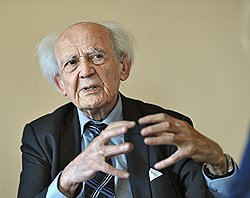

Москву по приглашению фонда "Стратегия-2020" посетил классик социологической мысли XX века Зигмунт Бауман. В ходе визита он нашел время, чтобы заехать в редакцию "Огонька". Свой интерес гость объяснил личными мотивами

— Я учил русский язык по "Огоньку" и "Правде". Но у последней слог был деревянный, там писали все больше о машинах и врагах народа. А "Огонек" писал для людей и о людях, о человеческой жизни. Он выходил на бумаге, которая была гораздо хуже, чем та, что использовалась для главной газеты, но качество текстов приходилось оценивать по контрасту с качеством бумаги. Сейчас уже и не верится, что было такое время — 1939 год. Не в исторических книгах, а в реальности. Тогда у нас не существовало даже учебников русского языка, и я стал первопроходцем, осваивая грамматику по доступным журналистским текстам. Поэтому я в долгу у "Огонька", даже представить себе не мог, что когда-нибудь окажусь в этой редакции. Это очень трогательный момент. Я, наверное, один из самых древних читателей этого журнала.

— Судя по тому, как вы хорошо говорите по-русски, "Огонек" оказался толковым учителем.

— Когда-то я получал отличные отметки за сочинения на русском языке. Но потом все начало уходить: я даже русские сны вижу без русских субтитров. Русская жизнь у меня — это всего три года, приехал подростком и вместе с польской армией вернулся домой. Сейчас приходится копаться очень глубоко, чтобы достать нужные слова и выражения. Но я был рад обнаружить, что где-то там они сохранились. В принципе, мне несложно переводить свои мысли на другой язык, я ведь не люблю говорить "научно". Считаю, что социология — она либо для людей, либо ни для кого. Писать и наговаривать лекции высоколобыми фразами для коллег по профессии было бы очень скучно. Думаю, если пожить в России недели две, мое чувство языка вернулось бы совсем.

— Интересно, смогли бы вы привыкнуть к новой России? Как вам Москва, например?

— Я третий день в Москве и, если честно, уже устал. Очень живой город, много людей, много вопросов. По сравнению с периодом перестройки столица поменялась невероятно. Помню, когда я в 1988 году смог попасть в Москву, первым делом пошел в книжный магазин на Кузнецком Мосту: там попадались интересные букинистические издания. Но очень скоро стал сомневаться, что вообще смогу куда-то пройти, потому что каждый булыжник торчал в свою особую сторону. Улицы были разрушены, они наглядно демонстрировали, что распался порядок. Но что-то новое в нынешней Москве тоже неприятно. Многие люди нарочито демонстрируют свой достаток. И в то же время в разных местах — вдруг, остро — начинает чувствоваться нищета. Москва не исключение, в Лондоне тоже есть расслоение. Но здесь, наверное, оно заметнее.

— У вас остались коллеги-единомышленники в России?

— В этот приезд собираюсь встретиться с моим давним и закадычным другом, социологом Владимиром Ядовым.

Но вообще, когда задают такие вопросы, я чувствую себя мастодонтом, пережитком давних времен, потому что большинство моих близких друзей уже не с нами, хотя многие были моложе меня. Всегда удивляюсь, по какому праву я сижу здесь, а не они? Мераб Мамардашвили, Борис Грушин, Владимир Шубкин — многих нет.

Моя роль и почтенна, и незавидна: я как будто отвечаю за все то поколение социологов. В Россию, вероятно, меня пригласили, потому что ожидают услышать какую-то мудрость, которой почему-то не хватает здесь, на месте. И я очень боюсь вас подвести, потому что мне кажется, что у меня такой нет.

— Говоря о вашем поколении, много повидавшем: что для вас стало важнейшим событием XX века? Может быть, этих ключевых событий, изменивших представление человека о себе и жизни, было несколько?

— Мне сложно говорить о конкретных событиях, потому что как социолог я интересуюсь главным образом тем, что можно назвать переломами, переменами направления в жизни, культуре и тому подобном. Моя ниша — это тенденции. И здесь, конечно, возникает целый ряд процессов, о которых стоит говорить как о ключевых. Буду их называть безо всякого порядка, ладно? Вам и читателям самим решать, что здесь главное, а что нет. Сразу приходит на ум то, что был открыт потенциал человеческой жестокости. Люди, которые вступали в XX век, были по-детски наивны, чего мы — свидетели экспериментов с жестокостью по крайней левой и крайней правой стороне политического спектра — просто не можем себе позволить. Масштабы насилия оставили неизгладимый след на нашем представлении о своей природе и социальной организации. В частности, очень сильно потеряла в привлекательности мечта об идеальном строе: мы ведь знаем, к чему на самом деле ведут нас люди во власти или рвущиеся к ней. Другая знаковая перемена — это переход от общества производителей к обществу потребителей. Здесь вы все знаете лучше меня: в Москве этот переход произошел в последние 15-20 лет, поэтому вы видели, что он с собой принес. Наши жизненные заботы и задачи смещаются со своей оси в том смысле, что все они оказываются как-то связанными с магазинами и рынками услуг.

Наконец, есть несколько перемен геополитического свойства. Одна из них — распад того, что я называю "несвятой троицей". Троица — это единство территории, нации и государства, которое более чем 200 лет определяло политическую карту мира. И вот, похоже, в XX веке оно дало сбой, планета начала преображаться в архипелаг диаспор. Все ушло в прошлое, государство и нация существуют сами по себе.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете этот процесс? Ведь национальное государство, о котором вы говорите, это то, что породило современную европейскую демократию. А мир, отданный на откуп диаспорам, грозит перерождением цивилизованного гражданского национализма в агрессивный этнический.

— На самом деле я верю, что распад "троицы" должен привести нас к чему-то лучшему. Прежде всего нужно понять, что как раньше не будет: эпоха, в которой наши предки требовали от мигрантов ассимиляции, требовали стать такими же, как они, ушла безвозвратно. Турки, работающие в Германии, хотят быть гражданами этой страны, но вы никогда не объясните им, почему они должны перестать быть турками. Турецкая цивилизация такая же древняя, как германская, им нечего стыдиться. Люди больше не готовы отдавать свой культурный капитал в обмен на гражданство. Поэтому нужно придумывать новые способы сосуществования.

Времена переменились. Чтобы «быть собой», чувствовать себя комфортно, поляку больше не необязательно храниться за границей «своего» государства. Он может жить в диаспоре — в Англии, Ирландии, Швеции, Германии, Испании, оставаясь поляком. Когда в 1968 году я выезжал из страны, у меня было ощущение, что обратно я не вернусь никогда. Сегодня польские журналисты провели опрос среди 1,5-миллионной диаспоры соотечественников в Англии, узнавая, хотят ли они поселиться на чужбине, или вернуться домой. И оказалось, что люди просто не понимали, о чем их спрашивают: сегодня хорошая работа здесь, завтра — там, не будут же они каждый раз, переезжая из страны в страну, менять свою национальность! По сути дела, представители диаспор страдают грехом двойной лояльности, непростительным в представлениях политиков столетней давности. Они лояльны по отношению к государству, в котором проживают, и лояльны по отношению к стране, из которой прибыли. И нет здесь противоречий.

— Однако о крахе мультикультурализма уже трубят во все трубы. Вам не кажется, что противоречия все же есть хотя бы потому, что национальное для представителя диаспоры часто становится важнее государственного?

— В конце концов, вся эта тема сводится к разнице между монотеизмом и политеизмом. Иерусалимское, монотеистическое послание говорит, что есть единый Бог, и мы не должны иметь других, кроме него. Рим транслировал совсем другую установку. Когда его легионы занимали новую территорию, они, во-первых, давали всем без исключения местным жителям римское гражданство, равные права и возможности, а старейшину принимали в сенат. И во-вторых, в Пантеоне ставили скульптуру нового бога, почитаемого на присоединенной территории. Есть два подхода к жизни с разнородностью — можно так, а можно и так. Перспектива монотеистического подхода к будущему меня тревожит. Единое планетарное государство было бы самым великим несчастьем для человечества, потому что не было бы, куда сбежать. Вообразите: единое государство на всей планете! Нет спасения! Так что политеистическая развязка более приятна для меня.

Кроме всего прочего, жизнь с разнородностью означает также лучшие условия для обогащения культуры, для ее творческого пересоздания. Философ Ханна Арендт очень хвалила Лессинга, одного из пионеров германского Просвещения, за то, что он оказался единственным, кто предвидел: разнородность человеческого рода никогда не кончится, мы не идем к единству. И он был рад этой перспективе. Потому что все, что делает жизнь пригодной для жизни, идет от разногласий, от споров, от нашей несхожести. И поэтому я считаю, что отделение национальности от территории — это очень важный шаг для всего человечества, осознало оно его или нет.

— Между тем явление глобализации вы оцениваете не так положительно. Чем оно кажется вам опасным на нынешнем этапе?

— Это еще одна перемена, характерная для XX века и о которой нужно сказать. Произошел развод в браке, который все считали очень прочным: развод могущества и политики. Могущество — это наиболее адекватный перевод немецкого слова Macht, которое вовсе не тождественно власти. Дело в том, что понятие "власть" предполагает две составные части: собственно могущество, мощь, и политику. Мощь — это умение делать вещи, а политика — это умение решать, какие вещи должны быть сделаны. Обе эти составные части жили в доме, название которому — национальное государство. Но глобализация, раз начавшись, постепенно изменила соотношение сил. Мощь вдруг перестала связывать себя с национальным государством и вышла в наднациональное пространство — в пространство переливов, движений, напоминающее о реалиях Дикого Запада. Политика же осталась местной, как в давние времена. Поэтому мощь творит свои дела, будучи абсолютно свободной от политического контроля. Глобализируются пока только те силы, которые игнорируют государственные границы, местные права и обычаи, любые принципы и ценности. Например, финансовый капитал. Правительствам даже очень крупных стран не хватает рычагов управления, чтобы принудить эти силы подчиняться установленным правилам. И это очень опасная ситуация, потому что она заставляет нас жить в мире, где все может случиться, но ничего нельзя предпринять с уверенностью успеха.

Ирония истории в том, что ни одно из ключевых событий прошлого столетия, о которых я вам говорил чуть ранее, не было предугадано. Все они застали человечество врасплох. Классический пример — это крушение Советского Союза. На Западе существовала наука, не имеющая аналогов в истории по масштабам финансирования, по количеству исследователей, кафедр, конгрессов... Это была советология. И что же? Она породила две теории взаимодействия капиталистического и советского блоков. Предполагалось, что либо они будут учиться друг у друга и станут в конечном счете неразличимы, либо дело дойдет до конфликта и ключевые противники уничтожат друг друга (эта теория получила название MAD — mutually assured destruction, то есть взаимообеспеченное уничтожение). То, что конец противостояния наступит из-за того, что Советский Союз завалится под грузом новых вызовов эпохи модернити, никому в голову не пришло. Коммунизм мог продолжать соревнование с капитализмом, как теперь стало понятно, ровно до тех пор, пока капитализм оставался обществом производителей. Тогда можно было мерить качество жизни количеством чугуна и стали на голову населения. И к такой задаче коммунизм был относительно хорошо подготовлен. Но Советский Союз оказался совершенно неподготовлен к тому, чтобы встретить общество потребителей. Но кто же об этом знал в 80-е?..

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Значит, и сегодня, говоря о будущем, нам нужно предполагать что-то невообразимое.

— Самая большая тайна — это рождение тенденций, которым будет суждено изменить нашу жизнь. Мы всегда замечаем их слишком поздно. Поэтому, когда меня спрашивают о том, что произойдет через несколько лет, я всегда удивляюсь: как же я могу это знать? Ни вы, ни я не знаем будущего, потому что будущего не существует. Будущее в момент, когда оно начинает существовать, уже не является будущим, оно становится настоящим. Сейчас мы можем только предполагать что-либо, исходя из анализа имеющихся тенденций. Я, например, считаю, что нынешнее время — это переходное время. Для его более точной характеристики я позаимствовал понятие у Древнего Рима — Interregnum, то есть года между смертью или убийством одного цезаря и появлением следующего. Это очень неопределенный период, когда неясно, каким правилам следовать. Помните, Ленин говорил, что революционная ситуация — это такая, когда старая власть уже не может управлять по-старому, а люди не хотят подчиняться старым порядкам. Антонио Грамши, используя понятие Interregnum, трактовал его как отрезок времени, когда старые орудия коллективного действия уже не работают, а новые еще не родились. Или родились, но так тихо плачут, что вы даже не замечаете их существования.

Особенность нашего положения лучше всего представлять образно. Вот, например, хорошая аллегория: вообразите, что все мы поднимаемся по очень крутому склону горы, устали, но задерживаться не можем, так как сильный боковой ветер вмиг снесет любые палатки, которые мы попытаемся установить — несмотря на то, что у нас нет никакого представления о том, что нас ждет с другой стороны перевала. Однако спуститься назад уже нельзя, и нам придется продолжить это восхождение.

Другая аллегория, которую считаю особенно меткой, это аллегория с самолетом. Сидя на месте пассажира, вы вдруг обнаруживаете, что кабина пилота пуста, а милые голоса, льющиеся из динамиков, были кем-то когда-то где-то записаны на пленку. Наконец, вам становится известно, что аэропорт, куда вы должны были приземлиться, еще не построен. Заявка на его возведение застряла в каком-то бюро, или офисе — как русские теперь говорят. Вот так же мы чувствуем себя, сознательно или нет, проживая наши жизни в XXI веке.

— Кажется, в таких условиях Великий Инквизитор Достоевского имеет все шансы выиграть свободные выборы. Как вы думаете, можно сегодня снизить риски ценой собственной свободы?

— Вы затрагиваете очень старое понятие добровольного порабощения. Его впервые рискнул проанализировать Монтень, приписав, правда, соответствующий трактат своему другу — Этьену ла Боэси. Уже тогда стало ясно, что ответственность за свою жизнь, которая приходит вместе со свободой, это очень тяжелая обязанность и люди предпочитают переложить ее на кого-то еще. Им нужно ощущение спокойной тихой ночи. Я думаю, что потребность в великом упрощении не будет иссякать так долго, как мы находимся в ситуации межвластия, и она будет порождать запросы на непогрешимых лидеров, на все объясняющие идеологии.

— То есть после прозрений XX века в идеологиях мы все-таки не разочаровались?

— Они ведь выполняют очень важную психологическую функцию. Хорошо известно, что атеисты часто завидуют верующим людям: им кажется, что последним гораздо легче жить, так как у них все определено. Самой популярной формой идеологии сегодня являются фундаментализмы разного рода. И нужно честно признать, что пока мы не достигнем противоположной стороны перевала и не построим принципиально иное общество, нам придется жить в их компании. Я считаю идеологию таким поведением, которое противоречит предостережению Козьмы Пруткова: нельзя объять необъятное. Идеология претендует на то, чтобы создать целостную картину всего, чтобы выгнать случай из пространства истории. На ум в этой связи приходят два художественных образа. Первый — из "Ракового корпуса" Солженицына. Если помните, там среди пациентов, больных раком, был один партийный вельможа, который начинал каждый день с чтения редакционной статьи в "Правде". Его ждала опасная операция, а он был счастлив, потому что его жизнь была преисполнена порядка: он с самого утра знал, о чем ему говорить сегодня, чего опасаться, какие фамилии называть, а какие — нет. Вот это один из искусов идеологии — положиться на всеведущую силу, которая может гарантировать верность пути. Второй искус хорошо иллюстрируется на примере сцены из фильма Михаила Чиаурели "Клятва". Там есть такой прекрасный персонаж — русская мать. Во время войны она приходит к Сталину, чтобы рассказать о том, как страдает народ, и попросить закончить это бедствие. Сталин ее выслушивает и заключает: ты права, мать. Надо кончать войную. И кончает. Это искус всемогуществом: когда ты веришь, что есть кто-то, кому стоит только захотеть, и все встанет на свои места. Если твои ориентиры рушатся, противостоять этим двум искусам очень сложно. Нужно быть сильной личностью.

— Людям нужны принципиально новые идеологии? Или может снова стать популярной, например, левая идея? Запрос на социальную справедливость, который заставляет многих бороться с капиталистической реальностью, там ведь был очень четко обозначен.

— Левые взгляды, судя по всему, сейчас находятся в кризисе. Мне убедило объяснение этого явления, которое предложил российский экономист Владислав Иноземцев. Он обратил внимание на перемену в морфологии общества. Раньше все обстоятельства жизни рабочего класса заставляли его действовать коллективно: несколько тысяч человек приходили на завод в 7 утра, потом уходили в 6 часов вечера и отправлялись в один и тот же район города. Они легко воспринимали общую для всех идею, предложенную Марксом, что их страдание классовое, и их класс — жертва похищения добавочной стоимости. Согласно этой теории, богатство хозяина было прямым следствием их труда. Таким образом, судьба богатых и бедных оказывалась взаимосвязанной. А что мы имеем сегодня? Общество потребителей. В нем богатство производится принципиально иным способом, а не присвоением добавочной стоимости. Богатство Билла Гейтса — это следствие того, что мы покупаем его изобретения. Билл Гейтс зависит не от рабочих, а от покупателей. Если местные профсоюзы какого-нибудь завода захотят, например, бастовать, предприниматель просто перенесет свой капитал в другое место, где профсоюзы смирнее или их вообще не существует. А рабочие останутся на положении крепостных крестьян, потому что переехать так же легко им не удастся. Поэтому программа левой идеи не применима к сегодняшним реалиям. В политических дебатах левым теперь приходится постоянно одолжаться у правых, утверждая, что они могут сделать то же самое, только значительно лучше.

— Вы тоже разочаровались в социализме?

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Ну почему же, я считаю себя социалистом. Просто я воспринимаю социализм не как название особого общественного строя, а как установку. Установка — это нож, лезвие которого приставлено к будущему. Я не знаю ни одной реальной страны, которая могла бы называться социалистической, и уверен, что такой и не может быть. Но моя установка позволяет выделить критерии для составления адекватной политической программы. Первый критерий — это требование общественного страхования граждан от индивидуальных злоключений. Мы живем в очень индивидуализированном обществе, где каждый человек признается ответственным за все, что с ним случается в жизни. Но в реальности это не так.

И еще один критерий — это требование измерять качество жизни общества качеством жизни самого слабого его звена, а ни в коем случае не средними показателями. Мы же не меряем грузоподъемность моста средней грузоподъемностью колонн, мы смотрим на самую хрупкую колонну.

И я верю, что подходить к оценке очередного общественного проекта с этими критериями – это и значит заботиться о том, чтобы наше сожительсто стало более гуманным. Повторяю: нет такой финальной линии, которую можно было бы назвать социализмом. Социализм в моем представлении — это постоянная бдительность. А хорошее общество — это такое, которое считает, что оно недостаточно хорошее.

— И как вы оцениваете шансы Европы предложить адекватный общественный проект миру? Шансы России, других стран?

— Я бы не стал противопоставлять разные государства. За время моего визита меня очень часто спрашивали, с кем быть России — с Европой или Азией? Но дело-то все в том, что к Европе не присоединяются, ее строят. Европе, понятой как сообщество множества стран, есть что предложить миру. Когда-то она была мировой державой — единственным континентом, который открыл все другие, сам никогда не будучи открытым. Она создала культуру, которой мир желал подражать, а она ведь не подражала никому. К этому, вероятно, возврата нет. Но у нее есть замечательное приданое: умение оставлять позади столетия междоусобий, сплачивать людей на основе общих ценностей, навыки мирного, удовлетворяющего и для всех сторон полезного сожительства в условиях культурного, этнического, языкового разнообразия. Во всем этом сильна и Россия. Наверное, это должно стать нашим вкладом в дело мира.

Жизнь философа

Визитная карточка

Зигмунт Бауман родился в польском городе Познань в 1925 году. Спасаясь от оккупировавших Польшу фашистов, семья Баумана в самом начале Второй мировой войны перебралась в СССР. Будущий социолог и философ вскоре ушел на фронт добровольцем и, полностью поддерживая коммунистическую доктрину, воевал в составе просоветской Армии людовой, был награжден военным крестом за доблесть. По окончании войны Бауман вернулся в Польшу и стал изучать социологию в Варшавской академии социальных наук, а позже — на философском факультете Варшавского университета. В 1964 году он написал книгу "Социология на каждый день", где высказывал идеи в русле критической теории западного марксизма. Особенности этой позиции привели Баумана к выходу из Польской объединенной рабочей партии. А антисемитские чистки в 1968 году вынудили социолога покинуть страну — его лишили гражданства. Эмигрировав в Израиль, Бауман до 1971 года работал в университетах Тель-Авива и Хайфы. Позже его пригласили в Великобританию на должность профессора в Университете Лидса. В 1990 году Бауман стал почетным профессором этого университета, а в 2010-м вуз создал отдельный Институт Баумана. Сфера интересов ученого включает в себя проблемы общества модерности, теорию постмодернизации и глобализации, механизмы формирования образа "чужого".

На русский язык переведены книги Баумана "Индивидуализированное общество", "Текучая современность", "Актуальность холокоста".