В московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка-ретроспектива Брассая (1899-1984). Михаил Трофименков считает, что Брассай — исключение среди великих фотографов, создававших пластический образ ХХ века: о нем нечего сказать.

Брассай абсолютно равен своему творчеству, растворен в нем. Его фотографии интригуют, удивляют, очаровывают и требуют продолжения — рассказа о том, что за ними стоит. А рассказать нечего: преображенная Брассаем реальность как бы отменила реальность исходную. Остались тающий в тумане Париж Брассая, уставившиеся на зрителей арочными глазами мосты Брассая, бордели Брассая, продолжившего начатую Тулуз-Лотреком летопись веселых домов.

Брассай — фотограф без биографии, в ХХ веке это тоже редкость. У него не биография, а анкетные данные: родился, учился, женился. Покинул родной Брашов, отошедший от Венгрии к Румынии (в его честь урожденный Дьюла Халас и возьмет себе псевдоним), не спасаясь от белого террора, как Ласло Мохой-Надь в 1919 году, а чтобы учиться на скульптора в Берлине, откуда прямая дорога вела, конечно же, на Монпарнас. Не мотался по фронтам, на одном из которых расстался с жизнью другой его великий соотечественник и коллега — Роберт Капа. Не состоял, не привлекался, не участвовал. Оккупацию пересидел в своей мастерской: не захотел получать у нацистов разрешение на занятия фотографией и с удовольствием вернулся к заброшенному рисованию. Прославился в начале 1930-х раз и навсегда в отличие от звездного Мартина Мункачи, умершего в нищете и забвении.

О нем даже анекдотов по мемуарам не наскрести, хотя дружил он со всеми, хотя бродил ночи напролет по злачным закоулкам "тайного Парижа", как назван его легендарный альбом. Единственный анекдот — то, что фотографией он занялся нехотя и немыслимо поздно. Просто, зарабатывая на жизнь репортажами для венгерских газет, он сначала заказывал фотографии к ним друзьям, а поскольку друзья вечно делают все не так, одолжил в 1926 году камеру у (еще одного) великого венгра Андре Кертеса — и понеслось.

Есть еще история о том, как, увидев рисунки Брассая, Пикассо гневно воскликнул: "Что же ты, владея золотой шахтой, разрабатываешь соляную?" Но звучит это слишком выспренно, как в каких-нибудь "Жизнеописаниях великих живописцев" Вазари, словно решили Брассай с Пикассо сочинить что-нибудь смешное, да не получилось.

Страшно сказать, но в его фотографиях, как и в его жизни, тоже почти ничего не происходило. Безлюден ночной город, уснули клошары у стен Биржи, скучают в ожидании клиентов девки, целуются за столиками простонародных бистро парочки — но это не тот единственный, кульминационный поцелуй, как на знаменитом снимке Робера Дуано, не событие, а так, поцелуйчики.

Лишь однажды, кажется, в мир Брассая проникла трагедия, когда он случайно снял издалека смерть прохожего на бульваре Гласьер.

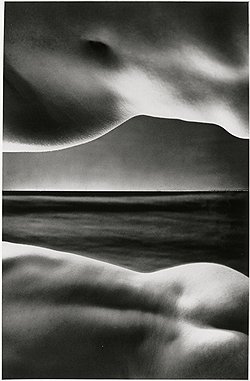

"Искусственное небо", 1934

Фото: © Estate Brassai-RMN

Даже лицо у Брассая какое-то несерьезное — не лицо, а маска рыжего клоуна. Такие несолидные лица положены не художникам, а фланерам. Впрочем, Брассай и был фланером, только из своих ночных экспедиций — иногда в обществе Генри Миллера или остроумнейшего языкотворца Реймона Кено, но чаще одиноких — он возвращался с великими трофеями.

Может быть, когда тебя снимает человек с таким лицом, неудобно принимать позы, становиться на котурны и корчить думу на челе. Во всяком случае, портреты великих людей, созданные Брассаем, свободны от любой чрезмерной многозначительности. Молодой Сальвадор Дали застенчив и кудряв. Симона де Бовуар за столиком кафе "Флор" похожа на красивую, но с неустроенной личной жизнью учительницу, проверяющую сочинения лицеистов. Брутальный каторжник Жан Жене, еще не привыкший к амплуа великого писателя, застыл перед объективом почтительно-напряженно. Торговец живописью Амбруаз Воллар как-то странно припечатал пятерней кошку к своему рабочему столу. Похоже, внушает ей: смотри, безобразница, что наделала, нечитаные газеты изодрала.

Бессобытийность и жизни, и фотографий Брассая призвана компенсировать его мифологическая репутация летописца городского дна. Дескать, нарушал табу, ступал на запретные территории, куда, так и хочется сказать, не ступала нога белого человека. Чуть ли не с риском для жизни снимал уличную шпану, проституток и их "котов", курильщиков опиума, гомосексуальные танцульки и закулисный отдых гологрудых танцовщиц из "Фоли Бержер". Эта репутация не выдерживает испытания работами Брассая.

Дно, которое он снимал, на самом деле никакое не дно, а просто еще один из этажей Парижа. Брассаю чужды контрасты любого толка: в столкновении противоположностей он находит новую гармонию. Гармоничны спящий клошар и парочка, обустроившиеся на одной скамейке, но словно не замечающие друг друга. Гармоничен укрытый снегом бронзовый лев в саду Тюильри. Гармоничен и Париж как целостность, в которой дворцы и бордели необходимы друг другу.

Это сейчас 1920-е и 1930-е годы кажутся нам патриархальными, пуританскими. Между тем бордель был одним из столпов Третьей республики, таким же законным социальным институтом, как церковь, школа или лавка зеленщика. В бордели приходили поужинать и потанцевать. Жорж Сименон писал в борделях свои репортажи, а Эдит Пиаф снимала во время войны апартаменты.

Шлюхи Брассая — никакие не роковые женщины и не жертвы общества, а уютные, вполне буржуазные существа. Веселье однополых пар столь же беззаботно, как веселье работяг, танцующих на народном балу под аккордеон. Застывшие, как перед броском в атаку, парни из банды Большого Альбера, конечно, выглядят весьма грозно, но парижские хулиганы издавна обожали позировать, красоваться и врать о своих подвигах. Ночная изнанка никогда не спящего гигантского рынка Ле-Аль, "чрева Парижа", не более аппетитна, чем изнанка любого другого рынка, но только в Париже чрево города располагалось в самом его сердце, а на рассвете туда заявлялись поесть лукового супа светские гуляки.

Разве что попало/попала — и не раз — в объектив Брассая экзотическое существо. Огромная, мужеподобная, она/оно то судорожно льнет к бокалу с шампанским, то с радостной улыбкой людоеда обнимает сразу двух девиц. Это Виолетт Моррис, многократная олимпийская и мировая чемпионка во многих видах спорта: от автомобильных гонок до метания диска. Но в истории она осталась как "гиена гестапо", во время оккупации истязавшая арестованных женщин и убитая партизанами из засады.

"Собака на лестнице", 1932

Фото: © Estate Brassai-RMN

Только это будущее Брассай прозреть не мог, и если фотографии Виолетт теперь воспринимаются как свидетельство о ХХ веке, это восприятие — ложное, анахроничное.

Брассай, кроме того, еще и фотограф без философии. Каждый из гигантов ХХ века непременно да отчеканил что-нибудь бессмертное. Капа — о том, что, если фотография не получилась, это означает, что вы подошли недостаточно близко. Анри Картье-Брессон — о решающем моменте в доли секунды, умение поймать который и отличает настоящего фотографа.

Брассай тоже много чего сказал, не сказав при этом ничего. Типа: композиция столь же важна, как и сюжет. Или: фотограф должен обладать и ощущением жизни, и умением запечатлеть ее определенным образом. Или: я ничего не выдумываю, я все воображаю. Необязательно быть Брассаем, чтобы изречь такое, и, хотя он этим азбучным принципам следовал, как и любой другой фотограф, они ни в коей мере не объяснят магию его работ.

Стулья в городском саду, как две парочки, обиженно отвернулись друг от друга. Горгулья собора Парижской Богоматери кажется более живой, чем замерший между ее рожек голубь. Проститутка вышла на панель в веселеньком платье в цветочек. Мерцает костер, разведенный клошарами под мостом.

В общем-то это не столько фотографии, сколько стихотворения. Иногда похожие на лапидарные шутки добряка Жака Превера. Иногда — если в кадре оказывается совсем уж невероятное существо из ночного бара, какая-нибудь старуха Бижу, расфуфыренная, словно ей вечные восемнадцать, а не восемьдесят с гаком,— на "Цветы зла" Бодлера. Такие же стихотворения — граффити, которые Брассай снимал в течение тридцати лет, пока не выпустил альбом (1960), сенсационно открывший миру существование уличного искусства.

Брассай — поэт-сюрреалист? Отчасти — да, с сюрреалистами он дружил, но в их движение никогда не вступал, манифестов не подписывал. Собственно сюрреалистическая поэтика — случайные как бы скульптуры из автобусных билетиков или спичек, опрокинутые в экстазе женские лица — в его раннем творчестве занимает почетное место. Но любая поэзия сюрреальна, и Брассай просто поэт без дополнительных эпитетов и ярлыков.

Именно поэтому ему, как любому поэту, было нечего сказать, кроме того, что говорят его произведения. Именно поэтому и о нем самом, как о любом поэте, так трудно что-либо сказать.