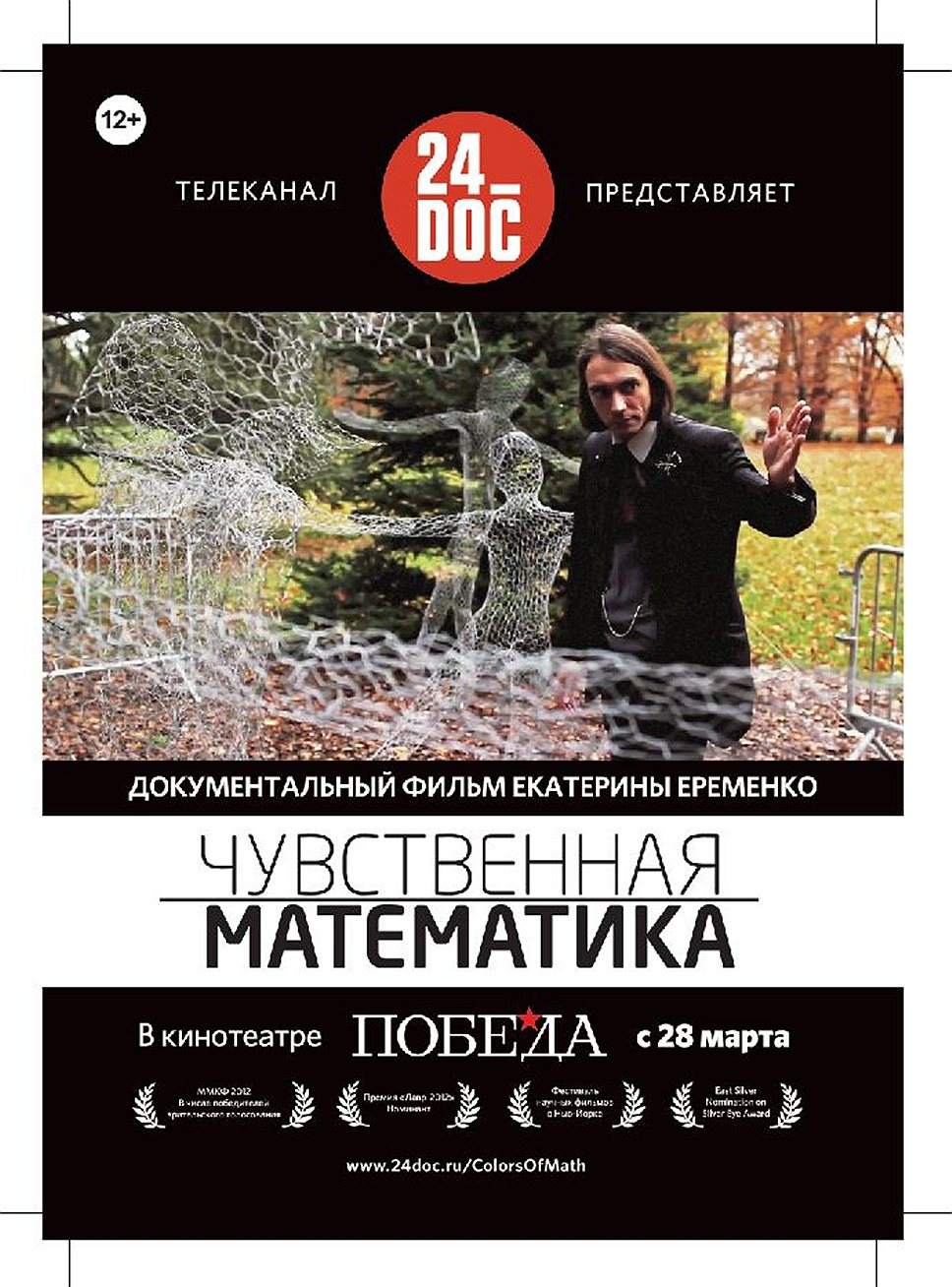

Живущая в Берлине режиссер-документалист Екатерина Еременко, чей фильм "Чувственная математика" выходит в конце апреля в российский прокат, собирается стать школьной учительницей математики и биологии

Третий — не лишний, если это касается диплома о высшем образовании. Режиссер документального кино Екатерина Еременко, чьи фильмы отмечены призами на фестивалях и идут на телеканалах по всему миру, получает третье высшее образование: после мехмата МГУ и ВГИКа она изучает биологию в Свободном университете Берлина.

Свой новый фильм "Чувственная математика", который выходит в российский прокат в конце апреля, она снимала параллельно учебе в университете. Премьера в берлинском университете уже состоялась — а до того Лейпцигский университет по своей инициативе перевел фильм на немецкий. Вообще же картина, снятая меньше года назад, переведена уже на девять языков: французский, финский, шведский... — вплоть до каталонского, поскольку будет показываться в разных странах. Екатерина Еременко считает, что интерес к фильму о высшей математике — новое явление. Это кино привлекает других зрителей. И в России тоже: фильм был показан в прошлом году на Московском кинофестивале и оказался одним из самых посещаемых среди документальных картин, а также вошел в число победителей зрительского голосования. На премьере в Политехническом музее, чтобы разместить желающих его посмотреть, в большой аудитории пришлось открывать балкон. В Новосибирске — единственном российском городе, где фильм стартовал раньше, чем по стране (в конце марта), он собирает полные залы несколько раз в день, и прокат там продлили.

В этой документальной картине (оператор Павел Костомаров, монтажер Марат Магамбетов) удалось визуализировать то, что, казалось бы, почти не поддается показу: сложные исследования известных математиков, среди которых лауреаты Филдсовской премии Седрик Виллани и Максим Концевич.

Мы встретились с Екатериной Еременко в Свободном университете Берлина незадолго до проката ее фильма в России и накануне семинара по дидактике, где она должна была провести урок с мышами.

— Герои вашего фильма объясняют, чем занимаются в науке, на уровне чувств — при помощи зрения, слуха, обоняния, осязания... Порой это происходит буквально на примере салата. Как вы пришли к этой идее?

— Идея фильма действительно несколько нахальная: вы, лучшие математики мира, ну-ка объясните мне на пальцах, что вы делаете. Мир математиков — достаточно закрытый. О математике снято мало фильмов, а успешных среди них вообще единицы. Профессор Нью-Йоркского университета Юрий Чинкель, с которым мы учились на мехмате МГУ, попросил меня сделать для них 20-минутный фильм. Я решила, используя сумму контракта и попробовав себя еще и в качестве продюсера, снять большой фильм. Я искала повод встретиться с известными математиками и показать их в кино. Но что показывать? Математики, как правило, люди закрытые, непубличные, а сама сфера — невизуальная. Мне не хотелось снимать интервью на фоне компьютеров. И возникла эта идея. Мой фильм, в отличие от научно-популярного кино, которое всегда что-то объясняет, не дидактический. Кино должно вызывать эмоции. Но после просмотров фильма многие говорили мне, что хотят теперь почитать работы его героев.

— На премьере в университете в Берлине среди зрителей была владелица немецкого модельного агентства, где вы когда-то работали. О вас до вашего прихода в документальное кино, наверное, можно сказать: математическая модель. Как вам удавалось совмещать практически несовместимое — высшую математику с работой манекенщицы?

— Я окончила мехмат МГУ с красным дипломом, поступила в аспирантуру. В это время в России начались конкурсы красоты. И первая запись в моей трудовой книжке: "демонстратор одежды". Я работала в Московском доме моделей, потом в ГУМе. Это была подработка на четверть ставки. Когда в начале 1990-х в Москву приехал Пьер Карден, я участвовала в его шоу на Красной площади. А позже несколько дизайнеров из России пригласили на Неделю моды в Берлине, и одна из них, Мила Надточий, взяла меня с собой. В Берлине меня попросили остаться еще на неделю, потом еще на одну. Немецкое модельное агентство пробило для меня разрешение на работу, что в Германии сделать очень сложно: русские модели работают в основном во Франции, здесь я русских тогда практически не встречала. К счастью, мне было где жить: на Неделе моды "переодевальщицей" (помогает моделям переодеться) работала русская девушка Лиля Пирогова, дочка политического эмигранта из России, которая училась в дизайнерской школе. Мы с ней очень подружились, я жила в ее крошечной квартире, где не было даже стола — мы стелили скатерть на пол. За месяц я заработала больше 10 тысяч марок, что удается не каждой опытной-то модели. Потом несколько лет я работала с лучшими мировыми агентствами, снималась для известных журналов. У меня никогда не было цели уехать из страны. Когда в Москве в автомобильной катастрофе погибла моя мама, я взяла академический отпуск, думая, что через год вернусь в математику. Мама с папой, научные сотрудники, готовили меня к такой же жизни, какой жили они, и я, наверное, тоже преподавала бы в вузе. Но время изменилось, ученые начали уезжать. Надо было быть гибким.

— Как вы от модели перешли к профессии режиссера?

— Меня пригласили работать в Россию, я вернулась и стала ведущей во "Времечке". Я думала, буду зарабатывать деньги на телевидении, а для души заниматься математикой. Но так не получилось: во все, чем бы я ни занималась, я вкладывалась. И мне, помимо ведения программ, захотелось еще и самой научиться снимать репортажи. Я поступила во ВГИК на режиссерский факультет. Марлен Хуциев набрал тогда группу из тех, кто уже имел высшее образование. Больше двух лет я работала в прямом эфире во "Времечке", снимала репортажи и училась во ВГИКе. Потом встретила своего будущего мужа, немецкого архитектора. Мы с ним договорились, что будем жить между странами, но родился один ребенок, потом другой. Дети живут здесь, ходят в школу. И я осталась в Берлине и стала снимать фильмы.

— В 2008 году я писала в "Огоньке" об одном из ваших фильмов — "Мой класс", в котором вы рассказываете о судьбе тех, кто учился с вами в физико-математическом классе московской школы N 91. К тому моменту фильм показала английская ВВС и должны были увидеть зрители как минимум Германии, Франции и Швейцарии, поскольку каналы этих стран финансировали картину. И я тогда удивлялась, что, несмотря на популярную тему одноклассников, ни один российский канал фильм не купил. Прошло пять лет. И вот недавно канал "Россия К" показал фильм и даже повел обсуждение в студии. Вы, когда начинали его снимать, и не пытались привлечь российское телевидение?

— Мы изначально решили не рассчитывать на российские деньги, потому что тема фильма — эмиграция: часть моих одноклассников, успешных математиков, уехала из страны. Да и не требовалось российское финансирование: бюджет фильма был огромный — полмиллиона долларов. В документальном кино бюджет — это то, насколько продан фильм, насколько он востребован. Его много раз показывали на западных каналах. Это был мой третий фильм. На второй — "Охота на мамонта" — деньги тоже дали несколько телеканалов в разных странах, и на Западе его повторяют чуть ли не каждый год. В России права на фильм у НТВ, но канал его ни разу не показал. Фильм возник из репортажа, который я снимала для ОРТ, о том, как в Якутии из Музея мамонта украли скелет носорога. Через два месяца после выхода сюжета раздается звонок: скелет вернулся. Я начала дальше заниматься этой историей и вышла на человека, который рассказал, что ему позвонили, предложили купить скелет, он встретился с продавцом в темноте, его не видел и купил скелет, чтобы сделать республике подарок. Это был бизнесмен, который продавал бивни мамонта в Америку (вечная мерзлота оттаивает, бивни обнажаются, и, если их не собрать, они через некоторое время превратятся в труху). Я заинтересовалась этой темой. Местные жители рассказали, что раньше нельзя было трогать кости. Их объяснение, почему, меня потрясло: бивень ценился издавна, приходили американские шхуны, и моряки с них готовы были купить кости, но старейшины решили, что это слишком легкий способ обогащения, который развращает людей. А они считали, что нужно тяжело работать, чтобы зарабатывать свой хлеб. После этого объяснения в фильме шел эпизод, как американец, который был с нами в экспедиции и покупал кости, пытается занести в свой дом скульптуру слона — у него там стояло еще множество чучел животных. Но уши слона не проходили в проем двери. И тогда он позвонил другу и продал ему эту скульптуру в два раза дороже, чем заплатил за нее сам, то есть наварил на друге. И этот конфликт культур был ценен для меня в фильме.

— Вы успешный документалист. Уже первый ваш фильм "Русская канарейка" о конкурсе канареечного пения, за которым вы увидели войну полов (поют только кенары, в зале сидят одни мужчины, а жены вовсе не рады такому увлечению своих мужей), получил премию "Лавр" за лучший дебют. Теперь фильмов четыре. Зачем вы хотите идти работать в школу учительницей?

— Я подумала, что ни дня в своей жизни не работала только лишь ради зарплаты. Я всегда делала то, что мне хотелось. Я и дальше собираюсь снимать фильмы, но не хочу делать это только для заработка. Деньги часто приносит коммерческий продукт, который творчески делать неинтересно. Кроме того, это очень нестабильный заработок, связанный с разъездами, а у меня дети. И я решила стать учительницей. Мои русские друзья смотрят на меня с недоумением. Здесь же отношение иное: если ты заполняешь анкету и пишешь, что ты режиссер, это не вызывает особого уважения. Прагматичным немцам кажется — нет ничего хуже, чем быть человеком творческой профессии: нет никакой социальной защищенности, непонятно, какая у тебя будет пенсия и вообще, что ты будешь завтра есть и чем платить за квартиру. Недавно я читала статью о том, что режиссеры даже игрового кино здесь зарабатывают меньше, чем безработные! Если режиссер получает приличный гонорар за фильм, то, как правило, следующий проект он снимает только через несколько лет — очень большая конкуренция. И многие, чтобы как-то сводить концы с концами, еще имеют вторую профессию. Учительница здесь — уважаемый член общества. Быть учительницей математики мне бы подошло. Я уже вела в школе у своих детей кружок математики. В Москве таких кружков много, а в Германии нет.

— Тогда зачем вы изучаете биологию?

— В Германии учителям нужно иметь два предмета. Мой диплом мехмата МГУ здесь признали. Простой путь был бы вторым предметом взять русский язык, но я подала документы на биологию. Сначала было жутко сложно — на меня обрушилось цунами новых слов и понятий. Я на лекциях даже не понимала, о чем речь. Сейчас легче. Но чтобы стать учительницей, мне как иностранке придется выдержать еще очень серьезный языковый экзамен и пройти год практики в школе.

— Ваш однокурсник Майк Шредер написал музыку к фильму "Чувственная математика". Майку 25 лет. Вы старше своих однокурсников, но для немецких университетов вы — не исключение. В здешних аудиториях часто видишь даже пожилых людей, живущих по принципу: учиться всю жизнь...

— Сейчас продолжительность жизни увеличивается, ее качество повышается, и люди физически способны работать и быть активными дольше. Мой папа, которому 75 лет, профессор в трех институтах в Москве. И я рада, что он не бросает работу. Если в будущем люди будут работать дольше, дополнительное образование станет просто необходимым. Я никогда не стремилась получить три высших образования. Но жизнь меняется и приходится учиться чему-то новому. С одной стороны, это компромисс, но с другой — нет компромисса в том, чтобы продолжать делать то, что ты хочешь.