«Это очень странное произведение»

Роберт Карсен о постановке «Риголетто» в Большом театре

14 декабря в Большом театре давно запланированная премьера «Риголетто» Верди в постановке режиссера Роберта Карсена. Спектакль — копродукция Больших театров Москвы и Женевы, фестиваля в Экс-ан-Провансе, Рейнской национальной оперы и театра «Ла Монне» в Брюсселе, что означает разделение финансовых затрат на производство, собственный кастинг в каждом театре и временное присутствие спектакля в репертуаре. Так же как половину Европы, московскую публику в этом сезоне ждет отчетливо нетрадиционалистский спектакль по одной из вершин вердиевского канона. О некоторых его деталях РОБЕРТ КАРСЕН рассказал ЮЛИИ БЕДЕРОВОЙ.

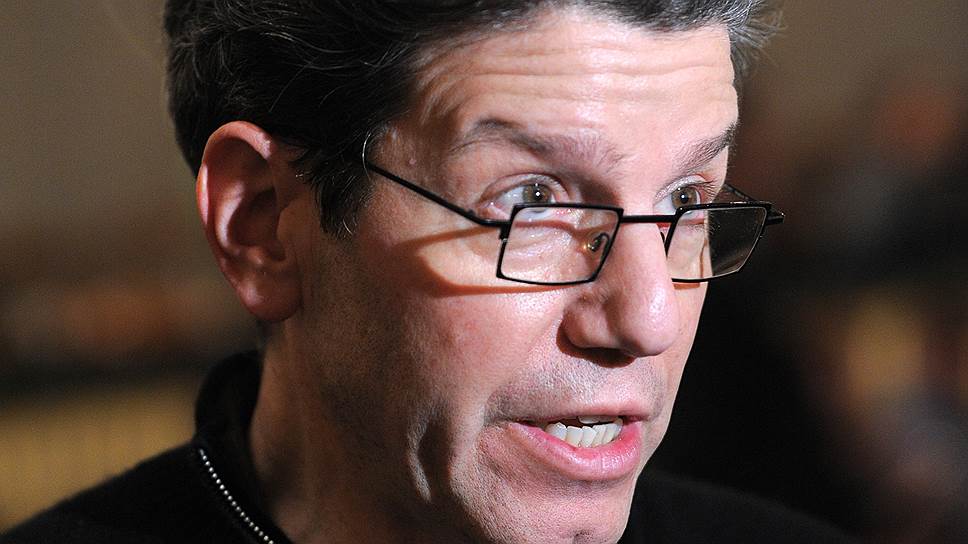

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

— Когда театры подписывают с вами контракт, они ведь не знают еще, как будет выглядеть постановка? А вы, в свою очередь, учитываете контекст конкретных театров, их историю, аудиторию, традиции? Возможно, где-то есть спрос на больший радикализм, а где-то хотят конвенциональности? Вам интересно это? Или вы предпочитаете чувствовать себя свободным?

— Вы правы, когда театры меня приглашают, они абсолютно не знают, что я буду делать. Я вам больше скажу, я сам в тот момент этого еще не знаю. Но нет, пожалуй, я бы никогда не стал адаптировать свою идею к условиям, в которых буду ставить, к конкретному месту. Опера, оперный театр — абсолютно международный язык. Как правило, у тебя есть текст, написанный на языке, который не твой родной, не твоего времени, ты играешь спектакль в стране, где язык спектакля тоже часто не родной, так же как для многих певцов. В каждом проекте участвуют люди очень многих национальностей. Но музыка интернациональна, даже антинациональна. Кроме особенных случаев, когда, как у Яначека например, в музыке есть фольклорные элементы. Поэтому лично мне неинтересно пытаться адаптировать постановки к конкретной аудитории.

Иногда, правда приходится думать о театральном контексте, но только есть очень специфические ситуации в самой опере, если предмет описания прямо соотносится с театром, в котором ты работаешь, так бывает. Например, когда я ставил Фальстафа в Royal Opera House в Лондоне. Фальстаф — ведь это любимейший характер английской литературы и театра, но это был год Верди и копродукция с «Ла Скала». А для Милана «Фальстаф» совсем другой — это последняя опера Верди, ее премьера состоялась именно в «Ла Скала», и она принадлежит их культуре! А при этом на сцене — весь этот английский мир. Для меня это был огромный вызов — поставить спектакль в Англии, чтобы потом он за три месяца переехал в Италию и так же хорошо там сработал. Но все-таки это особый случай: во-первых, «Фальстаф» — социальная комедия, английская составляющая в ней очень важна. И начиная работать, я вдруг подумал, как итальянцы любят Англию, как любят одеваться в английские одежды, ценят все английское — мастеров, обувь, ткани. Это помогло собрать весь проект воедино для двух разных театров, но, как правило, я об этом не думаю.

— В случае с «Риголетто» такого вызова нет? Нет задачи сложным образом соответствовать разным театральным контекстам?

— Нет, «Риголетто» не социальная комедия, не «Свадьба Фигаро», не «Кавалер розы», не «Фальстаф», где имеют значение определенное время и место. Здесь что-то гораздо более странное происходит, это вообще очень странное произведение.

— Почему?

— Знаете, во-первых, это мелодрама, написанная по пьесе Гюго, спровоцировавшей известный скандал, запрет, и мы, кстати, должны быть признательны властям за него. Именно из-за этого запрета Гюго написал одно из лучших своих произведений — письмо, где он в бешенстве на своих цензоров пишет очень страстное воззвание о свободе слова и важности театра. Обязательно прочтите его, если еще не читали. Но Верди вносит в эту историю нечто другое. «Риголетто» во многих своих чертах — очень абстрактная конструкция. Это произведение полностью сконцентрировано на главном герое, у которого нет собственной идентичности, нет даже имени. Он шут, клоун. Собственно, мы вообще не знаем, кто он такой, даже его дочь этого не знает. Идея скрытой идентичности постоянно поднимается в этой опере и достигает огромного градуса. Когда дочь спрашивает отца, кто ее мать. И когда Герцог (у него ведь тоже нет имени), отвечая на вопрос Джильды, представляется вымышленным именем. Именно после этого она поет колоссальную арию, посвященную имени, а имя-то придуманное! Только вдумайтесь. Потом в третьем акте есть момент, когда Спарафучиле, соглашаясь убить Герцога, спрашивает Риголетто: кстати, а как его зовут (это примечательно и снова странно — обычно какая разница для убийцы, как зовут его жертву, достаточно того, что на нее указали). Риголетто в ответ произносит: «Может, ты еще и мое имя хочешь узнать? Он — преступление. Я — наказание». Так что мы все время не знаем, кто эти люди на самом деле, кто перед нами на сцене. Это становится символически важно. И все время все врут друг другу. Герцог никогда не говорит правды всем этим женщинам, которых он соблазняет, Джильда врет своему отцу, что не влюблена, пытаясь от него вырваться, Риголетто врет ей. Ложь и вопрос идентичности, глубокая фрустрация клоуна, человека без имени, делают это произведение абсолютно современным.

— При этом не так-то просто для современного человека сопереживать герою «Риголетто», всей его дикой для современности страсти. Когда я думала, каким бы мог стать ваш «Риголетто», я вспомнила вашу Электру в Париже с ее пронзительно понятной в спектакле тоской по отцу. Может быть, здесь обратная ситуация?

— Верди очень мужественно решается делать оперу, в центре которой стоит антигерой. Именно это очень современно. Ведь обычно главный герой, какие бы ни были у него проблемы, олицетворяет для публики возможность наблюдать за великими поступками. В случае с Риголетто это невозможно. Его съедают зависть, злоба, раздражение, эгоизм. Его любовь к дочери — нездоровая любовь, он не хочет, чтобы она росла, он хочет чтобы она оставалась его собственностью, здесь очень много негатива. И все равно сквозь это Верди создает нечто, что трогает нас. Из этих человеческих ошибок создается главный герой, которого публика не может просто так любить. Согласитесь, очень современная идея. В принципе нас ведь гораздо больше может увлекать Герцог со всей своей прекрасной, несколько поверхностной, сексуальной музыкой, которую ему дает Верди. Что гениально еще в композиции Верди — он сам не судит характеры, в этой истории нет морали. В конце оказывается, что плохой человек жив, Джильда — мертва и Риголетто уничтожен. Что мы должны из этого вынести? Только то, что театр Верди выходит из традиции моральных наставлений. Он очень интересный композитор. И его всегда привлекали сюжеты, которые вызывали бы проблемы с цензурой, ему очень нравились проблемы, как это было, например, и с «Травиатой». Он был увлечен индивидуальными правами личности, женщины, не так, конечно, как это могло бы быть сегодня, но все это было крайне важно. Только представьте себе, как Верди написал бы «Тоску»! И вся эта борьба за свободу, политика, это же вообще не интересует Пуччини. Словом, мне всегда интересно понять, что было интересно композитору, и я ставлю оперы, думая об этом.

— Можно ли сказать, что «Риголетто» — опера о сексуальности? И если Герцог смотрит на женщину как на предмет наслаждения, не его ли глазами мы смотрим в вашем спектакле на всю эту историю? Опера как предмет наслаждения, развлечения — как вам это нравится?

— Да, это очень интересно, что вы сейчас сказали. И для меня это важно именно в этой постановке. Мне вообще-то кажется очень странным, что мы ходим в театр смотреть историю такого рода. И в спектакле есть момент, когда я прямо задаюсь этим вопросом. В эту секунду и публика может подумать вдруг: «А что это мы, собственно, тут смотрим?» Штука в том, что к женщинам в этой опере относятся просто ужасно. Герцог действительно смотрит на женщин исключительно как на объект сексуального внимания. Если вы посмотрите текст, он не произносит ни единого слова, которое не было бы связано с его желанием быть с женщиной. Он говорит только о своих удовольствиях, это просто невероятно. Ни слова о социальных обязанностях, о людях, о важности его социальной роли, в конце концов. И это еще одна причина сделать тот выбор, который мы сделали, создавая этот спектакль. Вообще, взгляд мужчины на женщину — очень важный момент в истории искусства. В XIX веке мужской взгляд представлял женщину святой или падшей. И в «Риголетто» мы видим оба этих характера сразу, две женщины рядом с Герцогом. И обе готовы жертвовать жизнью ради него, обе знают, что он их не любит. Интересно, что произведение, в котором Верди пытается защитить женскую точку зрения, женский взгляд, все равно ставит женщину в ситуацию, когда женственность подавляется. Впрочем, может быть, это еще о невозможности любви. Мы ведь никогда не знаем в любви, кто будет для нас хорош.

Джильда же может сравнивать свою любовь только с любовью отца — давящей, клаустрофобической, агрессивной, от которой она пытается сбежать. Я действительно думаю, что его любовь жестока и эгоистична. Вот во втором действии Риголетто решает, что должен убить Герцога. Честно говоря, согласитесь, несколько преувеличенная реакция. Он, конечно, должен был разозлиться, мстить, но убивать? Это странно. Я чувствую это так: Риголетто хотел бы, чтобы Джильда любила только его. И как во многих преступлениях страсти, он сходит с ума, он описывает себя как ангела спасения, но ведь на самом деле он не спасает мир, просто ему кажется, что если Герцог будет убит, Джильда снова будет любить только его одного. Первое, что он говорит в начале третьего акта: «Ты все еще его любишь?» И она отвечает: «Sempre».— «Но я же дал тебе время, чтобы ты забыла его!» Очень жестокое решение — ткнуть дочь в результат своей любви, как собаку носом. Скажи она «нет», ничего бы страшного не было.

Разница с Электрой, конечно, в том, что та влюблена в своего уже мертвого отца, и Гофмансталь очень подчеркивает в мифе венские фрейдистские влияния. Это невероятная история. Когда Клитемнестра убивает Агамемнона, это как будто останавливает все развитие Электры как молодой женщины, она замораживается. Но в «Риголетто» мы не видим архетипов, и даже если они есть, они не ведут себя, как должны вести себя архетипы. Тем не менее это правда, многим отцам трудно отпустить своих дочерей к другим мужчинам. И когда Джильда спрашивает о матери, он рассказывает в ответ о красивой, волшебной женщине. А я думаю — это все абсолютная чепуха, вранье, ни одному слову не верю из того, что он ей говорит, ее мать, скорее всего, была проституткой. И теперь Джильда должна принадлежать только ему. Но характеры так замечательно развиваются, что ты видишь, как Джильда (между прочим, очень сильная девочка, вовсе не жертва) в тот момент, когда Риголетто находит ее у Герцога, в свою очередь вдруг понимает, кто ее отец. Он клоун, шут, и это ужасающе болезненное чувство. До сих пор между людьми в этой семье не было ничего подобного, никакого общения. Потому что ты не можешь коммуницировать с тем, кого ты запираешь. И в конце, когда Джильда понимает замысел отца, она сама идет практически на самоубийство. Жестокий жест по отношению к отцу. Самоубийство часто направлено против близких, в наказание. И тут мне нравится Герцог — этот характер, который вовсе не должен нам нравиться, — со всей его прекрасной музыкой: у него и в этот момент нет никаких проблем! Нет даже секунды, когда он несчастлив на сцене или нехорошо проводит время — он вообще ничего не замечает вокруг! Это великое театральное произведение, но очень сложное для постановки.

— Насколько я могу судить, вы часто используете прием театра в театре, как в «Тоске», «Сказках Гофмана» или «Дон Жуане». Чем он вам дорог? Метафора цирка — это вариант метафоры театра?

— Вы правы, у меня действительно есть особенные отношения с идеей театра, но я использую это оружие, только когда такая возможность заложена в самом тексте. Вот Тоска по сюжету оперная певица (так что это вообще самая оперная опера на свете), для нее нет разницы, в жизни она или на сцене. В «Дон Жуане» — очень большой элемент театра в театре, ведь Дон Жуан просит Лепорелло поменяться одеждой: «Ты сыграй меня, а я сыграю тебя». А потом он говорит: «Нет, я останусь и посмотрю, как он будет играть». То есть становится зрителем собственноручно поставленной мизансцены. Есть театр в «Сказках Гофмана», в «Средстве Макропулоса», где героиня тоже оперная певица, уже 300 лет подряд, в «Каприччио».

Метафора цирка для меня возникает из других источников. Я иду вслед за Верди и ставлю Риголетто в центр истории. Единственная ситуация, где шут может оказаться главным героем,— Ренессанс или цирк. Но я не могу поставить это в обстоятельствах Ренессанса, даже если бы хотел, не смог бы. Поэтому здесь это цирк со всеми разнообразными эмоциями. Гротеск, страх, ужас, комизм, гиньоль — все это заложено в цирке. И физическая опасность, между прочим, о которой много говорит музыка Верди. Поэтому я могу использовать метафору цирка как центральную, думая о клоунах, акробатах, танцовщиках, и в то же время как метафору того, как мы смотрим на мир и как мир ведет себя с нами. Так мы можем чуть дистанцироваться от мелодрамы. Это способ сделать так, чтобы публика не могла сказать: «О, ну здесь мы Верди не верим, тут какая-то условность». Цирк, кстати, еще и очень сексуальное место — все эти девочки, мальчики, специальные одежды, которые то снимаются, то надеваются. Так что метафора цирка — путь собрать воедино все важные элементы.

— Когда я смотрю ваши спектакли, мне кажется, каждый из них выглядит не только как история, рассказываемая во времени, но и как цельный аудиовизуальный объект, перфекционистски сделанный театр для постепенного рассматривания-освоения. Можно ли сказать, что смысл спектакля — это сам театр?

— Наверное, не совсем, все же главное, что меня интересует, это уникальный смысл каждого театрального произведения. Будь это комедия или трагедия — она имеет отношение к человеческому существованию. Я должен понять, чего хотел автор, и быть уверенным, что именно его идею мы передаем в спектакле. Поэтому для меня есть вещи, такие как «Электра» или даже «Дон Жуан», которые я просто не могу себе представить поставленными натуралистически, реалистически. Это мифы, с элементами сверхъестественного. Я не могу себе представить, куда можно было бы поместить героев «Дон Жуана» — в Нью-Йорк 20-х или Милан 70-х. Нет. Я понял, что эта история должна происходить там, где мы сейчас находимся! А мы тогда были в «Ла Скала». А потом в Большом. Но есть и другие истории — с конкретными обстоятельствами, средой, временем, где затрагивается само поведение общества. Вообще, мы теперь, конечно, далеко ушли от театра барокко со всеми его богами и пастушками. Почему нам так нравится театр барокко — потому что он очень свободен, это постмодерный театр, а театр XIX века со всеми его подробностями — сложнее. Но вот уже у Электры все в голове, и главный вопрос — что вообще значит быть Электрой. Поэтому там мне неинтересна ни архитектура, ни иные обстоятельства конкретного времени или места. Я не могу сказать, что только так правильно. Но если меня приглашают, я, конечно, делаю только то, в чем сам уверен.

Но вообще-то вы правы, мне очень нравится создавать на сцене такой цельный мир, где все становилось бы его частью, включая зрителей. Не то чтобы все должно быть перфектно, перфекционизма не существует, но этот мир должен не позволять публике отвлечься, заключать ее в своих границах, чтобы люди были внутри и этот мир не отпускал бы их наружу. Когда я сам в зрительном зале, я могу легко начать отвлекаться, смотреть туда-сюда и думать о том о сем, так что в своих спектаклях я стараюсь удержать публику.

— Что вы скажете о кастинге в вашем московском «Риголетто»? Вы встречались с кем-то из певцов раньше, а другие — совсем новые для вас люди.

— Да, двое певцов были в этом спектакле раньше — Димитрис Тилякос и Анн-Катрин Жилле, я предложил им петь в Москве, и они, к счастью, были свободны. С Александром Цымбалюком я работал как раз в «Дон Жуане». Пригласить его в «Риголетто» было не моей идеей, но я подумал, что будет здорово, если он споет эту партию. Он очень мне понравился с первого раза, замечательный артист и коллега. Я также раньше работал с Валерием Алексеевым в «Тоске» и «Макбете». Но еще я под большим впечатлением от молодых певцов — они очень хорошие актеры, преданные делу и свободные физически. Вообще, похоже, у них здесь очень хороший театральный тренинг, не только музыкальный, я поражен. Девушки потрясающе выглядят, хотя я не хочу позволять себе сексистских ремарок, особенно в контексте Риголетто, но это действительно так! И все хорошо общаются между собой, здесь есть чувство команды, труппы, такое не часто бывает.

— Расскажите о дирижере. Эвелино Пидо хорошо понимает вашего Верди, вам комфортно?

— Мы с Эвелино несколько раз работали раньше, правда, уже давно. Что мне особенно нравится — ему действительно интересен театр. Не всем оперным дирижерам это нравится. Ведь опера — опус со многими составляющими. Не нужно ставить оперу, если не интересуешься или музыкой, или театром, танцем, визуальным искусством. И дирижер не может дирижировать оперой, не интересуясь театром. Известные проблемы, какие бывают между дирижером и режиссером, идут от фрустрации, когда дирижера или певцов удивляет, что опера не концерт, это театр. Эвелино это прекрасно понимает. Знаете, однажды я делал Пуччини с дирижером Сильвио Варвизо. Я делал жесткий, совершенно не этнический спектакль, там все бегали с ножами, все очень агрессивно, и когда он увидел на репетиции хор, посмотрел, что они там делают, он повернулся ко мне и сказал: «Роберт это абсолютно невозможно, этим невозможно дирижировать, я никогда не смогу это все собрать. Так что ничего не меняй!» Это было здорово. А кто-то ведь мог бы сказать: «Нет, я так не работаю».

— Но вам все же приходится учитывать сложность ансамблей, комфорт исполнителей?

— Конечно. Всегда. Я всегда говорю актерам: где бы ты ни был, на сцене ты должен видеть дирижера. Однако ты должен так это делать, чтобы зритель ничего не заметил.

И вот что я еще хочу сказать, мне кажется, это интересно и забавно. Обращали ли вы внимание, когда приходили на концерт с оркестром и солистами, что певцы — они же чаще всего стоят за спиной у дирижера, спиной к оркестру. И никаких проблем! Никогда и ни у кого. Не правда ли, это забавно и удивительно!