Память о потерянном времени

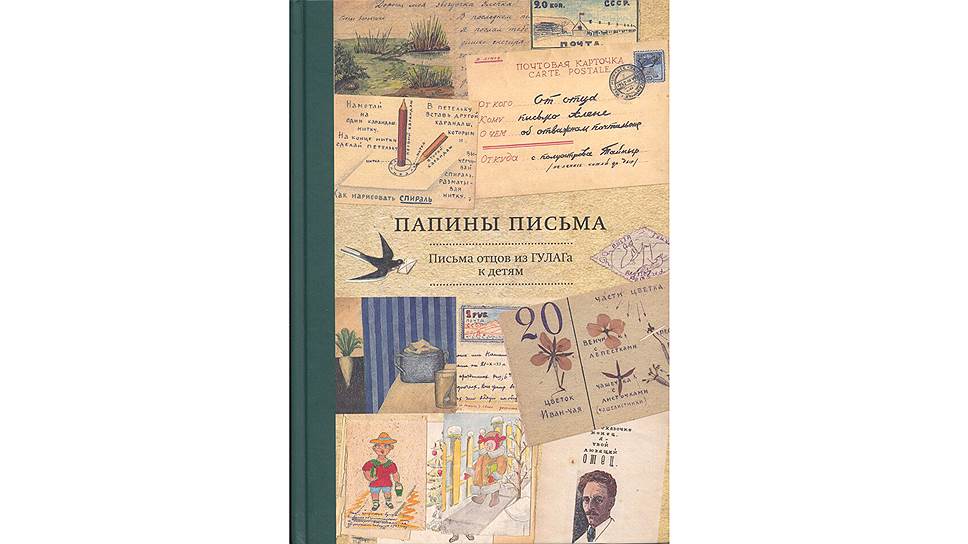

Анна Наринская о сборнике «Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа к детям»

В том, чтобы начинать статью о книге со своих личных воспоминаний и вообще фрагментов собственного опыта, есть нечто от дурного тона. Как будто рецензент заранее признает неизбежное занудство своего текста и таким образом пытается придать ему "живинку". Но, поскольку сборник "Папины письма", объединивший послания отцов-узников ГУЛАГа их детям, как раз и действует на читателя на невероятно личном, практически физиологическом уровне, в таком зачине есть логика.

Так вот, однажды — лет двадцать, а может больше, назад — один мой друг сошел с ума. Не в смысле буйного помешательства или представления себя Наполеоном, а в смысле тяжелой фиксации на одной и только одной важной для него теме — что, в принципе, доставляло его близким не меньше неудобств, чем если бы он возомнил себя победителем при Бородине. Поскольку в России тюрьма неминуема, говорил он, мы все должны ежедневно и ежечасно себя к ней готовить. То есть в прямом смысле тренироваться — пусть всего лишь на душевном уровне. Варианты и схемы этих тренировок он мог и хотел обсуждать бесконечно.

Нельзя сказать, чтобы тогда — в девяностых — тюрьма для "обычного", незадействованного в криминале человека была чем-то несбыточным. (Да и определить эту задействованность/незадействованность с "официальной" точки зрения тогда было так же невозможно, как сейчас.) Но, безусловно, за прошедшие с тех пор годы этот вечный компонент русской жизни опять пододвинулся к нам очень сильно. И, нет, я не утверждаю, что эта теперешняя близость — практическая, типа "сейчас всех сажать станут": ближе стала не угроза, а дыхание тюрьмы. Но все же давнишнее помешательство моего друга сегодня, наверное, таким бредом бы мне не казалось. И, нет, я не утверждаю, что можно хоть как-то проводить параллели между нашими теперешними неприятными ощущениями и убийственно-кровавым опытом сталинизма, я просто говорю: если хоть на минуту допустить для себя возможность такого душевного упражнения, о котором говорил когда-то мой неуравновешенный друг, книга "Папины письма" — это необходимый тренажер.

Так отчасти, конечно, можно расценить любые лагерные воспоминания и вообще любые свидетельства о тех репрессиях, но сила этого сборника в том, что он построен на одном-единственном и при этом сильнейшем чувстве — тоске по своему ребенку. То есть на эмоции знакомой — пусть в зачаточном виде — любому, кто отправлял свою деточку в поездку, в летнюю школу, да и даже на недлинную экскурсию.

"Куда бы я ни посмотрел, о чем бы я ни подумал, все представляется мне мрачным, тревожным, во многом безнадежным, и только мой дом с моими любимыми и дорогими представляется мне ясным и радостным, той звездой, которая освещает путь" (Соловецкий лагерь, 1936 год), "Мой сын, мой Юра — открыточку твою получил; письма буду ждать" (лагерь в Архангельской области, 1938 год), "Большая любовь к тебе, милая моя доченька, уводила меня от окружавшей меня тяжкой действительности" (Волголаг, 1937-й), "Милый сынок Олесик! Напиши мне письмо! Не забывай папу! Не забывай!" (Карлаг, 1937-й).

Сила этого сборника в том, что он построен на одном-единственном и при этом сильнейшем чувстве — тоске по своему ребенку

Голоса 16 отцов, собранные в этой книге (письма дополнены краткими жизнеописаниями авторов и их собственными совершенно прекрасными рисунками), сливаются в хор, с которым читателю совсем легко соотнестись. Потому что это то самое место, на котором совсем нельзя сказать: ну это не со мной, это не про меня. Все же мы более или менее знаем, как это бывает — только давайте возведем это чувство в бесконечную степень.

В предисловии писательница Людмила Улицкая пишет, что эта книга свидетельствует: "в планетарной, вселенской борьбе сил света и тьмы побеждает любовь". А историк и сотрудник общества "Мемориал", издавшего "Папины письма", Ирина Щербакова уже более прозаически указывает, что семейные связи, хоть и рушились часто под напором террора, но все же оказывались чуть ли не единственной вещью, способной удержать попавшего под маховик репрессий человека на плаву. И действительно, когда заканчиваешь читать "Папины письма" (а точнее, когда заканчиваешь перерабатывать это переживание), сперва накрывает светлое чувство: мол, да, мы были правы, когда считали, что единственное, что держит, единственное, что может спасти там,— это любовь. Но его быстро сменяет другое, ужасное: как мы могли допустить, чтоб то, что случилось с этими людьми, хотя бы отчасти забылось? Как мы допускаем, чтоб сегодня то, что с ними случилось, продолжало размываться, перетолковываться, подвергаться подлым интерпретациям? Я знаю, что это звучит надрывно и прямолинейно. А как этому еще звучать?

Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа к детям. М.: Agey Tomesh/WAM, "Мемориал", 2014