«Юдофобы считали пьесу проеврейской, юдофилы — антисемитской»

Алексей Бартошевич о четырех веках скитаний Шейлока по подмосткам

415 лет назад, в 1600 году, вышло первое издание «Венецианского купца» — самой неоднозначной пьесы Шекспира. Ольга Федянина обсудила с шекспироведом и театральным критиком Алексеем Бартошевичем еврейскую тему в истории театра и то, как менялся образ Шейлока на протяжении веков

Мы начинали юбилейный год Шекспира с разговора о Гамлете, так сказать, о "персонаже номер один". А заканчиваем Шейлоком. Кто он такой во вселенной Уильяма Шекспира и в нашей театральной вселенной?

Забегая сильно вперед, давайте скажем о том, кто такой Шейлок в нашем российском театре. Это персонаж почти без сценической истории. Еврейская тема всегда была крайне болезненной для России, и русские театры старались — и до сих пор стараются — делать вид, будто этой пьесы вообще нет. Обидеть боялись всех: юдофобы считали пьесу проеврейской, а юдофилы — антисемитской. При том что Шекспир был чуть ли не самым репертуарным из зарубежных драматургов в России, можно подумать, что русские режиссеры ничего не знают о ее существовании.

"Венецианского купца" можно читать очень по-разному. А как пьесу трактовали во времена Шекспира?

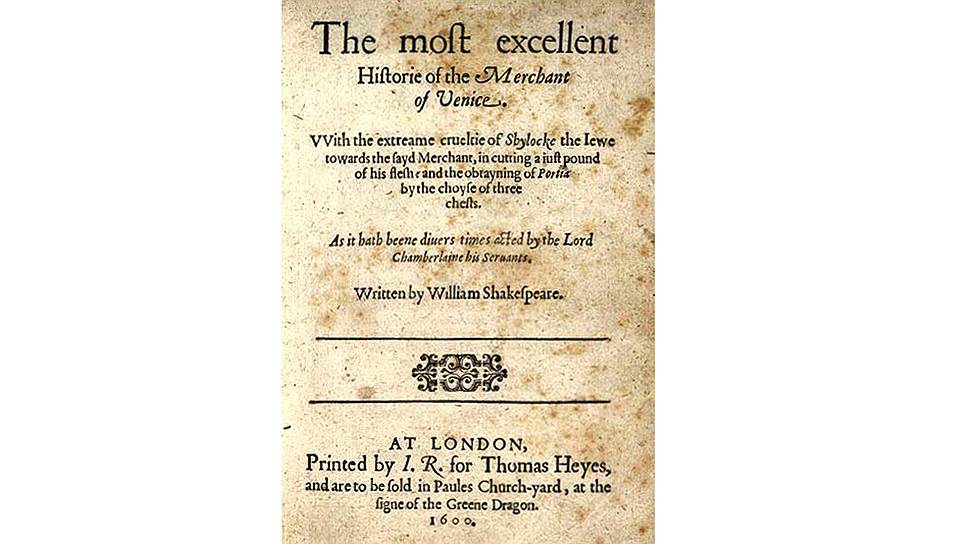

Чтобы это понять, нужно рассказать, как она возникла. Первое издание вышло в 1600 году, и на титульном листе было написано следующее: "Наипревосходнейшая история венецианского купца. С чрезвычайной жестокостью жида Шейлока по отношению к вышеназванному купцу, выразившейся в намерении вырезать ровно фунт его мяса. А также с завоеванием Порции посредством выбора из трех ларцов. Как она много раз была представлена Слугами лорда-камергера. Сочинена Вильямом Шекспиром, напечатана в Лондоне Джеймсом Робертсом для Томаса Хейса и продается во дворе собора Св. Павла под знаком Зеленого Дракона. 1600 год".

Но на самом деле пьеса была написана лет за пять до этого.

Да, и появление ее связано с драматической историей. Королева Елизавета старела, а атмосфера при дворе и вообще в Англии становилась не такой ренессансно-воодушевленной, как раньше. Среди приближенных шла борьба за влияние на королеву. Былой фаворит Елизаветы граф Эссекс стал чувствовать, что его время проходит, что главным человеком при дворе становится не он, а премьер-министр лорд Берли. Эссекс решил выступить в качестве спасителя королевы. Он обвинил лейб-медика Елизаветы, португальского еврея Родриго Лопеса, в попытке отравить королеву — а Лопес был связан с партией Берли. Для того чтобы подготовить вот этот удар по Берли, Эссекс через помощников начал раздувать в Лондоне антисемитские настроения.

Врач-убийца: нет ничего нового под луной.

Правда, евреев в Англии не было с конца XIII века, при Елизавете в Лондоне начали появляться первые евреи, но, во-первых, их было крайне мало, а во-вторых, только крещеные. Короче, Лопес под пыткой во всем признался, после чего на Тайберне его казнили. И не просто казнили, а сперва четвертовали, разрезали ему живот, вынули оттуда внутренности и сожгли их, как это было принято по тогдашнему обыкновению,— а он до последнего момента, пока еще мог, кричал, что невиновен, что отрекается от признаний, что они были вынужденны и что он любит королеву как самого Иисуса Христа. На что толпа отвечала хохотом и кричала, что кто же не знает, как евреи любят Иисуса Христа. И с этой казнью, с этим процессом совпали антисемитские волнения в Лондоне

А откуда же волнения, если евреев почти нет в городе?

Оказалось, что антисемитизм вполне может процветать и в отсутствие объекта ненависти. Отчасти компенсировать это отсутствие взялись деятели искусства. Труппа Слуг лорда-адмирала возобновила пьесу, которая была написана за несколько лет до этого,— уже и автор, Кристофер Марло, помер, его убили. Это пьеса "Мальтийский еврей". Главный герой ее — настоящий монстр, чудовище Варавва, который отравляет по ночам колодцы, пьет кровь христианских младенцев и так далее. Пьеса давно была снята с репертуара и забыта, но тут публика снова повалила. И тогда начались убытки у конкурентов труппы Слуг лорда-адмирала — у труппы Слуг лорда-камергера во главе с Ричардом Бербеджем, то есть у той труппы, драматургом которой был Шекспир.

А подходящей пьесы о злодее-еврее в репертуаре труппы Слуг лорда-камергера не было.

Ее тут же заказали главному драматургу труппы, он же актер Вильям Шекспир. Так появился "Венецианский купец". Хотя Шекспир не очень торопился этот заказ выполнять, и пьесу он написал, судя по всему, примерно через год после этой истории.

Относительно первого исполнителя роли Шейлока есть некоторая неясность. С некоторой долей вероятности, его играл Ричард Бербедж. Но есть и другая гипотеза — что эту роль играл главный комик труппы Шекспира Уильям Кемп. Я лично как раз думаю, что скорее Кемп, потому что Шейлок трактовался вначале как комический злодей. Рыжий парик, длинный нос и гротескные ужимки комического еврея — так играли Иуду в мистериях. И обвинить труппу Шекспира в том, что они искажали авторский замысел, нельзя. Пьеса дает основания для того, чтобы ее трактовать как гротескную комедию о монстре Шейлоке, который пытается ни больше ни меньше как вырезать фунт мяса из плоти благороднейшего венецианского купца. Кстати, интересная история: большинство людей считают, что венецианский купец — это Шейлок, а на самом деле это Антонио. Потому что пьеса писалась про Антонио, а получилась про Шейлока. Так или иначе, первый этап сценической истории пьесы был связан с гротескной комедийной трактовкой характера Шейлока.

Когда на сцене появился "другой" Шейлок?

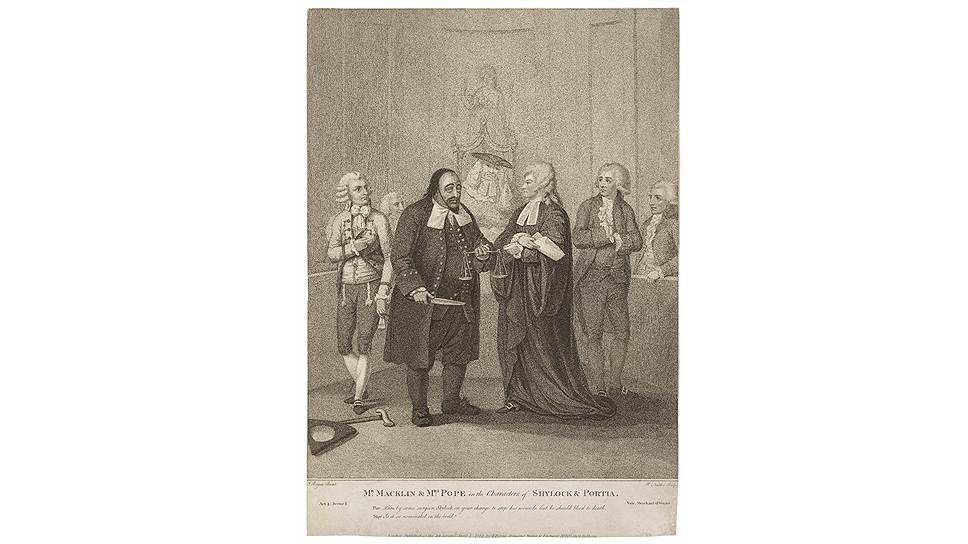

Уже в XVIII веке стали возможны вещи, которые раньше невозможно было себе представить. Например, появился актер Чарльз Маклин, у которого был очень серьезный взгляд на роль. Он играл Шейлока гигантским трагическим злодеем, своего рода вариантом Ричарда Третьего, воплощением мирового зла. Опять-таки, надо признаться, текст дает основания и для такой трактовки. Но по-настоящему радикальный поворот произошел в 1814 году.

Чарльз Маклин, театр Друри-Лейн, 1741 год

Это был февраль 1814 года, в Лондоне стоял страшный мороз, театры пустовали. К тому же речь шла о дебюте никому не известного провинциального актера в театре Друри-Лейн, какого-то Эдмунда Кина. Так что во время премьеры "Венецианского купца" зал был заполнен едва ли на треть. А между тем в этот вечер не только появился на свет театральный гений, один из самых больших актеров мировой сцены за всю ее историю, но и родился новый взгляд на эту пьесу. Кин задал тексту "Венецианского купца" — и Шейлоку — тот вопрос, который стал главным для литературы XIX века: почему? Каковы истоки, каковы корни этого самого шейлоковского злодейства? Вопрос, невозможный ни в XVII-м, ни в XVIII-м веке.

Кровожадный — потому что "среда заела"?

Я совсем не хочу сказать, что Кин сыграл какого-то Акакия Акакиевича, маленького задавленного человека. Он сыграл человека исстрадавшегося, человека, которым руководит беспредельная ненависть, но эта ненависть рождена всегдашним унижением, и он мстит не только за себя, но и за свою поруганную и оскорбленную нацию. Короче говоря, Кин совершенно не играл Шейлока благородным страдальцем, он сделал из него огромную инфернальную фигуру трагического мстителя — это был романтический взгляд на Шейлока и, вообще говоря, поворот в интерпретации пьесы.

Эдмунд Кин, театр Друри-Лейн, 1814 год

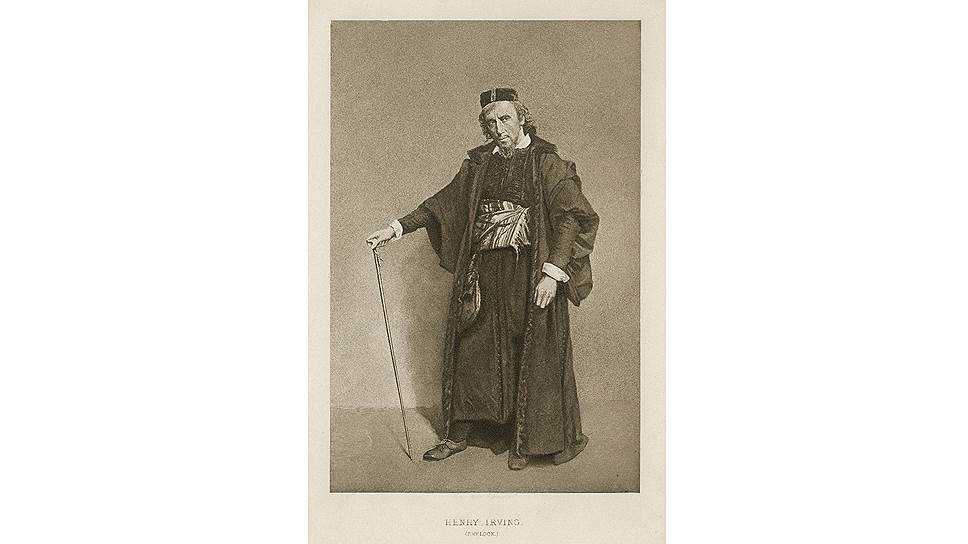

Романтический взгляд развивался на протяжении всего XIX века. Вершиной этой истории был Шейлок в исполнении Генри Ирвинга. Ирвинг был не просто замечательным актером, у него был дар совершенно гипнотического воздействия на публику. С помощью этого своего сценического гипноза он заставлял публику абсолютно забыть о кровожадности и двусмысленности Шейлока. Он сыграл достопочтенного купца, с которым поступили отвратительно плохо. А важнейшей сценой у Ирвинга была сцена, которой нет у Шекспира. В ту пору вообще любили заменять шекспировские сцены немой пантомимой.

Гигантский канал, мост через канал — все это было, как всегда у Ирвинга, воспроизведено с полнейшей тщательностью; одно палаццо, другое палаццо, и вот, наконец, темный дворец Шейлока. Темный, потому что пустой, там никого нет. А он еще не знает, что дочь Джессика его покинула, что она его предала. И вот он тяжкой походкой, усталый, измучившийся, идет в свой дом, для того чтобы найти там свой единственный душевный оплот — свое чадо. Переходит через мост, подходит к дверям дома, стучит — и никакого ответа. Стучит — никакого ответа. Стучит в третий раз — занавес.

Тот образ Шейлока, который создал Ирвинг, был настолько величественно прекрасен, настолько респектабельным был этот почтенный коммерсант и до такой степени безвинным страдальцем, что никто в зале не помнил, не слышал и не видел историю про фунт мяса. Причем он же не просто собирается за долги вырезать из тела должника этот самый фунт! Он еще, во-первых, собирается сделать это собственной рукой, а во-вторых, перед этим на сцене точит нож о подметку. Все это как бы отсутствовало в спектакле Ирвинга, хотя из текста ничего не выкидывали. Силой актерского внушения он заставлял публику забыть об этой стороне характера своего героя. Дело дошло до поразительных вещей: в одной рецензии о Шейлоке-Ирвинге говорили, что он похож — на кого бы вы подумали — на Ecce Homo, на Иисуса Христа. Но самое удивительное, что и для такого взгляда пьеса дает основания.

Именно для взгляда на Шейлока как на Христа?

Ну что касается Христа, то это нереалистичный перегиб. Я имею в виду, пьеса дает основания для того, чтобы сыграть тоску и вековую муку изгнанного народа и защитить героя из самых благородных, гуманных соображений.

Генри Ирвинг, театр Лицеум, 1879 год

Вряд ли Кин или Ирвинг были специально дружелюбно настроены к евреям. Откуда взялась эта интерпретация?

Причина очень простая: во-первых, гуманность викторианского миропонимания, во-вторых — неприличность антисемитизма. Не в том смысле, что в викторианские времена антисемитизма не было, а в том, что совершенно неприемлемо было его публично декларировать. И это довольно много говорит не только о пьесе, но и о заканчивавшемся XIX веке.

Вероятно, все изменится, как только мы переместимся в ХХ век.

Ну не в XX век вообще, а сразу в его вторую треть, в Германию. Понятно, что судьба этой пьесы и ее героев резко меняется при Третьем рейхе, в условиях государственного антисемитизма. Вершиной этой истории был спектакль, поставленный в 1943 году в Бургтеатре в Вене, где Шейлока сыграл замечательный актер, один из лучших немецких актеров XX века, и вместе с тем один из главных официозных актеров гитлеровской Германии Вернер Краус. Который, кстати, до этого сыграл в печально известном "Еврее Зюссе", чудовищном антисемитском фильме Файта Харлана. Краус играл Шейлока как воплощение страшной опасности для человечества вообще и для немецкой расы в особенности. Он играл не абстрактного кровопийцу, это был мощный, тщательно проработанный портрет восточноевропейского еврея, наделенный всеми устрашающими и отталкивающими чертами, которые Краус смог собрать воедино. Дело было в 1943 году. Вероятно, самый стыдный момент в истории пьесы. После войны в Германии даже звучало такое мнение, что "Венецианского купца" на немецкой сцене вообще ставить нельзя. Но и за пределами Германии во второй половине ХХ века образ Шейлока не существует вне контекста Холокоста. Как бы кто и где ни трактовал пьесу, на подкорке записана именно эта тема, своего рода камень преткновения. Который можно обойти, но нельзя проигнорировать.

Вероятно, не только в Германии.

Разумеется. Самым интересным из послевоенных Шейлоков был Лоуренс Оливье. Он с большой опаской относился к идее сыграть Шейлока и сам говорил: я боюсь обидеть моих любимых евреев. Сыграл в результате только в 1971 году. Для Оливье, как и в случае с Отелло, главной была совершенно особенная точность, именно она пробуждала его актерскую фантазию. Так, в роли Отелло его ужасно занимало, что такое "негритянство",— и то, что он играл, это было самое черное из всех возможных негритянств. В день, когда давали "Отелло", он приезжал в театр часа за три и его тело преображали: сначала покрывали специальным составом, затем черной краской, затем еще каким-то лаком для того, чтобы кожа блестела. Потом ему красили пятки и ладони в розовый цвет, язык делали розовым, чтобы на черном фоне был контраст. И даже капали что-то в глаза для того, чтобы белки особенно сверкали. Так вот, в случае Шейлока он прежде всего стал думать, что такое еврейское лицо, еврейский склад лица. Он сразу сказал, что все разговоры о носах — чепуха, что еврейский нос ничем не отличается от римского, а главное — это рот и вообще нижняя часть лица, губы. Стоматолог по заказу Оливье сделал ему челюсть специально для Шейлока. Во-первых, для того чтобы она выдавалась вперед, а во-вторых, для того чтобы придать губам плотоядное, жадное выражение. Но сыграл он в результате никакого не злодея. Он сыграл человека, который затевает всю историю с договором о фунте мяса для того, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя на одной ноге с этим благородным венецианцем, чтобы доказать ему, что он, Шейлок, не хуже. Это была шутка, всего лишь хитроумная шутка... И только после того, как у него крали дочь, он вдруг понимал, что в руках у него есть прекрасный способ мести. У Оливье был этот отчетливый момент, когда он вдруг замирал, вспоминая и осмысляя историю про фунт мяса Антонио в обмен на долг.

Лоуренс Оливье, Королевский национальный театр, 1971 год

Фото: AFP

Но должны были существовать и другие варианты "Шейлока после Освенцима".

Если говорить о более поздних интересных интерпретациях этой пьесы в Европе, то в 1980-е годы в том же Бургтеатре, где когда-то играл Краус, своего "Венецианского купца" показал Петер Цадек. Как это было очень свойственно его поколению, он трактовал коллизии пьесы "в экономическом ключе". Вражда Шейлока и Антонио — совсем не вражда христианина и еврея, а вражда главы одной фирмы к главе другой фирмы. И одна из фирм проигрывает. Это был конфликт очень деловых и очень сухих людей. Что не помешало австрийскому актеру Герту Фоссу сыграть выдающегося Шейлока. Но то был Шейлок фактически лишенный национальности, в дорогом офисном костюме, интересующийся только биржевыми сводками. В каком-то смысле — очень показательный Шейлок конца ХХ века.

А был ли "русский Шейлок", извините за оксюморон,— как "русский Гамлет"?

По причинам, о которых я сказал в начале, история "Венецианского купца" в России невероятно скудна. Можно говорить о негласном запрете, а можно — о том, что просто никто не хотел всерьез связываться. Молодой Художественный театр ставил спектакль, который так и назывался — "Шейлок", но это вообще не тот спектакль Художественного театра, который стоило бы помнить.

Году в 1918-м Шейлока играл Александр Южин, но это был такой академический, возвышенный стиль Малого театра, малоинтересный.

В 1920-м году в Шейлока сыграл Николай Монахов — в Петрограде, в Большом драматическом театре. Художником был Бенуа. Это был спектакль, словно перенесенный из времен "Мира искусства" — абсолютно мертвый, с роскошной Венецией и внушительным, громогласным Монаховым.

После этого наступила полная тишина, пьеса была забыта, если не считать робких попыток в провинции.

Но если не было прямого запрета, то когда-то должна была появиться и московская постановка.

Чтобы увидеть Шейлока на столичной сцене, нужно было дождаться 2000-х годов. Зато тогда почти одновременно были поставлены два спектакля, о которых стоит вспомнить. Вернее, о двух Шейлоках. В Театре Моссовета в постановке Андрея Житинкина роль Шейлока сыграл Михаил Козаков. О спектакле можно долго не говорить — действие было перенесено в современный поп-культурный мир, грязный, замусоренный, хамский, но беда была в том, что он и поставлен был на безвкусном поп-культурном языке. Смысл всему этому действу придавал Козаков-Шейлок. В роли повсюду были какие-то ветхозаветные отголоски: он вставлял в текст куски на иврите, то и дело появлялся в талесе, читая какие-то древнееврейские молитвы. А смысл был вот в чем: Козаков играл историю губительной бессмысленности мести. В сцене суда вместо роскошного современного костюма, в котором он блистал в первых сценах, его Шейлок появлялся в защитном мундире какого-то десантника и свой огромный зазубренный нож десантника точил о гигантскую подметку солдатского башмака. И он играл тему тупиковости ненависти, которая может породить только ненависть — и не более того. И когда он проигрывал свое дело и понимал, что с этим ненавистным венецианцем ему не дадут расправиться, он падал замертво. Я не хочу сказать, что это был сценический шедевр, но это была благородно задуманная и выразительно сыгранная роль, с очень современным смыслом.

Михаил Козаков, Театр Моссовета, 1999 год

Фото: предоставлено Театром имени Моссовета

Вы говорили о двух московских спектаклях.

Второй — по-моему, совершенно недооцененный,— сделал Роберт Стуруа в театре Et Cetera с Александром Калягиным в главной роли. Стуруа тоже перенес действие в мир современного офиса, а Шейлок у него — это большой босс. Он и ощущает себя сверхбольшим человеком, которому все равно, кто он по национальности, он испытывает к своему еврейству высокомерное презрение. В одной сцене кто-то из помощников нечаянно заливает кофе его шикарнейший костюм, тогда Шейлок тут же сдергивает с головы помощника кипу и это пятно кипой оттирает. То есть плевал он на все традиции. Какой он еврей?! Он — босс! И вдруг у него крадут дочь. А его самого при этом еще и избивают. Калягин появляется на сцене — на остатках его когда-то роскошного костюма кто-то рисует желтую звезду, в руках у него начисто сломанный зонтик, и он вдруг понимает, что ему указали его место. Его место — не офис, а гетто. И никакое богатство, никакие банки этого не изменили. И вот тогда-то в нем появляется жалкая мечта о мести. При этом все, чего он хочет,— быть другом Антонио. В сущности, Шейлок Калягина историю с деньгами и с договором затевает для того, чтобы стать вровень с Антонио, и до самого финала, когда он настаивает на том, чтобы получить злополучный фунт мяса, у него не пропадает надежда на то, что Антонио протянет ему руку — и тогда он его простит. Это спектакль, в сущности, не об антисемитизме и не о еврействе, а о ненависти к чужому, о ненависти к другим, кто бы эти другие ни были — евреи, чеченцы, украинцы или "понаехавшие". У него был очень сильно придуманный финал. У Шекспира пьеса заканчивается довольно идиллически. Он там использует весь свой поэтический дар для того, чтобы заговорить нас, загипнотизировать красотой описания волшебной ночи, о которой говорят влюбленные Джессика и Лоренцо. Шекспиру нужен этот поэтический взрыв — для того чтобы заставить нас забыть о том, что только что произошло в суде. Так вот, у Стуруа сохранен текст о ночи, но этот текст произносят, стоя рядом, не влюбленная пара, а Антонио и Шейлок. И когда они говорят о ночи, то эта ночь — не поэтичная и благостная, а ночь, которая надвигается на всех нас, тьма, которая сгущается над миром. Вот такой был спектакль, очень недооцененный, глубокий и серьезно современный.

Но обе эти постановки сделаны уже очень давно, в начале века. С тех пор "Венецианского купца" на русской сцене не видно и не слышно. Возможно, потому что весь круг национальных проблем сейчас настолько болезненный и острый. А может быть, просто по присущим нашему театру лени и нелюбопытству.