«Я почти каждую ночь воюю. Война снится мне через день»

«Ъ» встретился с героями Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ

Евдокия Борисовна Пасько — легендарная «ночная ведьма», штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, Герой Советского Союза.

Евдокия Борисовна Пасько — легендарная «ночная ведьма», штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, Герой Советского Союза

Фото: Коммерсантъ

В 1938 году, окончив 10-й класс 25-й школы города Барнаула, поступила на Механико-математический факультет МГУ, но в 1942 году, не доучившись, ушла добровольцем в армию — была зачислена в авиагруппу № 122.

За время войны совершила 790 боевых вылетов и 10 вылетов на спецзадания. На позиции врага было сброшено более 100 тонн бомб, уничтожены четыре склада с горючим, три с боеприпасами, три прожектора, две переправы, 11 автомашин и один самолет на земле. Кроме того, в тылу противника было сброшено до 2 млн листовок.

В 1945 году Евдокия Пасько вышла в отставку, окончила последние курсы мехмата МГУ, затем аспирантуру. Работала старшим преподавателем Московского высшего технического училища.

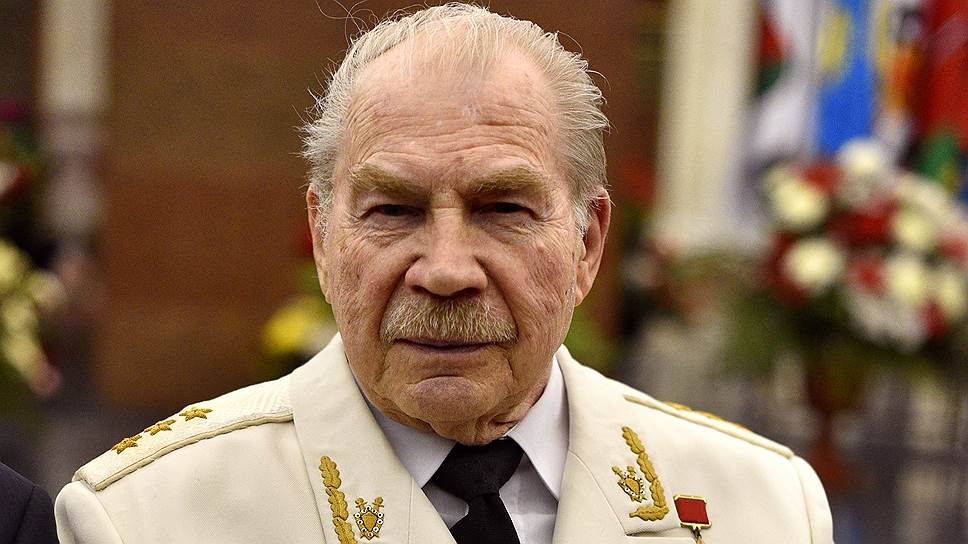

Василий Васильевич Решетников — командир эскадрильи 19-го гвардейского авиационного полка 8-й гвардейской авиационной дивизии авиации дальнего действия, гвардии капитан.

Василий Васильевич Решетников — командир эскадрильи 19-го гвардейского авиационного полка 8-й гвардейской авиационной дивизии авиации дальнего действия, гвардии капитан

Фото: Коммерсантъ

Василий Решетников родился в семье потомственных художников: его прадед — мастер живописи, дед был иконописцем, отец — художником, а дядя — знаменитый академик Федор Решетников, автор картин «Прибыл на каникулы», «Опять двойка».

В 1938 году Василий Решетников окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу летчиков. За годы войны он совершил 307 боевых вылета, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медаль «Золотая Звезда».

После окончания войны Василий Решетников продолжил службу, а в 1980 году был назначен заместителем главнокомандующего ВВС. В октябре 1986 года генерал-полковник авиации Решетников вышел в отставку. Избирался депутатом Верховного Совета Украинской ССР 6-7-го созывов. В настоящий момент занимает пост председателя Совета ветеранов авиации дальнего действия и дальней авиации. В 2012 году получил премию Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие ВВС России. Кроме того, его именем назван один из стратегических бомбардировщиков ВВС России «Ту-160».

13 августа 2004 года во время авиационной выставки в Монино Василий Решетников, в составе экипажа, поднял в воздух бомбардировщик Б-25 «Митчелл» — самый массовый американский бомбардировщик Второй мировой войны (поступавший в СССР по «ленд-лизу»), на котором он летал на боевые задания в военные годы.

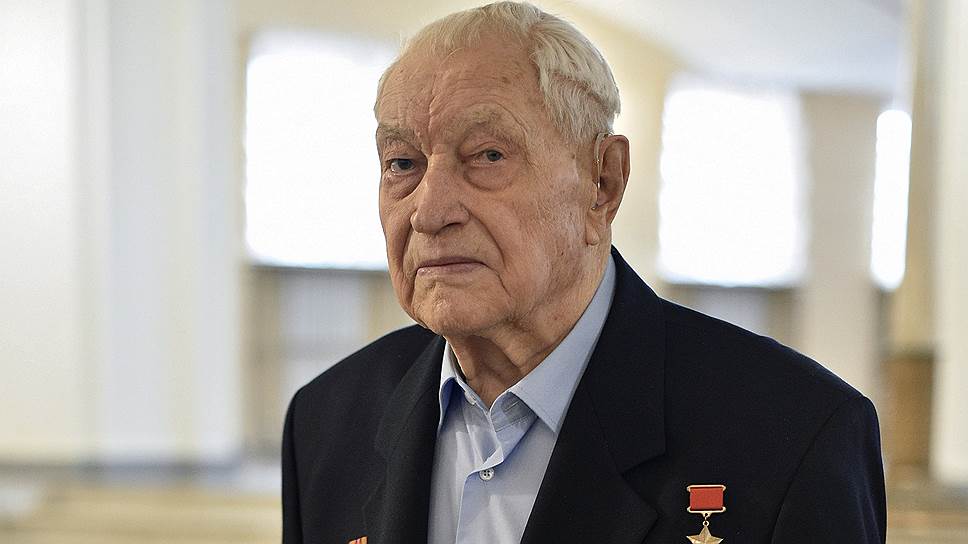

Петр Евсеевич Брайко — полковник, Герой Советского Союза, удостоенный звания 7 августа 1944 года за командование одной из частей партизанского отряда Ковпака.

Петр Евсеевич Брайко — полковник, Герой Советского Союза, удостоенный звания 7 августа 1944 года за командование одной из частей партизанского отряда Ковпака

Фото: Коммерсантъ

В сентябре 1941 года почти весь 4-й мотострелковый полк НКВД, в котором Петр Брайко был командиром роты связи, погиб в Киевском котле. Лейтенант Брайко был ранен, скрывался у местных жителей, неоднократно арестовывался и бежал, в том числе из печально знаменитого Дарницкого лагеря военнопленных. В феврале 1942 года, после очередного побега, попал в Путивльский партизанский отряд Ковпака, куда сначала был зачислен рядовым бойцом, а затем был начальником штаба входившего в соединение Ковпака Кролевецкого партизанского отряда. В 1944 году был назначен командиром 3-го полка 1-й Украинской партизанской дивизии. Возглавил более 100 боевых операций.

После войны судьба Петра Брайко сложилась трагически: 18 сентября 1948 года он был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Следствие вел Михаил Рюмин, один из руководителей МГБ СССР. Как известно из материалов судебного процесса против Рюмина, который начался в 1953 году, Брайко арестовали, чтобы получить показания против маршала СССР Георгия Жукова для его возможного последующего ареста. В мае 1949 года Петр Брайко был осужден на 10 лет лагерей и лишен всех боевых наград. Дело было пересмотрено только после ареста Рюмина, а срок заключения Петра Брайко снижен до уже отсиженных пяти лет. В октябре 1953 года он был реабилитирован с восстановлением всех наград.

Лагерь у меня оказался легким. Меня там встретили… странно. Не как осужденного, а как… как экспонат. Нет, не так. Как героя!

«Нас привезли на станцию Железнодорожная рядом с Вожаелем. Всех повели налево, меня — направо. Захожу: большая комната, много солдат, человек семьдесят. Сидит майор, как я позже узнал, начальник пересыльного пункта. Показывает мне: «Садитесь сюда».

— Вы, наверное, думаете, зачем мы вас пригласили? У нас таких людей, как вы, еще не было. Расскажите, пожалуйста, как вы воевали!

А сказать нужно много! Четыре года войны, 25 тысяч километров с боями. Скажу вам прямо: немцы боялись нас больше, чем мы их, хоть они нас ловили, они нас окружали… В общем, рассказывал я им о войне полтора часа. Ни один не шевельнулся.

Потом один и говорит:

— И такого человека отправили к нам!

— Это не ваша,— говорю,— вина. Меня отправил сюда человек из наших органов, но это человек не наш. Это враг. Но война есть война…

По приговору мы могли писать письма два раза в год, но я писал каждый день. В Москву. Нет ни одного руководителя, министра, премьера, которому бы я ни писал, что меня арестовали незаслуженно.

Ну, рассказал, покормили — нормальный суп дали, с треской — посадили в закрытую машину и привезли на лагпункт Зимка. Там собрали очень много хороших мастеров, инженеров, профессоров. Золотые руки. Делали они в основном мебель и деревянные вещи для руководства.

Меня привезли и сразу отвели в санчасть. Меня встретил молодой человек в румынской форме, с хорошей выправкой и очень приятным лицом. Это оказался главный врач лагпункта, Александр Цэцулеску, осужденный, бывший главврач командующего румынской армией.

— Вот что, молодой человек,— говорит. — Я вашу историю знаю. Если вас пошлют на лесоповал, через три-четыре месяца вы там сгорите как свеча. Я хочу оставить вас при санчасти, поселить в стационаре и сделать из вас медика.

«Так это неплохо»,— думаю.

— Познакомьтесь, вот наш доктор Владимир Федорович. Доктор наук, заслуженный врач СССР. Он из вас сделает врача за месяц.

И можете мне верить: он учил меня около полутора месяцев, но за эти полтора месяца я как будто окончил медицинский институт!

Начал вести прием. Каждый день нужно было принять полсотни человек. Скоро Владимир Федорович говорит: «Хочешь быть стоматологом? Тут лес, витаминов мало, люди зубы теряют, а стоматолога нет, зато есть аппарат и кресло». Конечно, я согласился. Только кресло оказалось не кресло, а обычный стул. А вместо бормашины — крестьянская прялка, которую вертишь ногами. Я начал работать стоматологом. Ко мне было такое доверие, что ехали лечиться из самого Сыктывкара. Работу я полюбил так, что подумал, не заняться ли мне на свободе стоматологией. И так увлекся, что забыл обо всем на свете.

«Я почти каждую ночь воюю. Война снится мне через день. А лагерь — ни разу. Я даже не думаю о нем»

После освобождения только одного человека я вспоминал — врача-румына Александра Цэцулеску. Я искал его долго, писал письма в ГУЛАГ… И нашел! Он жил в Мытищах, с женой, был уже очень больной. Я приехал к нему, у нас произошел хороший, откровенный разговор. Больше мы не виделись: прошлой весной он умер.

И еще одного человека я искал. Моим арестом руководил начальник контрразведки Пигида, он командовал всем. Год назад я узнал его адрес. Весь год я хотел к нему поехать, но каждый раз отказывал себе в этом желании.

Знаете… простить его я не мог. Для меня он мерзкий человек, мне он противен. Он сделал на мне карьеру, заработал орден, стал большим начальником, получил квартиру под Пушкином и живет там, если жив. Я к нему не поехал. Что я могу?

Его посадить? Но у него много друзей, они будут его защищать… Поговорить, устыдить? Это нервы, стресс, это нежелательно для здоровья… Вы меня извините, мне уже 95 лет, я уже жду последнего дня и все думаю: что мне делать?»

После увольнения в запас в 1960 году Петр Брайко окончил Литературный институт им. Горького, напечатал 14 произведений о войне.

Сергей Макарович Крамаренко — заместитель командира 2-й эскадрильи 176-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного ордена Александра Невского истребительного авиационного полка (324-я истребительная авиационная дивизия, 64-й истребительный авиационный корпус), гвардии капитан.

Сергей Макарович Крамаренко — заместитель командира 2-й эскадрильи 176-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного ордена Александра Невского истребительного авиационного полка (324-я истребительная авиационная дивизия, 64-й истребительный авиационный корпус), гвардии капитан

Фото: Коммерсантъ

На фронт Cергей Крамаренко попал в августе 1942 года. Участвовал в боях под Курском, в Проскуровско-Черновицкой, Висло-Одерской и в Берлинской наступательных операциях. 19 марта 1944 года был сбит, тяжело ранен, получил серьезные ожоги и попал в плен. Через месяц был освобожден советскими войсками и вернулся в свой полк.

За время службы Сергей Крамаренко выполнил 66 боевых вылетов, провел 26 воздушных боев, лично сбил 2 вражеских самолета и 10 - в составе группы. Также лично уничтожил аэростат-корректировщик врага. В 17 штурмовых вылетах уничтожил 12 автомашин и повредил 1 паровоз.

Когда война закончилась, Сергей Крамаренко остался на службе в ВВС СССР в том же 176-м гвардейском авиаполку. С октября 1950 года занимал должность заместителя командира эскадрильи по летной части. С декабря 1950 года в составе полка в Северном Китае обучал китайских пилотов полетам на реактивных истребителях, которые сам освоил в 1949 году. Участвовал в Корейской войне с апреля 1951 по февраль 1952 года. За проявленное мужество и отвагу был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда» с присвоением звания Героя Советского Союза, служил на должности военного советника командующего ВВС по безопасности полетов в Ираке (1970-1971) и старшим офицером в аппарате Главного военного советника СССР в Алжире (1973-1975).

На сегодняшний день Сергей Крамаренко — почетный профессор Российской академии естественных наук, заместитель председателя правления Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Живет в Москве.

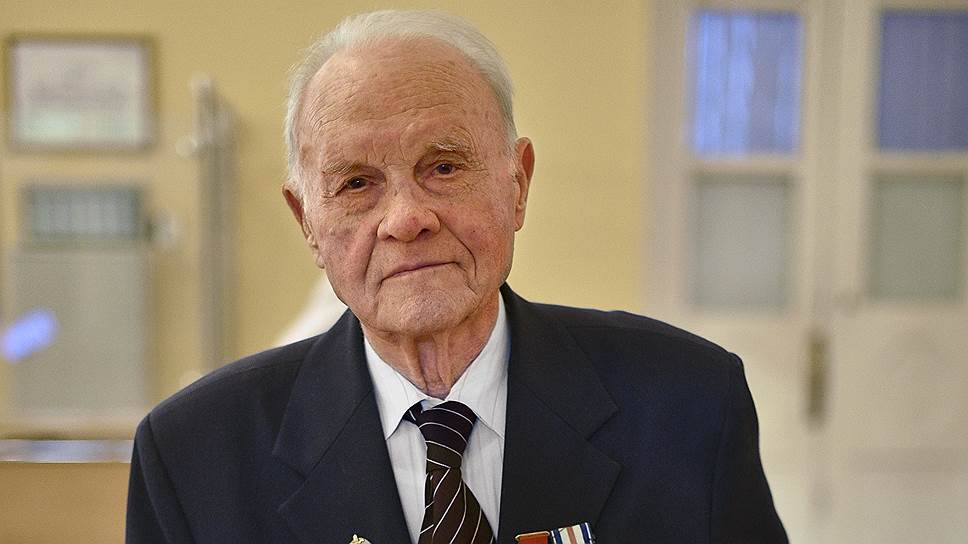

Александр Петрович Андреев — летчик-истребитель 163-го гвардейского истребительного авиационного полка 229-й авиационной дивизии 4-й воздушной армии, гвардии генерал-полковник авиации в отставке.

Александр Петрович Андреев — летчик-истребитель 163-го гвардейского истребительного авиационного полка 229-й авиационной дивизии 4-й воздушной армии, гвардии генерал-полковник авиации в отставке

Фото: Коммерсантъ

Узнав о начале войны, Александр Андреев добился немедленного зачисления в ряды Красной Армии. В 1943 году, окончив авиационную школу, он попал на фронт: сражался за освобождение Кубани, Таманского полуострова, Крыма, Белоруссии, Польши и Германии в составе 163-го гвардейского истребительного авиационного полка, хотя по боевой специальности был воздушным разведчиком.

В его задачи не входили бои с вражескими истребителями. Наоборот, Александр Андреев, как воздушный разведчик, должен был любой ценой избежать боя, чтобы выполнить задание, а после его выполнения доложить об увиденном и проявить фотопленки. Драться с врагом насмерть он имел право только тогда, когда не было иного выхода. Именно Александр Андреев внес большой вклад в подготовку Крымской наступательной операции, разведав глубоко эшелонированную оборону противника на Керченском полуострове и обнаружив большое количество ранее неизвестных укреплений врага.

За время службы Александр Андреев провел более 300 боевых вылетов (250 на разведку), 50 воздушных боев, в которых сбил 4 самолета противника лично и 2 — в группе. Был дважды ранен от зенитного огня противника, получил ожоги. После войны он остался на службе в армии: командовал учебным авиационным полком, истребительной авиационной дивизией в Южной группе войск (Венгрия), возглавлял поочередно 73-ю и 17-ю воздушные армии (соответственно Среднеазиатский и Киевский военные округа).

В 1979 году занял пост начальника кафедры оперативного искусства ВВС в Военной академии Генерального штаба ВС СССР имени К.Е. Ворошилова. Написал 15 научных трудов по вопросам применения авиации. С 1998 года — председатель региональной Ассоциации общественных объединений Москвы.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, в 1995 году генерал-полковнику авиации в отставке Александру Андрееву было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Дмитрий Васильевич Каприн — командир эскадрильи 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии капитан.

Дмитрий Васильевич Каприн — командир эскадрильи 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии капитан

Фото: Коммерсантъ

В 1942 году Дмитрий Каприн окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов и отправился на фронт.

Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Донбасс, участвовал в боях над Днепром и за его Никопольский плацдарм, освобождал Крым, Литву, участвовал в боях в Восточной Пруссии и за город Кёнигсберг. За время службы совершил 130 боевых вылетов, уничтожил 17 танков, 48 автомашин с пехотой и грузами, взорвал 7 складов с боеприпасами и горючим, 3 дзота, вывел из строя 28 орудий полевой и зенитной артиллерии противника.

После войны Дмитрий Каприн продолжал службу в ВВС: командовал вертолетным полком. Участвовал в освоении целинных и залежных земель в Казахстане. Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Сергей Никитович Решетов — командир роты 703-го стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта, старший лейтенант.

Сергей Никитович Решетов — командир роты 703-го стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта, старший лейтенант

Фото: Коммерсантъ

Попал на фронт в 1942 году. 10 ноября 1944 года Сергей Решетов одним из первых с ротой переправился через реку Дунай северо-западнее югославского города Апатин и организовал оборону на захваченном плацдарме. Отбив 12 контратак противника, рота захватила высоту, что помогло форсированию реки другими подразделениями. За умелое командование и героизм Сергею Решетникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Когда война закончилась, Сергей Решетов продолжил службу в Вооруженных Силах СССР, служил в Севастополе. Его именем названа пионерская дружина Кардымовской средней школы, на здании которой установлена мемориальная доска.

Николай Ефимович Оловянников — командир звена 312-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, лейтенант.

Николай Ефимович Оловянников — командир звена 312-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, лейтенант

Фото: Коммерсантъ

В 1943 году Николай Оловянников окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов и прибыл на фронт. Командовал звеном 312-го штурмового авиационного полка и к августу 1944 года совершил 100 боевых вылетов, уничтожил 2 самолета на аэродромах, 5 танков, 15 железнодорожных вагонов, много другой вражеской военной техники. Разрушал оборону немцев на Днепре, в Польше, в Восточной Пруссии и в самой Германии, участвовал в боях за Ярцево, Смоленск, Оршу, Витебск. Закончил войну в Берлине в составе 2-го Белорусского фронта в 312-м штурмовом авиационном Белостокском полку.

Принимаю решение: первый заход над зенитками. Зенитчики уничтожены. Мы — хозяева неба

В феврале 1944 года Николай Оловянников разбил артиллерийскую батарею и, возвращаясь на свой аэродром, попал в сильный снегопад. «Плыли в молоке»,— вспоминает он.

«А еще помнится мой 200-й вылет. Это было весной 1945 года — начало последней, Берлинской операции. Форсировав Одер, наши солдаты создали небольшой плацдарм. Немцы решили сбросить наши подразделения в реку. Командир нашего полка приказал мне, а я уже был тогда командиром эскадрильи, подавить артиллерию и огневые точки врага. Группа в составе 8 самолетов Ил-2 приближалась к линии фронта. Противник открыл зенитный огонь. Принимаю решение: первый заход над зенитками. Зенитчики уничтожены. Мы — хозяева неба. Весь свой бомбовый запас мы обрушили на головы вражеских артиллеристов. Умолкли пушки. На бреющем полете мы расстреливали фашистов в окопах до тех пор, пока не кончились патроны. Сверху видно было, как наши пехотинцы приветствовали нас, кидали пилотки, махали руками. По радио меня поздравил командир полка с 200-м успешным вылетом».

26 октября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Николай Оловянников продолжал службу в ВВС СССР, пока в 1962 года не ушел в запас. Работал в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности. Был председателем Совета ветеранов института.

Борис Васильевич Кравцов — начальник разведки 2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской Павлоградской стрелковой дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта, гвардии старший лейтенант.

Борис Васильевич Кравцов — начальник разведки 2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской Павлоградской стрелковой дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта, гвардии старший лейтенант

Фото: Коммерсантъ

Служил красноармейцем в 91-м отдельном саперном батальоне Уральского военного округа (город Чебаркуль Челябинской области) с августа 1941 года. В мае 1942 года, окончив Одесское артиллерийское училище, был направлен на Юго-Западный фронт, затем на Сталинградский и Донской фронты. Участвовал в Харьковском оборонительном сражении в мае 1942 года, Сталинградской битве от начала до конца.

В августе 1943 года Борис Кравцов был назначен на должность начальника разведки 2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии. Принимал участие в Донбасской наступательной операции, в том числе в освобождении городов Павлоград и Запорожье.

24 октября 1943 года с группой разведчиков в составе стрелковых подразделений переправился через Днепр на остров Хортица в районе города Запорожье. Когда контратакующая группа противника окружила разведчиков, Борис Кравцов вызвал огонь артиллерии на себя. Плацдарм был удержан.

В марте 1944 года за проявленные мужество и героизм Борису Кравцовы было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», о чем он узнал в госпитале, так как был ранен в бою 31 декабря 1943 года.

В сентябре 1945 года, уволенный из армии по ранению, Борис Кравцов поступил в Московскую юридическую школу, работал судьей, инспектором-ревизором отдела транспортных судов Министерства юстиции СССР. В 1952 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. С 1956 года занимал должность инструктора отдела административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС. 28 января 1960 года Борис Кравцов был назначен первым заместителем Прокурора РСФСР. В январе 1971 года — прокурором РСФСР. С 12 апреля 1984 года по 7 июня 1989 года — Министром юстиции СССР.

Борис Кравцов — член правления Клуба Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. С 1993 года является советником по вопросам законности в Гильдии российских адвокатов и вице-президентом Российской ассоциации Героев. Автор и соавтор множества монографий, публикаций в журналах и газетах.

Василий Иванович Черненко — командир звена 3-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, Военно-воздушные силы Балтийского флота), гвардии старший лейтенант.

Василий Иванович Черненко — командир звена 3-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, Военно-воздушные силы Балтийского флота), гвардии старший лейтенант

Фото: Коммерсантъ

В 1941 году, после окончания Ейского военно-морского авиационного училища, Василий Черненко был направлен в действующую армию летчиком авиационной бригады Военно-воздушных сил Балтийского флота.

Охранял Дорогу жизни, по которой велось снабжение блокадного Ленинграда, сопровождал бомбардировщики и штурмовики, прикрывал наземные войска Ленинградского и Волховского фронтов, участвовал в освобождении Ленинграда. 5 сентября 1942 года в бою спас своего командира, но сам оказался под огнем. Его машина была подбита. Однако он сумел привести поврежденный самолет на свой аэродром.

В январе 1943 года Василий Черненко был назначен командиром звена. В июле того же года вел воздушную разведку военно-морских баз и плавательных средств противника с острова Лавенсари (сегодня — остров Мощный). Одновременно с разведывательными полетами вылетал на отражение вражеских налетов, сопровождение бомбардировщиков и на перехват самолетов противника.

Последний боевой вылет Василия Черненко — высадка советского десанта на остров Борнхольм (Дания) и атака по уходящим вражеским судам 9 мая 1945 года. Всего во время войны Василий Черненко совершил 321 боевой вылет, сбил лично 14 и в группе 10 самолетов противника. 19 августа 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Василий Черненко служил в Военно-воздушных силах, был заместителем начальника штаба войск ПВО по боевому управлению.

Куддус Канифович Латыпов — командир звена 187-го гвардейского штурмового авиационного полка 12-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 3-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, гвардии лейтенант.

Куддус Канифович Латыпов — командир звена 187-го гвардейского штурмового авиационного полка 12-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 3-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, гвардии лейтенант

Фото: Коммерсантъ

Ушел на фронт в августе 1942 года после окончания Свердловской военной авиационной школы пилотов. За время войны совершил 134 боевых вылета на уничтожение боевой техники и живой силы противника. 15 мая 1946 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Когда кончилась война, Куддус Латыпов окончил Военно-политическую академию имени Ленина. Командовал авиаполком, занимал должность начальника политотдела авиадивизии, служил в управлении ВВС Киевского военного округа и в центральном аппарате ВВС, а также работал в Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского. Его именем названа школа в деревне Новомещерово Мечетлинского района Башкирии, где родился герой.

Ростислав Сергеевич Демидов — штурман звена 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка (8-я минно-торпедная авиационная дивизия, ВВС Балтийского флота) гвардии старший лейтенант.

Ростислав Сергеевич Демидов — штурман звена 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка (8-я минно-торпедная авиационная дивизия, ВВС Балтийского флота) гвардии старший лейтенант

Фото: Коммерсантъ

Воевал на фронте с 1944 года в составе 51-го и 1-го гвардейского минно-торпедных авиаполков. Летал на самолете «Бостон» вместе с командиром экипажа Александром Гагиевым. За годы войны экипаж Гагиева-Демидова совершил 106 боевых вылетов, было потоплено 6 кораблей противника, подводная лодка. 16 марта 1945 года Ростиславу Демидову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Ростислав Демидов окончил Военно-воздушную академию, работал старшим преподаватель кафедры боевого применения оружия в этой академии, был начальником кафедры штурманской службы и применения авиационного оружия Военно-морской академии, доктор военно-морских наук. После ухода в отставку в 1983 году работал профессором кафедры безопасности в Московском институте инженеров гражданской авиации.

Иван Корнеевич Ведерников — летчик-испытатель ОКБ имени А.Н.Туполева.

Иван Корнеевич Ведерников — летчик-испытатель ОКБ имени А.Н.Туполева

Фото: Коммерсантъ

В 1944 году Иван Ведерников окончил Омскую военную авиационную школу летчиков и Краснодарское объединенное военное авиационное училище в городе Грозный, и в 1945 году попал на фронт. Воевал на 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах, участвовал в блокаде курляндской группировки противника. Совершил 6 боевых вылетов на бомбардировщике Пе-2.

Когда война закончилась, продолжил службу в строевых частях ВВС, работал летчиком-испытателем Государственного Краснознаменного научно-испытательного института ВВС, участвовал в государственных испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту-95, пассажирских самолетов Ту-114 и Ту-116, в том числе проводил испытания Ту-114 на больших углах атаки.

В 1962 году начал работать в ОКБ имени Туполева: провёл испытания первого серийного самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126 Куйбышевского авиазавода, противолодочных самолетов Ту-142 и Ту-142М и множества других. 3 сентября 1981 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники).

Николай Иванович Сечкин — стрелок 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая Краснознаменная дивизия, 65-я армия, Центральный фронт), ефрейтор.

Николай Иванович Сечкин — стрелок 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая Краснознаменная дивизия, 65-я армия, Центральный фронт), ефрейтор

Фото: Коммерсантъ

В октябре 1941 года его родной Хомутовский район Курской области был оккупирован германской армией, поэтому Николай Сечкин ушел в партизанский отряд и воевал в Брянских лесах. Когда район был освобожден советскими войсками, партизанский отряд соединился с регулярной частью Красной Армии и Николай Сечкин отправился сначала на Центральный, а затем на Белорусский фронт.

Во время Курской битвы с 5 июля до конца августа его дивизия находилась в обороне в районе восточнее Севска на северо-западном фасе Курской дуги. За это время Николай Сечкин уничтожил из снайперской винтовки 11 солдат и офицеров противника. Кроме того, он принимал участие в Черниговско-Припятской наступательной операции Центрального фронта, в том числе освобождении городов Севск, Новгород-Северский, форсировании рек Сев, Десна (дважды), Сож. Одним из первых 14 октября 1943 года переправился через Днепр вместе со штурмовой группой и участвовал в захвате плацдарма на его правом берегу. Был тяжело ранен. 30 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После демобилизации по ранению Николай Сечкин поселился в Москве и работал в госпитале зубным техником.

Алексей Прохорович Волошин — командир артиллерийской батареи 271-го стрелкового полка (181-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Алексей Прохорович Волошин — командир артиллерийской батареи 271-го стрелкового полка (181-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), старший лейтенант, Герой Советского Союза

Фото: Коммерсантъ

Окончив 10 классов, Алексей Волошин подал заявление в Севастопольское военно-морское училище, но не был принят из-за нарушений работы сердца. В 1938 году он поступил в Одесский институт водного транспорта и, окончив 3-й курс отправился на заработки в Молдавию, где и узнал о начале войны. Будучи курсантом Одесского артиллерийского училища, под Запорожьем попал под обстрел и был ранен. Но уже в 1942 году отправился на фронт, где был вторично ранен и отправлен в госпиталь Сталинграда. Поправившись, он снова ушел на фронт и был ранен в ногу и отправлен на поезде в Саратов. Несмотря на то, что эшелон вез раненых, немцы начали бомбежку состава и Алексей Волошин чудом остался жив.

В 1943 году он снова ушел на фронт, участвовал в формировании Десны и освобождении Чернигова, во время которого батарея Волошина, находившаяся в боевых порядках пехоты, сожгла 5 танков немцев, дав возможность своим подразделениям овладеть центром города. Через 3 дня Алексей Волошин был представлен к званию Героя Советского Союза. Спустя неделю, 28 сентября, состоялся известный контрудар Манштейна против войск левого крыла Центрального фронта. В один день батарея Волошина подбила 11 танков, в том числе два «тигра». За это он был представлен во второй раз к званию Героя.

В июне 1944 года во время наступления на Западном Буге Алексей Волошин снова был ранен, уже в пятый раз за время войны. Из киевского госпиталя он уехал в Москву, где ему вручили «Золотую Звезду» Героя Советского Союза. Здесь же состоялась его встреча с Главным маршалом артиллерии Вороновым, который предложил Волошину поступить в Артиллерийскую академию. В 1944 году при подготовке к Октябрьскому параду Волошин был назначен знаменосцем академии. 24 июня 1945 года произошел исторический Парад Победы, на котором Волошин снова стал знаменосцем от Артиллерийской академии.

После войны Алексей Волошин служил в Генеральном штабе, работал в Главном ракетно-артиллерийском управлении, откуда был уволен в запас в звании полковника в 1975 году. С 1976 по 1985 год возглавлял Московский городской стрелково-спортивный клуб ДОСААФ. На пенсию ушел в 1985 году. Его имя высечено на памятном знаке Героям-землякам в Каневе.

Юрий Федорович Зарудин — командир стрелковой роты 459-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, старший лейтенант.

Окончив Грозненское военное пехотное училище, Юрий Зарудин в 1942 году попал на фронт. 22 апреля 1942 года был ранен, но после лечения снова вернулся на войну. Участвовал в наступательной операции «Багратион», освобождении Могилевской области Белоруссии.

23 июня 1944 года, его подразделение во время прорыва обороны немцами уничтожило около взвода гитлеровской пехоты и совместно с соседней стрелковой ротой отбило танковую контратаку. На следующий день был успешно разгромлен гарнизон противника в деревне Жевань, форсирована река Бася, заняты первые вражеские траншеи. Взвод отбивал контратаки и прикрывал строительство моста через Днепр в течение 14 часов.

24 марта 1945 года Юрию Зарудину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Когда война закончилась, Юрий Зарудин продолжил службу в армии, командовал полком в Прикарпатском военном округ, служил на Дальнем Востоке. В 1956 году участвовал в подавлении антиконституционного мятежа в Венгрии. Служил первым заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа. В 1978 году ему было присвоено звание «генерал-полковник».

Сегодня Юрий Зарудин —вице-президент Российской ассоциации Героев, член коллегии Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ.

Проект осуществлен при помощи и содействии сообщества «Подари букет Герою»