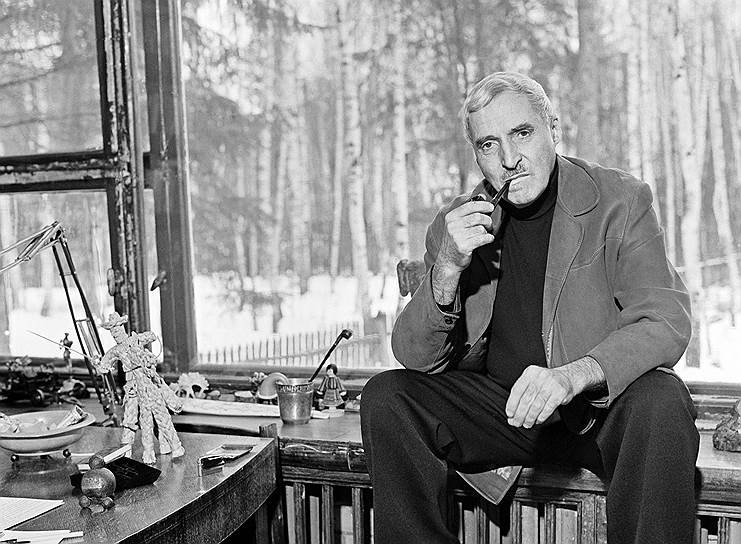

28 ноября — столетие Константина Симонова. О последней встрече и последнем прощании с ним вспоминает сын писателя

Восьмого августа 1979 года мне исполнилось 40 лет. В это время в Выборге у меня шли съемки фильма "Вернемся осенью". Я там, на тамошнем танковом полигоне, снимал, как советские солдаты едут на своих "Уралах" через горящий лес, чтобы спасти оставшийся в зоне огня детдом.

Восьмого августа в Выборг ко мне на 40-летие приехала моя мама. Кроме подарков мама привезла мне телефонный номер, по которому я имел возможность соединиться 8 августа с отцом, который в очередной раз находился в Мичуринской больнице.

Высокопоставленных кремлевских больниц я знаю две: одна, так называемая ЦКБ, которая находится где-то в районе Кунцево, в которой лежат заурядные деятели, а высокого ранга деятелей помещали в больницу на Мичуринском проспекте, где лежал и отец. Он лежал со своей привычной проблемой, с которой попадал в больницу последние несколько лет минимум два раза в год, у него было обызвествление легких. Он сильно кашлял и всегда носил с собой что-то вроде колбочки, есть такие медицинские, не колбочки, я даже не знаю, как назвать эту стеклянную, небольшого размера круглую штуковину с широким горлом и завинчивающейся пробкой. Он носил ее в кармане и периодически туда харкал. Это было уже такое стабильное его состояние. У него практически одно легкое не работало, и в легких накапливалась жидкость. Ему надо было сделать откачку этой жидкости. 7 августа сделали первую операцию по откачке, и сделали чрезвычайно успешно. Отец прекрасно себя чувствовал, и 8 августа я ему позвонил по телефону, чтобы он мог меня поздравить.

Я это все так хорошо помню, потому что это был последний мой разговор с отцом. Когда я приехал через две недели, отец был уже совсем тяжелый, хотя узнал меня. Единственно, что он сказал: "Алешка, и ты тут". Вот и все.

А 8-го был осмысленный, серьезный разговор, хотя отец, в принципе, знал, что умирает, потому что весь последний год занимался приготовлением к передаче своего архива в ЦГАЛИ. У него был огромный архив, часть которого переплетена в такие тома, которые называются "Все сделанное". "Все сделанное" начинается с до войны. Количество томов постепенно увеличивается, то есть один год может не вместиться в том, потому что там и переписка, там и все деловые бумаги, там все варианты правок, там совершенствование рукописей, там новые произведения. Там много что, там действительно — все сделанное.

Вот "Все сделанное" приводилось в порядок плюс письма ему, фотографии и другие архивные материалы. Короче говоря, он много этим занимался, много времени на это тратил.

И отец, наверно, я так понимаю, хотя не могу этого утверждать, но ощущение у меня двойственное... Ощущения последнего разговора не было, но в то же время какие-то черты последнего разговора эта истории носила.

А может быть, просто оказался разговор последним и поэтому, то, что он мне сказал, кажется мне чем-то вроде завещания.

Отец сказал, что он очень гордится тем, что у него есть такой 40-летний друг, как я, что он это очень высоко ценит и считает, что хотя бы в этом направлении жизнь прожита не зря.

Я ничего подобного от отца не слышал, ни в какие наши времена, поэтому запомнилось особенно, а уже оснащенное всеми дальнейшими событиями, оно как бы естественно стало, я бы сказал, завещанием отца — это я всегда помню. Просто ответственность сына — одна, ответственность младшего друга — другая. Я как бы стараюсь нести обе.

Поскольку операция накануне прошла очень удачно, то отец, как ему было свойственно, настоял, чтобы вторую операцию по выкачке из другого легкого провели быстрее, не через обязательные 10 дней, а через 3-4 дня, потому что он прекрасно себя чувствует.

А кремлевская больница отличалась несколькими особенностями. В ней было удобно жить и абсолютно бесполезно лечиться, потому что кремлевская больница — это была больница, где не принимали решений, где было огромное количество консультантов и не было лечащих врачей. То есть лечащие врачи были, но они были нужны для того, чтобы собирать консультантов на консилиум. Поэтому отец многократно поступал туда с оценкой здоровья на тройку с минусом, а выходил на тройку с плюсом. То есть все, включая и его самого, считали, что вот он пошел на поправку и вот его выписали из больницы. Потом выяснилось, что ему, оказывается, предлагали ехать в Швейцарию лечить его легкие, ему можно было вырезать одно обызвествленное легкое с тем, чтобы второе хотя бы работало свободно. То есть были варианты продления его жизни на 5-7-10 лет. Ничего этого не было сделано. Регулярно собирались консилиумы, в которых каждый предлагал свое решение проблемы. В конечном счете выполняли все, но понемножку. Ни одно из решений не выполнялось радикально. Ну вы же понимаете, что понемножку нельзя сделать операцию или понемножку нельзя поехать в Швейцарию. Поэтому радикальные вещи не делались, а делалось что-то для улучшения состояния, и не более того.

Ну и прежде чем закончить медицинскую тему, скажу, что в какой-то момент, когда отцу стало совсем плохо, они нам несколько дней выкручивали руки, требуя, чтобы мы разрешили подключить его к аппарату искусственного дыхания. Мы не разрешили. В этом смысле я — убийца отца, но ведь ни один человек не давал мне гарантии, что это продлит его жизнь. Сейчас ему станет немножечко легче. Но скажите, вы гарантируете, что это подключение даст ему шанс выздороветь? Встать на ноги? Когда-нибудь отключить его от этой машины? Я не хотел сделать его безмолвным заложником, глядящим нам в глаза придатком этого аппарата, который жив только до тех пор, пока аппарат работает или пока не ослабеет сердце.

Никто нам таких гарантий не дал, хотя переживали мы сильно. Этот вопрос поставлен был перед Ларисой Алексеевной, женой отца, и передо мной. Мы решили, что мы не можем смотреть ему в глаза, согласившись на это.

Говорят, что кто-то из врачей вылетел из этой больницы после его истории.

Десятого августа, то есть через два дня после нашего разговора, ему сделали откачку из второго легкого. На этот раз сделали ее не так хорошо, как первую: задели какой-то кровеносный сосуд, началась закупорка легкого, на фоне этого началось новое воспаление, и практически он стал умирать.

Он умирал с 10-го по 28-е, то есть 18 дней. Спустя 10 дней, то есть где-то числа 20-го, меня вызвали в Москву. Я прервал съемки и поехал в Москву, где и оставался до 4-го или 5 сентября, то есть до того, как вся эта история кончилась.

Приехал в Москву, поехал в больницу, отец меня узнал, узнал как-то вполглаза, вполслова. Он был тяжелый, раздавленный и уже почти не живой.

За эти дни прошло несколько консилиумов. В частности, наконец, пригласили швейцарских врачей. Эти врачи предложили лечение рискованное, но действенное. Сильный гормональный удар, который мог вывести его из этого состояния. Наши не согласились, но не предложили ничего другого. В конечном счете гормоны применили, но в пропорции одни к пяти, против того, что предлагали швейцарцы.

Были приняты еще какие-то меры, и все по этому кремлевскому принципу: делать в одну четвертую против того, что предложил каждый из консультантов, что, естественно, снимало вопрос о выздоровлении, потому что выздороветь, если тебя лечат таким способом, невозможно. Никто не хотел на себя брать ответственность. Швейцарцы готовы были взять ответственность на себя. Их спрашивали: "Но он же может от этого умереть?" На что швейцарцы сказали: "Без этого он умрет наверняка". Тем не менее никто на это не пошел, и нам об этом ничего не сказали. Все это я знаю, что называется, постфактум, тогда мы ни на кого не жаловались.

Да, еще важная деталь. Лариса Алексеевна, его жена, с микроинфарктом лежала в другой палате этой же самой ЦКБ. Когда началась вся эта история с отцом, она встала, забыла про все свои болячки, заставила себя забыть и занималась только им. Абсолютно. И не в последнюю очередь это сыграло роль в том, что ее через полтора года не стало.

Ларисе было 50 с небольшим. Отцу было 63 года, 64 не успело исполниться. Я сегодня намного старше отца.

28-го в пять утра позвонили, что отец умер. Симоновское семейство не расположено к публичному выражению своих чувств. Чувства надо выражать сдержанно, поэтому если кто и плакал, то тайком. Не было такого, чтобы мы съехались поплакать вместе. Это я теперь, к старости, стал слезлив.

Семья эта — такая овеществленная биография, потому что один сын и три дочери, и ни один из них в одинаковых родственных отношениях друг с другом не состоит. Я был сыном второй жены отца — Евгении Самойловны Ласкиной. Моя сестра Маша, родившаяся на 11 лет позже меня, была дочерью от третьего брака — с Валентиной Васильевной Серовой. Годом позже Лариса Алексеевна, в это время жена поэта Семена Гудзенко, родила ему дочку Катю. Потом ее удочерил наш отец. Он уже не сделал той ошибки, которую он сделал в свое время с Толей Серовым, которого он не усыновил. Он удочерил Катьку, очень любил ее, и Катя до сих пор — главный хранитель отцовских заветов, и не только заветов, но и чистоты отцовских риз и сомкнутости отцовских рядов.

И наконец, в 57-м году, в феврале, родилась дочка Саня, совместная дочка Ларисы Алексеевны и Константина Михайловича. То есть мы все находились в разной системе семейных связей. Мне в те дни 40, Маше и Кате — чуть за 30, а Сашке — младшей, всего 22.

Мы съехались утром 28 августа 1979 года. Официальной публикации еще не было. Официальная публикация задержалась на целых три дня в связи с тем, что надо было обеспечить подписание некролога в правильно установленном порядке. Кого-то из высокопоставленных не было в наличии. Кто-то, по-моему Брежнев, находился не в том состоянии или не в том месте, или что-то еще. В общем, до 30 августа некролог не мог появиться, то есть его все время правили, чего-то там меняли, кого-то вычеркивали, кого-то вставляли. Кого хотят видеть из родственников, кто обязателен по иерархии ценностей от Союза писателей, где должны быть секретари, кто подписывает как секретарь, а кто как член ЦК, то есть это бесконечный чудовищный труд, который брал на себя, не знаю, Орготдел ЦК, наверное, который в то время еще был в полной силе, и соответственно это было дело, на которое мы никак не могли влиять.

Нас собрал Марк Александрович Келерман — юрист отца, числившийся его литературным секретарем — персонаж интереснейший, человек, прошедший войну, награжденный орденами и медалями, бывший организатор ВААПа, Всероссийского агентства по охране авторских прав. Главный его юрист, когда оно было еще на Лаврушинском переулке, в знаменитом писательском доме, в подвале оно размещалось. Там у отца был и счет, куда он время от времени выписывал, в том числе и мне, чеки на предъявителя. У него была чековая книжка на предъявителя, где можно было выписать не знаю сколько денег. Ты мог прийти просто с этим чеком, и тебе сразу его оплачивали.

Марка из ВААПа уволили в связи с отъездом его дочки Гали в Израиль, и отец пригласил его работать у себя — не побоялся. С дочкой я знаком, она носит сейчас фамилию Аккерман и работает журналисткой в Париже, переводчицей с русского языка.

Марк нас собрал и ознакомил с отцовым завещанием. Выяснилось, что отец не только ощущал, что помирает, но и к этому готовился. И не только мне он неоднократно повторял, что единственное, что может сделать человек уходящий для людей остающихся,— это оставить им как можно меньше вопросов.

Завещание отца было подробным, включало в себя все, вплоть до состава комиссии по литературному наследию. Все наличное имущество, естественно, оставлялось жене — квартира и дача. Деньги за литературные произведения распределялись достаточно разумно: 50 процентов — вдове и остальные 50 процентов вровень делились между четырьмя детьми.

Единственное имущество, которым он распорядился экзотически,— рабочий кабинет вместе с содержимым, после окончательной передачи архива в ЦГАЛИ, со всеми имевшимися там предметами, библиотекой и т.д. тоже передавался в ЦГАЛИ и должен был, хотя этого там не было написано, превратиться в кабинет по изучению творчества Симонова, как отдельное подразделение ЦГАЛИ.

Вход в отцову квартиру был через единственный подъезд с внешней стороны дома, все остальные расположены с внутренней стороны.

В этой квартире мы и собрались, чтобы выслушать завещание Симонова. Про распределение всяких литературных дел я сказал, про распределение всяких материальных дел я сказал. Никакой идеологии, оно было абсолютно деловым. Единственное, необычное: он просил тело сжечь и прах развеять в поле под Могилевом, на том самом поле, которое мы знали по его литературе и не знали по географии.

Буйническое поле, понятно, что под Могилевом, понятно, что надо туда ехать, но где это поле, мы не знали, знали, что это — то самое поле, на котором Симонов встретился с Кутеповым, и то самое поле, на котором в романе "Живые и мертвые" Серпилин встретился с Синцовым, то есть литературно семья Симонова была лучше образованна, чем географически.

Выяснилось, что это свое желание он не только записал в завещании, но и несколько раз повторял разным членам семьи и не только им. Это слышал от него Лазарь Ильич Лазарев, который в последние годы был главным его приближенным, как первый читатель, как первый критик, как друг, как постоянный консультант.

Так что никакого шока не было и экзотики в этом не было, мы это воспринимали как приказ, не более того, но и не менее. И я слышал это от отца, так, между прочим, примерно в таком контексте, что скучно лежать на Новодевичьем, какая-то в этом есть подчиненность. Выяснилось, что таким примерно образом он успел изложить это нескольким членам семьи, поэтому и удивления это не вызвало.

Надо было обдумать, что и как делать. Поскольку повлиять на быстрое появление некролога и его публикацию мы не могли, то надо было думать, как действовать потом... Тут возникало огромное количество технических проблем.

Видимо, отец нас приучил к тому, что в каких-то вещах он совершает поступки нестандартные, и мы это принимали как данность. Кроме того, думаю, что влияние его на нас, особенно применительно к его собственной жизни, было настолько сильным, он настолько всегда сам принимал решения, что даже тот, кому показалось это экзотичным, помалкивал.

Хотя мы сразу понимали, что это будет не так просто сделать. Но сомнений в том, что мы это сделаем, не возникло, не до того было, и даже думать, как на это посмотрят, не хотелось.

Возникли другие проблемы. Проблему организации похорон с нас как бы снимали, но с нами все-таки отчасти советовались, тем более что в завещании были сказаны две вещи по похоронам. Чтобы доступ к телу был открыт в Центральном доме литераторов, чтобы, не дай бог, в Колонный зал его не вывезли, и устроить открытые поминки, то есть накрыть стол в ЦДЛ, человек на 600, кто придет, тот придет: никого не звать и никому не отказывать.

Следующая проблема: естественно, похороны по первому разряду, будут нести на красных подушках все ордена. Где ордена? Вот ордена. А где звезда Героя Социалистического Труда? Нет звезды Героя. Надо искать, где звезда. И нет ордена Красной Звезды. С орденом Красной Звезды оказалось просто: Марк сказал: "Если не найдем, я принесу свой. Ордена же не забирают, ордена остаются у семьи, поэтому я принесу, а потом заберу. А звезду надо искать". Сутки искали и не нашли. И тогда мне было дано задание взять у кого-нибудь на поноску звезду Героя Социалистического Труда.

В качестве "бронепоезда на запасном пути" в этом участвовала моя мама — человек... ну, в общем, расскажу подробней. Моими любовью и уважением к себе отец обязан моей матери, потому что мать, какие бы у нее ни были сложные отношения с отцом, всегда считала, что у сына должен оставаться отец. И все проблемы отцовского характера в период военный и послевоенный, обстоятельств, образа жизни каким-то образом мать спускала на тормозах. Мать была буфером, который принимал на себя мое ощущение неприятия, а заодно многое мне объяснял про отца и одновременно внушал мне по отношению к отцу чувство благодарности и привязанности. Поэтому когда отец мною заинтересовался, в мои уже лет 15, то ему, в общем, достался очень податливый человеческий материал, то есть я не был в оппозиции к отцу, я не считал, что был им обижен, не считал, что был им обойден. Хотя все это в 15 лет было совсем не так просто. Но я всегда чувствовал себя сыном Симонова и без напряга сохранял эту фамилию.

В 52-м, наверное, году мы с мамой жили на Зубовском бульваре, на этом месте сейчас стоит Счетная палата. Там стоял наш двухэтажный флигель, построенный когда-то дедом. Ну не самим дедом, а он был пайщиком, и одна квартира принадлежала ему. Когда деда выслали, а он был нэпманом и высылали его трижды, то эту квартиру уплотнили. У мамы отобрали две комнаты, а одну оставили. Дом был построен из материалов, сворованных при строительстве большого соседнего дома, поэтому отделочные материалы были первоклассные, а несущие материалы были дерьмовые.

Поэтому на втором этаже, где мы жили, просела центральная балка. При этом не высыпалась ни одна паркетина, которой был покрыт пол. Но просело настолько, что в нашей комнате, а у нас была большая комната, метров 26-28, разница уровней пола была в полметра. А в другой половине квартиры была разница в 70 сантиметров, то есть к сортиру, например, в пьяном виде забраться мог не каждый.

Мы жили в этой комнате, и именно туда мать пригласила отца на разговор, когда собиралась ехать в первый раз в Воркуту. В Воркуте, в лагере, сидела моя тетка, Софья Самойловна. И это то, что я помню. Когда она вызвала отца, была ночь, и отец приехал. Это был год 52-й или даже 53-й, отец был в расцвете. Это принципиально важно. Существует известное заблуждение, что, когда Симонов был на самых высоких постах, он был в самой блестящей литературной форме. Чистая неправда! Все вранье! Чем выше был его пост, тем хуже он в это время писал. Мало того, тем больше он писал не то. Это отдельный разговор, не хочу сейчас в него углубляться.

Мать вполне допускала, что, поскольку она едет в лагерь и хотя она едет на свидание, у нее есть определенные шансы не вернуться, сразу или скоро... А не повидаться она уже больше не могла, душевно они не могли друг без друга.

Так и слышу вопрос: как это "не вернуться"? Ну как-как: советская власть, повсеместное и всесильное НКВД. Сталин — в Кремле. Она едет повидаться с сестрой. Но, между прочим, официальных свиданий-то не было. Это надо было оказаться там, найти возможность и т.д.

Короче говоря, мать вызвала отца и считала, что я сплю. И я официально спал, но все слышал. Разговор был буквально следующий: "Если вдруг я не вернусь, то прошу, Костя, чтобы вы с Валей не забирали Алешку из семьи его бабушки. То есть сын должен остаться с бабушкой и с дедом, не переезжая никуда. Здесь у него есть семья. Здесь у него есть дом". Бабушка, дедушка — это родители мамы. И отец дал ей это обещание. Мать поехала, благополучно вернулась, и весь разговор забылся, но я его помню по сию пору. Почти дословно.

Мать, в общем, относилась к отцу снисходительно. Она его ценила, считала человеком чрезвычайно талантливым, но при этом совершенно сорвавшимся с колков в этот период времени. Есть тому документальные свидетельства, письма к сестре в лагерь, когда она рассказывает, как пытается привлечь отца к проблеме освобождения своей сестры и где она пишет: ты не представляешь себе, что Костя совершенно не похож на того Костю, которого мы с тобой знали когда-то. Он абсолютно литературный чиновник со всеми вытекающими отсюда последствиями. В нем почти ничего не осталось от Кости прежнего. Вот это то, чего она мне не говорила. Вот это то, от чего она меня упасала. То есть для меня отец сохранялся. Живущий отдельно, живущий в другой семье, живущий другими интересами, не имеющий серьезного времени на то, чтобы мною заниматься, но отец.

Почему я вспомнил о матери? Мать напрягла свою подругу Мирэль Шагинян, которая попросила свою маму, Мариэтту Сергеевну, дать мне на два дня звезду Героя Социалистического Труда. И как Мирэль поняла, Мариэтта Сергеевна сказала: "Пусть зайдет". Я зашел, благо, что она жила тоже на "Аэропорте". Мирель — художница, большая приятельница моей мамы, ее партнерша по преферансу. Я пришел к старухе Шагинян, но за полчаса до момента, когда я пришел, что-то ей взбрело в голову, поэтому Мариэтта Сергеевна — она же глухая была — встретила меня взволнованным криком: "Я не могу дать вам этой медали, я должна для этого попросить разрешения у секретаря нашей партийной организации. Я сейчас буду писать это заявление".

Я сказал: "Мариэтта Сергеевна, не надо ничего писать. Ну нет, так нет, о чем вы говорите?" Когда Мирэль выяснила, как меня подвела ее мама, она была очень огорчена и обратилась к другу своей семьи — Куприянову, который "Ку" из Кукрыниксов. Он сказал: "Конечно, о чем разговор". Я приехал к старику Куприянову и без всякой расписки взял эту медаль.

Говорят, что это плохая примета, но хуже того, что произошло, ничего не могло произойти. Когда мы вернулись с похорон, сели и посмотрели друг на друга уже более спокойными, не такими возбужденными глазами, мы вдруг поняли, что орденом Красной Звезды его наградили мы, что Красной Звезды у него никогда не было. Что просто в панике нам показалось. Так что мы его похоронили с чужим орденом... Этого никто, кроме нас, не заметил, естественно, и про Куприянова тоже никто не узнал. Но саму эпопею с этими наградами стоит упомянуть.

Похороны были в Центральном доме литераторов. Вышел некролог, и 31 августа были объявлены похороны. Гражданская панихида. Вокруг гроба на подушечках лежали эти ордена, потом их выносили на красных подушках, потом их упаковывали. Потом на Донском кладбище, где его сжигали, несли те же ордена, их положили, потом его сожгли, потом... и все это время мне приходилось следить, чтобы куприяновскую звезду не национализировали.

А что до кремации, так наше атеистическое правительство не было еще так обременено православными ценностями, поэтому все прошло нормально. Единственное, в конце некролога было написано: "О дне захоронения праха на Новодевичьем кладбище будет сообщено особо". Вот так кончался некролог. Именно на Новодевичьем, тут нас никто не спрашивал, как говорится, это все определяли в ЦК.

Оставалось выполнить завещание. Важно было только не разболтать. Мы ничего не боялись, но понимали, что, если это заранее выскочит, тут могут быть неожиданности: человек умер, человек официальный. Мы же пытались сделать нечто, что совершенно эту официальность перечеркивало. Оставалось узнать, где находится Буйническое поле, и не проболтаться. В Москве единственным человеком, который знал, был Евгений Захарович Воробьев, ездивший с отцом по Белоруссии, воевавший в Белоруссии, но человек, к которому не было стопроцентного доверия. Не могу объяснить, почему. Ничего дурного про него сказать не могу и не хочу. Но он в нашей афере участия не принимал. Поэтому было решено по дороге заехать в Кричев, к директору тамошнего музея, с которым отец был знаком.

Мы приняли официальную версию, что семья хочет поехать по местам отцовской молодости, по местам отцовской войны, доехать от Москвы до Могилева, заказав в Могилеве гостиницу.

Поехали мы на двух машинах 3 сентября. Положили урну в какую-то коробку, поставили в багажник и поехали. Но даже фронтовой водитель отца Ларисы, генерала армии Жадова, не знал, что у него в багажнике лежит.

Мы позвонили в Могилев в горком партии и попросили заказать нам гостиницу, несколько номеров, потому что семья хочет... ну, вы уже слышали официальную версию... Кстати, в те времена получить номер в гостинице можно было лучше всего через горком. И попросили найти военкома города Могилева, мы не знали еще его фамилии. Мы могли бы его взять в качестве гида, чтобы проехать по местам отцовской войны.

Доехали мы до Кричева. Нас действительно ждал директор тамошнего музея, который был очень рад, что он чем-то может быть полезен. Он не знал, где это поле, но знал, что военкома фамилия Тихонов и как его найти в Могилеве. Когда мы приехали из Кричева в Могилев, было часов семь вечера. Солнце стояло высоко первые дни сентября, еще было не темно. Поехали. Нашли Тихонова. Тихонов сел в свою "Волгу", и мы поехали на поле. Сегодня это практически окраина Могилева. Тогда от троллейбусного круга мы ехали километра полтора.

Поле, через которое была проложена дорога к нефтебазе, оно было этой дорогой разделено примерно по тому месту, где раньше проходила линия обороны кутеповского полка. Вот это все нам объяснил Тихонов. Показал, где стояла будка Хорышева — командира одной из рот кутеповского полка. Показал, где, примерно, стояли описанные Симоновым 39 подбитых немецких танков и бронемашин, которые снимал Трошкин.

Мы остановились, открыли багажник, достали урну. Урну отдали мне, и все пошли за мной. Я шел по стерне, по дальнюю от Могилева сторону той дороги, которая вела к нефтебазе, горстями вынимал из урны прах и развеивал его. Железной дороги не видно, потому что она за посадками. И с той стороны из-за посадок подымался красный в полнеба закат. Солнца уже не было. Он был такой красный, будто на ту сторону неба вывесили тысячи знамен. Дождь, который шел целый день, вырубился разом, как только мы вышли на поле.

Мы, естественно, не наблюдали, кто что делает, а занимались тем, чем собирались заниматься. Я прямо рукой механически залезал в эту урну, и, заткнув куда-то все эмоции, сеял пепел отца. Состояние было трезвое и полуобморочное одновременно. Шел по стерне. Там какие-то сельскохозяйственные работы прошли. Как выяснилось, поле в это время принадлежало сельскохозяйственной школе, которая находилась по соседству.

Когда удрал Тихонов, когда он съездил позвонить, я этого не знаю. Никто тогда ни его исчезновения, ни его нового появления не заметил. С этого момента секрет Полишинеля перестал быть секретом. Началось кручение других колес. Из горкома Могилева позвонили в ЦК Белоруссии. В белорусском ЦК всполошились, позвонили, видимо, Зимянину, поскольку он был главный по идеологии и был бывший белорусский секретарь со всеми вытекающими оттуда последствиями.

Это мы узнаем позднее. Я иду по стерне вдоль дороги, развеиваю прах. Девчонки идут за мной, как ассистенты при знамени. Прах такой бело-серый, мягкий. Действительно прах. Его довольно много, хватило, наверное, метров на 150. Дальше его уносил ветер. Он в этот день дул в сторону шоссе. А тем временем кто-то накрыл двумя скатерками радиаторы машин, разлили водку в приготовленные рюмки, выпили по сто грамм и поехали в Могилев, в гостиницу, где нам были заказаны номера.

Никто ничего специально не скрывал, потому что с того момента, как мы выехали, мы поняли, что нас уже не остановят. Это было бы уже глупо. Но, во всяком случае, до Кричева мы старались вообще ничего никому не говорить. Мы понимали, что могут остановить. И вот тут никакие его завещания нас охранить не могли. Могли быть проблемы.

За то время, что мы рассыпали прах и остограммливались, они сообщились с ЦК и сообщились с Москвой. Им сказали: "Принять, а мы пока будем думать". Надо отдать им должное, что у многих из них это все сопровождалось искренней печалью по умершему Симонову. Думаю, что тут еще примешалось чувство патриотизма, люди приехали из Москвы только для того, чтобы прах над нашей могилевской землей развеять.

Когда мы приехали, в гостинице находилось человек восемь партийных деятелей из Могилева, которые уже принимали эту историю с рассыпанием праха как нечто не выходящее из ряда вон, странное, но сделанное. Ну приехали родственники, развеяли прах. Что теперь делать? Мы были совершенно измочаленные, поужинали, разбрелись по номерам. На следующий день съездили еще раз на это поле и уехали домой. К тому времени, как мы добрались до Москвы, был звонок: Ларису Алексеевну и меня приглашали в ЦК к Зимянину с тем, чтобы обсудить, "как забыть о последствиях нашего поступка". Это мы уже придумали такую формулировку.

И на следующий день мы с Ларисой пошли в ЦК. Да, мы еще собрали семейный совет, что просить. Договорились. Собственно, мы и были приглашены, чтобы обсудить вопрос, как увековечить память знаменитого советского писателя. Вопрос о развеивании праха не поднимался Зимяниным вообще. Он только спросил: "Это было завещание Константина Михайловича?" Мы сказали: "Да". Он не спросил: "Почему вы никому ничего не сказали?" Задавать этот вопрос было бы бессмысленно, потому что надо было вступать в объяснения, мы бы объяснили, почему. Он бы нас как бы должен был не понять. Было очень разумно это сделано, очень мягко.

Просили о нескольких вещах. Добавить два тома к собранию сочинений. К тому времени вышел только первый том — стихи, самим отцом сложенный. Должно было выйти еще девять, но мы заранее поставили вопрос об 11-м и 12-м томе, потому что ни статьи, ни письма в 10 томов не умещались. Поставлен был вопрос о мемориальной доске, еще не ставился вопрос, где, на кабинете или на подъезде, это было позже. Формирование комиссии по литературному наследству — тут проблем не было, потому что состав комиссии был перечислен отцом. Плюс пароход, плюс улица в Могилеве и улица в Москве.

Все предложения были приняты. Одна деталь. Тогда еще не возникла идея поставить на Буйническом поле камень. Я не помню, как она возникла. Со мной ее не обсуждали. Лариса решила ставить камень. Идею эту реализовали очень быстро. Я думаю, что из желания приезжать не просто в пустоту поля, а к чему-то конкретному привязать память. Здесь, на этом поле уже стояла мемориальная стела романовской дивизии: "Здесь стояла насмерть дивизия под командованием генерала Романова, которая остановила на несколько суток двигавшиеся немецкие полчища". Черная, достаточно грубая стела. Потом появился симоновский камень у дороги, не там, где развеян прах, ближе к городу. Одно от другого на расстоянии метров 200. Зато как бы единый ансамбль. Это не требовало железной географической привязки, потому что частицы праха оттуда сюда могли занестись ветром, так что он на месте...

Камень помогли вывезти из Карелии военные. Лариса сама туда ездила, камень она выбирала, на военном тягаче его привезли. Потом молодой архитектор Паша Андреев его там поставил. На камне выбито факсимиле "Константин Симонов" — это с фронта, а с тыла поставлена такая не доска, а медная табличка, на которой написано: "Всю жизнь он помнил это поле боя и здесь завещал развеять свой прах".

Но это я забежал вперед. Никаких сообщений ни о нашей поездке, ни о том, что прах развеян, нигде ни под каким видом не появлялось. Мы этого не скрывали, говорили, но никаких официальных сообщений об этом не было.

Спустя восемь месяцев примерно появился камень. Как только появился камень, туда поехал Василий Песков, который сделал знаменитую фотографию: камень, поле, осень, лошадь, там, где-то по фону ходит, и написал большую статью, которая в течение еще полугода не могла пробиться в печать. Спустя примерно год с чем-то она появилась в печати, и только тогда узнали, что на самом деле произошло.

Конечно, у Ларисы Алексеевны были какие-то переговоры с ЦК, потому что надо было согласовать возможность установки камня. Это все было без меня. Мне сейчас кажется, что это прошло без всякого напряжения, они охотно пошли на то, чтобы установить этот камень. И не случайно камень сейчас входит в число главных меморий, связанных с Великой Отечественной войной в Могилеве. Они там часовню построили, пушки, танки установили. Слава богу, на заметном расстоянии от камня. Но это было уже в другую эпоху, а тогда в 79-80-е поражало полное забвение этого факта. Вы поступили, как вы считаете нужным, мы поступаем, как мы считаем нужным. Все. И на много лет возникла ситуация, когда к нам обращаются: "Где на Новодевичьем кладбище могила Симонова? Ну хоть что-то там похоронено? Что-то там есть?"

Последнее из стихотворений в составленном им первом томе собрания сочинений звучит:

Все было страшно и не страшно,

Казалось бы, не там, так тут.

Неужто, наконец, так важно,

Где три аршина нам дадут?

На том ли знаменито тесном,

Где клином тот и этот свет,

Где требуются, как известно,

Звонки и письма в Моссовет.

Родным и близким так некстати

Тот бой за смертью по пятам.

На слезы время им оставьте,

Скажите им: "Не тут, так там".

Что помогло отцу этим, последним посмертным усилием уйти от официоза? Вот этот свойственный ему дар нестандартного решения и внушенный членам семьи дар верности этому решению. Все.