Хит без сезонов

Анна Толстова о выставке Льва Бакста в Русском музее

В Русском музее открылась выставка к 150-летию Льва Бакста (1866-1924) — первая в России большая выставка главного художника дягилевских сезонов, которую с оговорками можно назвать ретроспективной и которая могла бы быть еще больше. К сожалению, Бакст эмигрантского периода по-прежнему остается для нас неизвестным художником.

Невероятно, но факт. Это первое подобие ретроспективы Бакста в России. И это всего лишь третья персональная выставка Бакста в России. В 1966 году — к столетию со дня рождения — устроили скромную экспозицию работ для театра в ленинградском Театральном музее, тогда и не смевшем мечтать о коллекции Лобановых-Ростовских, теперешней музея гордости и балетных эскизов Бакста кладези. В 2013 году в московской галерее "Наши художники" показывали купленное в США собрание поздних бакстовских гуашей — эскизов рисунков для тканей. Всего лишь третья выставка Бакста в России. Бакста! Которого при жизни выставляли в Париже, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке, Стокгольме — и продолжают выставлять до сих пор. Который в XX веке был первым художником из России, прославившимся на Западе — раньше Кандинского, Шагала, Лисицкого, Малевича. Который принес Дягилеву и "Русским сезонам" чуть ли не половину успеха. Которого костюмы вывели в звезды Иду Рубинштейн. Которого портреты — сертификаты любви и признания — оставили Модильяни, Пикассо и Кокто, и это не считая Серова, Малявина, Кустодиева и даже Стравинского.

Словом, ретроспективу в Русском можно было бы назвать событием эпохальным, если бы ряд наиболее важных театральных работ художника не уехал из Петербурга в Минск, прямо из-под носа музея с самым значительным собранием бакстовских вещей доэмиграционного периода. Дело в том, что 2016-й — не только год Босха, но и, согласно резолюции ЮНЕСКО, год Бакста. Однако основные торжества, согласно упомянутой резолюции, проходят в Белоруссии, а не в России — российским музеям пришлось по-братски поделиться. Просто пока мы гордились Леоном Бакстом как петербургским парижанином и российским космополитом, Белоруссия подала заявку в ЮНЕСКО на празднование юбилея, напомнив, что вообще-то Лев Самойлович Розенберг — белорусский еврей.

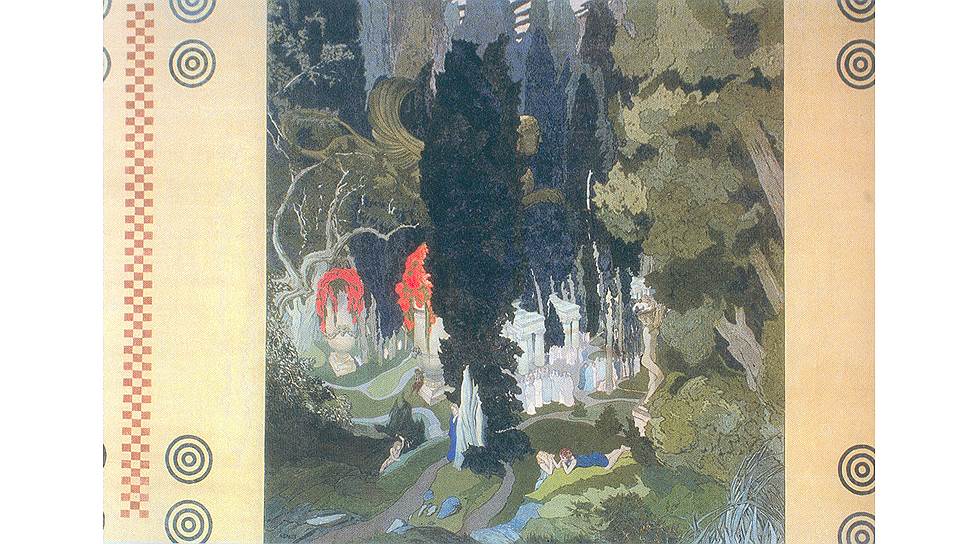

"Античное видение", 1906 год

С одной стороны, может показаться несправедливым, что главная выставка года Бакста идет в Белоруссии. Ну хорошо, родился в Гродно. Но ведь рос и мужал в Петербурге! В петербургской гимназии отучился, в петербургской академии отмучился, с мирискусниками будущими сблизился лет за десять до появления "Мира искусства", самого что ни на есть петербургского феномена в истории отечественного искусства, был и одним из учредителей объединения, и оформителем журнала, и даже книжную марку "Мира искусства" именно он нарисовал. Был среди мирискусников (если не среди всех художников Серебряного века) самым последовательным пропагандистом античности и подлинного, антиакадемического классицизма: тут и балеты в Эрмитажном и Мариинском театрах, и "Аполлон", и школа Званцевой. Школа Званцевой, где он учил проникаться духом классики не только Шагала, о чем все помнят, но и Тырсу, эталон ленинградской графики, а потом, уходя из учителей, рекомендовал вместо себя молодого скандалиста Петрова-Водкина, развернувшегося на преподавательском поприще, и выходит, что ленинградская классицизирующая петров-водкинская школа отчасти обязана своим рождением мудрости Бакста. Есть ли более петербургский художник, нежели этот гродненский уроженец?

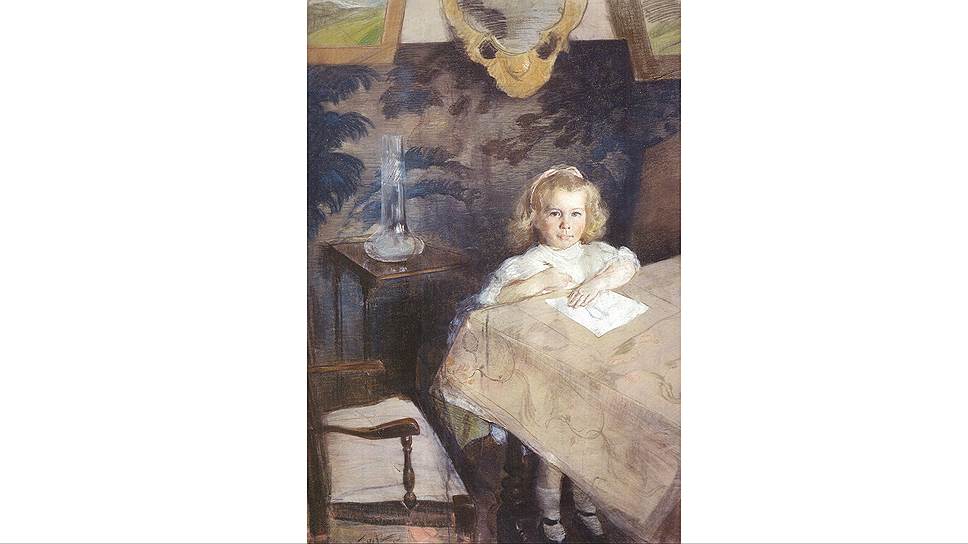

Правда, Петербург время от времени грубо напоминал Баксту, что он — белорусский еврей. Например, когда Бакст на большую серебряную медаль в академии представил такое "Оплакивание Христа", где все персонажи имели физиономии отнюдь не брюлловские, а как у жителей черты оседлости — исключительно ради исторической достоверности. Грандиозный скандал, экстренное заседание академического совета, вызов на ковер, этнографически правдивый холст перечеркнут крест-накрест — он поспешил уйти из вольнослушателей. Или, например, когда Бакст развелся с дочерью Третьякова (ее импрессионистический портрет привезли на выставку из Третьяковки), ради брака с коей ранее принимал лютеранство, и вернулся к вере отцов. Его, вновь ставшего иудеем, тут же лишили вида на жительство в столице — он предпочел Париж черте оседлости. Были и прочие истории с антисемитским душком. Так что, с другой стороны, может, это и справедливо, что главная выставка года Бакста идет в Белоруссии.

Тем более что Национальный художественный музей в Минске действительно расстарался: хотя вещей юбиляра в белорусских музеях и частных коллекциях мало, на выставку удалось заполучить лучшие балетные эскизы и костюмы из петербургского Музея театрального и музыкального искусства, к тому же Бакст вставлен в великолепную "раму эпохи" из работ современников и единомышленников — от Серова и Врубеля до Чюрлениса и Кокто, гениального хроникера дягилевской антрепризы. Выставку повезут в Вильнюс и Ригу, а закончит она свое турне в Гродно — на родине виновника торжества. Тогда как Русскому музею не удалось отыскать и заполучить работы Бакста из европейских и американских собраний: того, что он делал после окончательного отъезда из Петербурга в Париж и что, собственно, вызвало эту безумную парижскую, лондонскую и нью-йоркскую бакстоманию, мы не увидим. А как хотелось увидать "живьем" его портрет Иды Рубинштейн из Музея Метрополитен — в рассуждении того же Серова! Не говоря уже о балетных эскизах из Метрополитен, MoMA, Помпиду, парижского Музея декоративного искусства, Виктории и Альберта, музеев Страсбурга, Хартфорда, Балтимора, Кембриджа, Оксфорда. Впрочем, упрекать Русский музей не в чем: денег на производство серьезных выставок нашим музеям давно не выделяют, Россия сегодня — в состоянии музейной войны с США, да и у Министерства культуры свои приоритеты — оно тратит все силы и средства на пропаганду "романтического сталинизма". В общем, и на том спасибо, что выписали множество вещей из Третьяковки, Бахрушинского музея, Псковского и Новгородского музеев-заповедников, что привезли из "Наших художников" американские рисунки для тканей и что пошили костюмы по бакстовским эскизам.

Вначале мы видим художника, про каких обычно говорят — ничто не предвещало. И в академии не лучший ученик, и в "Мире искусства" не первый гений. Великолепный портретист — пошел бы только по этой части, был бы у Серова, ближайшего его друга, еще один повод для огорчений. Сносный пейзажист. Хороший книжный график, бердслеянско-сомовского толка, хороший афишист, но не Лотрек. Конечно, столь скандализировавший петербургскую публику "Ужин" с фрейдистской ехидной, поедающей апельсины, может считаться одной из эмблем русского ар-нуво. И конечно, прекрасен автопортрет в виде "Вазы", словно бы предвосхищающий де Кирико и Магритта. Но обе его махины 1900-х — и "Встреча адмирала Авелана в Париже", заказанная великим князем Алексеем Александровичем для военно-дипломатических нужд, и "Древний ужас", писавшийся для себя как мирискуснический манифест и вызвавший к жизни целый философический трактат Вячеслава Иванова,— не производят того впечатления, какое должны бы были производить: Бакст тоже был одержим тогда идеей большой картины. Если только не узнать в толпе на площади Республики, встречающей адмирала, разбушевавшийся фокинско-нижинский кордебалет, а в гибнущем древнем мире за спиной коры с синей птицей в руке — роскошный занавес или задник.

"Ужин", 1902 год

Фото: ГРМ

Затем мы видим художника — мировую знаменитость в самом конце пути: эскизы тканей, сделанные для одного нью-йоркского промышленника перед самой смертью, в 1923-1924 годах,— это Бакст после всего. После фурора, произведенного в Париже и Лондоне, после того как за ним гонялись пионеры высокой моды Пуаре и Ворт, выпрашивая наброски к туалетам, после того как он — всего-навсего театральный декоратор — сделался фигурой, равной Д'Аннунцио, Кокто, Стравинскому, Пикассо. После того как совсем, кажется, спятивший Бунин просил его замолвить словечко перед Роменом Ролланом, чтобы ему дали Нобелевскую премию. Это удивительно красивые рисунки — ар-деко avant la lettre, квинтэссенция дягилевских сезонов, винегрета эпох и стилей, где индейские божки скачут на индийских слонах мимо луковичных куполов в хохломе и гжели.

Между этими частями выставки напрашивается большой театрально-балетный раздел. Он вынесен в самый конец экспозиции: там немного ранних эскизов для Мариинки и Александринки, три эскиза к дягилевским спектаклям, бесподобный портрет Дягилева с няней и колоссальный "Элизиум" — занавес для Драматического театра Комиссаржевской. Можно представить себе, что за этим занавесом скрывается от зрителей Бакст "Русских сезонов" — "Клеопатры", "Шехеразады", "Жар-птицы", "Видения Розы", "Нарцисса", "Синего бога", "Послеполуденного отдыха фавна", "Дафниса и Хлои", "Бабочки", "Легенды об Иосифе", "Спящей красавицы". Тот, которому под конец стали подражать и Бенуа, и Рерих, и Судейкин. Который сделал костюм, ранее считавшийся чем-то вторичным на фоне задника, кулис и занавеса, главным элементом театральной декорации. Который увидел балетную сцену как живую и подвижную абстракцию под стать музыке, где кружатся и мелькают, словно в футуристическом калейдоскопе, яркие костюмные пятна. Которому недостаточно было одних тканей, и он рисовал прямо на обнаженных ногах, руках и плечах танцовщиков. Которого эскизы костюмов — с всегда живыми и танцующими, как на греческих вазах, фигурами — превращаются в совершенно самостоятельный и самоценный жанр "Leon Bakst". Которого за буйство цвета попрекали варварской азиатчиной, иногда вполне недвусмысленно намекая на его "восточное" происхождение, а он был поклонником Венеции и только что открытого минойского Крита. За этим комиссаржевским занавесом — тот Бакст, что все никак не вернется в нашу черту оседлости.

"Лев Бакст. 1866-1924". Санкт-Петербург, Русский музей, корпус Бенуа, до мая 2016 года