В ГМИИ имени Пушкина одновременно показывают "Олимпию" Эдуарда Мане из Музея Орсэ и искусство Центральной Африки из Музея на набережной Бранли. Трудно представить себе более удачное случайное сочетание.

Случай, бог изобретатель, соединил в московском музее две парижские выставки в один превосходный кураторский проект. Они совпали во времени ненароком, но удачно — и экспонаты, и музеи. "Олимпия" Мане покинула Францию второй раз в жизни — первый выезд был три года назад, когда во Дворце дожей проходила выставка "Мане. Возвращение в Венецию", ведь вдохновленная "Венерой Урбинской" Тициана "Олимпия" считается одним из самых "венецианских" произведений художника. "Река Конго", напротив, выставка передвижная, сделанная на экспорт и уже прогастролировавшая в Сингапуре, Шанхае, Сеуле и Мехико. "Олимпию" поместили в старом здании ГМИИ — поближе к классическому искусству, старым мастерам и слепкам, поскольку скандалист и разрушитель устоев Мане был при этом самым внимательным учеником и последователем классиков. И на всякий случай, чтобы не ожили духи старинных блюстителей нравственности, из-за которых в Салоне 1865 года к картине приходилось приставлять охрану, выдали в качестве телохранителей нескольких хрестоматийных обнаженных из собственной коллекции: слепок с праксителевой Афродиты Книдской, "Форнарину" Джулио Романо и "Жену короля" Поля Гогена. Конголезскую скульптуру отправили в галерею XIX-XX веков — к авангарду и модернистам, к Пикассо и Матиссу, ко всем тем, кому она открыла глаза на новые формы в искусстве. И приставили почетный караул из благодарных фовистов и кубистов.

К Мане куда больше, чем к реальному герою эссе его закадычного друга Бодлера "Художник современной жизни", подходит это чеканное определение. Современной тогда и, как ни странно, сейчас. Вообще, кажется, что идеальную выставку о "нашем современнике" Мане можно было бы сделать в фейсбучно-инстаграмном формате. И правда, что он "постит" в своих законченно-незаконченных картинах-этюдах? В основном богему и прогрессивных политиков — как не прихвастнуть знакомством с каким-нибудь Золя или Клемансо. Ах да, он же еще с министром культуры — тем, что потом выйдет сухим из воды Панамского скандала,— друг детства. И, разумеется, вся лента в снимках домашних. Часто в садах, за городом, на лодочной прогулке — на даче. Еще пикники, вечеринки, рестораны, бары — насыщенная жизнь креативного класса. Отдельный жанр — что у нас на завтрак: устрицы, угри, спаржа. Букеты и девушки-цветы. Жизнь удалась. Но временами в нее вторгается политика: расстрел императора Максимилиана, баррикады, расстрел коммунаров. И надо определиться с гражданской позицией. А после опять — спаржа, устрицы, букеты, девушки. Одно слово — хипстер. Конечно, хипстер пускает пыль в глаза и жизнь не то чтобы удалась. И личная — с такими тайными семейными драмами, что не хватило бы фантазии у автора эпопеи о Ругонах и Маккарах. И денег вечно нет, и по большому счету нет успеха, и надо довольствоваться признанием в узком (зато каком: Бодлер, Золя, Уистлер, Дега) кругу, и орден Почетного легиона по блату, когда друг детства стал министром культуры, и здоровье ни к черту. Так что букеты и спаржа — следствие чудовищного ревматизма и атаксии, когда он только и мог, что писать акварелью, но все же, героически преодолевая недуг, создал свою последнюю великую картину современной жизни — "Бар в "Фоли-Бержер"".

Мане в этой своей пресловутой современности словно бы завис между прошлым и будущим, и интерпретаторы тащат его то в одну, то в другую сторону. Есть Мане, устремленный вперед: открыватель художников чистой и авангардной формы — Веласкеса, Вермеера, Гойи, предшественник импрессионизма и, шире, предтеча всего современного искусства. Есть Мане, обращенный назад: открыватель забытых старых мастеров — Веласкеса, Вермеера, Джорджоне, наследник венецианских колористов и испанских караваджистов, завершитель великой эпохи классического искусства. Мане, устремленного в будущее, больше, но правы и те и другие. И два шедевра одновременно злополучного и удачного для Мане 1863 года — "Завтрак на траве", освистанный в Салоне отверженных в 1863-м, и "Олимпия", оплеванная позднее, в Салоне 1865-го,— подтверждают правоту обеих партий. Отсылая к благородным венецианским прообразам, "Сельскому концерту" Джорджоне — Тициана и "Венере Урбинской" Тициана, они в то же время предстают совершенно очищенными от мифологических подтекстов, не столько конкретными сценами из современной жизни, сколько констатациями тотального наступления этой современности, лишенной классической гармонии, но не лишенной обаяния. Современности с ее собственной новой мифологией, так поэтично описанной Беньямином в "Париже, столице XIX века".

Колониализм — оборотная сторона блистающего мира любителей абсента и курильщиков опия — предстает в "Олимпии" с такой же откровенностью и естественностью, что и сама героиня

"Олимпия" при всей своей откровенности и обнаженности полна загадок и недомолвок, начиная с названия и заканчивая сюжетом, относительно толкования которых сегодня установился некий консенсус во славу социальной истории. Дескать, самим именем, взятым у героини "Дамы с камелиями" Дюма-сына, все сказано, как будет сказано потом еще более прямолинейно в "Нана", одноименной вышедшему чуть позднее роману Золя. И уж тем более все сказано гримом и костюмом, то есть бархоткой на шее, орхидеей в волосах и шлепающей по пятке пантуфлей, костюмом отнюдь не Евы и не Венеры, а современной служительницы культа последней. И смятой постелью, и особенно — взглядом, без застенчивости и стыда, прямо в глаза зрителю. И вот уже не остается ни малейшего сомнения в принадлежности "Олимпии" миру тех, кого эвфемистично зовут дамами полусвета, чтобы не оскорблять словом "проституция" всю сложную картину внебрачных отношений между полами — куртизанки, содержанки, кокотки, актрисы, натурщицы, экономки, гувернантки, цыганки — в годы заката Второй империи и рассвета Третьей республики. Но мы действительно утратили способность различать нюансы в этой картине, и нам уж не понять, что так разгневало Мане, стоически выдержавшего все улюлюканье критики, в одном из первых — а их потом будут десятки — ремейков его картины, в "Современной Олимпии" Сезанна, живописующего пошлейшую бордельную сцену. Возможно, у него было четкое представление о социальной пропасти, какая отделяла модель "Олимпии", его любимую натурщицу Викторину Меран, богемную женщину свободных нравов и взглядов на жизнь, рыжеволосую музу батиньольской группы, впоследствии сделавшуюся профессиональной художницей, но не вышедшую из тени тех, кому позировала, почти как другая рыжеволосая муза эпохи, Элизабет Сиддал, от той, что так грубо изобразил Сезанн.

Однако феминистская критика — без всяких нюансов — вполне однозначно интерпретирует и "Олимпию", и "Бар в "Фоли-Бержер"" как манифесты маскулинного, сексистского, объективирующего взгляда на соблазнительных носительниц черных бархоток, имеющих право смотреть, но не имеющих права видеть и обладать. И задается вопросом, могла ли Берта Моризо, модель и невестка Мане, написать нечто подобное — не в смысле таланта, а в смысле самой возможности, не попирая всех приличий, увидеть тот же бар в "Фоли-Бержер" в таком свете и с такой точки зрения. Что же до постколониальной критики — ее адепты не менее однозначно интерпретируют фигуру чернокожей служанки с букетом у ног белой госпожи, где даже одетость одной и нагота другой оборачиваются клеймами социального неравенства. Такой фигуры не найти ни в одном из предполагаемых иконографических источников "Олимпии" в старом искусстве, а к ним, помимо Тициана, относят "Спящую Венеру" Джорджоне и "Маху обнаженную" Гойи. Но, начиная с маньеризма, фигура чернокожей служанки является тут и там, чтобы оттенить белую кожу очередной обнаженной Вирсавии и заодно выступить аллегорией той части света, которой Божественным Провидением как будто бы уготовано подчиняться, а не повелевать. И именно в этом амплуа она является в современной Мане ориенталистской живописи, например в "Одалиске" Леона Бенувиля, которую тот, несомненно, видел. Так что колониализм — оборотная сторона блистающего мира пассажей, фланеров, любителей абсента и курильщиков опия — предстает в "Олимпии" с такой же откровенностью, обнаженностью и естественностью, что и сама героиня, сыгранная Викториной Меран.

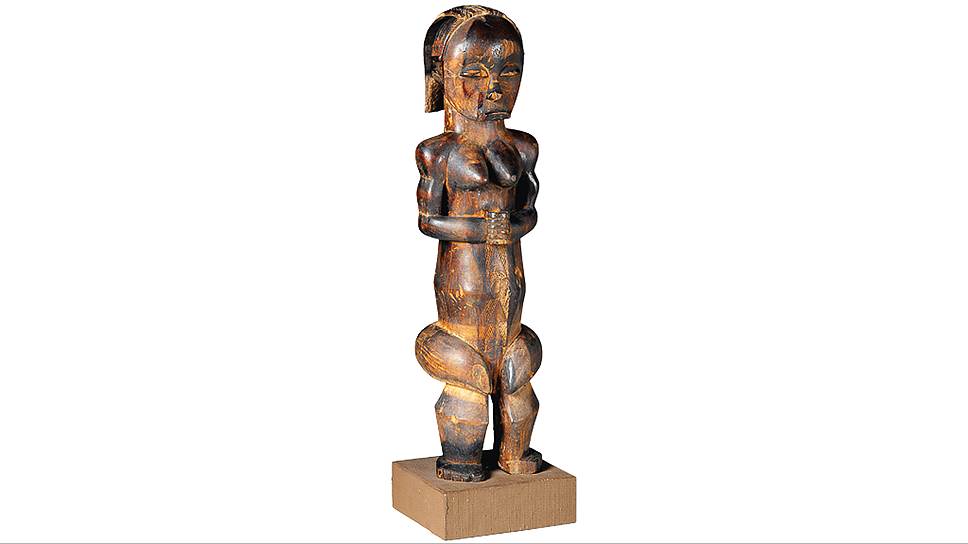

Однако за новыми музеями, где сегодня представлено искусство коренных народов Африки, Океании и обеих Америк, стоит осмысление глубокой противоестественности такого положения вещей. И все они — миланский Музей культур (MUDEC), лионский Конфлюанс и, конечно же, парижский Музей на набережной Бранли как пионер и образец в этой области — пытаются всеми способами исправить неловкость, а точнее — колониальный пережиток, лежащий в основе западного понимания искусства. Когда искусство Запада отправляется в художественную галерею, а искусство остального, "примитивного" мира — в музеи этнографии или декоративно-прикладных ремесел. Первыми осознали несправедливость наследники Мане — авангардисты, бросившиеся изучать композицию, цвет и форму в музеи народоведения. Из этих университетов выходят "Авиньонские девицы" Пикассо, где проституция и колониализм опять же сплавляются в неразрывное целое. Об этих университетах с большой признательностью напишет один из создателей петербургского "Союза молодежи" Волдемар Матвейс: "Новое поколение художников благодарит Африку за то, что она помогла им выбраться из европейского застоя и тупика". Впереди авангардистов от застоя и тупика бежал — причем не в этнографический музей, а в экзистенциально-антропологическую экспедицию,— Гоген. Правда, к его побегу в полинезийские парадизы приверженцы постколониальной теории относятся с подозрением — как к рецидиву идеи о "благородном дикаре". Но тем не менее недавняя выставка в MUDECе показывает, что господина Гогена не стоит путать ни с главным героем "Долгих сумерек путника" Абеля Поссе, ни уж тем более с "господами ташкентцами", и что в свой таитянский рай он явился не культурным конкистадором, не цивилизатором, не искателем приключений, а искателем правды, готовым переродиться в аборигена, что у него практически получилось. Словом, гогеновскую "Жену короля", выставленную подле "Олимпии" Мане в развитие темы, надо рассматривать как указатель на конголезскую выставку в соседнем корпусе. Где показывают не иконографические прототипы великих мастеров искусства XX века, а просто другое искусство.

"Река Конго. Искусство Центральной Африки из собрания Музея Бранли, Париж". ГМИИ имени Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, с 17 мая до 4 сентября

"Олимпия" Эдуарда Мане из собрания Музея д'Орсэ, Париж. ГМИИ имени Пушкина, Главное здание, до 17 июля.