Побочные художественные явления

Советско-германский культурный обмен между августом 1939-го и июнем 1941-го

23 августа 1939 года в Москве был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова—Риббентропа). Помимо общеизвестных политических последствий пакт имел в обеих странах весьма примечательные последствия культурные

К моменту подписания пакта гитлеровская Германия и СССР для остального мира и для собственных народов выглядели заклятыми врагами. Образ и масштаб этого противостояния были предъявлены миру двумя годами ранее: на Всемирной выставке в Париже посетителей встречали две выставленные одна против другой махины — советский и немецкий павильоны. Жюри выставки, не искушая судьбу, благоразумно присудило золотую медаль и Борису Иофану, и Альберту Шпееру — создателям обоих павильонов.

Казалось, о преодолении вражды, в том числе идеологической, речи быть не могло — слишком радикальной была несовместимость "Пролетарии, всех стран соединяйтесь!" и "Deutschland uber alles". Поэтому документы начавшихся в 1939 году переговоров в архивах немецкого МИДа больше напоминают отчет о шпионской спецоперации, чем о дипломатическом процессе. Переговоры держали в таком секрете, что о пролете самолета с Риббентропом 23 августа не информировали даже ПВО — есть свидетельства того, что в районе Великих Лук по летящей машине был сделан залп из зенитного орудия. Не достигший, впрочем, цели — Риббентропу на роду было написано дожить до виселицы в Нюрнберге.

На выставочной территории строительные площадки советского и немецкого павильонов были расположены прямо друг против друга — продуманная шпилька французской администрации выставки. По чистому случаю, заблудившись, я попал в помещение, где увидел сохраняющийся в тайне проект советского павильона. С высокого цоколя прямо на немецкий павильон триумфально надвигалась десятиметровая скульптурная группа. Я быстро сделал новый набросок нашего павильона в виде массивнейшего куба, расчлененного на тяжелые прямоугольные колонны, о которые, казалось, должен был разбиться вражеский порыв, а с карниза моей башни на русскую пару сверху вниз взирал орел со свастикой в когтях. За это сооружение я получил золотую медаль, мой советский коллега — тоже.

Наш павильон и павильон фашистской Германии стояли друг против друга в самом центре выставки. Возникала неловкость от того, что наша группа Рабочий и колхозница" вихрем летела прямо на фашистов. Но повернуть скульптуру было невозможно, так как она шла в направлении здания.

Немцы долго выжидали, желая узнать высоту нашего павильона вместе со скульптурной группой. Когда они это установили, тогда над своим павильоном соорудили башню метров на десять выше нашей. Наверху посадили орла. Но для такой высоты орел был мал и выглядел довольно жалко.

Главный смысл пакта был, разумеется, вне идеологии и тем более культуры, но сам факт соглашения требовал от обеих сторон известных жестов вежливости — как минимум, прекращения пропагандистской войны. И обе стороны не только подчеркнуто обещают невмешательство в дела друг друга, но и делают заявления об открывающемся культурном сотрудничестве. Но после шести лет открытой информационной войны выполнить это обещание можно уже только за счет вмешательства в свои собственные внутренние дела. Как не обидеть политического партнера, которого в последние годы старались обидеть как можно сильнее? Что делать с образом врага — в кино, в газетах, в книгах?

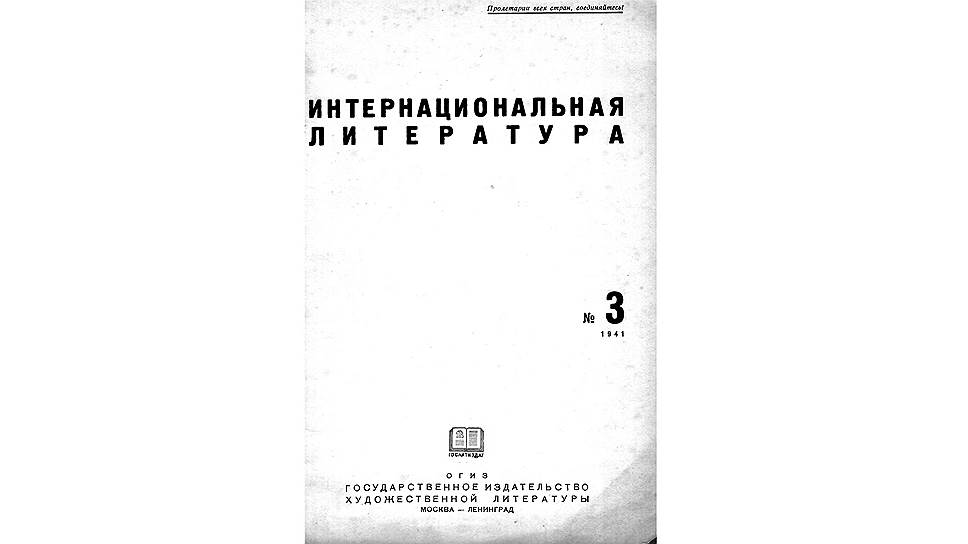

СССР начал укрепление новой дружбы с того, что умел делать лучше всего,— с запретов. Началось стремительное истребление основ пропаганды вчерашнего дня: из всех сфер культурной и общественной жизни изгоняли публичные упоминания и проявления антифашизма. Ошеломление от полного и внезапного обрыва антифашистского дискурса было, по свидетельствам современников, важнейшим впечатлением тех дней. Главным образом этот обрыв демонстрировали СМИ. Те, кого газеты и радиопередачи еще вчера называли "фашистами", становились "членами Национал-социалистической рабочей партии", упоминания о Коминтерне уходили с первых полос, персональная критика нацистских политиков прекратилась полностью. Главным источником информации о Германии в СССР были газеты, журналы — и книги. Но состав их поступлений менялся.

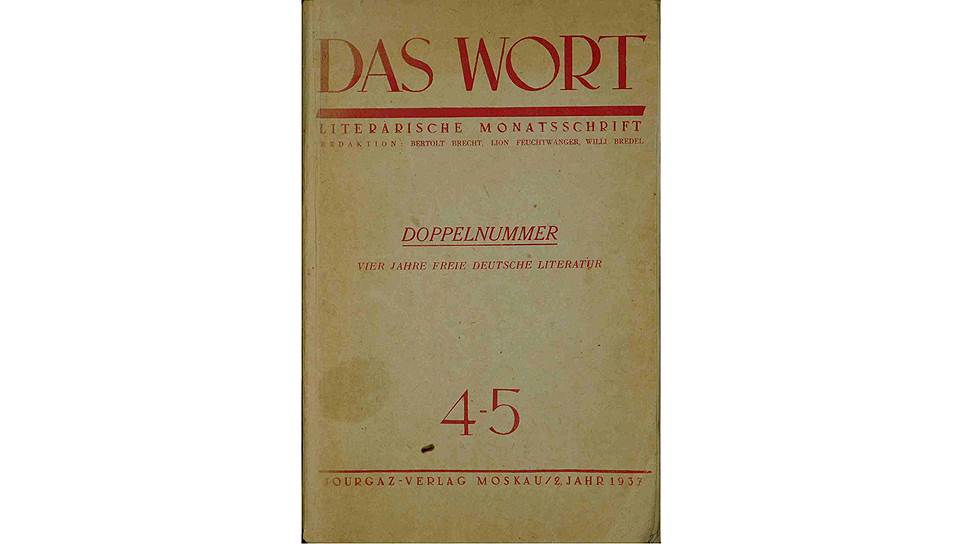

Было несколько сотен людей, для которых новая советская политика означала катастрофическое усугубление двусмысленности их положения. Речь идет о немецких эмигрантах в Москве.

Эмиграция из Германии началась сразу же после превращения Гитлера в рейхсканцлера в 1933 году. К 1939 году страну покинули все, у кого была такая возможность. Так как антифашизм прочно ассоциировался с Советским Союзом, то большая часть эмигрантов по крайней мере думала о возможности переезда в СССР (в том числе и самые неожиданные люди, не совместимые ни с коммунистической идеологией, ни с эстетикой соцреализма, например Арнольд Шенберг). Бертольт Брехт покинул Германию сразу же после поджога Рейхстага, вынужденно сменил восемь европейских стран, пока не оказался в СССР. Правда, Брехт — человек коммунистических воззрений, но и великой предусмотрительности, проехав через всю советскую страну, все же сел во Владивостоке на последний пароход, уходивший в США.

Так или иначе в 1939 году в Москве жила довольно большая группа немецких писателей, бежавших от Гитлера. После 23 августа их вполне почетный до сих пор статус эмигранта-антифашиста внезапно оказался фактически свидетельством неблагонадежности.

Важнейшее из искусств также должно было срочно реагировать на меняющиеся обстоятельства — ведь кинообразы были едва ли не самыми сильными инструментами идеологической пропаганды. Проблема была в том, что каким бы оперативным ни было кинопроизводство, новые фильмы не могли появиться по мановению руки. Зато могли исчезнуть уже имеющиеся.

"Разгром..." появляется сначала в "Правде" и сразу вслед за этим — отдельной брошюрой тиражом 24 000 экземпляров. К лету 1939 года у Байдукова уже готов сценарий одноименного научно-фантастического фильма. После подписания пакта сценарий сначала спешно переименовывают в "Разгром вражеской эскадры". Так как планируется постановка с большим количеством спецэффектов, то снимать должен легендарный киносказочник Александр Птушко. Но постепенно не только название, но и весь сюжет начинают казаться киноначальству слишком рискованным. В 1940-м "Разгром вражеской эскадры" снят с производства "из-за низкого качества материала и устаревшего сценария". Летом 1941-го руководство "Мосфильма" спешно поручает Птушко возобновить работу над картиной и выпустить ее не позднее 1 сентября 1941 года — но съемки так и не завершатся.

В связи с <...> важными изменениями международной обстановки некоторые старые формулы явно устарели и теперь неприменимы. Известно, например, что за последние несколько месяцев такие понятия, как "агрессия", "агрессор" получили новое конкретное содержание, приобрели новый смысл. <...>Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны.

Общей темой для идеологических ведомств двух стран после сентября 1939-го стала тема польская. Вернее, антипольская. Борьба украинских крестьян против панов и шляхтичей после присоединения Западной Украины стала важна не только для официальной советской прессы, но и для театра и кинематографа.

Немецкий вариант послепактовой дружбы выглядел гораздо более сдержанно и, можно даже сказать, однообразно. Здесь "невмешательство" практиковали в проверенной форме — отгораживаясь от всего советского и по возможности от всего современного. Немецкие издатели купили было права на переводы "Тихого Дона" и рассказов Горького — но цензура Третьего рейха запретила их публикацию. Когда речь зашла о новых советских фильмах для немецкого проката, современность исключили сразу. После долгих переговоров были выбраны два исторических сюжета.

Зато Германии прекрасно подошла русская оперная и драматургическая классика. Во-первых, она начисто лишена налета большевизма. А во-вторых, пришлась очень кстати: к началу 30-х множество немецких авторов оказались расово неполноценны, политически неугодны и эстетически неприемлемы. Программные дыры заткнули дореволюционными русскими. Еще до пакта этот путь был опробован в немецких оперных театрах: Бородин, Чайковский, Мусоргский и Римский-Корсаков помогают немецким меломанам пережить расставание с Дворжаком, Сметаной, Бартоком, Шимановским, ну и, разумеется, со Шрекером, Вайлем, Кшенеком, Шенбергом, Бергом.

А вот аналогичный всплеск интереса к русской классике в драматическом театре происходит именно после пакта. Количество эмигрировавших из рейха талантливых драматургов и режиссеров все растет, неугодных переводных авторов тоже становится все больше, а Шиллер и Шекспир вдвоем не могут удержать все драматические театры. Примерно на полтора предвоенных года приходится настоящий вал премьер.

В мюнхенском Каммершпиле поставили "Медведя" Чехова. В театре на Жандарменмаркт в Берлине "Лес" Островского шел с замечательной Еленой Полевицкой в роли Гурмыжской и в постановке одного из самых мрачных деятелей нацистского театра Лотара Мютеля. В Дойчес театре в Берлине вышли "Три сестры". В городском театре Мюнстера — "Поздняя любовь" и "Гроза" Островского. Не успели сыграть премьеру "Горя от ума" в городском театре Вупперталя и "Трех сестер" в Мюнхене. В июне все русские и советские пьесы были сняты из репертуара — соответствующее распоряжение издал рейхсдраматург, то есть генеральный уполномоченный по театрам в Министерстве пропаганды. "Трех сестер", кстати, ставил Отто Фалькенберг — один из лучших немецких постановщиков Шекспира и Стриндберга, первый режиссер, ставивший в свое время Брехта. Все это не помешало ему сделать блистательную карьеру при Гитлере — не только классикой, но и, к примеру, антисемитскими постановками.

Так с 1914 года по 1939 совершил наш народ трудный путь из-за политической ошибки царя: четверть века неописуемых терзаний всего народа за эту ошибку царя воевать против Германии! И вот почему я предсказываю: союз с Германией вопреки всякой идеологии сделается очень прочным, длительным и переделает весь мир.

Из всей обоймы этого малопродуктивного соперничества под лозунгами невмешательства стоит выделить одно название, которым Москва совершенно определенно была обязана пакту. Это был, безусловно, спущенный сверху госзаказ, но амбициозность задачи и уровень таланта всех главных участников превратили госзаказ в большое художественное событие.

Сергей Эйзенштейн получает предложение поставить "Валькирию" Вагнера в Большом театре. Выбор "Кольца" для постановки логично обусловлен отсутствием в тетралогии христианской мистики, но выбор названия сам по себе довольно странный. Есть разные объяснения, одно из которых, может быть, самое абсурдное, но совсем не маловероятное: в музыкальной литературе с ранних советских времен бытует рассказ о том, что В.И. Ленин как-то услышал исполнение "Полета валькирий" и был под сильным впечатлением от этой музыки. В спектакле участвуют лучшие певцы Большого театра: Маргарита Бутенина исполняет партию Брунгильды, Наталья Шпиллер партию Зиглинды, Елизавета Антонова — партию Фрики, Никандр Ханаев — партию Зигмунда, Марк Рейзен — Вотана.

Для постановки Эйзенштейн проводит огромное культурно-историческое исследование — его интересует германская архаика и вообще архаика как таковая. Он помещает вагнеровских Нибелунгов в прамифологический, языческий контекст. У спектакля сложнейшее сценографическое решение с огромной световой и цветовой партитурой, рельефными конструкциями и специально изготовленными статуями-идолами. Сохранившиеся фотографии и эскизы демонстрируют сцену, оформленную под очень сильным воздействием ар-деко.

Спектакль, задуманный как жест дружбы и сотрудничества, вызывает раздражение присутствовавших на премьере немецких дипломатов. Поскольку в нацистской Германии Нибелунгов стилизуют под новых богов, идеальных арийцев, то экспрессивная архаика Эйзенштейна в их глазах становится искажением, осквернением Вагнера.

В общей сложности эйзенштейновскую "Валькирию" играют на сцене Большого шесть раз.

Фото: mariinsky.ru

Последнее событие в коротком календаре советско-германского культурного обмена 1939-1941 годов даже не успело стать событием, зато осталось символом. Вслед за Большим театром Вагнера поспешил поставить Кировский — выбрав того же самого "Лоэнгрина". Второй премьерный спектакль прошел 21 июня 1941 года. Все, что осталось от этой постановки,— июньская афиша Кировского театра, на которой от руки зачеркнут "Лоэнгрин" 24 и 27 июня. Сверху от руки же написано: "Иван Сусанин". Культурный обмен закончился.

Эта история с "Валькирией" настолько позорна, что о ней стоит поговорить. Договор Молотова-Риббентропа был в силе. Мы, как предполагалось, любили фашистов. Это была любовь поздняя и, следовательно, очень страстная, подобно тому, как вдова средних лет любит своего пышущего здоровьем молодого соседа.

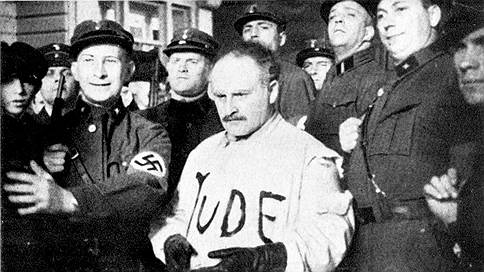

Со всех важных постов снимали евреев, чтобы они не раздражали немецких глаз. Литвинова, например, сняли с поста наркома иностранных дел. Но это были, если можно так выразиться, отрицательные действия, а требовались и позитивные шаги. Ладно, сдали Гитлеру несколько сотен немецких антифашистов и немецких евреев, которые просили политического убежища в Советском Союзе. Но это было слишком скромно, по большому счету ничто, никакой рекламы или фанфар. Всего-навсего польза делу. А требовались фанфары и страстная кавказская любовь. Высокие чувства, "Красивого чаю, Красивых конфет", как сказал поэт. Тут-то и вспомнили о Вагнере.

За помощь в подготовке материала автор благодарит Илью Кухаренко, Владимира Колязина и Артема Деменка