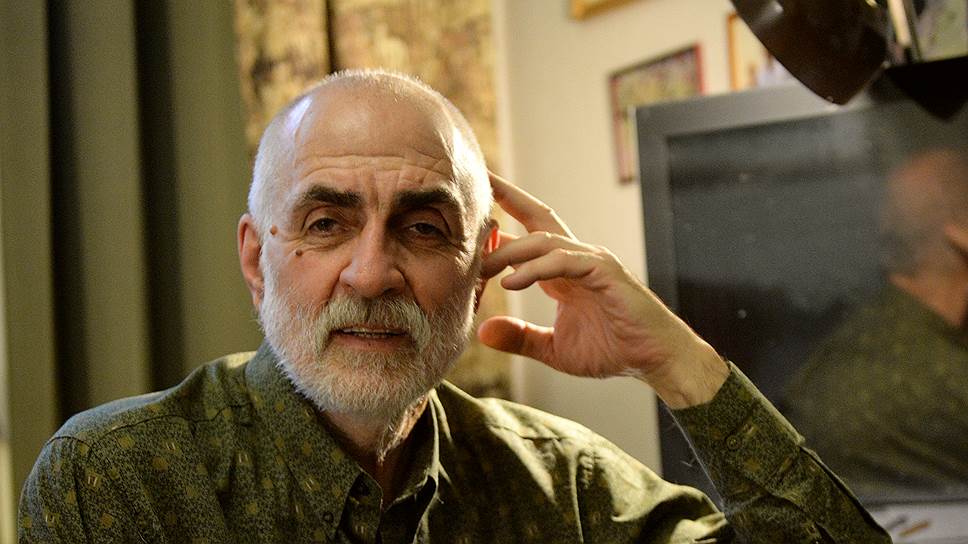

Наш постоянный автор Сергей Каледин подводит итоги литературного года

Кто сказал, что литература кончилась? Вот здесь она, живет и дышит

Фото: DIOMEDIA

Утром 19 августа 1991 года, насмотревшись маленьких лебедей, я вышел на лестничную клетку, чтоб услышать живой голос.

Сосед Вовчик Коренберг, маленький, голый, в одних плавках, набитый мышцами, с "отказными" беспредельными татуировками на мощных плечах, хмуро чистил штиблеты. Обдал меня нехорошим взором.

— Сбледну-ул?.. Говорил: валить надо!.. А ты: "Не до ордена, блин, была бы родина..." Патриоти-изьм... Я тоже на малолетке Маяковского читал в клубе, даже грамоту получил. А толку? — И резко скинул обороты: — Сергуня, хуже коммунистов только черти... А где я вчера так обтрухался?

Вовчик возил фрукты-овощи и с работы возвращался нехорошим. А вчера перестарался: доехал, но из кабины выпал в лужу — я видел в окно. Хотел поведать Вовчику историю его болезни, но язык после лебедей не работал.

Из приоткрытой двери выглянула его последняя "клава", некрасивая, но полная и на голову выше Вовчика, в крупных бигудях. В этом году у Вовчика был урожай на "клав".

— Скройся! — рявкнул Вовчик.

На шум вышла моя жена.

— ОльгА, валить надо! — снова зашумел Вовчик.— Все уж давно слиняли на трех ладьях.

— А ты их вплавь решил догонять?

— ОльгА, будь друг — наведи пробор. Волоса с бодуна дыбаком стоят.

Я предложил ему и себе успокоительного, но Вовчик отверг.

— С утра не захмеляюсь — с утра мне в руль.

Но через три дня жизнь и для Вовчика, и для страны изменилась. И понеслось!

Вовчик продал квартиру и свалил в Америку, оставив "клаве" мебель во главе с "Хельгой", сервиз "Мадонну" и волнистого возлюбленного попугая Лимона, которого таможня отказалась пустить за океан. За прощальным столом Вовчик, усадив попугая на тупие ножа, поил его изо рта. Лимон совал перламутровый клювик в его золотые зубы и ворчливо курлыкал. Вовчик гладил его татуированными пальцами "ВОВА", почти не касаясь, чтобы не повредить плюшевые перышки. Глаза его намокли.

На Брайтоне его ждал сын и жена Софа, которую он пару лет назад выдернул из Бутырки. Софу, товароведа в индийском магазине "Ганга" (или Ганг?), сдал директор. А Вовчик научил ее пригрозить руководству из-за решетки: скамеечка, мол, судебная, хоть и короткая, но она, Софа, подвинется и — места всем хватит... Софу выпустили, наложив полугодовую епитимью — мыть полы в милицейской поликлинике. Софа подала заяву в американское посольство, припомнив покойного папу-торгаша, который при Сталине сидел за воровство, и, как жертва антисемитизма, без особых хлопот улетела в Нью-Йорк.

Я был у него в Америке. С Софой он расстался, скопировал московскую жизнь: извоз, "Хельга", "Мадонна", попугай и "клава" из Кишинева — полная, усатая, не первой свежести еврейка — "блондинка" со сладким запахом немодных духов — такой безейный торт. Америкой Вовчик был недоволен за бездуховность.

А Москва ликовала!.. И я раскатал губешники: новая жизнь! Теперь страна прочтет "Архипелаг" — и жизнь переменится! А если еще и Святое Писание...

За считаные годы издали всю "запретку", что была в закромах, но куда надо жизнь не менялась. С годами читательский интерес стал падать. И сообразно запросу пошла проза — вялая, претенциозная, пустая. Некуда глаз воткнуть. Двадцать лет пролетели и сейчас, кроме нон-фикшен, читать нечего. А душенька-то балованная, кроме голимой правды художественного вранья алкает.

И сейчас, по осени, сижу на даче, печалуюсь: беленькая кошечка Белка, подруга моя незабвенная, в черной тюбетейке, пропала. Ушла месяц назад и не вернулась. С Белкой мы жили — не разлей вода. С ней нас двое и потому даже черной бесконечной зимой в пустом нашем садовом товариществе — не страшно. Она помогла мне похудеть, наставляя: "Что ты жрешь как потерпевший! Бери пример с меня: делай шесть подходов к мисочке — кушай понемножку". Умная очень. Не зря кипу еврейскую носила, не снимая. Весной сделаю Белке фальш-могилку под яблоней и буду там слезу ронять.

И решил я для отвлечения написать байку про разудалую жизнь в Бескудникове, по-народному, Паскудникове, в советскую пору. В центре, разумеется, Вовчик Коренберг, сбоку — Софа.

Вовчик, человек жесткий, тюремной выделки, меня с женой жаловал. Олю — больше. Мне его расположение доставалось рикошетом. Но перепадало и по-крупному. Например. После публикации "Кладбища" мне стали грозить экс-коллеги. Я оробел. Вовчик перехватил разговор, отобрал у меня трубку: "Я — Вова Коренберг. Подваливай. Встречу. Я сказал — ты услышал. Понял меня? Я — Ко-рен-берг". Звонки прекратились. Или еще. Я купил в Берлине поношенный "мерс" и попросил Вовчика встретить меня на границе в Бресте. Он примчался. И вовремя: на белоснежное авто уже нацелились нехорошие ребята. Вовчик по-быстрому перетер со старшИм, сел за руль, усмехнулся: "Да-а... Измельчал зек — одна шелуха осталась... Я бы на их месте тачурочку у тебя изъял".

"Клавы" были от него в восторге: он их щедро смешил и угощал. Ладно — "клавы", он меня-то делал без напруги.

Звонок в дверь. Коренберг в "рабочей" одежде, в смысле, голый, в плавках. В руках две авоськи с "хрусталем" — пустыми бутылками.

— Сергуня, по-быстрому в магазин. "Клава" — под парами, а на базе голяк.

— Денег нет.

— Е-есть, Сергуня, есть,— устало поморщился он, взглянув на часы.— Тратим время, Сергуня.

— Не дам. Последние.

— Да-ашь, Сергуня, да-ашь. "Клава" стынет, а ты муму е...шь. Давай по-быстрому, а то мне — одеваться... Засучай рукава, надевай чоботы и вперед. Пока магазин не закрылся.— И нетерпеливо постучал пальцем по циферблату.

И тут за плечами Вовчика материализовалась новая "клава". На этот раз низенькая, жирная, капризный ротик скомкан курьей жопкой. В красном возбуждающем пеньюаре, который Вовчик держал для секса.

— Во-ова, мне ску-учно...

— Цыпонька моя... Это ОльгА, Сергуня.

— Сладкой воды-ы хочу,— промяукала "цыпонька".— Дайте сладкой воды.

— Чего?.. — опешила Оля.— Нет у нас сладкой воды.

— Тогда варенье распустите.

— И варенья нет.

Вовчик развернул "клаву" и толканул в попу: ступай.

— Давай, Сергуня, по-быстрому. И сладкой воды возьми.

Операцию "хрусталь" я любил. В нашем магазине бутылки на обмен не брали. Я пробил тропу к директору и ходил за вином через него:

— Шолом, Исаак Маркович! Кол исроэл хаверьем. Все евреи братья. По тому же вопросу, Исаак Маркович...

...Стоп. Надо камин раскочегарить для пущего вдохновения, а потом Софу передом в рассказе пустить, ибо разыскал ее тетрадь с "Бутырскими подробностями", которыми она хотела осчастливить Америку в благодарность за гостеприимство. Но получилась Софа в подробностях чересчур ангелицей, произведением своим осталась недовольна и отдала подробности мне.

Софа по выходу из узилища отдыхала. Проводив Вовчика на работу, досыпала, в первом часу пополудни нечесаная, в тапочках с заломленными задниками, объявлялась у нас — пить кофе. Потом тяжело вздыхала: "Пора". И шла в обход: собирать сплетни по дому. В нашей "Вороньей слободке" — ЖСК "Экватор" жили разные люди: от замминистра до Катюши Масловой. Софа и у того, и у той была в авторитете. Как-то после кофе, после "Пора, пошла дробить Маслову" мы с Олей увязались за ней. Катя Маслова была старой беззубой рецидивисткой на покое. Квартиру населяли страшные опасные тетки, с потолка на проводе свешивалась тусклая, не забранная в чехол лампа. Софа представила нас. Катя почтительно поцеловала Олю в плечо, чем напугала ее до смерти. О таком я только читал. В дальнейшем ее сожитель по прозвищу Бычок забил ее насмерть. Тут Лев Николаевич со своей Катюшей отдыхает.

Газеты для разжиги кончились, и я потянулся за "Знаменем", лениво мазнул взглядом вырванную страницу: "Квартира", повесть...

"В один из дней октября в атаку на советские позиции в юго-восточной части Сталинграда были брошены соединения 3-го пехотного полка 20-й румынской дивизии из состава 4-й армии генерала Константинеску. Накануне румынам обещали, что их задействуют только для несения охраны в тылу, и, обманутые, впервые оказавшиеся в уличном бою, они были посланы немецким командованием на убой..."

Так это про войну!

Центральный — недоучившийся румын-скрипач в кургузой шинели, сирота. Не еврей, но Иосиф. Уж не прекрасный ли? В конце мое предположение подтвердится: Прекрасный. Библейского толка. Герой.

Отбился от своих, попал в разрушенном доме в уцелевшую квартиру, отдохнул — поспал — покушал и хотел назад, но рухнуло перекрытие — завалило вход — конец румыну. Но это будет потом. А пока — 50 страниц — он выбирается из западни...

...Забыл я и про Вовчика, и про Софу. Не до них. Откуда мальчишка (автору В. Ставецкому 30 лет) все знает?.. Допотопную провинциальную Румынию, войну, сталинградскую бойню? Дотошно пишет, даже избыточно. А не оторвешься. И повел меня Ставецкий по сталинградской довоенной "Квартире", заботливо "протирая" на ходу ретромелочи. А чтоб бытовуха не приелась, ныряет спиной назад — в благодатную патриархальную жизнь, где "тетя Стефания разливала по тарелкам густую, огнедышащую чорбу... ставила на стол горячие плэчинты с брынзой и зеленью... выкладывала на блюдо дымящиеся фаршированные потроха, а дядя Михай ритуально звонил в свой серебряный колокольчик...".

...Не выбрался скрипач из мышеловки. Но сотворил великое дело — подготовился к достойной смерти.

"...Все части оркестра замерли в ожидании. Иосиф был готов. За окном вставало спелое, как дыня, прекрасное, как фонарь в саду дяди Михая, солнце Сталинграда".

Вот те на! Давно такого не читал. А про румын на войне — вообще никогда. Жалко, не могу похвастаться "Квартирой" воякам, кого знал, кого любил, кто помогал мне с публикацией "Стройбата": Василю Быкову, Виктору Петровичу Астафьеву, Кондратьеву. И, конечно, Виктору Некрасову, с которым не был знаком. Вот бы он — "сталинградец" — порадовался.

Простите — Вовчик Коренберг и Софа. Отодвигаю вас. Виноват. Нарушил правило: во время работы чужого не читать.

Но остановиться уже не мог: и набрел на стихи Тимура Кибирова, с хохмой, очаровательные. А почему, собственно, у меня его сборника нет, как так? Бегу в "Фаланстер". А там отлуп: "Стихов Кибирова нет. Есть проза. Роман". Да не нужна мне его проза! Своя-то надоела!.. Ну если только недорого.

Роман оказался игрушечный, махонький. "Лада, или Радость. Хроника верной и счастливой любви".

Нищая деревня. За героиню — бабка, типа солженицынской Матрены. Еще местный забулдыга-острослов, несколько второстепенных, а между ними шавка приблудная крутится. С простым деревенским именем Лада. Все знакомо, читано-перечитано, но... Вот тут-то чудеса и начинаются!

И пошел из меня лютый смех на весь околоток. До кашля, корчей... Примчалась жена:

— Что с тобой?!.

А картина уже противоположная: от жалостливых чувств слеза потекла.

Лада была, как все дворняжки,— никакая, обыкновенная. И тут Кибиров пригнал в нищую деревню осатаневших от голода волков, которые, не найдя лучшего, кинулись на "Матрену"... И маленькая, бздиловатая Лада, не раздумывая, бросилась спасать хозяйку. Бабку спасла, а саму порвали в клочья...

Тут окончательно замутилось мое зрение. Ну как же так!.. Ну не должен, не может Кибиров так запросто "загубить" несчастную псинку.

А он, оказывается, и не собирался с Ладой прощаться.

Ладу отремонтировал фельдшер по скорой, отнюдь не ветеринар, еврей, комический. Ай да Кибиров! Садись, пять!

И оказывается, "...Александра Егоровна (Матрена.— С.К.) с Ладой... будут жить долго и счастливо. И вообще не умрут. Никогда. Потому что... какое нам-то, в сущности, дело, что все обращается в прах, и над сколькими еще безднами предстоит нам с тобою бродить и верить, коченеть и петь?".

Двадцать лет пролетели и сейчас, кроме нон-фикшен, читать нечего. А душенька-то балованная, кроме голимой правды художественного вранья алкает

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Закрыл обложку, задумался: а в чем же фишка этой вещи? И дошло: да ведь она — страх сказать! — божественного происхождения. С чем же она, эта крохотуля, сопоставима, почему что-то упорно напоминает? И стрельнуло: "Платеро и я" — автобиографическая повесть Хуана Рамона Хименеса. Там тоже деревня, только — испанская. Дело было сто лет назад. Хименес потерял отца, закручинился, купил с горя ослика, сел и поехал — коротать печаль. В результате — маленькая повесть для читателя любого возраста — от ясельного до пенсионного. Про маленького тихого ослика Платеро (серебристый). Про его незамысловатую, как и у Лады, жизнь. Но, интересное дело, слава этой "детской" прозы перекрыла испаноязычную славу Хименеса — поэта, став — мировой и, в конце концов, обратившись в Нобелевскую премию.

Как же залупалась наша власть при вынужденном издании "Платеро" на русском языке! Поперек горла ей встал лопоухий серебристый герой. Откуда знаю? Моя свояченица вела в начале 80-х в "Детгизе" "Платеро", и у меня на слуху были сложности прохождения безгрешного осляти сквозь препоны. Придирались и к "назарейской бородке" героя, и к его возрасту: чего это он на осле разъезжает — в ТРИДЦАТЬ ТРИ года?.. Но издАли. Куда денешься — нобелевский. И "назарейскую бородку" Анька отстояла — не сбрила.

Поэту Тимуру Кибирову Нобелевскую за "Ладу" пока не дали, но и Хименес ее получил только через сорок лет. Подождет Кибиров. Но стоять им отныне — "Платеро" и "Ладе" — у меня на одной книжной полке — рядышком.

Зачитался я. А ну-ка последнее "Знамя" возьмем... Алексей Слаповский. "Неизвестность. Старый дневник".

И — полный атас! Деревенский парень, ровесник прошлого века, почти неграмотный, безукоризненно немотным стилем фиксирует жизнь. Свою. А на поверку — страны. Дописался до тридцать седьмого года — дневник обрывается...

Дал читать жене. Она: "Не могу больше двух страниц в день — плачу. Это же все про наших... Про маму..." В резонанс попал "Старый дневник": у жены советская власть под корень всю родню извела — и финскую, и польскую.

Когда-то я был в Париже у Владимира Максимова, редактора "Континента". Максимов к тому времени не пил, но меня угощал. И, раздухарившись, решил я позвонить... Солженицыну. Максимов дал телефон. Была у меня заветная думка-мечта: попросить Александра Исаевича прочесть тюремный роман моего друга Наума Нима — сидельца, который только что вышел в "Континенте". Подошла Наталья Дмитриевна. Я представился. Но до дела не дошло. Откуда телефон? Я вопросительно взглянул на Максимова, тот кивнул. Максимов дал. Больше не звоните. Конец связи. Но это — дело прошлое. А сейчас я все-таки позвоню Солженицыну и скажу: "Александр Исаевич, Алексей Слаповский, похоже, написал художественный комментарий к вашему "Архипелагу". Прочтите, пожалуйста".

А вам, дорогие товарищи писатели — Ставецкий, Кибиров и Слаповский — советую на глаза Вовчику Коренбергу не попадаться — мочканет ничтоже сумняшеся. Из-за вас я рассказ о нем притормозил. А Вовчик из Америки уже и фотку свою для "Огонька" прислал с "безейным тортом" в придачу. Нехорошо получилось.