Цареубийство как новая политическая доктрина

Почему из религиозного террора возникли современные конституции

1610 Франсуа Равальяк

Возымел волю исполнить свое намерение и убить Короля ибо Король собирался двинуться войною на Папу и перенести Святой престол в Париж

Школьный учитель из Ангулема Франсуа Равальяк, приблизительно 32-х лет, после двух недель допросов и пыток был четвертован на Гревской площади.

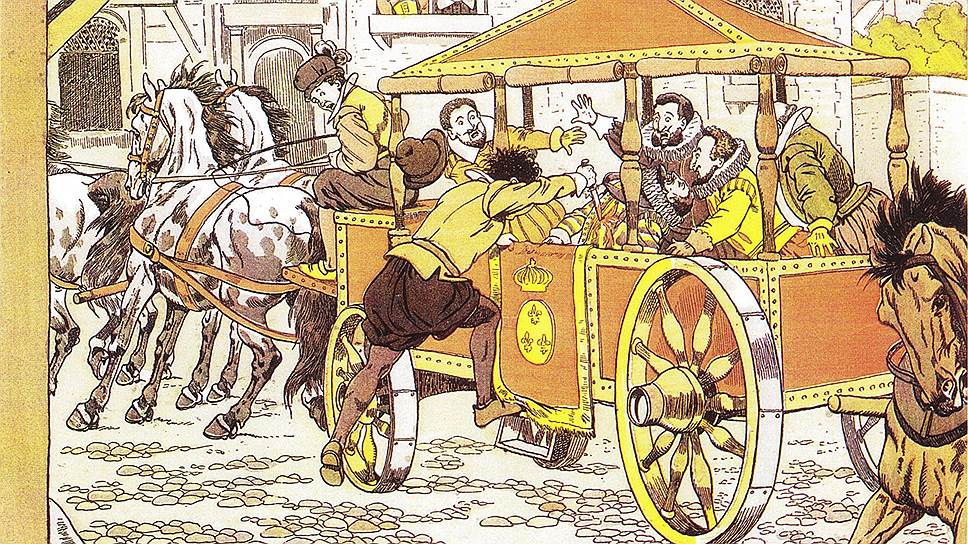

Короля предупреждали: два десятка покушений — не шутки, надо бы осторожнее. Королю предлагали ездить если не в глухой колымаге с маленькими окошками, так хотя бы в новоизобретенной карете с толстенными венецианскими стеклами: покойно, светло, все видно. Но король знай отмахивался. В тот майский день он выехал из Лувра в легкой повозке, почти совсем открытой — верх на четырех столбиках да занавеси.

По дороге в Арсенал застряли на улице Фероннери, там столкнулись телеги. Свита спешилась и начала расталкивать зевак; король отдернул занавеску, выглянул. В этот момент некто высокий и огненно-рыжий («как Иуда», с омерзением добавляли потом рассказчики) подбежал к повозке, вскочил на спицу колеса и ударил короля кухонным ножом. Как бывает, на несколько секунд все оцепенели от неожиданности. Король успел успокоительно прохрипеть “c’est rien”, «это ничего», но за первым неловким ударом последовал второй. Через считаные минуты Генрих IV, король Франции и Наварры, испустил дух.

Убийцу звали Франсуа Равальяк. Мрачно-торжественные протоколы допросов, потянувшихся за событием 14 мая 1610 года, свидетельствуют, что следователи пытались разглядеть за поступком Равальяка заговор. Но тот, несмотря на пытки, повторял, что это было его единоличное деяние, что так он, как ему представлялось, исполнял Божью волю, что иначе бы король пошел войной на папу, а гугеноты вырезали бы католиков. С тем он в нечеловеческих муках (правосудие проявило изрядную изобретательность) и умер на Гревской площади.

Это было уже второе за четверть века убийство французского короля: последнего Валуа, Генриха III, в 1589 году зарезал юный доминиканец по имени Жак Клеман. Как и тогда, общество незамедлительно стало судить и рядить о том, кому цареубийство было выгодно. Никаких прямых свидетельств того, что за Равальяком (судя по его рассказам об апокалиптических видениях, фанатиком, едва психически сохранным) стояли некие кукловоды, не обнаружено до сих пор. И тем не менее до сих пор выдвигаются версии о том, что это был католический комплот против мирволившего по старой памяти протестантам «доброго короля Анри». И что не обошлось тут без иезуитов, которые, уж конечно, записные любители темных дел.

Общество Иисуса, когда облыжно, а когда и с основаниями, столько раз подозревали в злоумышлениях против правителей, что и не сосчитать. Кажется, последний раз это было — в порядке уже слегка экзотического предположения — после смерти Абрахама Линкольна. Но в первые полтора столетия после Реформации, когда религиозное противостояние доводило взаимную ненависть между как вероисповеданиями, так и целыми государствами до кровавого амока, подозрений было куда больше. Даже и в научной литературе можно встретить уверенную констатацию: иезуиты не стеснялись, открыто провозглашали, что монарха — пусть формально законного, но зловерного — можно и должно умертвить. Раз уж так часто смена религии в государстве упиралась в личный выбор правителя, то нет монарха — нет проблемы. Тут даже есть на что сослаться. Действительно, испанский иезуит Хуан де Мариана в своем трактате “De rege et regis institutione” («О короле и установлении королевской власти», 1599) писал черным по белому: в качестве крайней меры подданный имеет право убить правителя. И репутация у де Марианы была соответствующая: после убийства Генриха IV его сочинения запрещали в самых разнообразных инстанциях, включая официальный Рим с его «Индексом запрещенных книг», и жгли их на площадях. Чтобы тираноборцам было неповадно.

Стоит ли представлять де Мариану главным идеологом политического террора, зловещим пауком, плетущим в чаду инквизиционных костров сети католического джихада? Нет, не стоит. По всей видимости, это был божий одуванчик, кабинетный схоласт, изучавший в келейной тиши историю и моральную природу общественных явлений (денежное обращение, например) — с небезынтересными поныне результатами и совсем без рабского почтения к политике родного ордена. Книга «О короле…» вообще-то написана для наставления не террористов вроде Равальяка. Они, конечно, знали ее тезисы хотя бы понаслышке, не могли не знать, слишком много было шума. Но де Мариана адресовал свой трактат королю Филиппу III — ну, как очередное «зерцало доброго правителя». Это во-первых.

Во-вторых, утонченную и фундированную теорию цареубийства можно найти не только у тогдашних католиков. Еще прежде де Марианы тему и на ученый, и на публицистический лад развивали протестанты — например, Теодор Беза, библеист и проповедник, питомец Жана Кальвина, свидетель и пламенный участник религиозных войн во Франции в их начале. Или Филипп Дюплесси-Морне, публицист, дипломат, богослов. Идеи сопротивлявшихся королевской власти французских гугенотов, прозванных «монархомахами» («монархоборцами»), еще долго будоражили радикальные протестантские круги; в сущности, что известное по «Трем мушкетерам» убийство всесильного временщика герцога Бэкингема, что смерть на плахе Карла I — отзвуки их памфлетов.

Данте пришлось сделать вмерзшего в адский лед Сатану трехглавым, чтобы обречь на муки в его челюстях не только Иуду, но и еще двух грешников. И, как известно, это не звероподобные итальянские тираны, не Аттила, не Магомет, а убийцы Юлия Цезаря — Брут и Кассий. И средневековая, и раннеренессансная теория общественных отношений чаще всего исходила из того, что правитель, уж какой есть,— воплощение закона, олицетворение упорядоченности мироздания. Можно его, так уж и быть, порицать, в крайнем случае от него можно сбежать. Но убить его, да еще мнить себя при этом не коварным злодеем (таких-то, конечно, были мириады), а совершителем правосудного деяния — как можно?

После Реформации оказалось, что можно. Только не ради анархии и не ради личных амбиций. У монархомахов и с протестантской, и с католической стороны на самом деле получалось, что конфессиональная принадлежность правителя не зовет сама по себе к отмщению. Тот, на кого можно поднять оружие,— это тиран. А тиран, если как следует вчитаться в того же падре де Мариану,— это тот, кто беззаконно отнимает у людей собственность, изгоняет лучших, не желает слушать мудрых советов, лишает людей свободы слова и собраний, безнравственно тратит государственные финансы. И обременяет народ податями без его согласия. Иными словами, есть ужасные дела давно минувших дней — зверские убийства, предотвращенные или нет, правомерные или нет (Генрих Наваррский уж верно не выглядит извергом рода человеческого), кровавые брызги, застенки, вопли жертв на эшафоте. И есть как будто бы в другой вселенной прописанная стерильная конституционная рутина. Но на самом-то деле разве большое расстояние между точкой А и точкой В? Ну шаг. В масштабе 500 лет уж точно.

Все это направление мысли, побудившее Равальяка взяться за нож в видах защиты истинной веры, старалось опираться на старые, освященные традицией максимы из Писания, истории, обычного права. Но привело к таким вещам, которые были против всех обычаев. Исчез мистический блеск вокруг самого звания монарха, мерилом легитимности власти стало, вместо правильно совершенного венчания на царство, благо народа и государства. Через несколько десятилетий идеи монархомахов и особенно де Марианы можно различить в строках «Левиафана» Гоббса, еще позже у Локка, ну а в следующем столетии, конечно, у Руссо в “Du contrat social”. Хотя ни штурмовавшие Бастилию буржуа, ни американцы 1773 года, скандировавшие “no taxation without representation”, небось, и не помнили, что их лозунги можно возвести к самым черным временам религиозной вражды.