Дагестанские арабески

Анна Толстова о выставке «Transformatio»

В Петербурге, в частном музее «Эрарта», открылась выставка «Transformatio. Современное искусство Дагестана», сделанная Фондом Марджани. Современное искусство действительно трансформировало интерес к регионалистским выставкам и локальным художественным сценам

Бездонные ущелья, затопленные густыми туманами, аулы, хрупкими пирамидами облепившие вершины гор, джигиты на горячих скакунах, величественные пастухи в пушистых папахах, кубачинские пары в экстазе лезгинки, балхарки, склонившиеся над гончарным кругом, и прочие экзотические прелести — все это осталось на многочисленных выставках о Дагестане «глазами русских художников». «Наша выставка — знамение времени. Еще недавно подобная выставка не могла быть даже на родине — так оберегали в нашей стране ауру заботливо выращенного „правильного" искусства. Враждебным считалось не только чувствующее пульс нового в мире, но и уходящее в глубину этнических, религиозных, исторических особенностей, разнообразных художественных традиций»,— писал в 1991 году в каталоге первой неподцензурной и заграничной выставки современного дагестанского искусства художник и художественный критик Эдуард Путерброт (1940–1993).

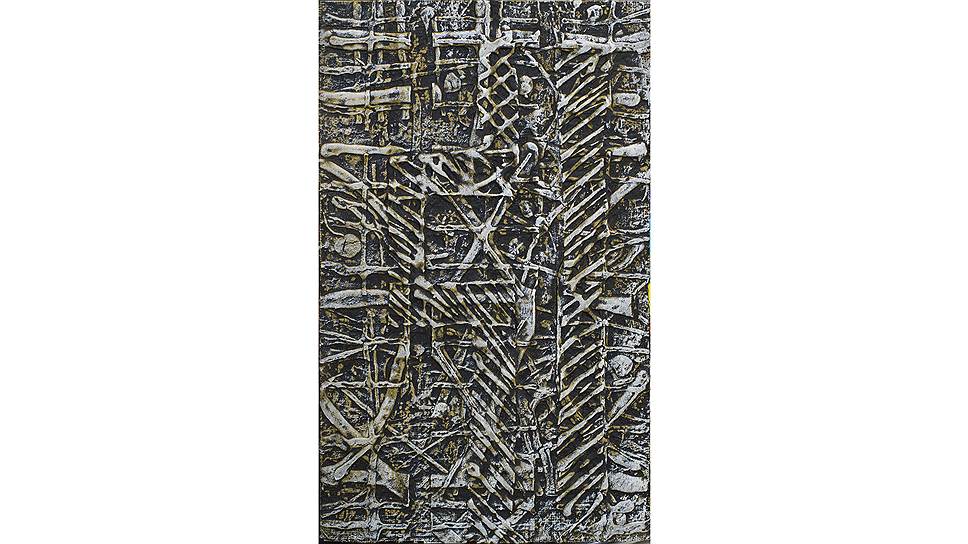

Апанди Магомедов. «Объект №7», 2013

Фото: Собственность автора

Лет тридцать назад не было в позднем СССР жанра скучнее и безнадежнее, чем официальные «республиканские» и «зональные» выставки, в братских могилах которых почти невозможно было отыскать что-либо живое и дышащее. Но сегодня регионалистский подход становится едва ли не самым интересным и модным. Он проявляется и в больших многосоставных выставках, заново картографирующих художественный ландшафт Российской Федерации, вроде первой Триеннале российского современного искусства в «Гараже» или более тонкого и точного проекта на ту же тему, «Трагедии в углу» куратора-художника Дианы Мачулиной. И в выставочных циклах, где каждая глава посвящена определенной территории: первопроходцем тут, видимо, был Марат Гельман с «Культурным альянсом», сейчас дело продолжает галерея «Триумф», этой весной представившая замечательное исследование казанской художественной сцены. Фонд Марджани, занимающийся, в частности, современной культурой исламских стран и народов постсоветского пространства, уже показал в Москве два проекта, фокусирующихся на современном искусстве отдельных регионов: азербайджанский в Третьяковской галерее и уфимский в Московском музее современного искусства. Дагестанскую выставку, сделанную куратором Фонда Марджани Марией Филатовой, тоже собираются показать в Москве и, возможно, в Казани.

Выставка «Transformatio» невелика, занимает всего два небольших зала, и выбор художников, отчасти вынужденно жесткий, кажется вполне программным. Программа же состоит в том, чтобы найти, перефразируя Николауса Певзнера, «дагестанскость дагестанского искусства» за пределами традиционных художественных ремесел — не в смысле «почвы и крови» (мы не поймем, кто здесь аварец, лакец, лезгин или даргинец, многие давно утратили связи с родными аулами, родившись или перебравшись в большие города, Махачкалу, Москву, Лондон), а в смысле «лица необщего выражения». И самым благодарным материалом здесь оказывается не взятое всем скопом «республиканское» или «зональное», а именно современное искусство — растущее из полуофициального советского и расцветающее как свободное от рамок оппозиции «андерграунд — официоз» постсоветское. Залы экспозиции отвечают этому условному поколенческому разделению на два этапа, еще советского нонконформизма и уже постсоветской либеральности, но граница между поколениями не столько возрастная, сколько медийная: старшее сохраняет верность традиционным медиа живописи и скульптуры, хотя картины и статуи стремятся превратиться в инсталляции и объекты, младшее переходит к новым медиа — фотографии и видео.

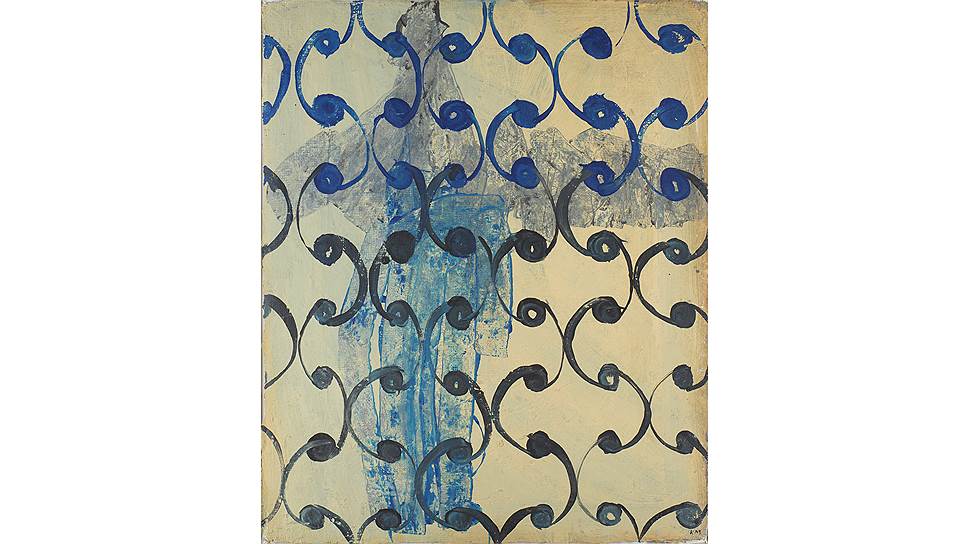

Эдуард Путерброт. Из серии «Проповедь», 1991

Фото: Собственность Антона Путерброта

Эдуард Путерброт — единственный, кто участвует в «Transformatio» посмертно и кто не принадлежит к коренным народам Дагестана. Художник-интеллектуал, много писавший о дагестанском искусстве, он был важной фигурой в кругу тех, кто выставлен в первом зале, Магомеда Кажлаева, Ибрагимхалила Супьянова и Апанди Магомедова. На западногерманской выставке 1991 года, каталожная статья к которой цитировалась выше, кроме Путерброта и Супьянова показывали работы Юрия Августовича и Жанны Колесниковой, представителей едва ли не самой многочисленной махачкалинской художнической династии. Ее родоначальники, выпускники Суриковки Галина Конопацкая и Алексей Августович, оказались в Дагестане в середине 1950-х не то чтобы совсем добровольно: Августович, ушедший в ополчение и попавший в плен, из немецкого концлагеря переместился в колымский, и Махачкала была тем относительно большим столичным городом, где такие, как он, могли рассчитывать на право проживания, работу и интеллигентскую среду, да и тамошний климат по сравнению с Колымой казался райским. Однако никого из этого художественного Вавилона советской Махачкалы, изъяснявшейся на самых разных диалектах социалистического модернизма, на нынешней выставке нет — «Transformatio» решительно отсекает все колониальные версии дагестанского искусства, будь то спущенные сверху или стихийно зарождавшиеся на месте.

Эдуард Путерброт представлен поздними, начала 1990-х работами, выдающими его давний интерес к абстракции и сюрреализму, вернее, к их синтезу у Андре Массона или Жана Дюбюффе, открывавших архетипическую природу линии, пиктограммы, иероглифа. На многодельной орнаментальной поверхности его «Проповедей» угадываются какие-то древние письмена, и слово проповедника — про «чувствование пульса нового в мире» и «уход в глубину этнических, религиозных, исторических особенностей, разнообразных художественных традиций» — было услышано. В зале его собеседников и единомышленников может показаться, что все они — Магомед Кажлаев, Ибрагимхалил Супьянов, Апанди Магомедов — отталкиваются от традиционного орнамента, выращивая из него национальную версию абстракции. Но это не тот орнамент, который можно найти в балхарской керамике, кайтагской или усишинской вышивке, кубачинском серебре, узорах килимов и сумахов. И это не та абстракция, какая якобы испокон веков довлеет исламскому мировосприятию — ее исторические и социальные смыслы, не говоря о духовных, сложнее, в ней есть и вызов советскому официозу (люди этого круга были заняты в наиболее маргинальных, с точки зрения академической художественной иерархии, областях, как то: сценография, книжная иллюстрация, текстиль), и желание отмежеваться от фигуративного ориентализма полуофициальной космополитической Махачкалы.

Магомед Кажлаев. «М-1», 2013

Фото: Коллекция Фонда Марджани

Холсты тончайшего живописца Магомеда Кажлаева часто кажутся кусками неряшливо покрашенных стен, на какие сверху наложены сетки простого или завитушечного плетения, и в этих решетках будто бы простодушного минимализма пойман особый, одновременно всемирный и местный ритм — руки, перебирающей четки, или неспешной и нескончаемой, слово за слово, беседы (к сожалению, на выставке нет изумительной «текстовой» серии художника). Герменевт — охотник за тайными смыслами различит в палимпсестах картин и скульптур Ибрагимхалила Супьянова следы ветра и воды, работающих по поверхности скал, следы резца, работающего по камню и дереву, следы родовых печатей, работающих над упорядочиванием окружающего пространства, и следы медитативных молитвенных практик, работающих над духовным совершенствованием мира. В объектах Апанди Магомедова, в прошлой жизни тоже бывших картинами и скульптурами, ощущается то архаическое смешение мужского и женского начал, какое мы невольно чувствуем в традиционном крестьянском доме: тепло аморфного кизяка подчиняется холодному порядку кристаллической решетки, а ставшие этакими родовыми столбами колонны натянуты, как нити четок и нити ковра. Все вместе эти зашифрованные знаки складываются в книгу с нечитаемым текстом, где хитро сплетены доисламская древность, суфийская мистика и советская реальность «переписывания набело» дагестанской культуры, настолько травматичная, что даже в таком, казалось бы, каноническом, хрестоматийном, политически взвешенном памятнике советской «дружбы народов», как «Мой Дагестан» Расула Гамзатова, можно найти рассказ о том, как в первые годы новой власти сжигались арабские библиотеки горских книжников.

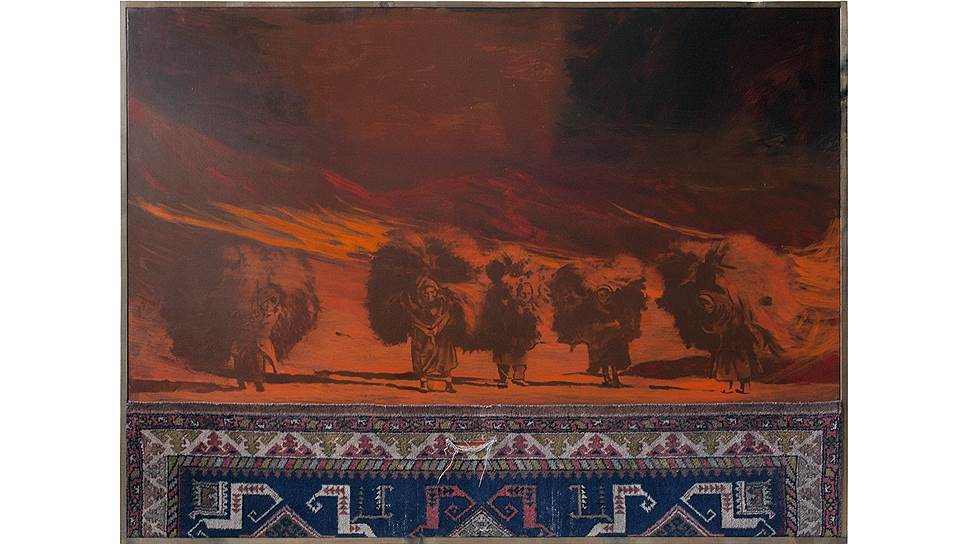

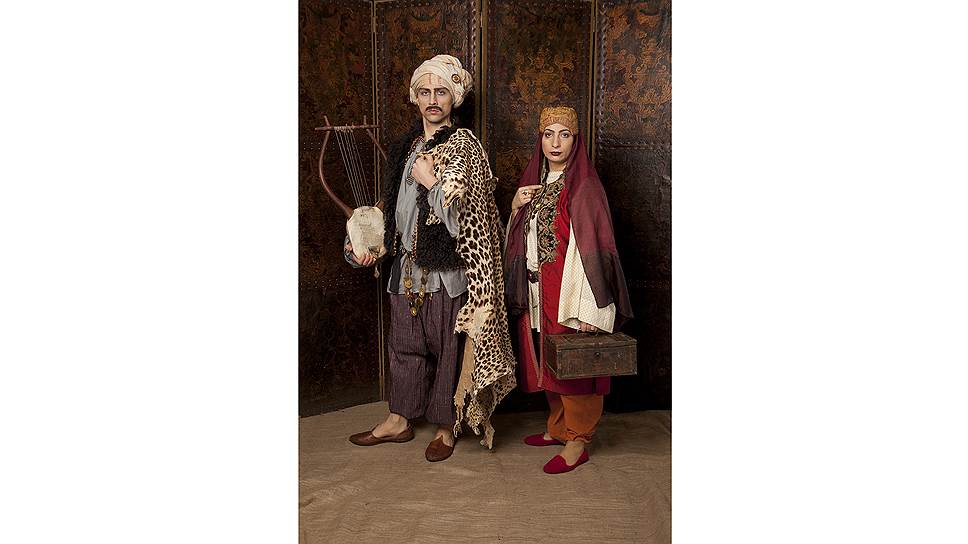

Наталия Мали. «Странники», из серии «Место в моем сердце», 2014

Фото: Собственность автора

Новые медиа возвращают следующее поколение дагестанских художников к изобразительности, впрочем, весьма далекой от русского и советского ориентализма. Напротив, ориентализм служит тут неиссякаемым источником остроумия. В серии картин-коллажей «Этно-техно» Аладдина Гарунова вместо эскизов для живописи использованы фотографии, старинная этнографическая съемка и сегодняшние фоторепортажи о дагестанской экзотике, причем холсты, словно бы для пущей аутентичности, надставлены настоящими фрагментами ковров. Выпускница Йельского университета Наталия Мали, давно живущая в Лондоне, снимает серию «Место в моем сердце», где в невозможной пропорции смешаны юмор и нежность. На огромных парадных фотографических портретах, пародирующих разом и карточки с «кавказскими типами», и иллюстрации к «Тысяче и одной ночи», позируют лондонские модели условно восточной внешности в условно восточном антураже с коврами, кумганами, чалмами, халатами и сафьяновыми туфлями — они изображают граждан Хазарского каганата, чьими потомками считают себя горские евреи, к которым принадлежит Наталия Мали. Еще одна дагестанская художница западной выучки, Таус Махачева, закончившая Голдсмитс и лондонский Королевский колледж, иронизирует по поводу особого пути дагестанского феминизма в условиях патриархального общества, представая в образе героини «Супер Таус», готовой буквально сдвинуть горы — несмотря на свой традиционный костюм и платок, символы женскости и приписываемой женщине слабости. Однако юмор и ирония отступают, когда разговор принимает постколониальный оборот и речь заходит о судьбе традиционной культуры в эпоху глобализма. Щемящей меланхолии и обреченной красоты исполнена видеофреска «Гамсутль» Таус Махачевой: руины древнего аварского поселения, покинутого последними жителями совсем недавно, становятся сценой для печального хореографического спектакля — одинокий танцовщик, перемещаясь с места на место, принимает позы горцев и русских солдат с картин баталиста Франца Рубо, одалживает движения в советских версиях народных дагестанских танцев и временами застывает, как могильный камень или сторожевая башня. С «Гамсутлем» перекликаются великолепные видеоминиатюры Мурада Халилова. В «Расстреле глиняных лошадей» мы видим персонажа, методично палящего по глиняным лошадкам, превращая игрушки в груду бессмысленных черепков: притча, понятная каждому жителю Махачкалы, иносказательно толкует о закрытии городского ипподрома, где некогда состязались в беге ахалтекинцы, а ныне будет торговый центр. В «Кубачинской тишине» показан лишь небольшой фрагмент узкой, зажатой между отвесной скалой и глухой стеной дома улочки легендарных Кубачей — родного аула художника, что тоже постепенно пустеет: пустота пока еще заполняется человеком, еле слышными голосами за стеной и промельком призрачной фигуры автора, но больше — шапкой тающего снега и весенней капелью.

«Transformatio. Современное искусство Дагестана», до 27 сентября