«Если бы речь шла только об отрицании, пароход современности далеко бы не уплыл»

Андрей Хржановский о Шостаковиче, Мейерхольде, Гоголе, «Дау» и других не таких

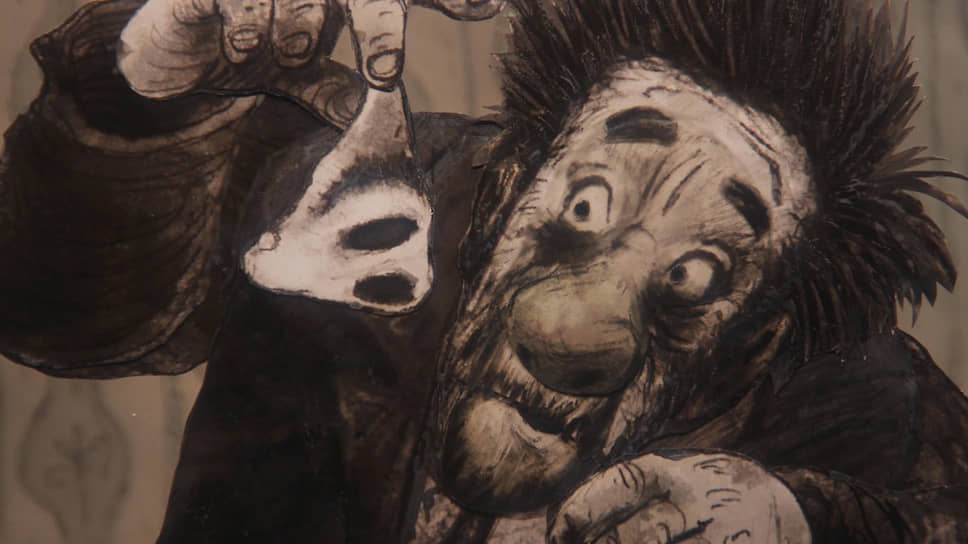

Фильмом открытия 31-го «Кинотавра» станет полнометражная работа классика отечественной анимации Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"», уже успевшая получить в этом году приз жюри на Международном фестивале анимационного кино в Анси. Фантасмагорический сюжет отталкивается от не случившейся в реальности постановки оперы Дмитрия Шостаковича «Нос» в Большом театре. Хржановский работает в своей фирменной технике коллажной анимации, где анекдот соседствует с документом, кинохроника с живописью, а смешное со страшным. Гоголь и Сталин, Булгаков и Мейерхольд, Шостакович и Эйзенштейн, нос майора Ковалева и бюсты бронзовых пионеров — вот далеко не полный список действующих лиц этой анимационной оперы в трех актах-снах. О работе над проектом, растянувшимся на полвека, переписке с Шостаковичем и отношении к эпопее «Дау» Андрей Хржановский рассказал Константину Шавловскому

Андрей Хржановский

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Андрей Хржановский

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Можно ли сказать, что «Нос…» — это ваш opus magnum?

Я думаю, что все-таки нет. Я надеюсь, что это одна из частей будущей трилогии, состоящей из моего предыдущего фильма «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину», героем которого был Иосиф Бродский, фильма «Нос, или Заговор "не таких"» и третьей работы, сценарий к которой я недавно закончил.

О чем будет эта третья часть трилогии?

В моем возрасте делать подобные анонсы довольно-таки опасно. Даст бог, она будет во всех отношениях продолжением двух предыдущих фильмов — и в смысле стилистических экспериментов, и в смысле моего растянувшегося на годы социального и культурологического исследования. Этот фильм должен стать чем-то вроде опыта кинематографической автобиографии.

Элементы автобиографии есть уже и в «Носе…» — в одном из эпизодов Шостакович говорит, что дал разрешение на экранизацию своей оперы одному режиссеру.

Да, это правда, и я уже неоднократно рассказывал эту историю. В молодости я дружил с чудесным человеком Женей Чуковским, внуком писателя Корнея Чуковского и зятем Шостаковича — он был женат на его дочери Галине, учился на операторском во ВГИКе, и мы вместе с ним делали мою курсовую работу. И как-то, вернувшись буквально на три дня в Москву из армии, куда я загремел за второй свой фильм «Стеклянная гармоника», я случайно встретил его, как сейчас помню, на Большой Никитской. И он так, теребя меня за пуговицу шинели, сказал: «Знаешь, между прочим ДД — так они называли Шостаковича — очень понравился твой фильм».— «Какой фильм?» — «"Жил-был Козявин"». Выяснилось, правда, что фильм мой Шостакович не видел, а «посмотрел» его в пересказе Чуковского, но я так воодушевился этим известием, что тут же решил обратиться к Дмитрию Дмитриевичу с объяснением в любви к его творчеству и просьбой разрешить мне экранизацию его оперы «Нос». И тут я должен признаться по большому секрету в своей наглости, потому что оперу эту я тогда не слышал даже в отрывках.

То есть Шостаковичу понравился ваш фильм, которого он не смотрел, а вы попросили его об экранизации оперы, которую не слышали?

Получается, что так. Но я-то хоть мог себе представить, что это за опера, потому что достаточно хорошо знал творчество Шостаковича. А он просто удовлетворился сведением о фабуле моего фильма. Но самое интересное, что я тогда же успел получить от него ответ. Как я потом узнал, Шостакович в те дни находился в больнице, но нашел время отправить мне открытку, в которой деликатно ответил, что будет рад, если я использую его музыку в своем фильме. И я, окрыленный этим известием, уехал на Балтику.

А когда вы впервые все-таки услышали «Нос»?

Мне повезло — за несколько дней до знаменитой премьеры в 1974 году Альфред Шнитке пригласил нас на одну из последних перед генеральной — на генеральной присутствовал сам Шостакович — репетиций в Камерный театр. Это была знаменитая постановка Покровского, дирижировал Рождественский. И «Нос» произвел на меня, конечно, грандиозное впечатление, а по-другому и быть не могло.

Вы были меломаном?

Я был меломаном по рождению, потому что по материнской линии я происхожу из рода Берлинских, была такая славная семья в Иркутске. У бабушки было 13 детей, не все они выживали после рождения, но те, кто оставался жить, играли на каких-либо инструментах, и там сложился квартет братьев Берлинских. А Шостакович, кстати, был близким приятелем моих родственников, которые тогда жили в Ленинграде. Мой дядюшка, Павел Михайлович Берлинский, учился вместе с ним в Ленинградской консерватории. А Мейерхольд пригласил его заведовать музыкальной частью в своем театре именно в то время, когда Шостакович писал музыку к его спектаклю «Клоп».

Если вернуться к замыслу «Носа» — как он развивался после переписки с Шостаковичем полувековой давности?

После возвращения из военно-морской жизни мне довелось сделать несколько фильмов, в частности трилогию по рисункам Пушкина, и какие-то работы я делал в документальном жанре, например, мы в 2000 году сделали с Майей Туровской фильм «МХАТ. О художественном и общедоступном». И я показывал его в квартире Мейерхольда, превращенной в музей благодаря его внучке Марии Алексеевне, и она все уговаривала меня: «Сделайте фильм о деде». А я отшучивался и говорил: давайте я сделаю лучше фильм про вас и назову его «Маша, внучка зонтика».

Зонтика?

Да, это печальная история знаменитой фотографии, где изображена группа артистов Художественного театра, которые приехали в Ялту к Антону Павловичу Чехову. В первом ряду сидят мхатовские «старики» и, в частности, Книппер-Чехова, а в ногах ее примостился Мейерхольд, который, как известно, играл Треплева. А после ареста и гибели Мейерхольда в 1940 году, когда любые упоминания о нем были под запретом, нашелся ретушер, который на его место поставил в ногах у Книппер-Чеховой зонтик. В общем, тогда я отшутился, но идея фильма о Мейерхольде меня с тех пор не оставляла. И в результате мы написали с Юрием Арабовым сценарий — он так и назывался «Мейерхольд», и мы даже подавали его на какой-то конкурс,— и вот там я попросил его выделить эпизод с постановкой «Носа». Дело в том, что Мейерхольд, по некоторым сведениям, собирался ставить «Нос» в Большом театре, но обстоятельства ему помешали.

Как и вам, судя по всему, обстоятельства помешали поставить этот сценарий?

Да, на конкурсе он не прошел, и вот тогда я решил сосредоточиться на истории оперы «Нос». Но тут передо мной встала другая проблема. Дело в том, что «Нос» — это два часа сложнейшей музыки, и ее непосредственная экранизация даже самым преданным поклонникам Шостаковича вряд ли могла бы прийтись по душе. Поэтому я стал искать какие-то нестандартные пути к реализации этого замысла. В итоге он сложился из двух случайных, в общем-то, разговоров. Однажды моя давняя знакомая, виолончелистка, музыковед и биограф Шостаковича Элизабет Уилсон принесла мне книгу дневников Елены Сергеевны Булгаковой с закладкой на том самом анекдоте про Сталина, который вы можете видеть в моем фильме. Правда, у Булгаковой в финале этой истории речь идет не про «Нос», который поставлен не был, а про другую оперу Шостаковича, «Леди Макбет Мценского уезда». Это после нее появилась знаменитая статья «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда» и началась новая волна кампании против формализма, под которую попали Шостакович и Мейерхольд. Горьким сатирическим откликом на нее стал впоследствии «Антиформалистический раек» Шостаковича, при жизни композитора он не исполнялся. А много лет тому назад, когда я позвонил Максиму Шостаковичу и разговор коснулся моей короткой переписки с его отцом по поводу экранизации «Носа», он обронил: «Да, "Нос"-то, конечно, может быть, но вот если бы вы взялись за "Антиформалистический раек"...» А я и сам, признаться, уже подбирался к этому произведению в дилогии «Школа изящных искусств» в 1990 году. Таким вот причудливым образом и сложилась вся композиция фильма.

Получается, не только сам фильм, но даже его замысел и сценарий сложены по методу коллажа?

Да, это, в общем-то, действительно так. Но я могу сказать вам по большому секрету, что сценария как такового, тем более режиссерского сценария, у меня и вовсе не было. Был план фильма, по которому мы шли. А поскольку непосредственная работа над ним заняла около шести лет, то мы позволяли себе отходить и на боковые тропинки замысла, и иногда даже в них углубляться.

Из всех ваших фильмом «Нос…», пожалуй, самый сложноорганизованный. В нем задействовано столько стилей, визуальных языков и всевозможных цитат, что вряд ли можно схватить все аллюзии и контексты.

Да, это правда. И Люся Улицкая, кстати, рекомендовала мне сопровождать фильм какой-то программкой или брошюркой, где упоминались бы хотя бы художники — а их тут более тридцати,— это цитаты из классической живописи от Сурикова до Пикассо и Малевича.

То есть написать либретто к анимационной опере?

Да, и я уже приготовился написать такую наглую прокламацию под названием: «10 причин, по которым каждый человек, считающий себя культурным, должен посмотреть фильм "Нос…", прежде чем умереть».

И что же это за причины?

Во-первых, вы увидите небывалое путешествие из XIX в XXI век, в котором участвуют наши современники,— тут я бы перечислил всех пассажиров нашего лайнера. Во-вторых, вы станете свидетелями небывалой встречи Гоголя, Шостаковича, Мейерхольда и Эйзенштейна. Ну и так далее. Они же, кстати, встречаются в балагане, и вот такую балаганную зазывалку-манифест, может быть, стоило бы написать к «Носу…» и мне.

А вот эта документальная рамка с настоящим самолетом, в котором летят Юрий Рост, Чулпан Хаматова, Виктор Голышев, Наум Клейман, Анатолий Васильев, Юрий Арабов, Кама Гинкас и многие, многие другие,— она появилась уже на последнем этапе работы?

Она как раз появилась из моего давнего наблюдения и в результате стала кодом, ключом к композиционному решению всей картины. Я как-то летел, кажется, в Аргентину, и обратил внимание на встроенные в кресла экранчики, где можно было выбрать для просмотра фильмы разных эпох и стран, чтобы скоротать время в полете. Но самым прекрасным было то, что, когда все спали, почему-то никто эти экранчики не вырубал. И получалось, что в темном салоне самолета горели сотни экранов, на которых шло совершенно несинхронизируемое друг с другом зрелище. И я подумал, что, во-первых, это само по себе довольно эффектно.

Это же полиэкранный коллаж!

Да, и мне этот прием дал уникальную возможность монтажного управления всей композицией. Возможность сочетания, казалось бы, несочетаемых фрагментов, которая предопределила свободу моих стилистических переключений. Ну а во-вторых, раз уж я стал играть в историю с самолетами, то в финале мне показался уместным вот этот трагический аккорд, идущий под музыку последней симфонии Шостаковича.

Мне этот ваш любовно собранный «крылатый ковчег» чем-то напомнил «Русский ковчег» Александра Сокурова. Но эта действительно остроумная и одновременно пафосная рамка фильма лично для меня входит в некоторое противоречие с вашими героями. Ведь Шостакович, Мейерхольд, Эйзенштейн были все-таки людьми авангарда. А идеи авангарда, как мне кажется, противоречат идее сохранения наследия, которой проникнут ваш фильм.

Я не считаю это противоречием сколько-нибудь значимым. Если задиристые мозги и темпераменты наших замечательных мастеров-авангардистов доходили до лозунгов «Сбросим Пушкина с корабля современности», то на самом деле это был не более чем эпатажный жест. В реальности каждый из них продемонстрировал свою приверженность и глубочайшее почтение к завоеванию культуры прошедших времен. Только наши советские критики-пошляки могли говорить про то, что Мейерхольд искажает Грибоедова или Гоголя,— на самом-то деле речь шла о культурной эстафете. Элемент конфликта, безусловно, был. Но этот конфликт был плодотворен, это был диалог, а не отрицание. Если бы речь шла только об отрицании, то пароход современности далеко бы не уплыл.

Раз уж речь зашла о культурной эстафете, не могу не спросить о проекте «Дау» вашего сына. Сколько его частей вы посмотрели?

Признаться, мы с женой посмотрели не все части «Дау», и некоторые из тех, что видели, мы видели в еще не окончательной редакции. С моей точки зрения, это, безусловно, грандиозное дело, которое Илья еще не завершил и которое, на мой взгляд, не ограничивается исключительно полем искусства. И, как любая по-настоящему революционная вещь, она сама по себе далеко не однозначная. Но, как говорил Пушкин по поводу «Божественной комедии», сам план Дантовых комедий уже гениален. И высшая смелость — это смелость его изобретения. На мой взгляд, Илья изобрел новый, небывалый язык. Не совсем понятно, для чего, для каких измерений пригодный, и, возможно, он останется как единичный эксперимент. Который невозможно повторить, которому нельзя ни следовать, ни подражать.

Кстати, Юрий Арабов, ваш соавтор сценария по фильмам «Полторы комнаты...» и «Нос…», сейчас собирается снимать фильм «Данте», идея которого заключается в том, что Данте после смерти с ужасом видит, что ад и рай являются экранизациями его произведений. Когда я об этом услышал, мне почему-то сразу вспомнился «Дау».

Это отважный проект, я о нем ничего не знаю, но могу пожелать Юрию Николаевичу удачи в его воплощении. Что же касается «Дау», то он представляет собой, на мой взгляд, настолько богатое поле для сравнений, обсуждений, реакций, для появления новых идей, что этому опыту еще предстоит жить и развиваться. И развиваться именно благодаря возможности находиться в постоянном поле реакций на него людей разных поколений, разных интеллектуальных, возрастных и духовных категорий зрителей. Так что вещь эта, прямо скажем, богатая.

Когда слышишь, что Хржановский поставил «Нос…», сразу вспоминается фильм другого классика отечественной анимации — «Шинель» Юрия Норштейна. Почему вы оба при бесконечном богатстве сюжетов, тем и идей пришли именно к Гоголю?

Думаю, это можно объяснить тем, что Гоголь является не просто центральной фигурой в русской литературе, но и основоположником всех направлений, от критического реализма до сюрреализма. А кроме того, он же гениальный мастер монтажа! И мастер, если хотите, коллажа. Если взять, скажем, «Мертвые души», они ведь сделаны таким образом, что там его автопортрет проходит сквозной нитью сквозь все повествование. Но мы с Норштейном совершенно с разных концов к Гоголю подходим. Юрий Борисович — человек исключительно тонкого лиризма, ну а мне ближе, наверное, другие стороны Николая Васильевича.

Если честно, это немного напоминает хармсовский анекдот….

«Опять об Пушкина, опять об Гоголя» — да-да. Так вот мы с ним и спотыкаемся. Особенно если вспомнить, что Норштейн в качестве аниматора сопровождал меня все годы работы над пушкинской трилогией. И мы, кстати, по ходу этой работы вспоминали и Пушкина, и Гоголя, и объяснялись друг другу в любви к обоим.