3 июня исполнилось 180 лет со дня рождения Климента Тимирязева, основоположника физиологии растений. «Ъ-Наука» вспоминает, как отпрыск революционно настроенных дворян раскрывал тайну фотосинтеза, изобретал теплицу и дружил с Дарвином.

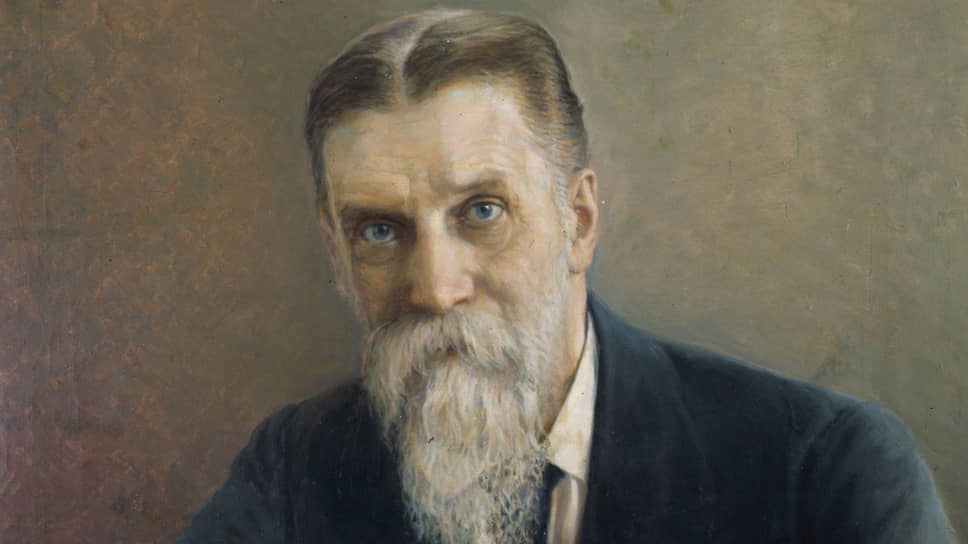

Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920)

Фото: А. Свердлов / РИА Новости

Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920)

Фото: А. Свердлов / РИА Новости

Климент Аркадьевич Тимирязев родился 3 июня (22 мая по старому стилю) 1843 года в Санкт-Петербурге в старой дворянской семье. Отец, Аркадий Семенович, служил начальником петербургского таможенного округа, был ветераном Отечественной войны 1812 года и последовавшего за ней Зарубежного похода. Мать, Аделаида Климентьевна, была англичанкой и происходила из баронского рода, до Великой французской революции владевшего землями в Эльзасе.

Радикальное воспитание и трудовая юность

Благодаря матери Климент Аркадьевич получил отличное домашнее образование: свободно владел английским, французским и немецким языками, приобрел любовь к музыке и изобразительному искусству.

Глава семьи отличался честностью и вольнодумством и придерживался при том последовательных республиканских взглядов. Он восхищался Робеспьером и передавал своим четырем сыновьям довольно радикальные идеи.

Сделавши карьеру, Аркадий Семенович не скопил состояния, а когда Клименту было 15, лишился своего места из-за «неблагонадежности». С этого времени семья осталась без средств, и началась трудовая жизнь юного Тимирязева.

«С пятнадцатилетнего возраста моя левая рука не израсходовала ни одного гроша, которого не заработала бы правая. Зарабатывание средств существования, как всегда бывает при таких условиях, стояло на первом плане, а занятие наукой было делом страсти, в часы досуга, свободные от занятий, вызванных нуждой. Зато я мог утешать себя мыслью, что делаю это на собственный страх, а не сижу на горбу темных тружеников, как дети помещиков и купеческие сынки».

Апология дарвинизма и дружба с Дарвином

В 1860-м Тимирязев поступил в Петербургский университет. Сперва он учился на юридическом, но вскоре под влиянием старшего брата Дмитрия (в будущем — известного статистика) увлекся естественными науками и перевелся на соответствующее отделение физмата. Там он посещал лекции химика Дмитрия Менделеева, ботаников Андрея Бекетова и Андрея Фамицина, физиолога Ивана Сеченова, историка Николая Костомарова. В 1866-м он выпустился с золотой медалью и ученой степенью кандидата, которые получил за блестящую работу «О печеночных мхах».

В годы учебы Климент Тимирязев был деятельным участником кружка под руководством профессора Андрея Бекетова, которого впоследствии назовут основоположником отечественной географии растений.

«С глубокой благодарностью вспоминается... дорогой для целого поколения петербургских студентов Андрей Николаевич Бекетов. В наши студенческие годы он собирал у себя студентов-натуралистов для чтения рефератов, научных споров и т. д. Остаюсь при убеждении, что это была более здоровая пища для молодых умов, чем Шопенгауэр и Ницше, которыми дурманили головы позднейших поколений».

Бекетов высказывал эволюционные идеи задолго до первых трудов Чарльза Дарвина, так что вышедшая в 1859-м в Англии книга «О происхождении видов путем естественного отбора» часто становилась предметом обсуждений на собраниях бекетовского кружка. Тимирязев одним из первых перевел ее главы на русский язык. В 1864-м в «Отечественных записках» выходила серия его статей «Книга Дарвина, ее критики и комментаторы», а годом позже собрание этих публикаций вышло отдельным томом «Краткий очерк теории Дарвина».

«Скромно, почти робко отстаивал идею»

Тимирязев писал о Дарвине:

«Всего более поражал его тон, когда он говорил о собственных исследованиях,— это не был тон авторитета, законодателя научной мысли, который не может не сознавать, что каждое его слово ловится на лету; это был тон человека, который скромно, почти робко, как бы постоянно оправдываясь, отстаивает свою идею, добросовестно взвешивает самые мелкие возражения, являющиеся из далеко не авторитетных источников».

Эта книга многократно переиздавалась и дополнялась. Благодаря ей эволюционная теория стала популярна в России — о ней заговорили за пределами университетских кафедр. С конца 1870-х, уже сам будучи известным ученым, Климент Аркадьевич неоднократно ездил в Англию и встречался с Дарвином лично, в том числе бывал у него в гостях в его имении в Дауне (графство Кент).

Тимирязев заинтересовал Дарвина физиологией растений, ученые даже исследовали одни и те же вопросы — например, оба пытались объяснить феномен плотоядности цветковых растений (в итоге Климент Аркадьевич объяснил его эволюционной адаптацией к существованию на почвах, бедных железом). А одна из последних научных работ Дарвина благодаря влиянию Тимирязева была посвящена хлорофиллу.

«В то время он производил опыты над кормлением росянки мясом. Опыты, вызванные сделанными ему возражениями, что он не доказал экспериментальным путем пользы этого процесса для растения. Разговорившись об этом, он повел меня в оранжерею, чтобы я мог быть свидетелем того, что он "кажется, не ошибается в своих выводах". Нечего говорить, что появившаяся позднее работа вполне подтвердила все его ожидания».

Принято считать, что именно глубокий анализ Тимирязева, его подробные и четкие разъяснения способствовали широкому распространению эволюционного учения в отечественных научных кругах, его последующему развитию в трудах российских эволюционистов.

Тимирязев пропагандировал и защищал учение Дарвина на протяжении всей своей научной карьеры. В 1892-м его за это уволили из профессуры Петровской сельскохозяйственной и лесной академии (в усадьбе Петровско-Разумовское, Подмосковье).

«Пойдем на Зимний дворец!»

Тимирязев писал:

«В 1848 г. к отцу один собеседник пристал с вопросом: "Какую карьеру готовите вы своим четырем сыновьям?" Отец отшучивался, но, когда тот не отставал, ответил: "Какую карьеру? А вот какую. Сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей и пойдем с другими на Зимний дворец!"».

«Типический представитель царской России кн. Мещерский в своем "Гражданине" писал по поводу моих книг и статей о дарвинизме следующее: "Профессор Петровской академии Тимирязев на казенный счет изгоняет бога из природы". Такой отзыв влиятельного "в сферах" журналиста, подкрепляемый открыто враждебным ко мне отношением Академии наук (в лице Фаминцына) и литературы (в лице высоко ценимого интеллигенцией Страхова), развязал руки благоволившему к Данилевскому министру (Островскому) и побудил его принять меры, чтобы я долее не заражал Петровскую академию своим зловредным присутствием».

В 1909-м Тимирязев в очередной раз побывал в Англии в качестве единственного русского ученого, которого пригласили на празднование столетия со дня рождения Дарвина.

Роль хлорофилла в фотосинтезе и научной карьере

Зоостанция Тимирязевской сельскохозяйственной академии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Зоостанция Тимирязевской сельскохозяйственной академии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Еще с университетской скамьи Тимирязев проявлял себя как экспериментатор. Любые предположения он стремился проверять опытным путем, для чего зачастую конструировал совершенно новые для того времени приборы. Так, первой его научной работой был доклад «Прибор для исследования воздушного питания листьев и применения искусственного освещения к исследованиям подобного рода». Климент Аркадьевич выступил с ним в январе 1868-го на заседании Ботанической секции I Съезда русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге.

Успехи талантливого выпускника не оставили без внимания в Министерстве народного образования: в том же 1868-м его отправили стажироваться за границу. Два года Климент Аркадьевич провел в лабораториях известнейших ученых Германии и Франции. Ему довелось работать под руководством физика Густава Кирхгофа, ботаника Вильгельма Гофмейстера, медика Клода Бернара, физикохимика Марселена Бертло, химиков Роберта Вильгельма Бунзена и Жан-Батиста Буссенго.

В ходе этой стажировки, в 1869-м, немецкое издание Botanische Zeitung публикует статью Тимирязева «О значении лучей различной преломляемости в процессе разложения углекислоты растениями». Собственно, с описываемых в ней изысканий и началась та работа, благодаря которой Климент Аркадьевич приобрел известность на родине и за рубежом.

Главная заслуга, сделавшая ему имя,— объяснение явления фотосинтеза. Ко второй половине XIX столетия ученым уже было известно, что углекислый газ и вода преобразуются в растениях в органические вещества. Однако механизм этого явления понятен и описан не был. Чтобы осмыслить его, Тимирязев начал с опытов со светом, пропускаемым через цветные жидкости. В ходе них выяснилось, что лучи одних цветов (синего и красного) поглощаются лучше, чем других (желтого), и что именно от этого зависит интенсивность разложения углекислого газа.

В дальнейших работах Климент Аркадьевич пришел к выводу о том, что свет поглощается зернами хлорофилла — пигмента, ответственного за зеленый окрас растений. Вообще, над хлорофиллом и фотосинтезом Климент Аркадьевич трудился, кажется, всю свою научную карьеру.

«Доказать солнечный источник жизни — такова была задача, которую я поставил с первых же шагов научной деятельности и упорно и всесторонне осуществлял ее в течение полувека».

Вернувшись из заграничной стажировки, в 1871-м Тимирязев был назначен профессором Петровской сельскохозяйственной и лесной академии, где последующие 20 лет читал лекции по всем разделам ботаники. Магистерская диссертация, после которой он поступил в профессуру, была озаглавлена «Спектральный анализ хлорофилла» (1871). Докторская — «Об усвоении света растением» (1875). С 1872-го Тимирязев занимал должность приват-доцента в Московском университете, а с 1877-го возглавил там кафедру анатомии и физиологии растений, организовав при ней физиологическую лабораторию.

Закон сохранения энергии и космическая роль растений

Изучив спектры поглощения хлорофилла и разработав метод расчета поглощения углекислоты, Тимирязев показал, как именно в ходе фотосинтеза происходит преобразование энергии солнечных лучей в энергию химических связей органических соединений. Его опыты доказали, что на процесс фотосинтеза в полной мере распространяется закон сохранения энергии — предположение об этом большинство современников Климента Аркадьевича отвергали.

Прометей, растущий из земли

Ставя опыты со светом, Тимирязев открыл явление светового насыщения. Он продемонстрировал, что ассимиляция в растениях (в частности, поглощение углекислого газа) возрастает пропорционально количеству света лишь при его относительно малом напряжении (то есть яркости), достигая максимума «при напряжении, приблизительно равном половине напряжения солнечного луча, падающего на лист в нормальном направлении» (то есть при половине полуденного освещения в климате средней полосы России).

Дальнейшее же повышение яркости к более интенсивной ассимиляции (переработке углекислоты) не приводит, а вызывает перерасход воды из-за избыточного испарения и перегрев листьев. На практике это открытие послужило теоретической базой для развития засухоустойчивого земледелия. Из него Тимирязев сделал вывод о целесообразности селекции растений с мощной корневой системой и пониженной транспирацией (процессом движения воды через растение и испарение через его наружные органы).

Наконец, уже будучи всемирно известным ученым и часто бывая в зарубежных поездках, Климент Аркадьевич подытожил свои многолетние изыскания докладом о «Космической роли растения» — так была озаглавлена его Крунианская лекция, которую он прочел в Лондонском королевском обществе в 1903 году.

«Растение — посредник между небом и землею. Оно истинный Прометей, похитивший огонь с неба. Похищенный им луч солнца горит и в мерцающей лучине, и в ослепительной искре электричества. Луч солнца приводит в движение и чудовищный маховик гигантской паровой машины, и кисть художника, и перо поэта».

В этой работе Тимирязев обратил внимание научного сообщества на то, что именно растения, питающиеся энергией солнечного света, создают первичное органическое вещество — еду для животных. Они же поддерживают постоянный химический состав атмосферы, выделяя кислород, необходимый для дыхания всех живых организмов.

Изобретатель теплиц и популяризатор науки

Памятник Тимирязеву на площади Никитские Ворота в Москве

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Памятник Тимирязеву на площади Никитские Ворота в Москве

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В 1867-м под руководством Дмитрия Менделеева Тимирязев первым в России приступил к экспериментальным исследованиям минеральных удобрений. В 1872-м он организовал в Петровской академии «вегетационный домик» — первую в России научно оборудованную теплицу, в которой, опять же первым в стране, проводил опыты с искусственными почвами. В 1896-м такой же домик был оборудован на показательной опытной станции, которую Тимирязев организовал на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

Теплицы, минеральные удобрения, искусственные почвы, искусственное освещение — все это вытекало из работ Тимирязева по свету и питанию растений, и все это он видел необходимым для развития селекционной работы и интенсификации сельского хозяйства.

«При выборе своей научной специальности, физиологии растений я в известной степени руководствовался и ее отношением к земледелию, определяя это отношение весьма просто: наука призвана сделать труд земледельца более производительным».

Одновременно Климент Аркадьевич выступал как видный популяризатор науки. Всего вышло более 100 его книг и статей на самые разные темы — от воздействия света на растения и способов повышения урожайности до истории естествознания, открытий и биографий известнейших европейских ученых.

«С первых шагов своей умственной деятельности я поставил себе две параллельные задачи: работать для науки и писать для народа, то есть популярно».

Один из самых известных его трудов — книга «Жизнь растения» (1896), получившаяся из лекций, читанных Тимирязевым в Политехническом музее. При жизни автора она выдержала девять переизданий, а суммарно — более 20 изданий. Книга вышла на всех основных языках Европы, а в Англии благодаря ей Климент Аркадьевич тиражами некоторое время даже соперничал с Чарльзом Диккенсом.

Невзирая на международное признание, царская власть Тимирязева недолюбливала. Лишившись в 1892-м места в Петровской академии, шесть лет спустя Климент Аркадьевич был исключен и из штата Московского университета. За ним оставили лишь пост заведующего ботаническим кабинетом, от которого Тимирязев отказался в 1911-м в знак протеста против полицейского надзора на занятиях.

Вскоре после Октябрьской революции Климента Аркадьевича вновь избрали профессором Московского университета, однако по состоянию здоровья он уже не читал лекции. 28 апреля 1920 года Тимирязев умер от пневмонии. Накануне ему доставили письмо от Владимира Ленина.

«Дорогой Клементий Аркадьевич!

Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за Советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!

Ваш В. Ульянов (Ленин)».

Книга, посланная Ленину, была последней работой Тимирязева. Она называлась «Наука и демократия». Впоследствии советская власть возвела Климента Аркадьевича на пьедестал, обессмертив его имя в названиях Московской сельхозакадемии и речного парохода, района Москвы и кратера на Луне, Государственного биологического музея и улиц в разных городах.