Утопия русского авангарда развивалась на фоне русской революции и, возможно, в философском смысле не представляла бы особого интереса как явление отчасти служебное — это агитационное оформление идей захватившей власть партии большевиков. Однако интенции авангарда несводимы к художественному воплощению замыслов этой своеобразной марксистской секты. В нем есть другая линия. С известной условностью ее можно назвать линией Хлебникова. Условность определяется двойственным статусом его текстов.

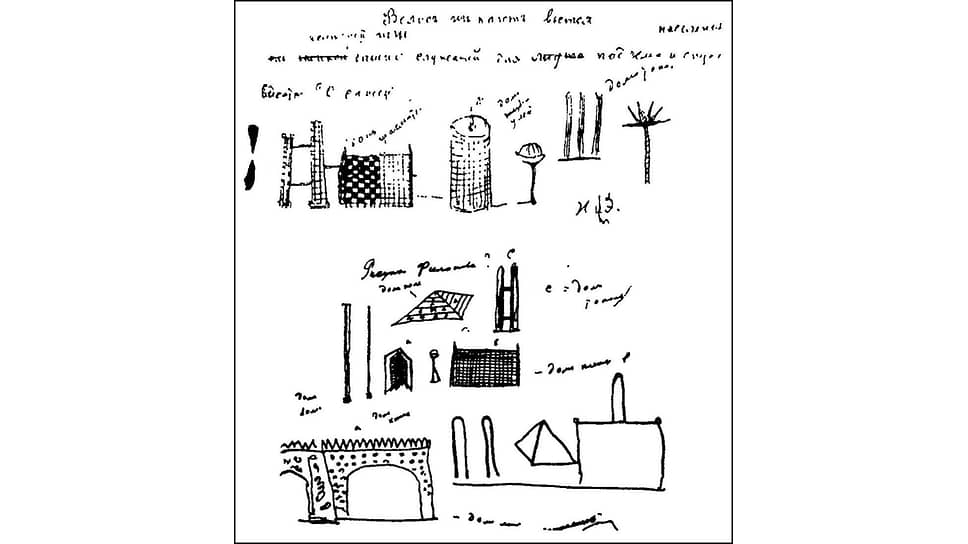

Велимир Хлебников. Рисунок к декларации «Мы и дома», 1914–1915

Фото: В. Хлебников

Велимир Хлебников. Рисунок к декларации «Мы и дома», 1914–1915

Фото: В. Хлебников

Этот текст — часть проекта «Оправдание утопии», в котором Григорий Ревзин рассказывает о том, какие утопические поселения придумывали люди на протяжении истории и что из этого получалось.

С одной стороны, если мы смотрим только на тексты, то «Кол из будущего», цикл из нескольких эссе, объединенных им под этим названием, является самой сильной русской художественной утопией вообще. Большая часть того, что было после Хлебникова и в период авангарда, и в 1960-е годы в России, Европе, и Америке, является в очень значительной степени перепевом идей, высказанных Хлебниковым в 1914–1922 годах. С другой стороны, самый большой из этого цикла текст, кричаль «Мы и дома», которую он написал в 1914–1915 году, была опубликована в 1930-м — насколько широко его идеи были известны, не совсем понятно. Слава Хлебникова — это слава литературная, и то специфическая (по определению Маяковского, он «производитель не для потребителей, он производитель для производителей»), а насколько хорошо его представляли себе архитекторы и художники (за исключением Павла Филонова, с которым он дружил и с которым собирался издать «Кол из будущего» отдельной книгой) — судить трудно. Стоит добавить, что большинство людей, с которыми он сталкивался поверхностно, сомневались в его психическом здоровье, а на глубокое понимание со стороны революционно-архитектурного сообщества, как правило, рассчитывать трудно. И с другой стороны, этим «сумасшествием» проникнуто большинство значимых проектов русского архитектурного авангарда, и я бы даже сказал, их ценность определяется тем, насколько они им проникнуты.

«Я почувствовал скрип и покачивание. Это железная цепь подымала меня вдоль дома-тополя; мелькали клетки стеклянного плаща и лица. <…> Я вышел на мостик. Изящный, тонкий, он на высоте 80 сажен соединял два дома-тополя. <…> Вдали, между двух железных игл, стоял дом-пленка. 1000 стеклянных жилищ, соединяемых висячей тележкой с башнями, блестели стеклом. Там жили художники, любуясь двойным видом на море, так как дом иглой-башней выдвинулся к морю. Он был прекрасен по вечерам. Рядом на недосягаемую высоту вился дом-цветок, с красновато-матовым стеклом купола, кружевом изгороди чашки и стройным железом лестниц ножки. <…>. Железные иголки дома-пленки и полотно стеклянных сот озарялись закатом. У угловой башни начинался другой протянутый в поперечном направлении дом. Два дома-волоса вились рядом один около другого. <…> Роща стеклянных тополей сторожила море».

Главная идея Хлебникова в «кричали» — автономная жилая капсула. «Был выдуман ящик из гнутого стекла или походная каюта. <…> Было решено строить не из случайной единицы кирпича, а с помощью населенной человеком клетки. Стали строить дома-остовы, чтобы обитатели сами заполняли пустые места подвижными стеклянными хижинами, могущими быть перенесенными из одного здания в другое. Таким образом было достигнуто великое завоевание: путешествовал не человек, а его дом на колесиках, или, лучше сказать, будка, привинчиваемая то к площадке поезда, то к пароходу». Капсулы монтируются во временные композиции-дома, перелетая от одной к другой («возникло право быть собственником такого места в неопределенно каком городе»). Эти композиции меняют морфологию города — возникают соты соединенных клеток, улицы проходят сквозь них. Различаются улочертог или дворцоул (улица + представительное здание), избоул, мостоул (дома-мосты, «дуги моста и опорные сваи населены зданиями»), дом-тополь («состоял из узкой башни, обвитой кольцами из стеклянных кают»), подводные дворцы и дома-пароходы, дом-пленка («состоял из комнатной ткани, натянутой между двумя башнями»), дом-качели, шахматы, чаша, волос, трубка, книга, поле.

Это может казаться безответственными фантазиями, но историк архитектуры тут скорее ахает. Дома-книги каждый может наблюдать на Новом Арбате в Москве, но не только они, а все придуманные Хлебниковым концепты превратились в пафосные проекты. Георгий Крутиков в 1928 году прославился проектом летающего дома со стеклянными капсулами-ячейками, Ле Корбюзье в утопическом проекте «План Обюс» для Алжира предложил все дома сделать домами-мостами с автомобильными шоссе по крышам, Питер Кук и его коллеги — очень отвязные молодые английские утописты из группы «Аркигрэм» — в духе 1968 года предложили дома-деревья с висящими на них жилыми капсулами, француз Йона Фридман — дома-мосты и дома-кратеры, чуть позже японские метаболисты Киёнори Кикутакэ и Кэндзо Танги — дома с пропущенными жилыми ячейками (дома-шахматы в терминологии Хлебникова), Паоло Солери — дома-пленки, а группа «Суперстудио» — дома-поля.

Эти предвидения Хлебникова появляются почти мимоходом, как побочный продукт какого-то гораздо большего видения, которое трудно определить, хотя оно, конечно, как-то им обговорено.

Главным здесь является ощущение мобильности города, который все время меняет форму, как облако. Город Хлебникова летает и в некотором смысле располагается в небе. «Город сверху: сверху сейчас он напоминает скребницу, щетки. Это ли будет в городе крылатых жителей? В самом деле, рука времени повернет вверх ось зрения, увлекая за собой и каменное щегольство — прямой угол. На город смотрят сбоку, будут — сверху. Крыша станет главное. <…> Крыша <…> нежится в синеве, она далека от грязных туч пыли. Она не желает, подобно мостовой, мести себя метлой из легких, дыхательного горла и нежных глаз; не будет выметать пыль ресницами и смывать со своего тела грязь черную губкой из легкого. Прихорашивайте ваши крыши; уснащайте эти прически узкими булавками. Не на прочных улицах с их грязным желанием иметь человека, как вещь, на своем умывальнике, а на прекрасной и юной крыше будет толпиться люд, носовыми платками приветствуя отплытие облачного чудовища, со словами "до свиданья" и "прощай!" провожая близких».

Это теперь легко понять — вся авангардная архитектура через пять-семь лет после того, как Хлебников это написал, попыталась взлететь, стать невесомой, опереться не на стены, а на тонкие столбики, привязывающие ее к земле как веревочки, заставляя бетонные этажи зрительно опираться на ленточные окна, то есть на пустоту,— всеми силами подчеркивая, что она ничего не весит и ее того гляди сдует.

Вторым принципом является соединение всех людей в одно ментальное целое посредством радио. «Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество <…> Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне, проносящейся над страной каждый день, вполне орошающей страну дождем научных и художественных новостей,— эта задача решена Радио с помощью молнии. На громадных теневых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов».

По радио у Хлебникова передаются слова, тексты, музыка, изображения, причем слушатели радио могут сами отправлять сообщения в радио. Интернет нами воспринимается не как откровение всеединства, а как бытовая рутина, но для 1921 года это было прозрением. Прозрения Хлебникова несколько раздражают, потому что непонятно, как они делаются. Он что-то знает, это позволяет ему делать точные прогнозы, но как именно — непонятно.

Это не привычный для начала ХХ века прогрессизм, экстраполяция в будущее улучшенного существующего. Его образы будущего невозможно вытянуть из науки, из экономических или политических трендов, «мостоул» нигде и никак не был предусмотрен. Хлебникова в Персии, куда его занесла судьба в начале 1920-х, называли «русский дервиш», его предсказания — это какое-то шаманство, когда из бесконечного горизонта возможностей выбирается одна, но она вдруг осуществляется. В 1912 году в тексте «Учитель и ученик» он напишет: «Не стоит ли ждать падения государства в 1917 году?» Как выяснилось, стоило.

Метод предсказаний Хлебникова изложен им в мистическом философско-числовом трактате «Доски судьбы». Он не поддается изложению. Однако считается, что замысел Хлебникова близок «Философии общего дела» Николая Федорова в идее если не воскрешения всех мертвых, то присутствия лучших мертвых в одном пространстве с живыми (их он намеревался собрать в Общество председателей земного шара). «В обычном словесном изложении человечество походит на белую груду, на вороха сырых свеженабранных листов печати. Малейший ветер заставит их разлететься в стороны. Но есть способ сверстать эти разрозненные белые листы в строгую книгу»,— пишет он в трактате.

Принципиальное их с Федоровым различие в том, что Федорову не была знакома идея необратимости физических процессов — он искренне полагал, что мертвых можно собрать обратно из того, что от них осталось, и заставить это ожить. Исходя из закона энтропии это невозможно сделать в принципе. Однако того же можно достигнуть, если вернуть время, в котором жили умершие. Насколько можно понять, Хлебников размышлял именно в этом направлении.

Он считал время четвертым измерением, подобным трем пространственным тем, что по нему можно двигаться в любом направлении. Нужно только понять как. Геометрию Лобачевского и теорию относительности Эйнштейна он считал первыми шагами к освоению этого измерения: «И пусть пространство Лобачевского // Летит с знамен ночного Невского»,— говорится в поэме «Ладомир». Одна особенность его восприятия города очень характерна. «"Будто красивые" современные города на некотором расстоянии обращаются в ящик с мусором. Они забыли правило чередования в старых постройках (греки, ислам) сгущенной природы камни с разреженной природой — воздухом (собор Воронихина), вещества с пустотой; то же отношение ударного и неударного места — сущность стиха. У улиц нет биения. Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня». Он воспринимает ткань города как стиховую. Это хотя и пленительно, но довольно странно: стих разворачивается во времени, а город в пространстве. Для Хлебникова нет разницы. Если пространственные измерения и временное — это нечто изоморфное, то попасть в будущее — это все равно как в булочную сходить, надо только узнать дорогу. А там уже избоулы или мы живем на небесах (смотря куда зайдешь).

Вероятно, самое потрясающее видение Хлебникова — это его образ сельского хозяйства будущего. «Пахарь в облаках. Весною можно было видеть, как два облакохода, ползая мухами по сонной щеке облаков, трудолюбиво боронили поля, вспахивая землю прикрепленными к ним боронами. Иногда небоходы скрывались. Когда туча скрывала их из виду, казалось, что борону везут трудолюбивые облака, запряженные в ярмо, как волы. Позднее неболеты пролетали как величественные лейки, спрятанные облаками, чтобы оросить пашню искусственным дождем и бросить оттуда целью потоки семян. Пахарь переселился в облака и сразу возделывал целые поля».

Тут, честно сказать, не совсем понятно, мы уже умерли в этом будущем или живем на облаках во плоти,— разницы между живым и мертвым состоянием нет. Это мне кажется главным содержанием утопии Хлебникова. В ней ничего не говорится о социальном, государственном, экономическом устройстве утопической жизни — это все совершенно неважно. Все эти мостоулы и дома-качели со стеклянными капсулами обитания существуют за пределами нынешней реальности не в том смысле, что ее нет, а в том, что будущее и прошлое существуют одновременно с нею. «Заря будущего мирно пасется рядом с тенями прошлого». Если угодно, это мир, где мертвые Федорова уже воскрешены и все времена существуют одновременно, поэтому будущее очень просто описать — можно сходить посмотреть.

Это очень сильная утопия, и это очень русская утопия в том смысле, что она ни на что не похожа. Но главное ее, несколько пугающее достоинство не в этом. Это единственная утопия, которая еще не сбылась, а утопии так устроены, что если сформулировать какую-то цель, то человечество начинает туда стремиться.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram