Спасение явлений

Как Галилео Галилей стал мучеником науки

460 лет назад, в феврале 1564 года, родился Галилео Галилей — астроном, физик, математик, один из отцов великой естественнонаучной революции XVII столетия. И один из ее мучеников — может быть, мученик самый главный, во всяком случае, самый известный. Суд инквизиции, смертельная угроза и вырванное у 70-летнего старика отречение от представлений о том, что Земля вращается вокруг Солнца,— такая же азбучная картинка, как и Ньютон, которому на голову падает яблоко. Насчет яблока — это, правда, легенда. Но и осуждение Галилея — не только факт борьбы науки и невежества: за ним просматривается малодушный политический маневр.

Жозеф-Николя Робер-Флёри. «Галилей перед судом

инквизиции», 1847

Фото: Joseph Nicolas Fleury

Жозеф-Николя Робер-Флёри. «Галилей перед судом

инквизиции», 1847

Фото: Joseph Nicolas Fleury

Вот что поражает в истории Галилея прежде всего: в ней невероятное обилие полутонов и двусмысленностей. Издалека ведь в ней обычно усматривают четкий и простой конфликт. Наука против веры, передовая мысль против реакции, знание против воинствующего невежества, есть герой, бросивший вызов косности, и есть его палачи. Случается даже, что люди, увлекаясь, попросту путают три совершенно разных сюжета: революционный труд Коперника, разработавшего гелиоцентрическую теорию, смерть на костре Джордано Бруно, казненного вовсе не за естественнонаучные воззрения, и, наконец, процесс Галилео Галилея. Чтобы далеко не ходить — лет 14 тому назад тогдашний спикер Государственной думы Борис Грызлов сказал: «Термин "лженаука" уходит в древние века, мы можем вспомнить Коперника, которого сожгли за то, что он говорил: "А земля все-таки вертится!"» «И все-таки она вертится» — это, разумеется, слова не Коперника и даже не Бруно, а именно что Галилея, только апокрифические — скорее всего, он их не произносил вовсе, но не в этом дело.

Была ли в Галилеевы времена вся Римская курия сверху донизу страшным и принципиальным врагом коперниканства? Как ни удивительно, нет. Была ли католическая церковь каким-то особенным образом враждебна к новейшим астрономическим открытиям по определению? Опять-таки нет: непосредственно в Риме, в «мозговом центре» ордена иезуитов, трудились в том числе астрономы, которые тоже прекрасно умели пользоваться телескопом. Был ли Галилей «одним в поле воином» против монолитного фронта безжалостных обскурантов? Уж точно нет: у него были единомышленники и сочувствующие во всей Европе, с ним переписывались монархи, ему покровительствовал один из главных правителей Италии — великий герцог Тосканский. Да что там, римские папы, уже зная о взглядах Галилея относительно устройства Вселенной, находили нужным лично продемонстрировать ученому крайнюю благожелательность.

Далее: его судили за распространение учения, которое, с одной стороны, было запрещено — но, с другой стороны, выходило, что не все так уж однозначно, что на определенных условиях и с правильным подбором слов можно было спокойно об этом учении рассуждать. Предметом обвинения была конкретная книга, которую в конце концов по итогам процесса запретили,— но это была книга, изданная с одобрения церковной цензуры. Приговор суда был по сути обвинительным — но при этом не признавал подсудимого еретиком в строгом смысле. Галилея осудили на тюремное заключение — но при этом ни во время следствия и суда, ни после ни в какие застенки и мрачные темницы его не бросали, а отпустили на родину, в Тоскану, где он мирно умер годы спустя.

Но это все ж таки был домашний арест, и вообще не будем обманываться: Галилей, безусловно, жертва. Вынудить пожилого человека, искренне верующего католика, ученого с европейским именем, коленопреклоненно каяться («отрекаюсь, хулю и проклинаю вышеназванные заблуждения и ереси») и обещать впредь загладить свои проступки («если же я узнаю какого-нибудь еретика или заподозренного в ереси, то донесу на него в эту Священную палату») — это отвратительно даже как проявление милосердия (могли бы, дескать, и сжечь).

Однако всего этого — громкого разбирательства, судилища, приговора, отречения, шума на всю Европу — попросту могло не быть, если бы не обстоятельства. Которые никак не зависели ни от Галилея, ни от инквизиционного трибунала.

Спасение ретроградного Меркурия

«Планисфера Коперника». Иллюстрация из книги Андреаса

Целлариуса «Макрокосмическая гармония», 1660

Фото: Andreas Cellarius

«Планисфера Коперника». Иллюстрация из книги Андреаса

Целлариуса «Макрокосмическая гармония», 1660

Фото: Andreas Cellarius

Задолго до описываемых событий, в 1543 году вышла книга Николая Коперника «Об обращении небесных сфер», где высказывалось не то чтобы совсем новаторское, но по-новому аргументированное представление об устройстве мироздания. В центре — Солнце, вокруг которого вращаются Земля и все другие планеты.

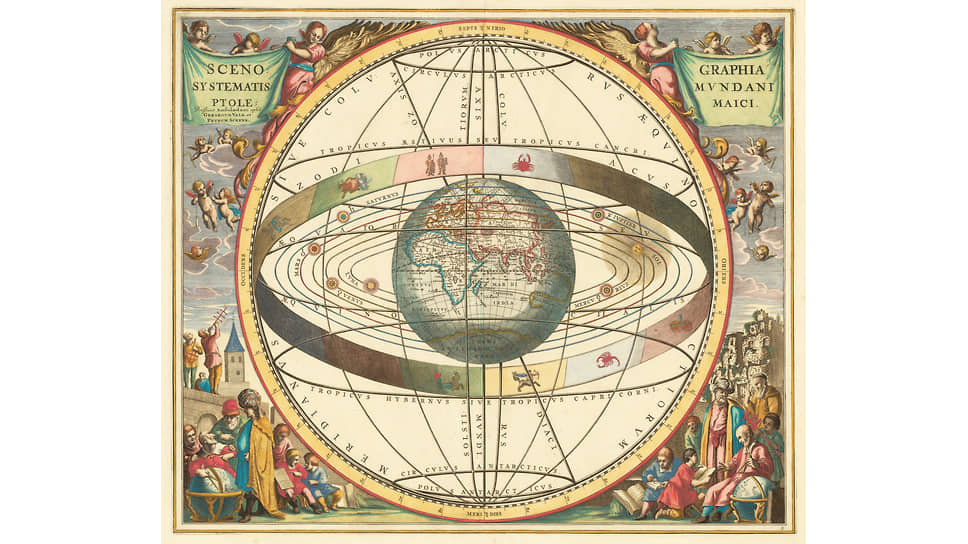

Огромному количеству вполне образованных людей в этот момент кажется, что научный консенсус на стороне другой теории, привычного всем геоцентризма: в центре Вселенной — неподвижная Земля. Консенсус этот, правда, древний, еще языческий, потому что восходит эта схема устройства мира к Аристотелю. Землю окружают семь концентрических сфер, по которым перемещаются планеты, а дальше сфера неподвижных звезд — и, собственно, все, предел тварного мира. Это картина абсолютного совершенства: сфера — самое совершенное из тел, семь — священное число, и устройство планетных небес, неподвластных земной скверне и изменчивости, исполнено высшей стройности, соразмерности и гармоничности. Так выглядит Вселенная, например, в «Божественной комедии» Данте.

Но тогда планеты должны аккуратно и размеренно двигаться по эклиптике, как движутся Луна и Солнце. Однако если смотреть с Земли, все выглядит иначе: планеты замедляются, останавливаются и даже начинают двигаться попятно. Вы, наверно, слышали выражение «ретроградный Меркурий»? Вот об этом явлении и речь. На самом деле, конечно, никакой ретроградности нет, Меркурий знай себе перемещается по своей орбите. Но поскольку и Земля по собственной орбите перемещается тоже, наложение этих движений создает видимость планетных «зигзагов».

Античная наука веками старалась насколько возможно «спасти феномены», то есть придать наблюдаемым астрономическим явлениям четкое математическое объяснение. В конце концов уже во II веке н. э. александрийский астроном Клавдий Птолемей постулировал остроумную версию (не им, правда, придуманную): планеты движутся по своим орбитам, одновременно описывая небольшой круг вокруг определенной точки этой орбиты.

Как модель это до поры до времени благополучно работало, позволяя исправно вычислять перемещения планет. Что было важно не только для астрономов в нашем понимании и не только для мореплавателей, но и для звездочетов: астрология в это время оставалась большой индустрией, для которой расчисленные таблицы движения планет были хлебом насущным. Но с появлением трактата Коперника оказалось, что гелиоцентрическая модель (с Солнцем в центре) все-таки надежнее старой геоцентрической: вычисления выходили гораздо более точными. Мгновенной революции здесь не было, ученые обсуждали, спорили, сравнивали. Как не было и централизованного «окрика» со стороны церковных властей.

Пока на арене научного поиска не появился Галилей со своими открытиями. Увиденные им в телескоп спутники Юпитера противоречили старинному представлению о семи планетах, открытие фаз Венеры подрывало птолемеевское представление о движении небесных тел. Даже обнаруженные Галилеем пятна на Солнце и рельеф Луны — и те были шоком: в соответствии с аристотелевой космологией светилам надлежало быть идеально прекрасными, без пятен и шероховатостей. Видя все это, научные противники Галилея перешли от полемики к прямым доносам по религиозной части.

Спасение птолемеевой системы

«Система мира Птолемея». Иллюстрация из книги Андреаса

Целлариуса «Макрокосмическая гармония», 1660

Фото: Andreas Cellarius

«Система мира Птолемея». Иллюстрация из книги Андреаса

Целлариуса «Макрокосмическая гармония», 1660

Фото: Andreas Cellarius

Неприятность гелиоцентрической системы состояла в том, что в ней можно усмотреть противоречие с Библией. Там же много раз на разные лады сказано, что Творец «утвердил» Землю и простер над ней небо, да и к тому же Иисус Навин приказал именно Солнцу остановиться на небосклоне — значит, движется оно. А Земля неподвижна, она — центр мироздания.

Да, конечно, аргумент этот теперь кажется смешным не только атеисту, но и верующему. В конце концов, в переносном и символическом смысле Писание говорит и о творении, и о Творце много такого, что при буквальном прочтении совершенно не вписывается в самое что ни на есть ортодоксальное богословие. Но поднявшиеся вокруг Галилея и коперниканства споры затронули больное место: католицизм еле-еле оправился после триумфа Реформации, а новое астрономическое учение выглядело в том числе угрозой его доктрине. Да, конечно, есть в Библии места, которые нужно толковать духовно, есть выражения, которые приспособлены к пониманию простого человека, а не ученого астронома. Но будет безопаснее, если церковь сама — не доверяя сколь бы то ни было ученым мирянам — решит, где можно Писание трактовать буквально, а где нет.

В 1616 году римская Конгрегация инквизиции рассмотрела вопрос о гелиоцентризме — и приняла вроде бы радикальное решение. Тезис о Солнце как центре Вселенной был осужден как мнение «нелепое и абсурдное с философской точки зрения и, кроме того, формально еретическое, так как выражения его во многом противоречат Священному Писанию». Тезис о движении Земли инквизиция сочла «заслуживающим такого же философского осуждения» и «ошибочным в вере».

Но тут, во-первых, у науки как бы приоритет над верой: гелиоцентризм сначала осуждается с научной («философской») точки зрения, а потом с религиозной — а кто знает, к чему «философия» придет в дальнейшем. Во-вторых, трактат Коперника по итогам инквизиционного разбирательства был запрещен — но запрещен с оговоркой. После того как книгу исправили в том смысле, что гелиоцентризм — лишь удобная для расчетов математическая модель, а не абсолютная природная истина, «Об обращении небесных сфер» вновь стало можно публиковать и хранить.

В-третьих, Галилей в 1616 году вышел, почитай, сухим из воды. Кардинал Роберто Беллармино, виднейший богослов Контрреформации и глава римской инквизиции, отстоял птолемееву модель как наиболее соответствующую текущему толкованию Библии, но Галилею никаких кар не досталось. Кардинал только в присутствии нотариуса «увещевал» Галилея отказаться от преподавания или распространения коперниканского учения. Вдобавок папа Павел V после этого лично принял ученого и тепло заверил его, что никаких репрессий в его адрес не будет. Надо только играть по правилам, не пересекать, говоря сегодняшним языком, «двойную сплошную» — и все будет в порядке.

Спасение римского величия

Пьетро да Кортона. «Портрет Урбана VIII», 1624–1627

Фото: Capitoline Museums

Пьетро да Кортона. «Портрет Урбана VIII», 1624–1627

Фото: Capitoline Museums

Когда читаешь о приговорах и запретах, коснувшихся в том числе и Галилея, может возникнуть ощущение, что Рим того времени — мрачная тоталитарная твердыня, какой-то Пхеньян. Для истории искусства это ощущение, пожалуй, будет совершенно непонятно. Папская столица XVII века — блистательный город, который все продолжает и продолжает хорошеть. Новые площади, новые дворцы, новые храмы, новые фонтаны, а в качестве доминанты всего этого великолепия — наконец-то достроенная и изумительно украшенная ватиканская базилика Св. Петра.

И уж совсем ничего устрашающего не было в персоне кардинала Маффео Барберини, который в 1623 году был избран папой и принял имя Урбан VIII. По-латыни urbanus — не только «городской», это очень симпатичное прилагательное, которое обозначает также человека культурного, вежественного, хорошо воспитанного, утонченного. Современники примерно этими-то словами Урбана VIII и аттестуют. Он эрудитским образом знал классическую греко-римскую словесность, сам писал латинские стихи, покровительствовал художникам и музыкантам. Художественный патронаж давно был важной составной частью публичного образа римских пап, это понятно, но Урбан придал ему по-настоящему барочную избыточность. И не забывал напомнить потомкам о том, сколькими красотами Рим обязан именно ему, Урбану VIII: три золотые пчелы, геральдический символ семейства Барберини, до сих пор во множестве украшают римские памятники.

Рим Урбана VIII — город-праздник, где с ослепительной театральностью богослужений соперничают роскошные оперные представления во дворце Барберини. Конечно, это самое семейство после восшествия на престол Урбана бессовестно обогащалось всеми правдами и неправдами с полного одобрения понтифика. Конечно, папа в своих художественных пристрастиях был несколько избирателен. Сам выходец из Тосканы, он предпочитал именно тосканских мастеров — и прежде всего Джана Лоренцо Бернини, который именно благодаря папе Барберини превратился в главного мастера чудес барочного Рима. Конечно, не только Урбана-понтифика, но и Урбана-поэта не заподозришь в излишней скромности — он самолично отредактировал многочисленные богослужебные гимны, бывшие в употреблении многие века, на свой вкус поправив (а то и основательно переписав) все «варварские» и недостаточно изысканные места. И включил их в новое нормативное издание Бревиария, чтобы католики по всей земле за богослужением пели эти гимны именно в его, Урбана, версии. Кстати о варварстве. После того как для создания колоссального берниниевского балдахина в Сан-Пьетро содрали и переплавили древние бронзовые украшения Пантеона, на статуе Пасквино (она римлянам служила «социальной сетью», площадкой для анонимных сатирических «постингов») появилась звонкая фраза: «Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini» — «Чего не сделали варвары, то сделали Барберини».

И все равно до поры до времени казалось, что новый папа — мало того что не пугало, он воплощение принципа «живи и дай жить другим». И Галилей (тосканец, не будем об этом забывать) уж тем более не мог не возлагать на него больших надежд. В конце концов, именно кардинал Барберини в 1616-м был среди тех, кто всячески старался смягчить удар, нанесенный по позициям гелиоцентризма, и ратовал в пользу Галилея.

Спасение коперниканской теории

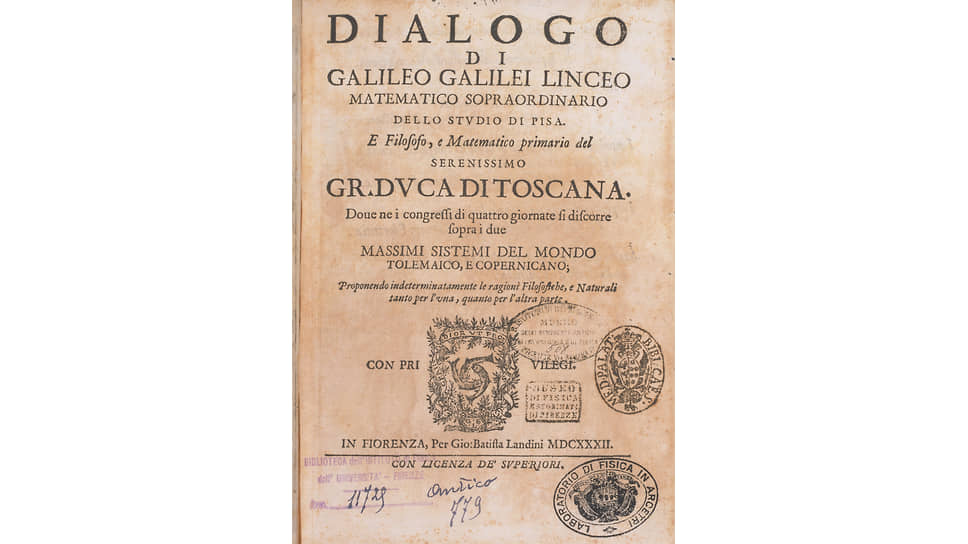

«Диалог о двух главнейших системах мира» Галилео

Галилея, 1632

Фото: Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza

«Диалог о двух главнейших системах мира» Галилео

Галилея, 1632

Фото: Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza

В 1624 году Галилей предпринимает путешествие в Рим, чтобы поздравить папу с восшествием на престол св. Петра,— и вроде бы добивается невероятно многого. Папа принимает его ласково и приветливо, несколько раз ведет с ним доверительные беседы на научные и богословские темы. Отменить декрет 1616 года, правда, не обещает, но всем известно, что папа считать коперниканство за ересь вовсе не склонен.

У Галилея, как бы то ни было, был заветный план: он собирался выпустить фундаментальный трактат, подытоживающий его многолетние наблюдения,— «Диалог о приливах и отливах». Папа через посредников благословил это намерение — но высказал ряд пожеланий, уж конечно, с целью обезопасить Галилея. «Диалог о приливах» — название неподходящее, так будет слишком очевидна коперниканская подоплека (дело в том, что морские приливы Галилей рассматривал как доказательство вращения Земли), зачем дразнить гусей, дорогой мой синьор Галилео. Лучше как-нибудь вроде «Диалог о системах мира». И необходимо, чтобы благонадежная церковная аргументация в пользу старой птолемеевой системы тоже в книге была, а гелиоцентризм представлялся бы именно как гипотеза.

Галилей эти пожелания учел — не то чтобы с энтузиазмом, конечно, но все-таки этих предосторожностей хватило, чтобы книга, когда она была наконец закончена, благополучно прошла цензуру. В 1630 году ученый получил imprimatur (официальное разрешение публикации) от папского цензора, в 1631-м — еще одно папское дозволение, разрешавшее печатать книгу во Флоренции.

В феврале 1632 года «Диалог о двух главнейших системах мира, птолемеевой и коперниковой» вышел из печати. Это в самом деле диалог, точнее четыре диалога, и с точки зрения формы это было самое подходящее к случаю решение. Можно вспомнить, как гораздо раньше, в XV веке, у великого гуманиста Лоренцо Валлы трактат об этике тоже облекался в форму диалога: беседуют три собеседника, один, естественно, отстаивает благонравную христианскую этику, другой — стоическую, а третий — эпикурейскую. Плюрализм, одним словом, причем украшенный «правильными» словами, но у читателя все же создается смутное впечатление, что речи эпикурейца как-то более убедительны и более красочны.

Примерно то же и у Галилея. Собеседников трое: Сальвиати, Сагредо и Симпличио. У Сагредо собственной позиции в споре об устройстве мира нету, он просто заинтересованно следит за беседой и подает нужные реплики; Симпличио отстаивает традиционную птолемеевскую систему; Сальвиати — рьяный адепт гелиоцентризма, и именно ему, естественно, Галилей вверяет свою систему аргументации и опыт своих наблюдений.

Спорят ученые мужи не только пространно, но и азартно, и Галилей не то чтобы затыкает рот Симпличио — ни в коем разе. И все равно как-то получается, что коперниканец Сальвиати последовательно отвергает все его доводы. Истинная тенденция «Диалога» очевидна даже при невнимательном чтении: для Галилея гелиоцентризм — не математический парадокс, а истинная система.

Но формально Галилей исполнил все требования. Победителей в споре нет, соперники прощаются, осыпав друг друга комплиментами, но остаются при своих воззрениях. Симпличио говорит напоследок, что «большой дерзостью было бы желать стеснить и ограничить божественное могущество и премудрость единственным человеческим измышлением». Сальвиати вежливо подхватывает: «Поистине небесное учение, и в полном согласии с ним находится другое божественное постановление, которое хотя и разрешает нам обсуждать строение мира, но указывает (быть может, для того чтобы не притупить и не уничтожить деятельность ума человеческого), что нам не дано постигнуть сущность дел рук Его». (Тут, правда, невольно вспоминаются известные строки, тоже на цензурные темы: «Способ, как творил Создатель, // Что считал он боле кстати, // Знать не может председатель // Комитета о печати».) Реверансы сделаны, условности соблюдены, и казалось, что никаких препон на пути победного шествия «Диалога» в ученом мире теперь быть не может.

Спасение жизни Галилея

Литография «Галилей на суде инквизиции в Риме»

Фото: Wellcome Library, London

Литография «Галилей на суде инквизиции в Риме»

Фото: Wellcome Library, London

И тем не менее уже в августе 1632 года по распоряжению столь благожелательного папы Урбана «Диалог» внезапно был изъят из продажи. Параллельно понтифик снаряжает специальную комиссию, которая должна была рассмотреть труд Галилея на предмет проповеди гелиоцентризма. Комиссия в итоге признала, что «Диалог о двух главнейших системах мира» действительно распространяет коперниканское учение — что Галилею было воспрещено в 1616 году. После чего Конгрегация инквизиции должным образом возбудила процесс и потребовала от Галилея явиться в Рим. Тот по разным уважительным причинам, разумеется, свой приезд откладывал, а дипломаты великого герцога Тосканского попутно старались действовать в его пользу, но в феврале 1633-го все-таки прибыл в папскую столицу.

Его поместили не в узилище, а на виллу Медичи, под опеку тосканского посла. Более того, даже когда в ходе следствия его решили взять под арест, местом заключения стали апартаменты прокурора инквизиции — три комнаты, комфорт, прогулки. Допрашивали Галилея всего четыре раза, и ход допросов, как и их содержание, выглядит в протоколах до странного однообразно.

Ты, Галилей, в своей книге проповедуешь учение о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Признаешь ли ты это? Нет, отвечает Галилей, что вы, я написал эту книгу исключительно для того, чтобы опровергнуть это учение, которого я ни в коем случае не придерживаюсь. Было ли тебе предписано в 1616 году воздержаться от распространения идей Коперника? Да, кажется, было, отвечает Галилей. А что же ты эти идеи распространяешь в «Диалоге»? Так я не распространяю, говорит Галилей, я просто эти глубоко ложные идеи излагаю, исключительно для того, чтобы опровергнуть. Но тебе же было велено не распространять эти идеи? Ты точно их не распространяешь в книге? Нет-нет, отвечает Галилей, будьте покойны, я не верю в то, что Земля движется. И так далее, сказка про белого бычка. Под конец, впрочем, Галилей признает, что в некоторых местах слишком увлекся, вошел в роль Сальвиати, так сказать, и потому аргументы в пользу гелиоцентризма могут-де показаться слишком решительными, даже убедительными — но ничего подобного он не имел в виду. Большего от него не смогли добиться даже под угрозой пытки.

22 июня 1633 года в доминиканской церкви Санта-Мария-сопра-Минерва был оглашен приговор, составленный по папскому указанию — и такой же двусмысленный, как и вся история сначала публикации «Диалога», а потом и его преследования. Галилей уличался в том, что давным-давно считал за истину лжеучения об устройстве мира, что в новой книге нарушил запрет на распространение этих лжеучений и защищал их, пытаясь прикрыть это вопиющее преступление хитростями и уловками. Но виновным в еретичестве его при всем том, как уже было сказано, не признали — только «тяжко заподозренным в ереси», почему от него и требовалось формальное отречение. В качестве наказания было определено тюремное заключение с обязательством читать раз в неделю семь покаянных псалмов — но с неопределенным сроком и с указанием на возможность смягчения приговора. Что и произошло сразу: заключение заменили домашним арестом, когда более, когда менее жестким.

Приговор смягчили, разумеется, с ведома папы. Но, собственно, все следствие и весь процесс были Урбаном VIII напрямую срежиссированы. И вот здесь мы оказываемся в тупике. Почему просвещенный понтифик, который поначалу так явно привечал Галилея, вдруг разворачивается на 180 градусов и инициирует скандальное и унизительное судилище? Да причем еще с явными расчетами: здесь послабление, здесь ужесточение, здесь потрафить, здесь напугать. Зачем ему понадобилась эта возмутительная игра?

(Неудачное) спасение папской чести

Питер Пауль Рубенс. «Последствия войны», 1637–1638

Фото: Palazzo Pitti

Питер Пауль Рубенс. «Последствия войны», 1637–1638

Фото: Palazzo Pitti

Часто считают, что Урбан попросту на Галилея обиделся. Дескать, ученый вложил соображения, которые папа Барберини лично ему, Галилею, высказал, в уста именно того персонажа «Диалога», которого зовут Симпличио, то есть «простак». Но, во-первых, совсем не обязательно было видеть в этом имени издевку: сам Галилей дает понять, что его Simplicio — это Симпликий Киликийский, неоплатоник VI века, уважаемый комментатор Аристотеля, один из последних светочей позднеантичной мысли. Во-вторых, в качестве реакции на личную обиду дело Галилея выглядит тем более вопиюще несуразным. Ладно бы запрет «Диалогов», но тут инквизиционный процесс, и так-то сам по себе громкий, привлекший внимание всего континента, а папа вдобавок по его окончании позаботился разослать реляции о приговоре во все университеты — пусть уж никто не останется в неведении. Чтобы верховный понтифик вселенской церкви таким оглушительным образом сводил счеты с каким-то астрономом — это как-то неубедительно.

Что убедительно — так это, если разобраться, чудовищное положение, в котором Урбан оказался в 1632 году. Вспомним, наконец, что в это время идет Тридцатилетняя война. Папа Барберини, который когда-то был нунцием во Франции, после своего избрания неожиданно стал благоволить в военном конфликте не Испании и не австрийским Габсбургам, как того можно было ожидать, а кардиналу Ришелье. И с редким упрямством придерживался профранцузской линии. В 1620-е испанцы с французами столкнулись на севере Италии, в войне за мантуанское наследство. Папская поддержка французской стороны была для габсбургского лагеря крайне досадна, потому что конфликт был локальный, но с большими стратегическими последствиями для Испании — однако это еще был не скандал. Когда в 1630 году шведский король Густав Адольф вторгся в Германию, и все знали, что кардинал Ришелье финансирует это протестантское вторжение, а папа Урбан на стороне Ришелье,— вот это уже был скандал. Который превратился в бурю самого отчаянного негодования к 1632 году, когда Густав Адольф контролировал почти всю Германию. Католическое дело безнадежно сокрушено, протестанты торжествуют — а папа, получается, им потворствует. Да как такое может быть?

И то был не просто ропот. 8 марта 1632 года испанский посол, кардинал Борджа, на заседании консистории публично обвинил папу в том, что его политика «наносит оскорбление католической вере». Последовала безобразная сцена — шум, крики, потасовка, и тут Урбан VIII, очевидно, струхнул. Испанская и имперская партия, того гляди, могли в этих бурных обстоятельствах попытаться инициировать созыв собора и объявить папу низложенным: появились слухи, что Урбан, мол, сам тайный протестант. К тому же на горизонте возник проект союза всех итальянских государств, оборонительной лиги под главенством Рима. Не совсем объединение Италии, конечно, и все-таки заманчиво — но в текущей ситуации, когда престиж Святого престола в католическом мире катастрофически рухнул, на этих планах можно было ставить крест.

Нужна была какая-то громкая пиар-акция, доказательство того, что папа никакой не криптопротестант, а ревностный вождь католицизма, готовый безжалостно преследовать ересь. Тут-то несчастный Галилей и пригодился.

Демонстративно преследуя ученого, папа, с одной стороны, даже и не в него лично метил, а наглядно защищал католическую ортодоксию: в протестантских-то странах никаких санкций за коперниканские взгляды не было. С другой стороны, все знали, что папа очень дружелюбно относится к Галилею — и все же обрек его на инквизиционный суд. Не пощадил, так сказать, «своего» ради правого дела, принес великую жертву. Правда, на всякий случай принес ее таким образом, чтобы именно издалека это казалось торжественным сокрушением еретика, а если присматриваться, то получалось, что не совсем это и сокрушение. Так, показательная порка.

И все это, что самое абсурдное, понапрасну. Раздражение против папы среди католических «ястребов» отчасти улеглось, но, естественно, не столько из-за дела Галилея, сколько из-за перемен в военной ситуации. Зато столь дорогая Урбану репутация Рима как просвещенной столицы искусств и наук пострадала безмерно. Возможно, все даже понимали, что папа Барберини, по сути, ставит перед собой и перед общеевропейской публикой мучительный вопрос: неужели было бы лучше, если бы я, Урбан VIII, был просто узколобым и идейным врагом всякого инакомыслия, эдаким Великим инквизитором? Я же на самом деле не таков — да, я пожертвовал старым астрономом, но это же ради текущего момента, конъюнктура меня вынудила.

Но выбор между обскурантом по велению души и оппортунистом, которому выгодно здесь и сейчас изобразить пламенного реакционера,— ложный выбор. Что называется, оба хуже. И в том, что европейское Просвещение со временем так решительно заняло антикатолические и вообще антиклерикальные позиции, есть серьезная вина вовсе не набожного католика Галилея, а Урбана VIII.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram