Исследователь гадов

135 лет назад зоолог Александр Никольский стал доктором наук

Ровно через 100 лет после этого, в 1989 году, на VII Всесоюзной герпетологической конференции было принято решение о создании при Зоологическом институте АН СССР Герпетологического общества, ныне главного в нашей стране профессионального объединения ученых, изучающих земноводных и пресмыкающихся. Назвали его именем А. Н. Никольского как одного из отцов-основателей отечественной герпетологии, науки о гадах, как ее называли во времена Карла Линнея.

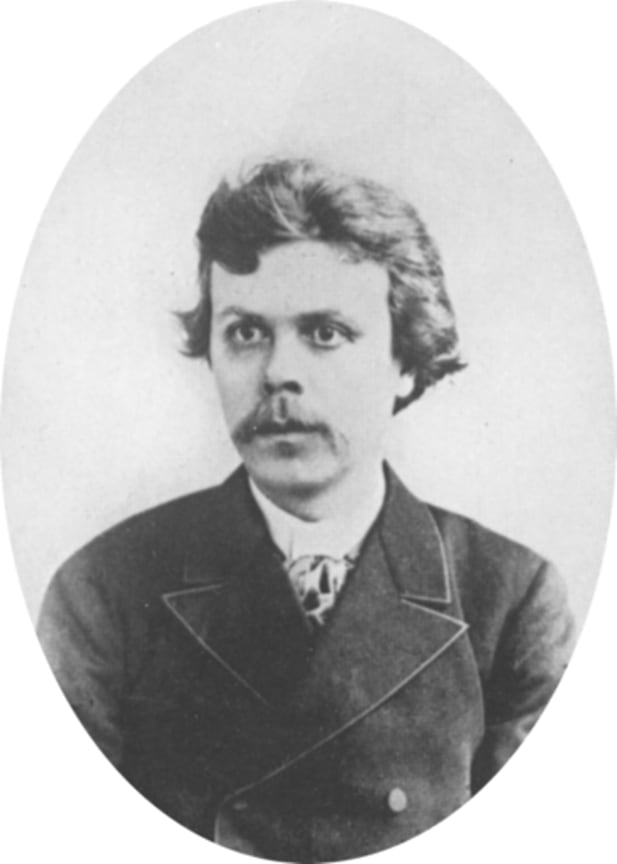

Александр Никольский

Фото: wikipedia.org

Александр Никольский

Фото: wikipedia.org

В 2011 году Никольский попал в «The Eponym Dictionary of Reptiles» («Словарь эпонимов рептилий») Университета Джонса Хопкинса, который вызвал волну недовольства герпетологов во всем мире за слишком большую цену книги подобного жанра ($63) и возмущение, почему в ней отсутствуют биографии таких-то и таких-то ученых, широко известных в такой-то и такой-то стране, в честь которых названы виды таких-то еще более широко известных во всем мире даже неученому народу видов змей, ящериц, черепах и крокодилов. Словом, ученые едва не разругались вдрызг за место в этом престижном герпетологическом «поминальнике» своих соотечественников.

Но все это едва ли можно считать запоздалым признанием профессиональных заслуг профессора Александра Михайловича Никольского. Он и при жизни был прекрасно известен коллегам-зоологам во всем мире. Никольский открыл и описал 74 новых для науки вида животных, в том числе ящериц — 34, змей — 11, черепах — 1, земноводных — 10, рыб — 17, млекопитающих — 1. Весьма солидный результат для конца XIX и начала XX века, когда описание новых видов позвоночных стало уже редкостью. Научных публикаций у Никольского было больше сотни, включая двухтомные монографии «Пресмыкающиеся» и «Земноводные», несколько определителей, учебники для студентов, в том числе первый российский учебник «География животных» (1909).

За пределами научного сообщества его статьи в периодической прессе читали все интересующиеся охотой, рыбалкой, животными и вообще природой; таких статей он написал около 300 на самые разные темы: от «Как развести плодовый садик» и «Ловли бычков удочкой» до «Спиритизма» и «Оживления частей тела животных и человека». Более серьезно интересующиеся наукой читали его «Занимательную зоологию» и «Занимательную физиологию», книги «Земля и мир животных», «Мой зоологический сад», «Происхождение домашних животных», «Сообщество у животных», «Душа и мозг». Всего у него было полтора десятка подобных книг, которые неоднократно переиздавались в первой половине прошлого века. В его переводе были опубликованы первые русские издания «Жизни моря» Конрада Келлера (1896) и «Вымерших чудовищ» Генри Хатчинсона (1900), второе русское издание «Жизни животных» Брема (1902) в трех томах.

Особняком стоит его очерк «Из воспоминаний». Он был издан довольно поздно, в 1966 году, в первом выпуске сборника «Из истории биологических наук», который начал издаваться в Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники Академии наук СССР. Его историки науки цитируют скупо, уж больно яркую, почти щедринскую картинку профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского Императорского университета последний двух десятилетий XIX века он там нарисовал, а ведь там преподавали знаменитые корифеи отечественной науки, которых иначе как с нимбом представлять себе сейчас неловко.

Астраханские корни

Родился Александр Никольский в семье врача Астраханского военного госпиталя, у которого было восемь сыновей и две дочери, Александр по счету был третьим с конца. Его дед по отцу был священником, а родным братом этого деда был известный петербургский митрополит Исидор (в миру Иаков Никольский), первенствующий член Святейшего синода, кавалер всех доступных духовному лицу орденов вплоть до высшего ордена Святого апостола Андрея Первозванного, известный в истории науки тем, что едва не упек в Соловецкий монастырь на покаяние профессора Императорской медико-хирургической академии Ивана Сеченова за его «предерзостное душепагубное и вредоносное учение» (физиологию высшей нервной деятельности в целом и книгу «Рефлексы головного мозга» в частности). Потребовалось вмешательство министра юстиции князя Урусова, чтобы не оскандалиться на весь цивилизованный мир.

Но никто из семьи Александра никогда не пытался заводить с митрополитом знакомство. Сам Александр Никольский узнал, что он внучатый племянник Исидора только незадолго до смерти митрополита в 1892 году, когда уже был приват-доцентом кафедры зоологии, сравнительной анатомии и физиологии животных петербургского университета.

Александру было шесть лет, когда его отец умер. Источником существования всей семьи после смерти отца осталась одна только пенсия за утерю кормильца, но вдова сумела дать образование всем детям, которые остались у нее на руках, из восьми братьев пятеро получили высшее образование. В восемь лет Александр поступил в первый класс гимназии, а третьем классе начал зарабатывать первые деньги репетиторством, получая 60 копеек в месяц. С шестого класса он начал откладывать часть заработанных денег на поездку в Петербург для поступления в университет, но накопил слишком мало.

Помог ему выпускник Казанского университета Василий Евграфович Яковлев, который начинал свою научную карьеру энтомологом, но жизнь сложилась так, что он получил должность по ведомству госконтроля и дослужился до управляющего каспийскими рыбными промыслами. В Астрахани его все знали, и, когда он устроил подписку в пользу талантливого юноши, не называя его имя, деньги быстро собрались. Александру Никольскому их хватило почти на всю первую зиму его жизни в Петербурге.

Студенчество

Там он сначала поступил на математическое отделение физико-математического факультета, мечтая стать астрономом. Но для этого нужно было освоить целый ряд математических дисциплин, к каковым он не имел склонности, и он перешел на естественное отделение того же факультета. Здесь ему тоже не все понравилось, и вместе со своим товарищем по астраханской гимназии Владимиром Хлебниковым он перевелся в московскую Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную и лесную академию. Проучились они там меньше года и вернулись обратно, оправдываясь царившей там невыносимо скучной обстановкой.

По возвращении оба «беглеца» попали под руководство профессора Модеста Богданова, известного в те годы зоолога и путешественника, который постарался сделать их жизнь менее скучной, отправив обоих на преддипломную практику на Мурманский берег Северного Ледовитого океана для исследования влияния китоловства на рыболовство. Полевая зоология его новым ученикам понравилась. Хлебников в итоге стал известным орнитологом и основателем первого в России государственного заповедника в дельте Волги, правда, сейчас его помнят только как отца поэта-футуриста Велемира Хлебникова. А для Никольского его первое научное путешествие на Кольский полуостров позволило ему немного поправить материальное положение.

По возвращении из Мурманской экспедиции он по представлению профессора Богданова был избран исправляющим должность хранителя зоологического кабинета университета с жалованьем 25 руб. в месяц. До этого он перебивался, как говорится, с хлеба на квас, много помогал ему друг астраханского детства Хлебников, который был более обеспечен, его отец был купцом.

Жизнь в экспедициях и на профессорском покое

Перед самым окончанием университета в 1881 году Никольский получил от Императорского географического общества предложение съездить в экспедицию на Сахалин. Вернувшись оттуда, он занял прежнее место хранителя зоологического кабинета, где жалование ему неожиданно повысили до 60 руб. в месяц. И почти сразу стал собираться в новую экспедицию в Алтайский горный округ. Его и еще несколько натуралистов Географическое общество прикомандировало к ревизионной комиссии, которая проверяла дела в тамошних удельных имениях императорской семьи.

Экспедиция снаряжалась Министерством двора, и Никольский впервые попал на прием в высокие сферы. Потом при подобных обстоятельствах, получая напутствия перед очередной экспедицией, он лично познакомился с великими князьями Константином Константиновичем (президентом Императорской академии наук) и Александром Михайловичем (председателем Совета по делам торгового мореплавания).

В 1884 году Западно-Сибирский отдел Географического общества отправил Никольского в командировку на озеро Балхаш и в Семиреченскую область, где он собрал материал для магистерской диссертации. В 1885 году он побывал в Персии. В 1886 году по поручению Министерства государственных имуществ он занимался исследованием рыболовства на Аральском море и в Сырдарье и Амударье. В 1887 году Никольский защитил магистерскую диссертацию и сделался приват-доцентом. А в 1889 году защитил докторскую диссертацию по материалам его сахалинской поездки. Летом 1888, 1889 и 1890 годов по поручению Петербургского общества естествоиспытателей он исследовал фауну позвоночных Крыма. А в 1896 году его пригласили на должность заведующего отделом рыб, амфибий и пресмыкающихся Зоологического музея Императорской академии наук.

Летом 1897 года по поручению Петербургского общества судоходства Никольский занимался исследованием состояния рыболовства на астраханских промыслах. Это была его последняя поездка с научной целью. Ею закончился первый этап его научной карьеры — полевой, в ходе которого он собирал и работал со своими коллекциями и коллекциями других выдающихся путешественников рубежа XIX и XX веков: Пржевальского, Северцова, Грум-Гржимайло, Черского, с которыми был лично знаком.

За время службы в Зоологическом музее Академии наук, то есть с 1896 по 1903 год, он обработал находившийся в музее материал по пресмыкающимся и амфибиям, результатом чего стала его монография «Herpetologia Rossica», получившая премию Петербургского общества естествоиспытателей.

Александр Никольский был уже немолод, ему шел пятый десяток, у него была семья, дети, но в столичном университете он по-прежнему был лишь приват-доцентом. И как только в 1903 году в Харьковском университете открылась вакансия профессора зоологии, он туда уехал. Здесь он профессорствовал до 1931 года, потом ушел на пенсию, но продолжал читать лекции в университете и медицинском институте. Последней его научной работой стала статья «Происхождение фауны Байкала» (1940), в которой он выдвинул довольно интересную гипотезу о том, что Байкал был в прошлом заливом (фьордом) третичного Охотского моря. Полностью это исследование «Роль ледникового периода в истории фауны палеарктической области» было опубликовано в 1947 году, спустя пять лет после кончины Александра Михайловича Никольского

В Харькове, на улице Семинарской, стоит двухэтажный дом, построенный ныне всемирно известным герпетологом Никольским для своей семьи, где до сих пор на двери квартиры второго этажа висит латунная табличка «Профессор Александр Михайлович Никольский». А может быть, уже не висит.