Случаи из уличной жизни

Анна и Виталий Черепановы: искусство как игра

Художники из Нижнего Тагила Анна и Виталий Черепановы (род. 1989 и 1990 соответственно) работают в самых разных медиа, от живописи до перформансов под уличными камерами видеонаблюдения. Однако их главный труд — создание горизонтальных творческих сообществ и непредсказуемых творческих ситуаций, игра в ситуационистском духе.

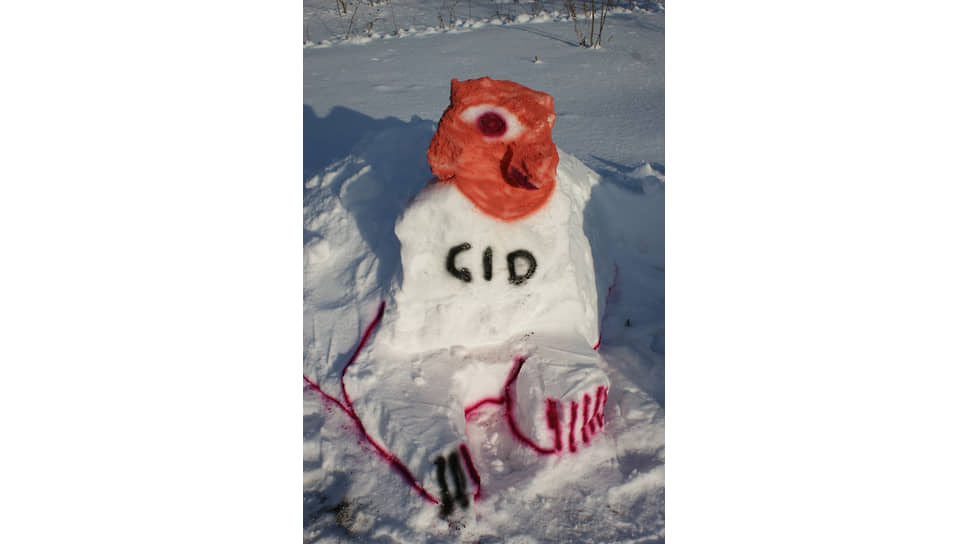

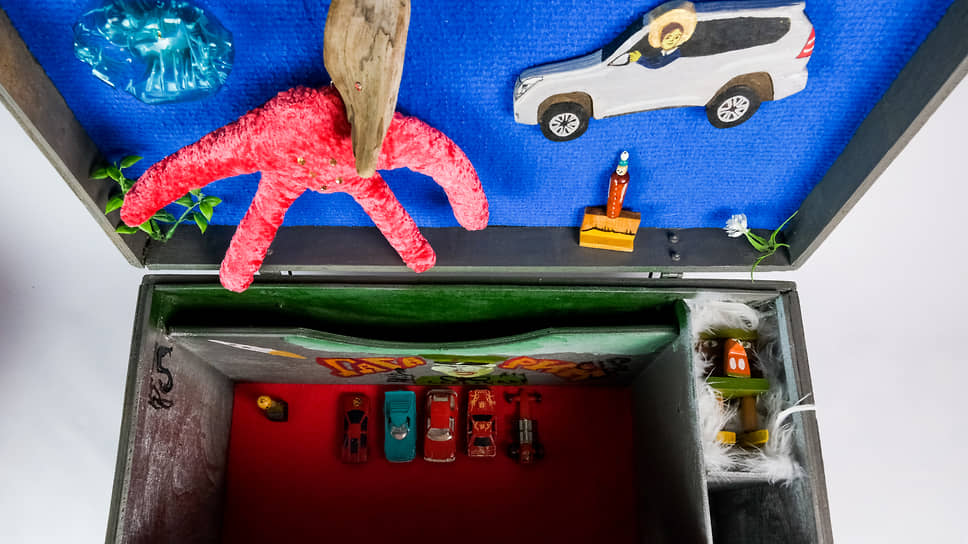

«Набор Черепановых» №3, 2020

Фото: Анна и Виталий Черепановы

«Набор Черепановых» №3, 2020

Фото: Анна и Виталий Черепановы

Этот текст — часть проекта «Обретение места. 30 лет российского искусства в лицах», в котором Анна Толстова рассказывает о том, как художники разных поколений работали с новой российской действительностью и советским прошлым.

Нет, это совсем другие Черепановы, и с легендарной нижнетагильской династией механиков, изобретателей паровоза, родственных связей у них нет. Однако они, игроки и мифотворцы, с большим энтузиазмом относятся к знаменитым однофамильцам — культурным героям городского мифа, благодаря которым ощущали себя «супертагильскими художниками», шутили, что в центре города уже поставили памятник Черепановым, и мечтали сделать выставку в «Доме Черепановых», филиале Нижнетагильского музея-заповедника. В конце концов Анна и Виталий Черепановы тоже изобретатели: они изобретают оригинальные художнические стратегии, и даже если потом оказывается, что нечто подобное уже было кем-то придумано, то это не плагиат, а синхронность того же рода, что и в истории изобретения радио.

К тому же эти «другие Черепановы» тоже относятся к славной династии: дед Виталия, самодеятельный художник Виталий Николаевич Черепанов, всю жизнь проработал на Нижнетагильском металлургическом комбинате, а выйдя на пенсию, уехал из города в поселок Висим — со временем усадьба Черепановых с расписной крышей и садом деревянной скульптуры стала такой же важной висимской достопримечательностью, что и Дом-музей Мамина-Сибиряка, а работы Черепанова-старшего можно увидеть на выставках современного искусства, которые делает художник-куратор Владимир Селезнев. Так, дед и внук встретились в 2017 году на селезневском «Миростроении», лучшем спецпроекте 4-й Уральской индустриальной биеннале.

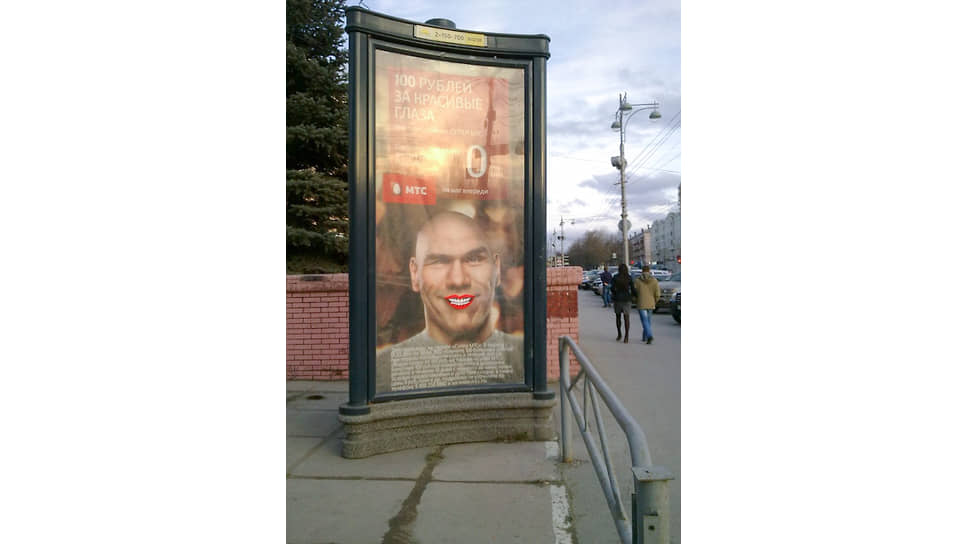

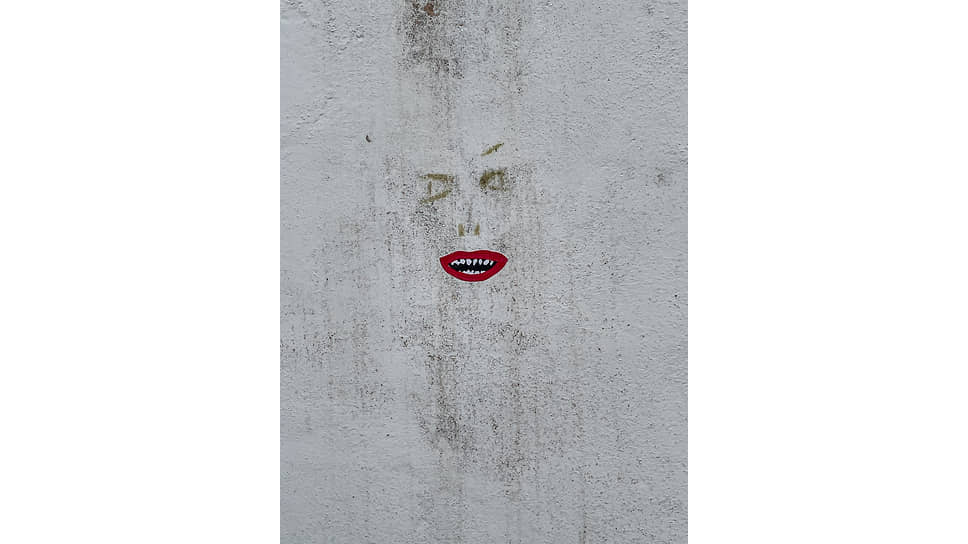

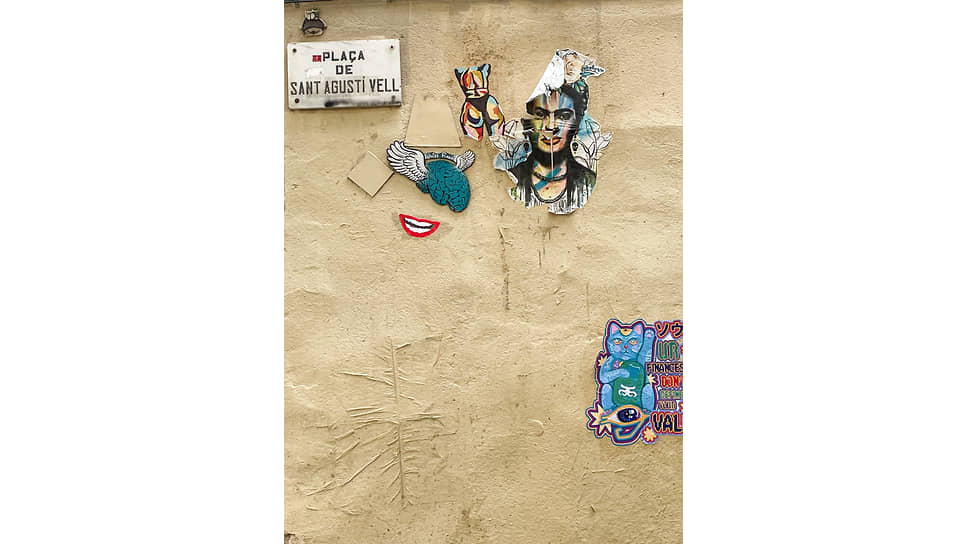

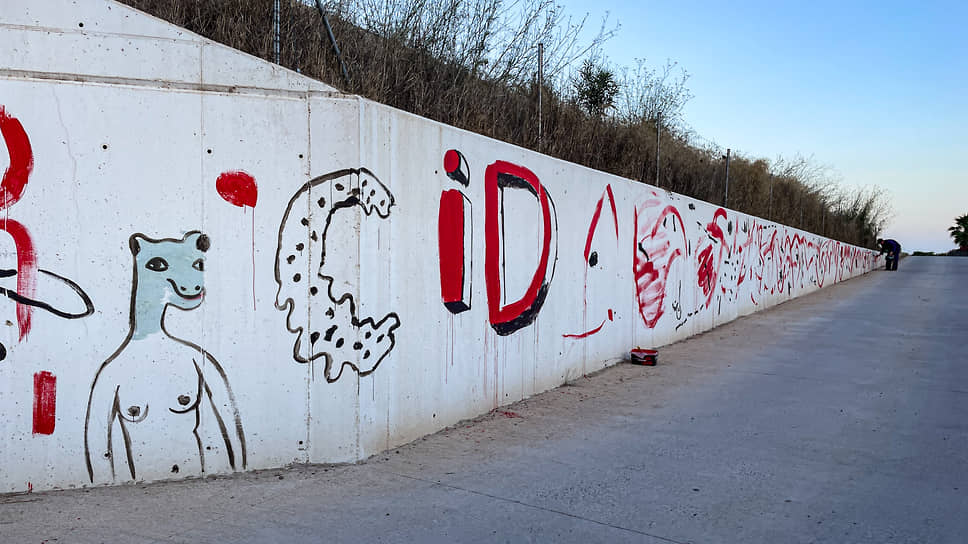

Анна и Виталий познакомились на подготовительных курсах Нижнетагильского пединститута: оба собирались поступать на худграф, который славился свободомыслием: на встрече с первокурсниками декан говорил, что защищать диплом можно коллективно в форме тотальной инсталляции, как группа «Зер Гут» (Владимир Селезнев из «зергутов» был первым именем в современном искусстве, какое они узнали, и было важно, что имя это — нижнетагильское). Она закончила институт, он не закончил учебу — уехал в Петербург, где изучал основы «богословия в красках» на манер Эль Греко в «Академии Сверхкартины» Вячеслава Чеботаря, но вскоре бросил эту странную арт-секту и вернулся на родину. Черепановы начали работать вместе как стрит-артисты, авторы проекта «Смайл смайл»: разъезжая автостопом по Уралу, они улучшали рекламу наклейками с жутковатыми улыбками или оставляли композиции из зубастых смеющихся ртов на стенах как тотемные знаки, чтобы символически обживать пространство разных уральских городов (позднее они продолжат свои улыбчатые интервенции в Европе, и теперь черепановские «смайлы» можно обнаружить повсюду, от Венгрии до Испании). Однако институционального пространства в Нижнем Тагиле — музеев, выставок, культурных центров — для них не находилось, и они быстро поняли, что над устройством своей художественной жизни придется работать самостоятельно.

О том, что работают, они заявляли во весь голос: с осени 2013 года в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Челябинске стали появляться огромные красные конструктивистско-лефовские слова-объекты «Работа» и «Дело», где буквы составлялись из всевозможного строительного мусора, оконных рам, дверей, наличников, стремянок (несколько лет спустя одна из таких «Работ» будет открывать основной проект 4-й Уральской индустриальной биеннале куратора Жоана Рибаса). «Работы» были работами группы ЖКП («Жизнь как перформанс»), основанной в Нижнем Тагиле в 2012-м Анной и Виталием Черепановыми вместе с их чуть более старшими товарищами, недавними выпускниками худграфа Ксенией Кошурниковой и Алексеем Токмаковым (Кошурникова преподавала у Черепановой историю искусства, и они подружились).

Брутальным строительно-мусорным паблик-артом, сообщавшим рабочему городу, что быть художником — это тоже тяжелый труд, ЖКП не ограничилась. Их первая выставка «Не возьмешь» прошла в том самом заброшенном доме возле художественного музея, где сделала свою дипломную инсталляцию группа «Зер Гут», и это была заявка на выход в городское пространство — к широкой публике. Они внедрялись в городскую среду не только партизански, но и пытались работать легально, засыпая муниципальное начальство эскизами парковых скульптур и росписей фасадов, а на одной «Ночи музеев» устроили перформанс в духе эстетики взаимодействия, пригласив горожан стать соавторами «Самой большой картины», которая должна была попасть в «Книгу рекордов Гиннесса».

«Весь Нижний Тагил был нашей работой»

Прямая речь

Фото: из личного архива Анны и Виталия Черепановых

Фото: из личного архива Анны и Виталия Черепановых

- О мусоре

Виталий Черепанов: Мусор — это то, что отвергается, выбрасывается. Это очень большое понятие: не только фантики и бутылки, но и информационный мусор. Инклюзивность предполагает включение всего, что отвергается. Многие воспринимают видео с камер наблюдения, с которым мы работаем, как информационный мусор. То же с понятием мусора в проекте «Парк Вольный»: это про проявление воли каждого агента.

Анна Черепанова: Как заметить, как увидеть чужую волю? Обычно, если ты художник, ты продвигаешь свое желание, свою интенцию. А как увидеть, на кого ты влияешь? У других агентов, человеческих и нечеловеческих, есть свои интенции, свое место в этой жизни. Что они хотят сказать? Мы сейчас с этим стараемся чутко работать и многое переосознали. Например, когда мы были стрит-артистами в Нижнем Тагиле, мы хейтили весь ЖЭК-арт. Типичный образ: бабушка выходит из дома и выкладывает какие-то игрушки на газоне. Нам казалось, что это отвратительно, это мусор. А у этой условной бабушки к нам было такое же отношение: граффити — это мусор, этого не должно существовать, это нелегально. Но мы хотели найти способы коммуникации. И в какой-то момент поняли, что для человека выйти и положить игрушку в своем дворе — это способ быть видимым: у него, допустим, нет родственников в этом городе, его друзья умерли, он ни с кем не общается, у него нет работы, он никак не может проявиться, и для него это чуть ли не единственный способ проявиться, встроиться в социум, показать, что я жив, помахать рукой этому миру. Мы поняли, что, ненавидя ЖЭК-арт, мы запрещаем другим людям проявляться. И мы стали работать с мусорной эстетикой, чтобы позволить ей существовать, чтобы изменять взгляд на эти вещи. И еще, конечно, в Нижнем Тагиле мы себя чувствовали мусорными художниками, которые никому не нужны: твоя живопись — мусор, потому что ее никто не выставляет и не продает.

ВЧ: «Парк Вольный» — это название сложно объяснить иностранцам, потому что «воля» по-русски — это и свобода, и желание: я сам захотел и сделал. Рядом с домом моих родителей в Нижнем Тагиле есть пустырь возле железной дороги — мы построили там паблик-арт-объект и стали наблюдать, что с ним происходит: ветер его сдувал и разрушал, на нем вырос мох, появилась плесень, люди стали там выпивать — все используют эту скульптуру не так, как мы планировали. И мы подумали, что в стрит-арт-концепции есть мудрость в том смысле, что раз ты никого не спрашиваешь, то и сам должен быть готов к тому, что другая воля может подействовать на твою работу. И мы стали так же воспринимать ЖЭК-арт: игрушка потихоньку гниет, как наша жизнь, мы тоже стареем и умираем. Мусорность, синтетика, которая внедряется в органический мир и перемешивается с ним,— это дает нам какие-то основания дальше работать и с digital-агентами, и с искусственным интеллектом. Задавать вопросы: что такое наша материальная жизнь? что такое материя? Мы собираем мусор как фрагменты памяти, как кусочки большого целого.

АЧ: Когда ты делаешь большую живопись, ты отвечаешь за ее хранение, ты становишься рабом этой работы, ты должна ее рекламировать и кому-то предлагать, чтобы потом не испытывать чувства вины за то, что ее выкинула. Ты купила новый холст и новые краски в новой упаковке, ради тебя это произвели какие-то заводы, использовали пластик и транспорт, тратили ресурсы, загрязняли окружающую среду, а ты это просто выкинула. Поэтому, может быть, нас все еще не отпускает мусор: если я беру что-то новое, на мне намного больше ответственности, а если я взяла мусор и сделала из него искусство, то меня уже не так сильно беспокоит экологический вопрос. - О работе в городе

АЧ: К стрит-арту мы пришли через желание захватывать огромные пространства. Стрит-арт как картинки на стеночках нас не интересовал. Нам был интересен стрит-арт как перформативная практика — помещение себя в город, в городскую среду, в публичное пространство — и как создание больших объектов паблик-арта. Мы всегда работали не с пространством какого-то здания, а с пространством города — весь Нижний Тагил был нашей работой: мы то здесь соберем большой объект, то там, и между ними всегда устанавливались какие-то связи, и людей мы к этому подключали, то есть это было и социально ангажированное искусство, которое вовлекало не просто зрителей, а участников этой живой среды. - О суперпозиции

ВЧ: Суперпозиция — очень важная штука в том смысле, что мы стараемся не принимать позицию, стараемся оставаться пластичными и жидкими. Это важно, потому что мы работаем с комьюнити, с тем, что такое сообщество. Это концепция стрит-арта как типа действия — отдельно, но вместе. То есть я действую, ты действуешь, кто-то еще действует, но мы не объединяемся, не обсуждаем это на консилиуме. И в то же время все это как-то организуется и воздействует одно на другое. - О тагильской рабочей этике

АЧ: Рабочий город — родители спрашивают, когда работу будешь искать. И мы придумали проект «Работа»: выходили утром, в любой день, в холод, колотили буквы на морозе, занимались физически тяжелым трудом. Это такой тагильский эффект: мы как бы не представляли, что работа может быть легкой, что работа — это сидеть в теплой мастерской. Нам надо было доказать себе, родственникам, обществу, что это труд и это преодоление. - О ценности утраты

ВЧ: Мы сняли такие провокативные видео, как будто бы уничтожаем работы из коллекции «Акциона Кости». Изготовили точные копии, а потом перед камерой начинали их разрезать, смешивать с картошкой и делать маску для лица якобы из настоящего произведения искусства. Мы как бы говорили, что лучшие произведения искусства, как икона, должны быть натроганы, намолены. И при этом сама по себе утрата тоже очень важна, потому что когда что-то теряется, то этому придается более высокая цена. Мы манипулировали темой утраты. А потом случилось то, над чем мы шутили: часть работ, действительно, ушла, погибла при пожаре. Нужно было это как-то принять.

Весной 2014 года ЖКП в складчину с друзьями арендовали стометровый гараж в гаражном кооперативе на окраине Нижнего Тагила: из коллективной мастерской он быстро превратился в галерею «Кубива», одну из важнейших художнических самоорганизаций на Урале. Сами себе кураторы, критики, импресарио и разнорабочие, они занимались всем: делали выставки, причем всякий раз перестраивали выставочное пространство — могли превратить его и в танцпол, и в рампу для скейтеров; издавали зин-журнал «ШарМирДобро»; устраивали перформансы и концерты — концертной программой занялся музыкант Аркадий Фридман.

«Кубива» создавалась как антиинституция: основанная на горизонтальных началах, без руководства и каких-либо иерархий, без планов и графиков, она жила стихийной органической жизнью, и так же стихийно вокруг нее собрался нижнетагильский художественный и музыкальный андерграунд. Но именно антиинституциональная «Кубива» послужила для ЖКП пропуском в институциональный мир: их начали приглашать и на Уральскую индустриальную биеннале, и в Нижнетагильский музей изобразительных искусств, где состоялась персональная выставка группы. В 2017 году ЖКП стала распадаться, «Кубиву» пришлось закрыть, и Черепановы, которым предстояло выплатить огромный долг по аренде помещения, уехали в Екатеринбург.

Название «Кубива» возникло случайно — сложилось из фразы «Курение убивает» с пачки сигарет, когда из нее вычеркнули несколько букв. Игра и случайность — то, что лежало в основе «Акциона Кости», проекта, которым Анна и Виталий Черепановы занялись, расставшись с ЖКП (с тех пор дуэт все чаще использовал квазиграффитистский никнейм CID, CickinDunt). Первый «Акцион Кости» прошел в Екатеринбурге осенью 2017 года — на нем продавалось все, что было вывезено из «Кубивы», и долги галереи удалось погасить. Впоследствии «Акционы Кости» проходили более 20 раз в разных городах России, и в них участвовало множество художников, их начали проводить не только офлайн, но и онлайн, так что работы саратовцев или тюменцев могли купить москвичи. Правила игры таковы: художник, выставляющий свою работу на продажу, определяет заранее, сколько костей будет бросать коллекционер, желающий ее приобрести; выпавшее число означает цену (например, если бросят три кубика, то цена может варьироваться от 111 до 666 рублей); отказываться от покупки, как бы высока ни была цена, нельзя; устроители «акциона» не берут с продавцов и покупателей никаких процентов, но просят художников-участников отдать им одну работу в коллекцию — на выбор дарителя.

Непредсказуемость уравнивала в правах всех, и вчерашних студентов, и мэтров; кое-кто из мастеров искусства, оценивших остроумие и красоту игры, назначал отрицательную цену и сам доплачивал счастливым коллекционерам согласно выпавшим кубикам. Придумавшие эти хитроумные правила художники выглядели лучшими учениками такого ироничного критика арт-рынка, как Марсель Бротарс, в «акционах» невольно прочитывался оммаж бротарсовской книге «Бросок костей не отменяет случая». С одной стороны, Черепановы создавали что-то вроде профсоюза, который позволял художнику выйти на рынок, минуя фильтры столичных галерей, дилеров и ярмарок, с другой — вовлекали в коллекционирование самую простую и небогатую публику, поддавшуюся азарту и соблазненную дешевизной.

Благодаря «Акциону Кости» у них образовалась коллекция в четыре сотни единиц хранения, описывающая структуры локальных художественных сообществ. Коллекция играла роль артотеки: работы предоставлялись не только на выставки — их могли взять на время все желающие, бесплатно, в обмен на текст, пусть даже и пост в соцсетях, посвященный выбранному произведению. Таким образом составлялся свод памятников народного искусствоведения, разрушавший монополию профессиональной критики на экспертное суждение. Словом, «Акцион Кости» был еще более дерзким вызовом сложившейся системе искусства, чем галерея «Кубива».

В сентябре 2021 года дом в Екатеринбурге, который Черепановы снимали вместе с друзьями, сгорел дотла: в огне погибло все их искусство. Однако большая часть коллекции «Акциона Кости», по счастью, уцелела: в самом начале у проекта появился партнер, екатеринбургский предприниматель Станислав Рогозин, который помог организовать отдельное хранение для собрания. Художники, шутившие на тему вандализма и в стрит-артистских интервенциях, и в видео и компьютерной игре, выпущенных в виде рекламного сопровождения «акционов», мужественно пережили утрату своих работ. Уехав из Нижнего Тагила, они почувствовали себя странниками, и екатеринбургский пожар только заставил их продолжить это бесконечное путешествие — по самоорганизованным художественным коммунам и резиденциям.

Кажется, они давно примерялись к кочевой жизни: еще в тагильские годы, помимо больших «мусорных» объектов в общественном пространстве, делали миниатюрные инсталляции из найденных на улице мелочей, своего рода альтернативные переносные краеведческие музеи, «мусорные» слепки той или иной территории,— теперь эти идеи развиваются в проекте «Набор Черепановых», археология улиц, дополненная и улучшенная художниками, упаковывается в чемоданчики наподобие «La Boite-en-valise» Марселя Дюшана и всегда готова в путь.

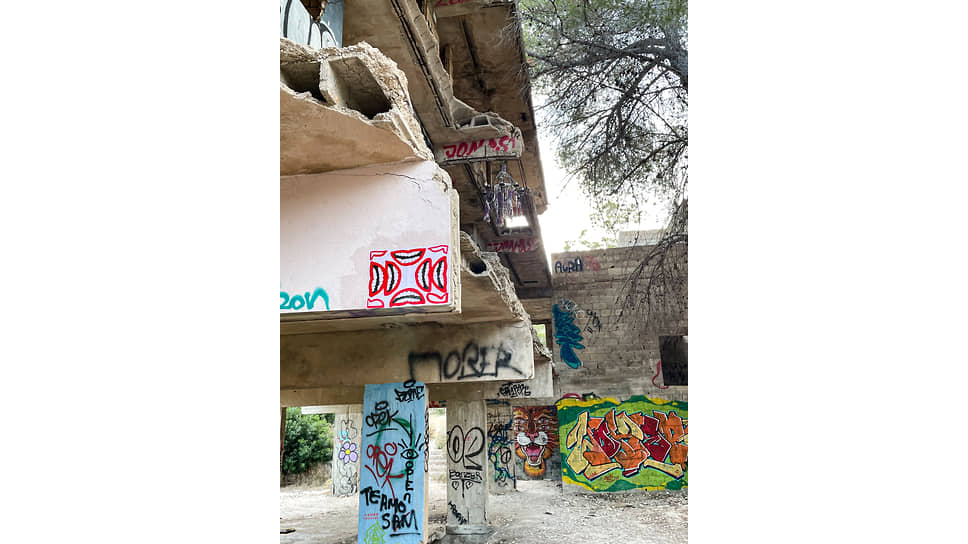

Новой жизнью зажил и другой проект, «Парк Вольный», над которым Черепановы начали работать накануне отъезда из Нижнего Тагила: разбирая обстановку «Кубивы», они столкнулись с проблемой утилизации мусора — сделали из него волюнтаристские, никем не санкционированные объекты возле окружных дорог, опоясывающих город, и принялись наблюдать за тем, как городская флора, фауна, люди и нечеловеческие агенты взаимодействуют с партизанским паблик-артом по своей прихоти. Сейчас концепция «Парка Вольного» стала чем-то вроде credo художников: утопия мирного сосуществования и ненасильственного взаимодействия искусства с окружающим органическим и неорганическим миром прочитывается как программа не только эстетическая, но и политическая.

Шедевр

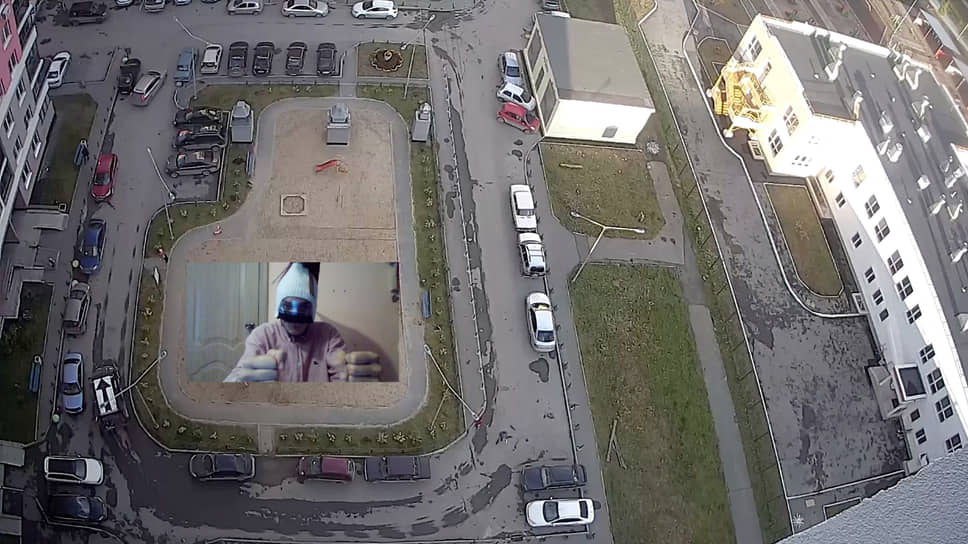

«Театр под камерами»

Серия видеоперформансов в городском пространстве. С 2014 года

Уличные камеры видеонаблюдения — предмет яростной критики в современном искусстве, причем не только в стрит-арте, которого эта круглосуточная слежка касается непосредственно. Однако Анна и Виталий Черепановы не воюют с CCTV-камерами, а, напротив, берут их в соавторы. С 2014 года они, одни или с друзьями, делают перформансы в поле зрения CCTV-камер: начинали в Нижнем Тагиле, продолжили везде, где бывали. Танцевали, рисовали, играли в футбол и чехарду, брились и чистили зубы, приставив лесенку к столбу с камерой и вплотную приблизившись к ее зрачку, валяли дурака или же передавали серьезные послания с помощью семафорной азбуки. Могли даже разыграть ужасную драку, благо Виталий Черепанов — кандидат в мастера спорта по дзюдо. Кое-где видео с перформансами, добросовестно записанные CCTV-камерами, удается скачать, чаще друзьям приходится делать экранные копии в реальном времени. Как ни смешно, но полиция почти никогда не реагирует на эти акции. Только однажды в Гамбурге, где они рисовали белую пограничную полосу прямо на Ратушной площади, их заставили смыть рисунок, и они подумали, что перформанс удался, коль скоро сами полицейские требуют уничтожить границы. Поначалу Черепановы ощущали себя пионерами жанра, но по мере изучения вопроса выяснили, что британские активисты начали перформативно бороться с городским видеонаблюдением еще в 1970-е годы, так что теперь CickinDunt хотят собрать онлайн-архив подобных акций. Впрочем, они действительно оказались пионерами в том, как переосмыслить отношение к тотальному видеонаблюдению: всемирная сеть CCTV-камер давно стала такой же частью природы, что и пластиковый мусор, и ее можно использовать в гуманистических целях — как инструмент для виртуальных путешествий или как свидетельство, опровергающее медийную дезинформацию. К тому же художники рады, когда к их «театру под камерами» присоединяются случайные прохожие — чтобы добавить немного неожиданного спектакля в общество тотальной апатии и скуки.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram