От попугая до павлина

Каких пернатых держали российская знать, мещане и купцы

1 апреля отмечают Международный день птиц. Пернатых сложно поставить в один ряд с домашними питомцами — собаками и кошками. Хотя, как показывают мемуары, а также архивные документы, и в аристократических особняках, и в купеческих домах, и в мещанских квартирах 100–200 лет назад популярны они были ничуть не меньше.

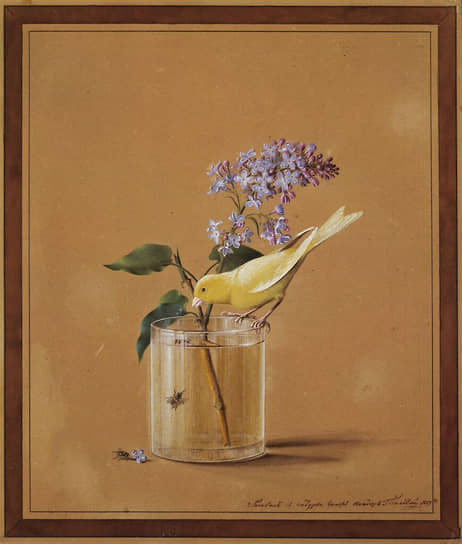

Федор Толстой. «Ветка сирени и канарейка», 1819

Фото: Из собрания Третьяковской галереи

Федор Толстой. «Ветка сирени и канарейка», 1819

Фото: Из собрания Третьяковской галереи

«Любовь к птицам — традиция очень давняя, допетровская. Царские дворцы, особенно женская половина, были сплошь увешаны и уставлены клетками с певчими птицами. В XIX веке птиц держали чаще в домах представители среднего и низшего слоев городского населения — купцы, чиновники, мещане и крестьяне. Среди знатных людей имелись коллекционеры птиц — например, Федор Ростопчин, Николай Юсупов. Больше всего ценились певчие птицы — соловьи, канарейки, но любили и экзотических — попугаев, колибри, в парках разводили черных лебедей, фазанов, павлинов»,— говорит доктор исторических наук, заведующая сектором Государственного исторического музея Вера Бокова.

В фольклоре закрепились устойчивые поэтические образы пернатых (понятные и современному человеку). Филолог Александр Гура в книге «Символика животных в славянской народной традиции» пишет: «Птицы особенно часто выступают в народных представлениях как образы душ». И отмечает, что славяне делили птиц на «чистых» (святых, добрых) и «нечистых» (дьявольских, злых). К нечистым относятся вороны, сорока, коршун и ястреб, сова, сыч, филин, а также воробей, утка, кулик. А вот голубь, по народным представлениям, чистая, святая птица (подобно ласточке, жаворонку, соловью, аисту и канарейке).

Заморские твари

Экзотическая птица павлин ассоциировалась скорее с покоями восточных падишахов. Диковинное животное привозили в наши широты иностранные послы — в качестве подарка. Постепенно птицы прижились на княжеском дворе.

Удивительно, что павлин попал даже на герб небольшого российского города Серпухова. «На основе архивных исследований выяснилось, что первый герб Серпухова составлен в середине 1720-х товарищем — заместителем — герольдмейстера Францем Санти и Высочайше утвержден 20 декабря 1781 года. Основанием же для помещения в герб павлина послужило присланное в Герольдию из города сообщение о том, что там "в монастыре одном родятся павлины"»,— говорит историк русской кухни Павел Сюткин.

Дивные птицы в конце XVIII — начале XIX века подтверждали статус хозяина как владельца личного рая.

Без них были немыслимы дворцы тогдашней российской элиты. Мемуарист Михаил Пыляев в книге «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» пишет: «В 1774 году Екатерина II приказала выстроить в Царском Селе "два птичьих корпуса" для содержания разного рода птиц в саду и на прудах для увеселения». А при Александре I сюда были привезены первые в России австралийские черные лебеди.

Петр Вяземский в записной книжке от 1825 года вспоминал про отставного капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Пашкова, разбогатевшего на винных откупах (его особняк на углу Моховой и Знаменки сегодня занимает Российская государственная библиотека). «А дом Пашкова на Моховой? Не знаю, носил ли он в народе особую кличку, но дети прозвали его волшебным замком. На горе, отличающийся самобытною архитектурою, красивый и величавый, с бельведером, с садом на улицу, а в саду фонтаны, пруды, лебеди, павлины и заморские птицы; по праздникам играл в саду домашний оркестр. Как бывало ни идешь мимо дома, так и прильнешь к железной решетке; глазеешь и любуешься; и всегда решетка унизана детьми и простым народом»,— писал Вяземский. Мемуарист и писатель Степан Жихарев в «Записках современника» в мае 1806 года тоже упоминает лебедей у Пашковых, черных, которых получили недавно из Англии, где эти птицы также считались еще редкостью.

Про фольклорное значение лебедей напоминает Александр Гура: «Именно у северновеликорусов лебедь пользуется особым почитанием и ставится выше других птиц, о чем свидетельствуют, например, пермские варианты сказочного сюжета о выборе царя птиц, которым становится белый лебедь,— в других традициях а этой роли обычно выступает орел. Большим грехом среди русских считается стрелять в лебедя и употреблять его мясо в пищу».

Грех грехом, однако лебедей стреляли и ели, украшая княжескую трапезу.

Хотя неумение готовить эту птицу приводило охотников к кулинарному разочарованию. Писатель Сергей Аксаков в «Записках ружейного охотника…» в 1852 году раскритиковал дикого лебедя: «Мясо его было так жестко, что, несмотря на предварительное двухдневное вымачиванье, его трудно было разжевать. <…> Не понимаю, отчего лебедь считался в старину лакомым или почетным блюдом у наших великих князей и даже царей; вероятно, знали искусство делать его мясо мягким, а мысль, что лебедь служил только украшением стола, должна быть несправедлива».

Может быть, Аксаков и прав в своих предположениях. Жена флигель-адъютанта Николая II Мария Барятинская в книге «Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870–1918» вспоминала коронацию Николая II: «Меню было таким же, как и для нескольких предшествующих поколений, два главных блюда — осетр длиной в метр и лебедь, подаваемый со всем оперением».

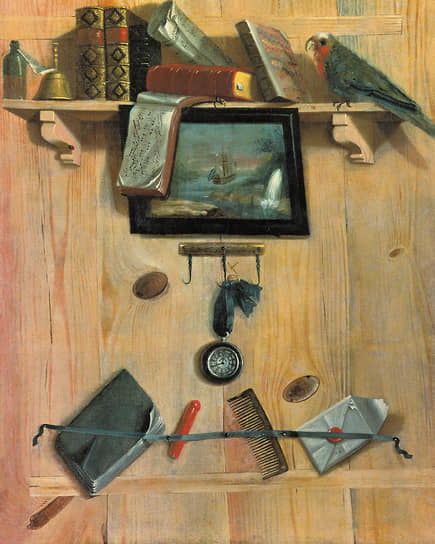

Григорий Теплов. «Натюрморт с нотами и попугаем», 1737

Фото: ГМЗ «Останкино и Кусково»

Григорий Теплов. «Натюрморт с нотами и попугаем», 1737

Фото: ГМЗ «Останкино и Кусково»

Поющие игрушки

Дворяне первой трети XIX века не только ценили птиц за вид, но и забавлялись, наблюдая за их природными повадками. В моде были петушиные и гусиные бои. Вот как Жихарев описывал действо, увиденное у князя Ивана Мещерского: «Посреди большой залы устроена была арена, обнесенная кругом холстинными кулисами в три четверти аршина вышины; хозяин и все приглашенные гости сидели вокруг, а другие любопытствующие охотники всякого звания, купцы, мещане и дворовые люди, стояли как и где кто мог поместиться. Прежде пустили в арену белую гусыню, которая тотчас же начала жалобно гагакать».

«Популярны на протяжении всего XIX века были и попугаи,— говорит кандидат исторических наук, специалист по животным в истории, преподаватель РГГУ и НИЯУ МИФИ Анастасия Локтева,— главным образом ценилось их умение повторять фразы человеческой речи, а также то, что этих птиц нужно было привозить из дальних стран».

Как-то разговорчивый попугай стоил карьеры чиновнику одного из ведомств, которого император Александр I постоянно «вымарывал из списков» на любые награды.

Петр Вяземский рассказывал о деталях этой истории: у государя как-то спросили о причине его столь негативного отношения к чиновнику, а тот ответил, что в одно лето «всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка был в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: "Пришел Гаврюшкин — подайте водки"».

Со временем эффектным подарком статусной персоне стала птица диковинная или обладающая дивным голосом. Михаил Пыляев в книге «Старое житье. Замечательные чудаки и оригиналы» рассказывает анекдот, «как один сенатор М-й имел случай угодить графу Аракчееву, посетившему тогда Москву. Граф в продолжение обеда, данного ему сенатором, заметил у него соловья, пение которого было превосходно. На другой день сенатор приказал одному из своих слуг взять клетку с птицей, обратившей на себя внимание знатного посетителя, и отправиться с ней к графу в Петербург пешком, потому что так было лучше для соловья и дешевле для сенатора». Слуга, пройдя более тысячи верст по слякоти туда и обратно, доложил, что соловья донес благополучно, и граф приказал очень благодарить сенатора за подарок.

«Птицы воспринимались людьми почти так же, как растения, а не как животные,— говорит Анастасия Локтева.— Отношение к ним было глубоко утилитарным, как к источнику красоты и звука. Чаще певчих птиц приобретали дети или дамы для детей в подарок. В основном птицы упоминаются в воспоминаниях людей о детстве, и, что важно, обычно во множественном числе».

Жена генерал-губернатора Приамурского края Варвара Духовская рассказывала, что в юности, которая пришлась на 1860-е годы, в Москве у нее — Варвара родом из богатой дворянской семьи — было «много ручных птиц, снегирей, малиновок, щеглов, чижиков». Птиц массово использовали как живую игрушку либо как развлечение для стариков.

С XVIII века в России распространилось кенароводство. Об интересе к канарейкам, хотя и несколько кровожадном, писала светская красавица Анна Керн в книге «Из воспоминаний о моем детстве»: «Мне было хорошо и привольно в Бернове, особенно в отсутствие батюшки: все были очень внимательны и нежны ко мне, в особенности наш бесподобный дедушка Иван Петрович Вульф. Он очень любил птиц. В обеденной зале, смежной с его кабинетом, находилась вольерка с канарейками. <…> Однажды я села на колени к дедушке и сказала ему: "Я думаю, что жареные канарейки очень вкусны, и я бы хотела, чтоб он приказал жарить мне канареек". Мне не приходило в голову, что их для этого надо убивать: я никогда не ходила в кухню, она отстояла далеко от дому, и не имела понятия о том, как готовятся кушанья... Дедушка не сделал никакого наставления по поводу моего жестокосердия и с своею доброю, кроткою улыбкою сказал: "Хорошо, я велю..." И когда я ушла из залы, приказал стрелять воробьев и жарить... Пользуясь, впрочем, этим, было украдено несколько канареек, и я, заметив убыль, объявила дедушке, что уже довольно жарить канареек, что их уже мало осталось... Дедушка никогда не сердился и на этот раз никого не бранил за пропажу канареек, а выразил только огорчение... и воровство прекратилось».

Впрочем, ассоциировать канарейку исключительно с девичьей комнатой или дамским будуаром неверно, равно как ошибочно полагать, что этих птиц ценили только купцы и мещане. Писательница и мемуаристка Авдотья Панаева вспоминала об отце — речь примерно о 1830-х годах: «Отец любил певчих птиц, у него было много дорогих жаворонков и соловьев. Он сам насвистывал им мотивы, закрывая клетку зеленым коленкором».

Федор Толстой. «Букет цветов, бабочка и птичка», 1820

Фото: Из собрания Третьяковской галереи

Федор Толстой. «Букет цветов, бабочка и птичка», 1820

Фото: Из собрания Третьяковской галереи

Писательница Александра Толиверова в мемуарах сообщала о Николае Лескове, с которым познакомилась в начале 1880-х: «Кроме древних вещей вообще и книг он любил животных, преимущественно собак и птиц, в особенности канареек. Он ухаживал за ними с большой любовью и даже учил их петь». К птицам у Лескова было особенно нежное отношение. Он говорил: «Эти птички своим пением приносят мне весну, когда на улицах лежит еще снег».

Как пишет Иван Белоусов в книге «Ушедшая Москва», самой распространенной птицей в купеческих домах в конце XIX века была канарейка — клетки с канарейками и горшки с геранью на окнах были обязательны в купеческом доме. «Клетки с птицами в купеческих домах обыкновенно вешались в столовых. В праздники, когда купцы обедали дома, они любили послушать канареечное пение, поддразнивая птичку трением ножа о тарелку»,— писал Иван Белоусов. Любили купцы и соловьев, но это уже знатоки, понимающие толк в пении.

Канарейку было не стыдно подарить царю. Фрейлина Анна Тютчева — дочь поэта и высокопоставленного чиновника из Москвы Федора Тютчева, привезла в подарок Александру II канарейку, о чем она упоминает в дневниках. «Канарейки были одним из популярных подарков на Пасху — на вербных базарах их активно продавали, и это было исключением из правил — обычно на улицах ими запрещали торговать. В Петербурге XIX века самый большой вербный базар был на Конногвардейском бульваре, там точно продавали птиц»,— говорит историк Семен Попов. Помимо вербных базаров в Москве птицами торговали на Трубной площади, в Петербурге — в основном на Щукином дворе.

Случались с приобретением и содержанием пернатых и курьезы.

Феликс Юсупов-младший в мемуарах 1887–1919 годов упоминает московских чудаков, которые попадали в поле зрения его семьи в Москве. Один из таких оригиналов по фамилии Алферов служил тапером в борделе и чуть не угодил в тюрьму за то, что продал как редкую птицу обычную курицу, которую предварительно раскрасил. Рассказывает Юсупов и про священника, который держал соловьев: бесчисленные клетки с ними были подвешены к потолку. Батюшка ловко дирижировал своим пернатым хором, восхищая гостей.

Сами Юсуповы к пению птиц тоже были неравнодушны: в частном вагоне, принадлежавшем их семье, в салоне ставились вольеры, чтобы пение птиц перекрывало стук колес. А про имение прадеда Феликса, князя Николая Юсупова, в подмосковном Архангельском ходили легенды. При его устройстве хозяин руководствовался принципом, который изложил своему управляющему в 1829 году: «Как Архангельское не есть доходная деревня, а расходная и для веселья, а не для прибыли, то стараться…то заводить, что редко, и чтобы все было лучше, нежели у других». Дворец и парк ослепляли роскошью, среди атрибутов которой были и орел, и попугаи — последних жизнелюбивый князь брал с собой в поездки вместе с любовницами, слугами и книгами.

Икона «Благовещение Пресвятой Богородицы» из Покровского монастыря в Суздале, третья четверть XVI века

Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Икона «Благовещение Пресвятой Богородицы» из Покровского монастыря в Суздале, третья четверть XVI века

Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Невольным воля

На Благовещение, в православный праздник, который традиционно приходится на 7 апреля, у россиян существовал обычай выпускать на волю птиц. Выпускали птиц на волю и в пасхальную неделю. Эту традицию соблюдал и полководец Александр Суворов. Он, как рассказывает Михаил Пыляев, был весьма аскетичен в быту, домашних животных дома не заводил, а вот птиц держал. Пыляев пишет, что Суворов, «живя в деревне с Покрова или в Великом посту, в одной из своих комнат устраивал род садка; пол горницы приказывал устилать песком, наставить там елок и сосен, поставить ящики с кормом и напустить туда скворцов и всякой мелкой птицы. Так, до Святой недели там и жили птицы у него, как в саду. А в Великий праздник, когда станет потеплее, велел их выпустить на волю».

В 1823 году, исполняя пасхальную традицию, граф Ираклий Морков дал вольную своему знаменитому крепостному — Василию Тропинину. Через два года художник напишет очень личную для него картину «Мальчик, выпускающий из клетки щегленка». Так срифмовалось освобождение птицы и человека.

Писательница и мемуаристка Елизавета Водовозова в книге «На заре жизни» вспоминала быт мелкопоместного дворянства, к которому принадлежала ее семья, в середине XIX века: «После десерта я просила крестного посмотреть его голубей. <…> Во дворе у него было несколько голубятен, представлявших толстые столбы с ящиками сверху с прорезанными круглыми оконцами».

Литератор Иван Белоусов писал о Москве второй половины XIX века: «У москвичей вообще всегда было любовное отношение к голубям: многие москвичи в летнюю пору каждый день растворяли окна и посыпали на подоконник крупу или куски хлеба для голубей».

Абрам Архипов. «Келейник», 1891

Фото: Из собрания Третьяковской галереи

Абрам Архипов. «Келейник», 1891

Фото: Из собрания Третьяковской галереи

А сын купца литератор Николай Лейкин писал в «Моих воспоминаниях» о жизни петербургского купечества средней руки. Он тоже упоминает Благовещенье как день, в который у церковной ограды торговцы продавали птиц садками, а богомольцы их усердно раскупали «на выпуск». Жили птицы и у самого Лейкина, когда он был ребенком (речь про 1840-е): например, галка, привезенная с кладбища. Птица выпала из гнезда, мальчик выхаживал ее говядиной, что, видимо, пошло на пользу — галка, хотя и сделалась ручной, улетела, а малолетний ветеринар был безутешен: долго рыдал и клал земные поклоны, чтобы любимица вернулась. Лейкин отмечает, что кормление птиц «было связано с благочестием». Почти каждый лавочник выносил утром хлеб и зерно для воробьев и голубей. Птицы садились лавочникам на голову, плечи, порой вили себе гнезда так, что это мешало людям, но их не разоряли взрослые, считая это благословением Божьим. Кормить птиц ездили на Радоницу.

Особенно трепетно относились к голубям. Лейкин вспоминает: один англичанин, торговавший в петербургском Гостином Дворе, вздумал пострелять по голубям из духового ружья на жаркое, так извозчики до того возмутились, что чуть не убили его.

Народное представление о голубе как святой птице связано с запретами убивать голубей, чинить им вред и употреблять их в пищу, пишет Александр Гура. Так, 15-летняя художница Мария Башкирцева, впервые оказавшись в Москве, заметила о голубях: «Русские не едят этих птиц, потому что Дух Святой явился в виде голубя». Она заблуждалась — голубей ели, хотя трепетного отношения к данным птицам — символу мира — это не отменяет.

Историк Николай Костомаров в позапрошлом веке в работе «Об историческом значении русской народной поэзии» подробно показал, что малороссийский и русский фольклор пронизан темой голубя, олицетворяющего влюбленных, страсть, нежность, красоту. Причем мотивы эти появляются еще задолго до XIX века. Ученый предполагает, что «чудесное сотворение мира, приписываемое голубям, вероятно, есть символ старославянской мифологии; но после принятия крещения он встретился с христианскими понятиями о Святом Духе».