«У художника нет цели — только путь»

Зорикто Доржиев о том, как искать себя в легендах и находить на Christie’s

Кочевник по стилям, участник Венецианской биеннале и ярмарки Art Miami, художник по костюмам фильма «Монгол», настоящий ваджра-панк, персональные выставки которого проходили в Русском музее и Третьяковской галерее, рассказал о темах своей большой ретроспективы в подмосковном музее «Новый Иерусалим», которая продлится до 18 мая.

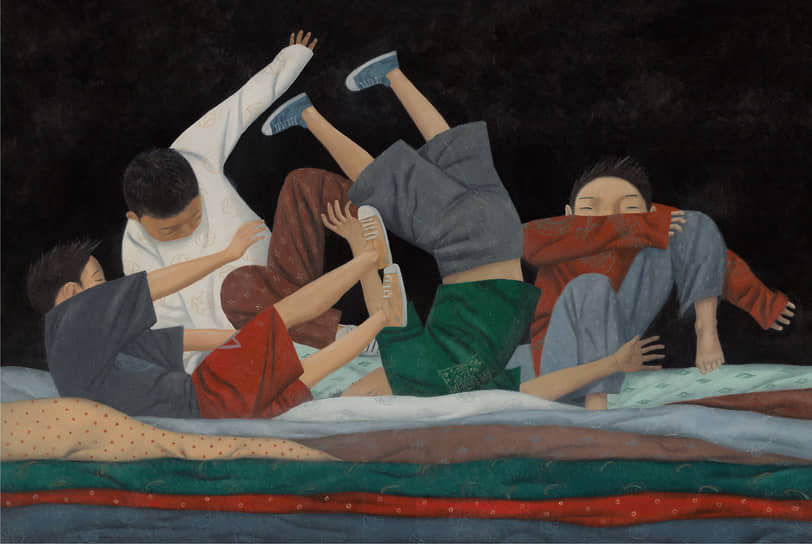

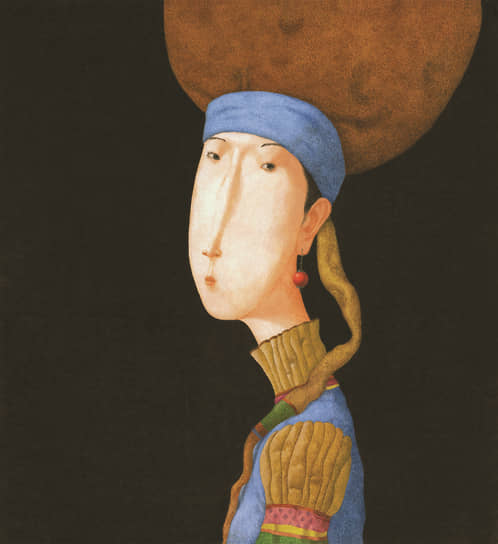

Зорикто Доржиев. «Сказки старшей сестры II», 2017

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Зорикто Доржиев. «Сказки старшей сестры II», 2017

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Нетландия

Ваши серии с детскими образами — одни из самых известных. Скучаете по детству?

Знаете, говорят, «все художники как дети»? В том смысле, что часто они сохраняют непосредственный радостный взгляд на вещи, не зашоренный взрослыми установками. Например, у меня есть портреты дочери, которая ест мороженое. Только ребенок может так наслаждаться вкусом.

Художник всю жизнь погружен в свой фантазийный мир — неважно, сколько ему лет. Он постоянно шагает через границу между мечтой и реальностью. У взросления привкус грусти и одиночества — потери способности путешествовать между этими мирами и видеть больше.

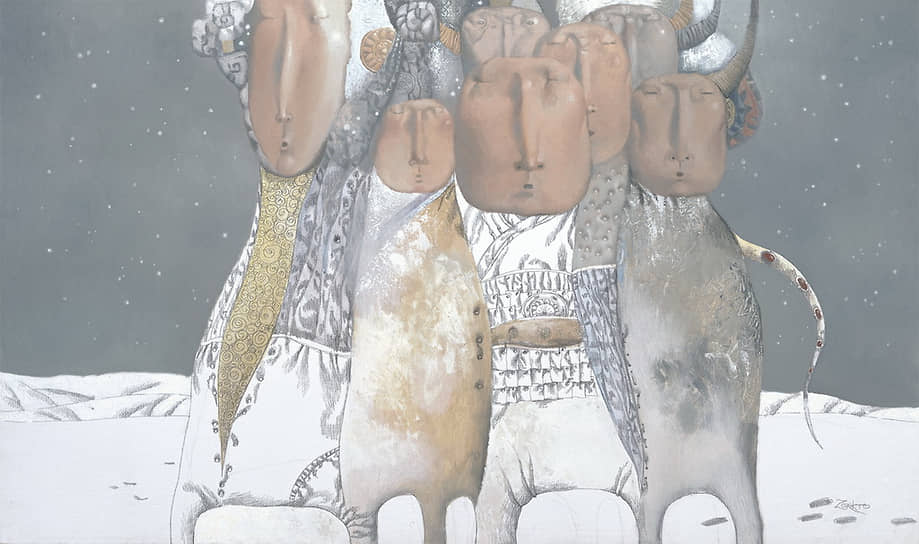

Зорикто Доржиев. «Старость супергероя», 2015

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Зорикто Доржиев. «Старость супергероя», 2015

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

До какого-то момента на картинах были в основном воспоминания о моем детстве, но постепенно они начали наполняться наблюдениями за собственными детьми — за тем, как они растут. Хотя без воображения тоже не обходится — моих сына и дочь на портретах узнают далеко не всегда.

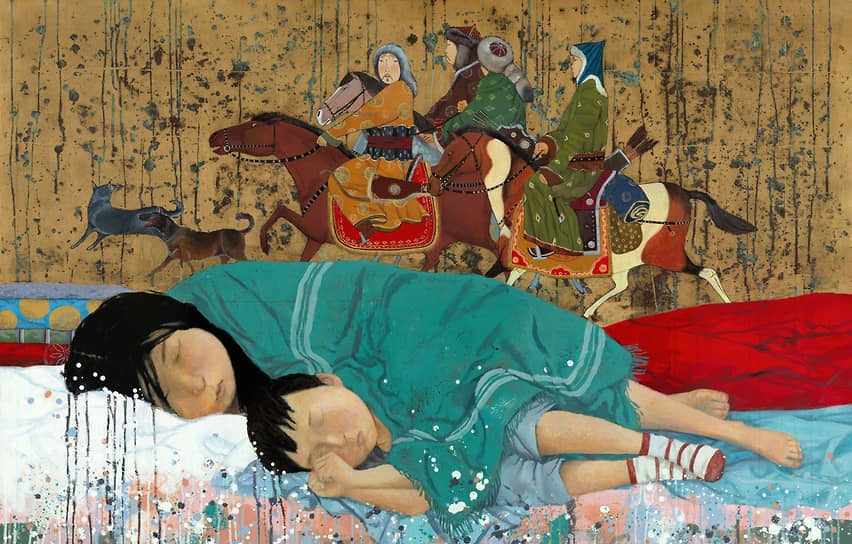

Зорикто Доржиев. «Повелитель снов», 2007

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Зорикто Доржиев. «Повелитель снов», 2007

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Когда я был маленький, на лето уезжал из Улан-Удэ в деревню и там, как «настоящий городской пацан», сразу становился инициатором новых игр для местных ребят. Мы читали «Робинзона Крузо», смотрели «Трех мушкетеров» и потом воспроизводили эти сюжеты. Моя работа «Неудержимые» — собирательная иллюстрация, воспоминание о таких играх. Мы также ходили увешанные какими-нибудь луками, самодельными саблями, доспехами… Я очень ревностно относился к соблюдению темы, историческим деталям. Раздражало, когда на игру в индейцев кто-то приходил с велосипедом или неподходящим «оружием». Это же безобразие, когда индейцы с игрушечными пистолетами скачут.

Профессий много, но

Очень напоминает работу художника в историческом кино. Вы этим занимались на съемочной площадке «Монгола»?

Наверняка есть какая-то связь. В этой работе тоже элементы игры, проверки фактов, воссоздания атмосферы.

Так вышло, что в серьезную художественную карьеру я зашел как раз через кино. Мою небольшую самостоятельную выставку в 2005 году увидели признанный мастер, скульптор Даши Намдаков и продюсер Константин Ханхалаев. Первый был тогда главным художником фильма «Монгол» Сергея Бодрова-старшего, со вторым мы с тех пор работаем вместе вот уже 20 лет. С этими людьми с первой минуты я был готов идти в любой проект.

Я уже был подкован в теме кочевников Средневековья, погружен в этот антураж, представлял, как должны выглядеть костюмы тех героических всадников. Около полутора месяцев я жил в мастерской Даши Намдакова в Москве и без конца рисовал эскизы. Проводил референсы из литературы и кино через собственное воображение и создавал образы. Друзья потом говорили, что узнавали мои работы в фильме, это приятно.

Почувствовали ли разницу между большим съемочным проектом и авторским кино?

Когда режиссер Алексей Федорченко предложил мне поработать над его картиной «Небесные жены луговых мари», я удивился. Вроде бы проект никак не был связан с привычной мне азиатской фактурой (мари — народ финно-угорской группы). Луговые мари, горные мари — это был совершенно незнакомый мир со своими культурными особенностями и традициями. И только потом, вчитавшись в сценарий, я понял, зачем меня позвали.

Фильм оказался сборником новелл, каждая из которых посвящена одной героине. Мои ранние работы тоже полны самых разных женских образов и связаны в серии, истории в развитии. Принцессы, госпожи, красавицы, наложницы с именами дней недели — вы можете увидеть их на выставке в музее «Новый Иерусалим». Режиссер и сценарист нашли в этих образах пересечения с идеей фильма. Они посчитали, что я человек, который хорошо понимает и художественно передает женскую суть, и буду им полезен на проекте.

Фильмы «Монгол» (2007) и «Небесные жены луговых мари» (2012) получили множество наград, в том числе за лучшее оформление и костюмы. «Монгол» также был номинирован на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». Премьера «Небесных жен» состоялась на Римском кинофестивале, где председателем жюри был Квентин Тарантино.

От Джульетты до Медузы горгоны

Женских образов и правда множество в вашем творчестве — от Джоконды до индуистской богини в кедах. Как менялась изображаемая вами женщина и какая она сейчас?

Да, у меня целая серия «ремейков» на произведения мастеров Возрождения «Даная», «Джоконда», «Пьета», вермееровские и гогеновские девушки. Все-таки годы, которые ушли на изучение истории искусств (Зорикто Доржиев закончил Красноярский государственный художественный институт.— Прим. ред.) дают о себе знать.

Мои ранние героини — романтизированные лиричные красавицы: Джульетта, Ассоль, возлюбленные и музы. Мужские образы из культуры у меня редкость. Был период, когда увлекали женские архетипы из бурятской мифологии,— тогда появилась серия «Госпожи» в национальных одеждах, а потом я пришел к ваджра-панку.

Ваджра — гибрид меча, булавы и копья, это мощное оружие, с помощью которого властитель рая в индуизме (бог Индра) оберегает его от демонов. В буддизме ваджра — символ борьбы с невежеством. Приставка «панк» отвечает за бунтарские порывы и свободу. Ваджра-панк — авторский стиль Зорикто Доржиева, в котором он объединяет свой классический живописный бэкграунд с интересом к бурятской культуре и новаторской эстетикой с отсылками к анимации.

Моя серия «Стихии» и «Утро богини» с Медузой горгоной, укрощающей своих змей,— хороший пример этого стиля. Многорукие неземные существа, которые немного хулигански заигрывают со зрителем,— прячут лицо или носят кроксы. И в то же время в них есть внутренняя сила, которая негласно демонстрируется: большую часть времени они нежные красивые девы, но могут стать разрушительной силой, если что-то пойдет не так.

Сегодня моя героиня сложная, неоднозначная. Она меняется, растет вместе со мной. Не все так безоблачно и поэтично, как было в юности, но у новых образов есть своя красота, другая.

Легенда для Умы Турман

В разговоре о женщинах, которых лучше не злить, вспомнился образ Умы Турман из фильма «Убить Билла». Вы же знакомы с актрисой и даже подарили ей свою картину. Какую именно?

Мои работы несколько раз выставлялись на аукционе Christie’s в Тибетском доме в Нью-Йорке (официальный центр буддизма в США.— Прим. ред.). Мы приезжали и общались с главой дома отцом Умы Робертом Турманом. Он такой рок-н-ролльщик в летах, профессор Колумбийского университета, очень интересный человек.

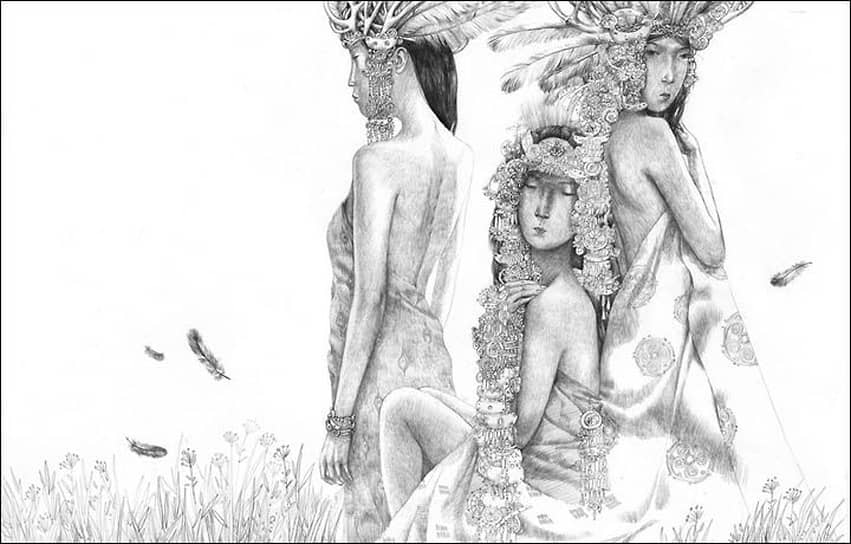

Мы передавали через него каталоги с картинами, потом Ума пришла на выставку, а на очередном аукционе представила мою графическую работу и вела за нее торги. Мы познакомились, и я подарил ей графику на сюжет истории о девушках-лебедях. Это легенда о происхождении одного из бурятских родов, к которому я принадлежу. Я часто использую этот сюжет, и перья в моих картинах тоже по ее следам.

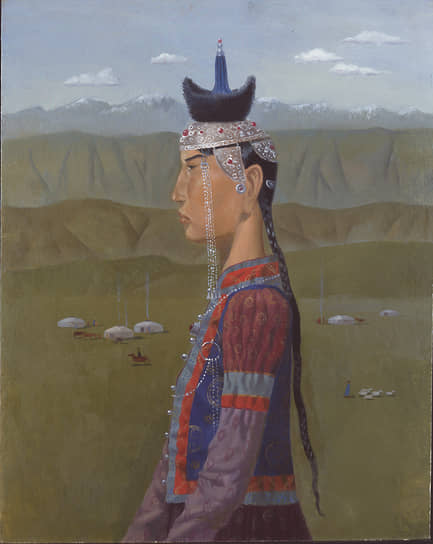

Зорикто Доржиев. «Легенда», 2014

Фото: Зорикто Доржиев

Зорикто Доржиев. «Легенда», 2014

Фото: Зорикто Доржиев

Легенда звучит так. Однажды охотник увидел, как с небес прилетели лебеди. Приземлившись на берег озера, они скинули крылья и превратились в прекрасных девушек. Юноша, недолго думая, похитил один комплект крыльев и спрятал его. Когда девушкам пришла пора улетать, одна не смогла превратиться в птицу и осталась. Охотник взял ее в жены, она родила 11 сыновей, от которых пошли 11 бурятских родов — в том числе и мой. Дети подросли, а девушка продолжала скучать по сестрам. Как-то раз она упросила мужа показать, где он прячет крылья. Он согласился, а она надела их, обернулась лебедем и улетела домой. Похожие мотивы есть и в сказках Александра Пушкина, и у других европейских писателей. Мне нравятся такие пересечения восточных и западных историй.

Зорикто Доржиев родился в Бурятии в семье художника Бальжинимы Доржиева. Уже в школе по рисункам на полях стало понятно, что талант к рисованию у него есть. Дальше — почти 15 лет обучения академической живописи: сначала в Бурятском училище культуры и искусства, потом в Красноярском художественном институте, в мастерской Анатолия Знака. После этого Зорикто стажировался в творческих мастерских Российской академии художеств в Красноярске. Долгий путь привел к пониманию, что в классической манере ему тесно. А бурятская мифология все еще интересна, но уже в собственной интерпретации.

Идентификация Зорикто

Как вы называете свой стиль?

В начале пути я очень глубоко переживал вопрос определения моей живописи как исторически бурятской. Всем публично сообщал: это не этническое искусство, не надо так его воспринимать. Мне справедливо отвечали, что есть отсылки к азиатской эстетике, мифологии, героям. Все так, но мне было важно подчеркнуть, что в моем искусстве есть и европейская живописная школа, и хулиганство стрит-арта и панка, и мое собственное видение. Иногда спорил, иногда отшучивался, а потом перестал сотрясать воздух какими-то убеждениями. Зритель волен воспринимать мое творчество, как хочет.

Я не художник-абстракционист, не концептуалист. Бурятская тема, как и академическая традиция,— мой естественный фундамент, на котором я рос. Этника ли мое искусство? По некоторым формальным признакам да, но, кажется, оно шире этого определения. Элементы бурятской культуры помогают мне говорить о вечных общечеловеческих вопросах. И на всех выставках, где бы они ни проводились — в России, Америке, Китае, Европе,— людям понятно, что я хочу сказать.

Взгляд внутрь

Вы говорили, что в начале творческого пути определяли свой стиль через сравнения и противопоставления — с теми же старыми мастерами, с классицизмом, а теперь ищете его черты внутри себя. Об этом картина «Нарцисс»?

О ней пока сложно говорить однозначно: она свежая, ей всего два года — со временем трактовка станет определеннее. Как у Сергея Есенина: «Лицом к лицу / Лица не увидать. / Большое видится на расстоянье».

Сейчас для меня «Нарцисс» — переход внутренней границы между наблюдением за миром и самопознанием. Я, действительно, иллюстративно показал, что пытаюсь посмотреть на себя со стороны, заглянуть в свои внутренние дебри. И при этом мое внутреннее «я» выглядывает наружу тысячами глаз.

Зорикто Доржиев. «Нарцисс», 2023

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Зорикто Доржиев. «Нарцисс», 2023

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Название отсылает к персонажу из древнегреческой мифологии, который пристально всматривался в свое отражение, не мог налюбоваться — так и погиб. В картине этот сюжет подан как ироничная игра: зритель смотрит на изображение, а оно — на него. Каждый может почувствовать себя Нарциссом или представить его перед собой, многих это триггерит. Но я осознанно вовлекаю в этот напряженный разговор себя и зрителей.

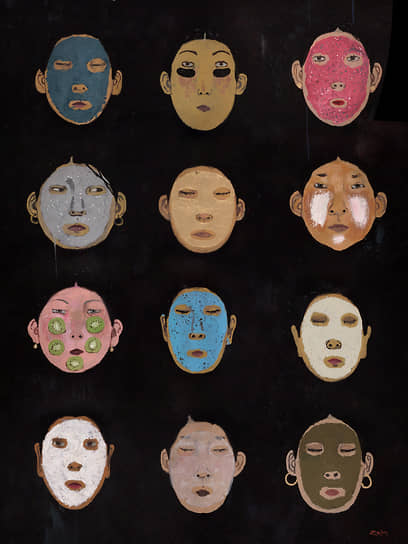

За очень красивой маской из золотых и синих цветов может таиться кто-то испуганный, озлобленный или любопытный. Если копнуть чуть глубже, можно много всего обнаружить.

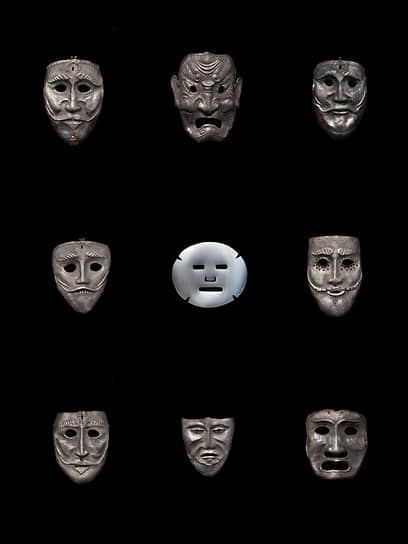

Маска — частый атрибут в ваших работах. Есть и маски воинов, и посмертные маски, и флоральные, и косметические… Что скрывают за ними ваши герои?

Маска — способ сделать себя чуть менее уязвимым: перед лицом смерти, в течение времени или среди других людей. Здесь есть момент сохранения внутреннего ощущения безопасности. Образ художника тоже своего рода маска, амплуа.

Раньше мне удобно было прятаться за фигурой кочевника-созерцателя. Потом мы придумали стиль ваджра-панк — это объемная, точная иллюстрация того, что я делаю. Но все же не исчерпывающий ответ на вопрос «кто я?».

Бернард Шоу говорил, что мы не можем полноценно судить о времени, проживая его, находясь внутри. С каждой секундой мы меняемся, поэтому пытаться определить себя в моменте достаточно бессмысленно. Этим мне нравится все тот же «Нарцисс». В этой работе как раз есть та неопределенная сущность, которую каждый может воспринимать по-своему. Кто-то увидит в Нарциссе самолюбование, кто-то просто внешнюю красоту, для одних он будет просветленным, а для других — опасным.

Мой образ как художника еще до конца не выкристаллизовался. Он, наверное, когда-нибудь сформируется — надо глубже копать в себя, больше думать.

Путем изменений

Как вы ощущаете свой путь художника, куда он вас ведет?

Как говорят, у самурая нет цели — только путь. У художника что-то схожее с этой максимой. Вроде бы к концу рабочего дня смотришь на эскизы с мыслью о том, как их дальше использовать. А наутро не можешь понять, в чем была идея, зачем эти эскизы вообще нужны? Убираешь все готовое и начинаешь с чистого листа: то, что внутри накопилось, что есть в багаже, снова достаешь, сортируешь и переживаешь уже по-новому.

Зорикто Доржиев. «Жестокий век», 2023

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Зорикто Доржиев. «Жестокий век», 2023

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Звучит как бессмысленное занятие, но именно это помогает двигаться в нужную сторону. Все поиски, эксперименты — чтобы нащупать то, что лучше всего тебя выражает. Со временем лишнее отваливается. Сейчас я, например, уже не хочу писать эстетские девичьи портреты с реалистичными деталями, как 20 лет назад,— неинтересно.

Вряд ли у художника есть какая-то «финальная цель». Стремиться стоит к пониманию того, кто ты есть на самом деле — как человек прежде всего. А творческие эксперименты на этом пути просто иллюстрируют поиски ответа на этот вопрос.