Город нереализованных генпланов

Нижний Новгород — лоскутное одеяло из обрывков больших проектов

Это один из великих русских городов, третья столица России, и тут масса всего интересного. Об архитектуре, культуре и истории Нижнего созданы десятки книг. Но хочется описать его с довольно непопулярной точки зрения — как градостроительный феномен, как загадочное поселение, отражающее загадочность русской цивилизации в целом.

Этот текст — часть проекта «Портреты русской цивилизации», в котором Григорий Ревзин рассказывает, как возникли главные города России, как они развивались, как выглядят сейчас и почему так вышло.

Петр Верещагин. «Рынок в Нижнем Новгороде», 1867

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Петр Верещагин. «Рынок в Нижнем Новгороде», 1867

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

В 1767 году Екатерина II посетила Нижний Новгород и написала графу Никите Панину «Сей город ситуацею прекрасен, а строением мерзок». Она имела в виду конкретные здания, однако далее мысль ее приняла более обобщающий характер, и в 1770-м был сделан первый генеральный план города (Андрей Квасов). За последовавшие годы положение со строениями немного выправилось: при Екатерине здесь было одно по-настоящему выдающееся здание — Рождественская церковь (ул. Рождественская, 34), возведенная на средства купца Григория Строганова (1719). А после добавилось еще одно — Государственный банк (Большая Покровская улица, 26) по проекту Владимира Покровского (1913), расписанный по эскизам Ивана Билибина. Я бы добавил сюда третье — здание банка «Гарантия» (улица Малая Покровская, 7) Александра Харитонова и Евгения Пестова (1995), но тут могут быть разночтения, поскольку офис строил тогдашний председатель его правления Сергей Кириенко, ныне доросший до фигуры такого масштаба, что оценке имеет смысл дать исторически отстояться. Так что было одно великолепное строение, а стало два. В смысле же общего абриса города — за что и отвечает генплан — слова императрицы остаются точной и исчерпывающей характеристикой. Ландшафт этого города — красивейший в России. Его строй — это недоразумение, неспособность цивилизации придать жизни хоть как-нибудь осмысленный порядок.

При этом Нижний — город бешеной градостроительной активности. Я насчитал 18 высочайше конфирмованных или утвержденных федеральными органами генпланов: 1770, 1782, 1799, 1804, 1824, 1839, 1844, 1853, 1881, 1896, 1913, 1922, 1929, 1939, 1967, 1999, 2010, 2024. Насколько я понимаю, это российский рекорд. Причем генплан, который утверждает государь-император или потом Совмин,— это огромный проектный и организационный труд десятков, а в ХХ веке уже сотен людей. Ни один из этих генпланов не был исполнен, каждый следующий принимался потому, что город не соответствовал предыдущему, все принципиальные проекты — Нижегородская ярмарка, Всероссийская выставка, Горьковский автозавод, «Красное Сормово» — возникали нежданно и планами развития города не предусматривались. Эффективность градостроительной деятельности в России вообще невысока, но здесь перед нами случай выдающейся резистентности поселения к попыткам его спроектировать.

Открытка «Нижний Новгород. Новое здание Государственного Банка», 1914

Фото: Фотобанк Лори

Открытка «Нижний Новгород. Новое здание Государственного Банка», 1914

Фото: Фотобанк Лори

Насколько я понимаю, Нижний Новгород — единственный большой русский город, который в Новое время развивался по модели, называемой в урбанистике синойкизмом. Из самого названия понятно, что это явление древнее, античное, означает оно слияние в одно поселение нескольких. Но в Нижнем оно случилось не в древние времена, а в нынешние. Сливались в нем большие проекты Нового времени — и они не слились.

Поселений тут четыре. Первое — это Кремль и Нижегородский район города, то есть то, что называют центром. Морфологически это сравнительно традиционный русский город, несколько осложненный тем, что у него два посада, верхний и нижний.

Второе поселение, за Окой,— это территория Нижегородской ярмарки и бывшей Всероссийской выставки (ныне парк имени 1 Мая) с Московским вокзалом (и его грузовыми дворами) между ними, сегодняшний Канавинский и Ленинский районы. Это город оптовой торговли, логистический центр со складами и павильонами русского капитализма XIX века.

Третье поселение, в 10 км на юг от ярмарки, на том же берегу Оки,— Автозаводский район: это Горьковский автозавод и примыкающие к нему гигантские производства. Это советский город большой индустрии эпохи первых пятилеток.

И примерно на том же расстоянии от ярмарки на юго-запад — четвертое поселение, Сормово.

В принципе, в наличии в Нижнем Кремля и отдельно промзон ничего необычного нет, все крупные советские города были устроены схожим образом. Но тут ландшафт таков, что между составляющими его поселениями — реки, глубокие овраги и болота. На плане города половина его территории — это зеленые зоны, но не парки, а труднопроходимые дебри. Части города существуют отдельно друг от друга — и странным образом.

Нижегородский кремль можно было бы назвать еще одним шедевром города — это великолепная итальянская крепость времен Василия III, построенная в 1508–1516 годах Петром Фрязиным (Пьетро Франческо). Она не менее качественная, чем Московский Кремль, а в силу фантастического рельефа иногда и более эффектная. (Следует отметить, что в патриотической версии истории русской архитектуры роль Петра Фрязина в строительстве Кремля, несмотря на прямое свидетельство летописи, отрицается и он рассматривается как работа безызвестных, но гениальных русских мастеров.)

Проблема этого Кремля, однако, в том, что он пустой. На фиксационных планах XVIII века здесь множество улиц, десятки дворов и домов, но это все снесено. Российская империя полагала наиболее сообразным представлением государственного величия присутственные места и казармы, вокруг которых располагается священная пустота. При Николае Павловиче специальным указом в 1841 году из Кремля была вынесена вся частная застройка. Государственные здания екатерининского (присутственные места, дом вице-губернатора и банк), павловского (казармы) и николаевского (дом военного губернатора) времени сбиты в два крепких каре с плацем между ними. Они должны рассматриваться как ценные памятники русского классицизма и ампира, и все бы так, но этому несколько мешает редкое занудство архитектурной композиции, полностью игнорирующее контекст Кремля. Поскольку дальше поросшая травой священная пустота, то выглядит это как гарнизон в чистом поле.

Открытка «Нижний Новгород. Собор в Кремле», 1905–1917

Фото: Фотобанк Лори

Открытка «Нижний Новгород. Собор в Кремле», 1905–1917

Фото: Фотобанк Лори

Надо сказать, что советская власть парадоксальным образом продолжила развивать пространственные интуиции царизма и пустоту развила, снеся в конце 1920-х еще пару соборов — Спасо-Преображенский кафедральный и Успенский. Единственная оставшаяся в Кремле церковь — Михайло-Архангельский собор 1631 года, в котором с 1962 года покоятся останки Кузьмы Минина. Этот компактный шатровый храм, забредший сюда, кажется, из некой боярской вотчины и тщательно расчищенный для того, чтобы его могли изучать специалисты,— очень интересный памятник ранних Романовых. Его выступление в роли главного храма Кремля несколько ошарашивает.

На месте Спасо-Преображенского собора в 1931 году построили Дом Советов по проекту Александра Гринберга — яркий и, несомненно, ценный памятник конструктивизма, про который, увы, можно сказать ровно то же, что и про присутственные места: он прямо-таки на редкость неуместен в древнерусском Кремле.

В целом Кремль — это какое-то удивительное пространство, торжественное и мертвое. Оно, кстати, наполнено памятниками известным людям и событиям — не как обычное кладбище, а упорядоченнее, как военный мемориал. Оживляет пейзаж только то, что в зданиях находятся учреждения исполнительной и законодательной власти, и среди всего этого ходят чиновники. По некотором размышлении это кажется уместным. В идее, что власть располагается на кладбище, есть сообразная торжественность, сами ее решения кажутся выверенными опытом предков.

***

Для меня остается таинственным решение императора Александра I в 1817 году перенести ярмарку из Макарьево на 88 км выше по течению Волги — в Нижний Новгород. Я склонен полагать, что к этому моменту император впал в глубокий мистицизм, и, видимо, перенос продиктован невыразимыми аргументами. Ничто в этом городе не располагало к такому решению. Конечно, он стоит на месте слияния Оки и Волги, и сюда стекалась вся речная торговля, но вниз по течению она никуда не утекала, а в Макарьево еще подключалась и Кама, то есть уральская торговля.

В Нижнем были рынки, даже два — верхний, на нынешней площади Минина и Пожарского, и нижний, на Нижневолжской набережной, отчего и образовались нижняя и верхняя слободы. Но Августин Бетанкур, которого Александр прислал в Нижний строить ярмарку, решил возводить ее на другом берегу Оки, на Стрелке, в Канавино. Это было болото, и через Оку не было моста. Бетанкур устроил понтонный, то есть перекрывающий течение реки, что, конечно, невероятно удобно для торговли. Получился новый город на новом месте.

Ярмарки — специфический жанр. Когда смотришь на план любой ярмарки, что Лейпцигской, что Чикагской, видишь величественные ансамбли, более всего напоминающие императорские резиденции. Главный павильон, главный променад, главный вход, регулярная планировка, десятки зданий, выстроившихся как на парад, плюс какие-то каналы, аттракционы, театры, цирки, рестораны и т. д. Ровно такой была ярмарка Бетанкура — одних торговых павильонов он выстроил 60 штук.

От Бетанкура не осталось ничего, кроме Спасского Староярмарочного собора (1822) по проекту Огюста Монферрана, который Бетанкур привязывал к местности. Собор стоял у главного входа на ярмарку, в арке огибающего всю территорию канала. Теперь и канал засыпан, и ярмарки нет, так что собор возвышается несколько на отшибе. Главный павильон Бетанкура снесен в 1889-м, и вместо него поставлено здание в русском стиле (архитекторы Карл Трейман, Александр фон Гоген, Алексей Трамбицкий). Оно похоже на ГУМ в Москве, и идея та же — символ силы русского купечества и торгового капитала в некотором соревновании с Кремлем. Но одна проблема: вокруг не Красная площадь.

Петр Верещагин. «Рынок в Нижнем Новгороде», 1872

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Петр Верещагин. «Рынок в Нижнем Новгороде», 1872

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Это очень специфический город. Волжская торговля была восточной, продавцы приезжали с Кавказа, из Персии, Туркестана, Китая — везли ткани, ковры, чай. Население Нижнего в середине XIX века составляло 20 тысяч человек, а на ярмарку прибывало 200 тысяч. Эта типология городов на Востоке называется «караванный город» — когда торговля идет, он огромный, а потом сворачивается и как бы умирает. Ну вот после окончания нэпа ярмарка и свернулась, и все павильоны исчезли бесследно. Вместо них затрапезные пятиэтажки — как староспальный советский район, который непонятно, как еще живет.

В главном павильоне теперь патриотическая экспозиция. А кроме староярмарочного есть еще новоярмарочный собор Александра Невского на Стрелке (1881) архитектора Льва Даля. Это крупное сооружение в русском стиле на заболоченном лугу. Вероятно, в силу памяти о бывшем величии к чемпионату мира по футболу напротив собора возвели стадион «Нижний Новгород» на 45 тысяч зрителей. Как и чем его наполнять, пока не вполне понятно, так что, возможно, он здесь не устоит, как не устояли и ярмарочные павильоны.

Нижегородцы уже 20 лет стараются запустить ярмарку заново, проводят тут всякие форумы и конференции, но дело идет более вяло, чем хотелось бы. Ярмарка возникла из волжской торговли, а торговля исчезла. Осталось что-то вроде следов каравана в пустыне. Впрочем, тут создали выдающийся памятник этому каравану.

В 2011 году француз Ксавье Жюйо и его студенты-архитекторы во время воркшопа обнаружили внутри довольно-таки безобразных, но огромных кирпичных пакгаузов, построенных хозспособом, некие металлоконструкции. В 2015 году местный архитектор Денис Плеханов доказал, что это конструкции главного павильона Всероссийской выставки — той, от которой не осталось ничего. А именно этот павильон перевезли сюда из Москвы, с Ходынки, где он также был центром выставки. Кирпич стали разбирать, на свет появились два металлических скелета, только что с ними делать, было непонятно. Тут как раз подошло время строить стадион, и власти решили конструкции сносить и на их месте разворачивать стройку. Но случилась народная борьба, и вот поди ж ты, победила идея сохранить историческую память в формах металлоконструкций.

В 2021 году Сергей Чобан и бюро СПИЧ реконструировали эти павильоны довольно-таки фантастическим образом. Они не стали навешивать на конструкции новые стены, а оставили их стоять как есть, но под ними построили два параллелепипеда, обшитых зеркальной сталью. В одном концертный зал, во втором — экспозиционный. Получилось очень эффектно, хотя ход скорее выставочный, чем архитектурный — здания выглядят как арт-инсталляции, и не всем понятно, сколько это так простоит, все же полированная сталь на болоте. Но в этом ходе — градостроительный код всей территории. Остался мертвый скелет чего-то колоссального. В него пришли люди и как-то зажили. Так эскимосы строили жилища из ребер выброшенного морем кита.

Павильон трех цементных заводов на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, 1896

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Павильон трех цементных заводов на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, 1896

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

***

Нет и не может быть истории более славной, чем строительство автозавода, флагмана сталинской индустриализации страны. Здесь на приобретенном у Форда конвейере делали одни из первых советских автомобилей, трактора, бронетранспортеры, авиамоторы, танки и так далее. Всесоюзный конкурс на проект Соцгорода Автостроя — это место, где если не родились, то проявились главные идеи советских индустриальных городов, которые потом всплывали еще полвека. Победил в конкурсе проект ВОПРА — всесоюзного объединения пролетарских архитекторов. Под этим названием выступил Аркадий Мордвинов вместе с 18 студентами-инженерами из МВТУ имени Баумана, впоследствии президент сталинской Академии архитектуры и автор гостиницы «Украина» в Москве. Он пришел с радикальным авангардным проектом, первоначально состоявшим сплошь из домов-коммун. Там потом, уже в 1938-м, Илья Голосов построил 4-й квартал Соцгорода — «бусыгинские дома», по имени передовика производства, получившего в нем квартиру, который стал прообразом сталинских жилых кварталов везде по стране.

Там множество домов, вошедших в историю советской архитектуры: кинотеатр «Мир» Александра Гринберга, «Радиусный дом» Николая Полюдова и Николая Красильникова, универмаг Льва Наппельбаума. Все это более или менее неисчерпаемая тема. Получился очень интересный советский город — сложный, разнообразный, с поисками уклада жизни, варианты которого быстро сменяли друг друга в одно предвоенное десятилетие. Это советская цивилизация в момент становления, живая, не прибитая войной, репрессиями и «новым классом» номенклатуры. Но сейчас мы видим этот город после того, как случилась крупнейшая геополитическая катастрофа, и конвейер ГАЗа ведет себя как речка под луной — он и движется, и не движется, но он точно не в состоянии содержать город и питать его гордостью причастности к большим делам. Теперь это дряхлеющий, неблагополучный город, чья мощь видна, но она в прошлом. По дворам голосовских домов или среди домов-коммун, соединенных между собой мостами на уровне четвертого и пятого этажей, бродишь как по доходным домам Петербурга в середине 1990-х. Николай Анциферов когда-то написал про Петербург, что это город надорвавшегося империализма. Я бы сказал, что автозавод — это город надорвавшейся индустриализации.

***

Ничего не скажу про Сормово — это город военной промышленности. Там делают снаряды, пушки, ракеты и т. д., и, надо полагать, там сейчас все очень хорошо. Вернусь к городу в целом. Я говорил о синойкизме, слиянии нескольких городов в один. Теоретически у нас есть город власти, город торговцев и город промышленности, и кажется вполне логичным, что они сливаются в полноценный и разнообразный городской организм — это прямо классика урбанистики. Однако в реальности все это не совсем так.

Кремль — это, конечно, город власти, но в смысле ее экстремальной исключительности. Это была военная крепость против останков монгольской империи, которая утеряла свое военное значение после взятия Казани Иваном Грозным. Потом она некоторое время просуществовала как обычный европейский средневековый город за стенами, каких и сегодня множество в Италии, Франции, Фландрии, и ни в одном из них никому в голову не пришло выселять из этой крепости население. Это какой-то странный, даже необъяснимый инстинкт русской имперской власти, которой кажется правильным пребывать за стенами в одиночестве, без жителей, как в военном гарнизоне посреди покоренного города, и постоянно ожидая восстания. Ярмарка — это никакой не город торговцев. Это русский капитализм как имперский колониальный проект. Это такой же проект власти, но только организующей не войско, а поставки чая из Китая во славу короны. Тут город возник из желания не пускать торговлю в старое поселение, а сосредоточить ее в изолированном месте на болоте. Ну а автозавод и Сормово — это никакие не города промышленников. Это очередной проект власти, решившей превратить страну в завод, работающий прежде всего на страх агрессору, но также выпускающий транспортные средства для номенклатуры. Нижний в целом — это город власти, которая бросается от одного проекта к другому, каждый начинает на новом месте и все в итоге проваливает.

Так что, даже вдохновляясь масштабом государственных проектов и испытывая известную грусть по поводу их судьбы, в Нижнем в какой-то момент вдруг задаешься вопросом, а где, собственно, не город больших свершений, а город жителей, где обыватели? И этот город есть. Это то, что называется центром, Советский район, пять лучей улиц, сходящихся на площади Минина. Это прекрасный, благополучный, уютный губернский город XIX века, в основном застроенный в эпоху эклектики и преимущественно в русском стиле, но вполне профессионально. И конструктивистское, и сталинское жилье вписано в эту ткань вполне аккуратно и, по сути, выражает ту же идею: богатая жизнь преуспевающих горожан. В нем есть доходные дома, гостиницы, театры, музеи, магазины и рестораны — не город, а одно удовольствие. Здесь, правда, было много прекрасных деревянных особняков XIX века, и все 1990-е и 2000-е нижегородская общественность боролась за их сохранение, но потерпела явное поражение. Теперь их единицы, оставшиеся как будто специально для того, чтобы было за что бороться и дальше.

Открытка «Нижний Новгород. Художественно-исторический музей. Общий вид с Благовещенской площади», 1911-1917

Фото: Фотобанк Лори

Открытка «Нижний Новгород. Художественно-исторический музей. Общий вид с Благовещенской площади», 1911-1917

Фото: Фотобанк Лори

Но и в этом городе, пожалуй, есть некая странность — отсутствуют административные здания. Обычный русский губернский город устроен не так, он всегда озабочен вопросом, а где же губернатор или обком. Но тут власть в Кремле, к ней тянутся все пять лучей, и она как бы дергает за ниточки из центра паутины, но сама за стены не выходит. В каком-то смысле этот город — мечта русского обывателя, когда государство по каким-то причинам забывает о нем и предоставляет ему жить в свое удовольствие. Однако, гуляя по нему, в какой-то момент начинаешь осознавать, что это тоже морок. Он очень чистый, пешеходный, преуспевающий, в нем нет и тени того надрыва, что на автозаводе, и это прямо-таки воплощение идеи friendly city. И стоит это произнести, как становится ясно, что все не просто так. Это реализация очередного проекта власти, актуального в период до начала СВО: проекта благоустройства исторической среды российских городов, призванного продемонстрировать преимущества правления президента Владимира Путина. И преимущества очевидны, но мысль об этом нервирует на фоне осознания того, чем закончились предшествующие проекты.

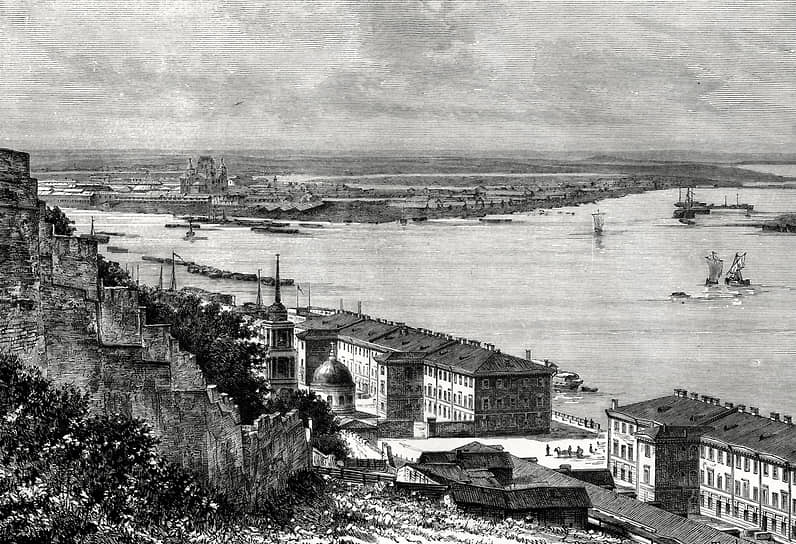

Вид на Нижний Новгород

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид на Нижний Новгород

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Итак, перед нами несколько городов с принципиально разным характером. В принципе, это классическая агломерация, и надо заметить, что еще в 1920-е профессор Александр Иваницкий, выдающийся советский урбанист, всю жизнь занимавшийся Нижним Новгородом, предлагал развивать его именно как агломерацию (включая в нее еще и соседние города Бор и Дзержинск). Но трудно представить себе что-нибудь более неприятное для идеалов российского градостроительства, чем агломерация: а как же единая воля, единая композиция, единый губернатор и председатель обкома? Агломераций без самоуправления не бывает, а это нам зачем? И поэтому авторы генеральных планов Нижнего Новгорода постоянно стремились к одному — собрать эту разношерстную компанию поселений в одну градостроительную решетку. Боже, что они только не делали! Они тянули по болотам магистрали и строили мосты. Они пытались, чтобы устранить разрывы в городской ткани, посадить жилую застройку на склоны оврагов, получая дома с потрясающими жилищными условиями. Они сносили по склонам тех же оврагов припрятанные там обывателями сараи и гаражные кооперативы и разбивали там парки, куда никто не ходит. Они даже попытались при Брежневе перенести центр города в Заречье, на место бывшей ярмарки, что трудно интерпретировать иначе, чем жест градостроительного отчаяния.

Я бы смирился. Тот царственный, великолепный рельеф, который когда-то поразил Екатерину, объединению не поддается. Им можно любоваться, но его нельзя преобразовать. Кстати, единственный проект Нижнего Новгорода, который создан именно для любования рельефом,— это Чкаловская лестница, его самая лучшая градостроительная композиция, построенная по проекту великолепного нижегородского архитектора Александра Яковлева (1949).

Печерский Вознесенский монастырь в Нижнем Новгороде

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Печерский Вознесенский монастырь в Нижнем Новгороде

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Эта лестница низачем. Подняться по ней с Верхне-Волжской набережной на площадь Минина и Пожарского — это значит совершить небольшое горное восхождение. Но это один из красивейших архитектурных видов в мире. Когда-то я работал в архитектурном журнале, который издавал замечательный голландский архитектор Барт Голдхорн, он сделал специальный выпуск журнала про Нижний, и его вступительная колонка редактора начиналась словами: «Нижний Новгород — типичный русский город. Прямо от центра начинается тайга». Это романтическое представление о России, несомненно, навеяно Чкаловской лестницей, и хотя лесополоса, прикрывающая город Бор с Волги,— не совсем тайга, но выглядит весьма таежно. И вообще вид отсюда такой, что кажется, будто перед глазами вся Россия. Вот так надо работать с этим рельефом, он непобедим и вообще не для того, чтобы его побеждать.

Но так работать не выходит. Нижний Новгород — типичный русский город не потому, что в нем начинается тайга, а потому, что он очень русский по структуре. Лоскутное одеяло из обрывков грандиозных замыслов, которым пытаются привести в порядок немереную силу земли. Пока не получается. Но мы найдем виновных.