Снимая святых

Глеб Панфилов как режиссер житий

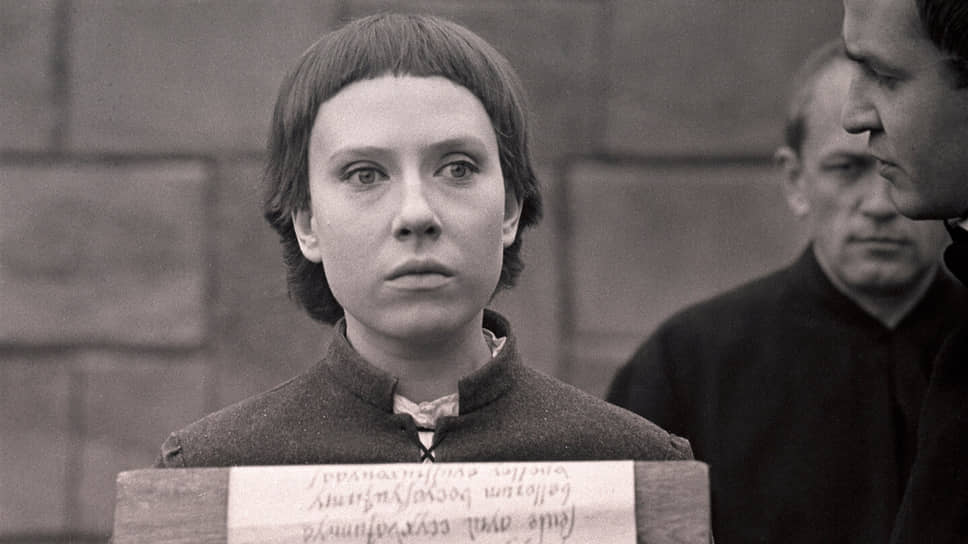

21 мая исполняется 90 лет со дня рождения умершего в прошлом году режиссера Глеба Панфилова. Вершина его творчества — три снятых подряд картины с Инной Чуриковой в главных ролях: «В огне брода нет» (1967), «Начало» (1970) и «Прошу слова» (1975) — триптих о странных и сильных женщинах, опыт кинематографической агиографии. Если говорить о Панфилове как большом художнике, сосредоточиться стоит на них.

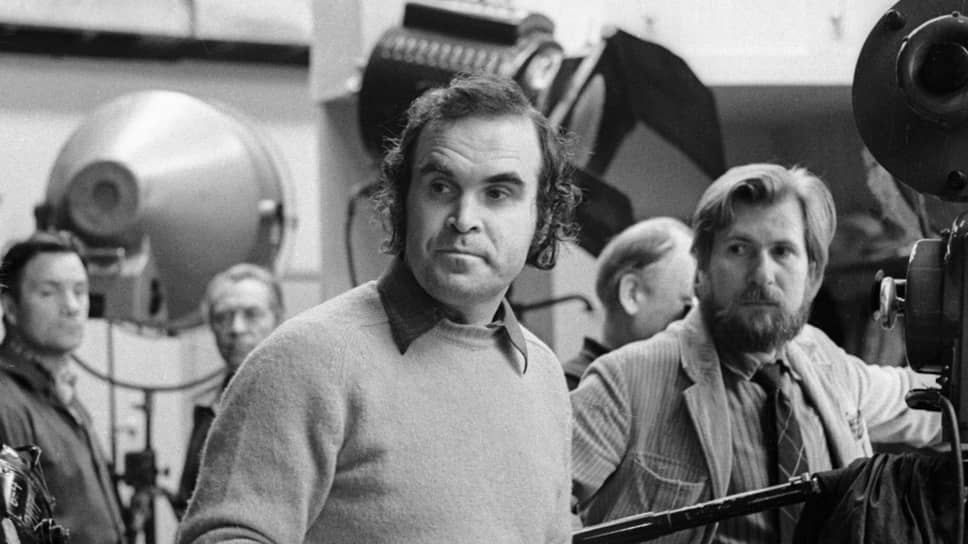

Глеб Панфилов, 1975

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Глеб Панфилов, 1975

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Панфиловский полнометражный дебют выходит одновременно с лучшими картинами 1960-х. «Июльский дождь», «Андрей Рублев», «Крылья», «Короткие встречи», «Берегись автомобиля» — все это 1966–1967 годы: эстетика оттепели достигает своего акме и уже переживает надвигающийся крах. «В огне брода нет» вписывается в этот ряд и выпадает из него, прежде всего интонацией.

Шестидесятники изобрели новую речь — влекущую, восторженную, но к концу десятилетия оказалось, что искренность легко оборачивается новым лицемерием, экзальтация переходит в кривляние. И Хуциев, и Шепитько, и Рязанов работают с этим печальным положением. Панфилов ставит свой фильм так, будто его это не касается. Его герои говорят по-другому. Точнее — они будто бы не совсем умеют говорить, теряются, мямлят, кричат что-то невпопад. Речь дается им с трудом, но зато каждое удачное слово и каждое точное движение для них — открытие, почти что чудо.

Примечательно, что для этой радикальной новизны Панфилов выбирает едва ли не самый ригидный жанр советского кинематографа — историко-революционный фильм. Если смотреть на структуру, игнорируя фактуру, «В огне брода нет» снят в полном соответствии с соцреалистическим каноном (здесь — влияние соавтора сценария первых панфиловских картин, опытного литератора Евгения Габриловича). Это рассказ о наивном человеке из народа, постепенно обретающем классовую сознательность и гибнущем во имя революции,— сюжет сотен советских романов и фильмов, давно превратившийся в клише. Это клише Панфилов деавтоматизирует, оживляет. Он всерьез снимает фильм о том, как маленький человек входит в большую историю. Или — как сказали бы историки — фиксирует процесс субъективации, становления личности из сырого, аморфного материала. Эта личность — Таня Теткина — женщина, коммунистка и художница.

Героиня Инны Чуриковой свято верит в торжество мировой революции, но еще она зарисовывает все происходящее на ее глазах — и это не менее важно. Она — наивный художник (хотя и начинает творить под влиянием профессионала из агитпоезда), у нее нет программы, системы приемов. Такой художник видит историю не как связный нарратив, а как вспышки образов. Логика сюжета влечет его к славе и смерти, но сам он ощущает путь иначе — как череду озарений.

В «Огне» и в продолжающем многие его линии «Начале» у Чуриковой вечно расширенные, удивленные глаза. Она то и дело смотрит в камеру. Режиссер ловит этот взгляд и как бы отражает, заимствует его. Связную литературную основу он дробит в калейдоскоп чудесных, веселых и страшных событий. Это взгляд по-особому эротизированный — полный жалостливой любви ко всему нелепому (в том числе — к до крайности нелепым мужчинам). И конечно, этот взгляд в искусстве Панфилова — взгляд женщины. Точнее — мужская фантазия о женском взгляде, обновляющем восприятие истории, и вместе с тем — о самой женщине как герое, способном на недоступную мужчинам предельность.

Женщина в центре фильма. Но художница Таня Теткина, как и актриса Паша Строганова из «Начала», еще не вполне женщины. Им часто говорят об этом, и они сами знают. Их неловкий флирт, смешные обиды, неуклюжие ласки — поиски роли. Стать женщиной — здесь значит научиться любить, и это тоже задача из области, близкой к искусству. Для персонажей Чуриковой это задача еще не решенная. (В обоих фильмах есть оттеняющая пока-не-женщину главную героиню подчеркнуто феминная подруга; в «Огне» ее играет Майя Булгакова, в «Начале» — Валентина Теличкина.) Она решается на негодном материале: объекты воздыхания героинь, персонажи Михаила Кононова в «Огне» и Леонида Куравлева в «Начале», не совсем достойны, очевидно мелки в сравнении с обращенным на них чувством.

Итак, есть сырой человеческий материал, не совсем личность, и есть три потенции, три линии становления: любящая женщина, художник и коммунист. Последнюю можно обозначить иначе — герой или святой, некто готовый пострадать и умереть за свою веру («Святая душа» — так изначально назывался сценарий «В огне брода нет»). Три эти линии оспаривают, дополняют друг друга и в итоге сливаются. Быть художником — значит любить, воспринимать мир оголенным взглядом, а любить — значит искать роль как актер и создавать любимого как художник. Предельное деяние художника — разыграть, написать жертвенный подвиг собственной смерти — завершенное и совершенное произведение. В жертве же осуществляется та беззащитная открытость миру, которая в повседневной любви никогда не реализуется до конца.

Проектом мечты Панфилова была масштабная картина о становлении еще одной святой героини — эпос о Жанне д’Арк с Чуриковой в главной роли. За его постановку режиссер безуспешно бился с чиновниками около 10 лет. После первого витка неудач он и снимает «Начало» — фильм о неказистой ткачихе-актрисе, играющей Жанну в кино. Родившаяся в результате компромисса, эта работа самая беззаботная в панфиловской фильмографии. Образ идущей к смерти святой тут остается воображаемой ролью художника — поглощается и усмиряется искусством. В «Начале» Панфилов доводит до совершенства ту иронично-возвышенную романтическую манеру, которую он изобретает в «Огне». В «Прошу слова» он резко поворачивает в другую сторону — снимает фильм не о маленьком человеке, а о начальственном работнике; от воздушных трагикомедий переходит к тягостной драме.

Об этом фильме писали и говорили реже, чем о любой из панфиловских картин. «Прошу слова» вызывал растерянность, когда вышел, и вызывает ее сейчас. Сам образ идейного, свято верящего в утопию коммуниста был в середине 1970-х столь же мало представимым в кинематографе, как, в общем, и в жизни. Экран населяли меланхолично-умудренные партсекретари, но это персонажи иного рода. Панфиловская Елизавета Уварова, стальной председатель горисполкома города Златограда,— пришелец из другой эпохи.

«Прошу слова» снимал начинавший с Параджановым оператор Александр Антипенко. Это фильм на первый взгляд неброский, но крайне отточенный. Дома и на работе Уварову окружают красные пространства; она будто бы живет в советском флаге, среди ленинских портретов под звуки революционных песен. Удивительно то, что продолжением революционной борьбы она воспринимает брежневский реальный социализм. Ее мечта — построить «мост в будущее», но это — всего-то мост через реку, необходимый, чтоб возвести на другом берегу новый квартал. Она без остатка отдает себя управленческим мелочам, так что на жизнь уже нет никаких сил. Она изъясняется идеологическими штампами, кажется немного омертвевшим существом. Однако если присмотреться, все ровно наоборот. Окружающие ее, включая пошляка-мужа (Николай Губенко), неблагодарных детей и партнера по неудачному флирту хамоватого драматурга Федю (Василий Шукшин), циничны, они приняли реальность с ее ежедневными компромиссами, мелкими подлостями и поэтому органичны своему времени. Героиня Чуриковой эпохе неорганична, и именно в этом ее подлинность. Все переворачивается: реальный мир — фальшивка, плакат — истина, место высшего горения. Когда в самом начале фильма погибает сын героини, она выходит на работу, представляясь почти безразличной к постигшему ее горю. Вывод, который часто делали критики: Уварова — монстр. Но весь ход фильма подсказывает: она — еще одна панфиловская святая. Как святая, она не следует правилам мира, принимает всерьез то, что для других просто слова. Здесь она прямая наследница Тани Теткиной и, несмотря на свою умудренность, так же наивна в глазах окружающих.

Так же, как Таня еще не совсем женщина, Уварова с обывательской точки зрения — уже не совсем женщина. В отличие от героинь первых двух панфиловских фильмов, она наделена опытом: она уже знает, что любовь — романтическая, семейная — не выдерживает испытание жизнью, что близкие в ней — плохие партнеры. Частная любовь преодолевается и преображается в потребность творить добро. Это добро не универсальное, но понятое в определенной системе ценностей. Впрочем, и казнящая дезертиров Жанна в отрывках из «Начала» не представляется абстрактно-идеальной фигурой. Можно сказать, что «добро» или, скажем точнее, «благо» — функция святого героя. Только, в отличие от революционной эпохи или средневековой Франции, добро 1970-х имеет крайне невзрачный облик.

«Прошу слова» — зеркало «В огне брода нет». Первый фильм показывает мир в становлении, второй — мир ставший, но ставший не совсем тем, на что рассчитывали его творцы и герои. В первом возможна благородная гибель, во втором жертвенный подвиг означает ежедневное, лишенное блеска иссякание, стирание. Эта жертва гораздо менее красивая, но не менее высокая.

На протяжении всей своей карьеры Панфилов снимал фильмы-жития. Если взять корпус его работ, легко увидеть: само устройство праведности волновало его больше, чем идейное наполнение — советское, антисоветское или любое другое. Поэтому в том, что после конца СССР он ставит вполне агиографическую картину о последних днях семейства Романовых, нет парадокса. Перегруженное деталями застойного быта, подчеркнуто реалистическое «Прошу слова» на первый взгляд кажется отступлением от этой линии, но именно здесь он подходит к идеалу ближе всего. Это фильм о том, что значит быть коммунистом в эпоху, когда революция остановилась, и святым — в мире, где больше не существует такой роли.

Житие всегда построено на игре силы и слабости, умаления и славы. В «Прошу слова» Панфилов тонко разворачивает эту диалектику: героиня Чуриковой облечена силой благодаря своему общественному положению и слаба потому, что воспринимает его как миссию; она всем заметна, но на деле никем не замечена. Она гораздо больше того времени, в котором живет, и поэтому неразличима в нем. Впрочем, неузнанность идет праведнику. Речь не только о героине: с самим панфиловским фильмом, самым глубоким во всем его творчестве, как кажется, произошло нечто похожее.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram