«Писать грустные песни — само по себе было протестом»

Как Булат Окуджава сделал голос частного человека общественным явлением

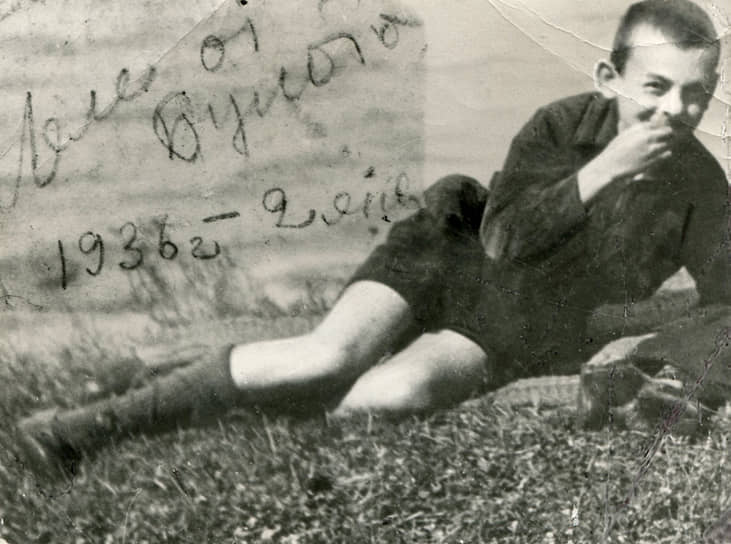

9 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы. Поэта, который одним из первых стал исполнять свои стихи под гитару и породил огромное движение «авторской песни», писателя, оставившего несколько тонких мемуарных и исторических книг, человека, постоянно думавшего об историческом опыте своего поколения — и ставшего символом поколения шестидесятников. Окуджава останется в истории русской культуры прежде всего романтиком и лириком, воспевшим негромкие чувства обычного человека, но, помимо этого, он оказался свидетелем большой истории XX века, отрефлексировавшим в текстах его трагедии и переломы. Юрий Сапрыкин поговорил об опыте и наследии Окуджавы с Ольгой Розенблюм, автором посвященной ему книги «"…Ожиданье большой перемены"».

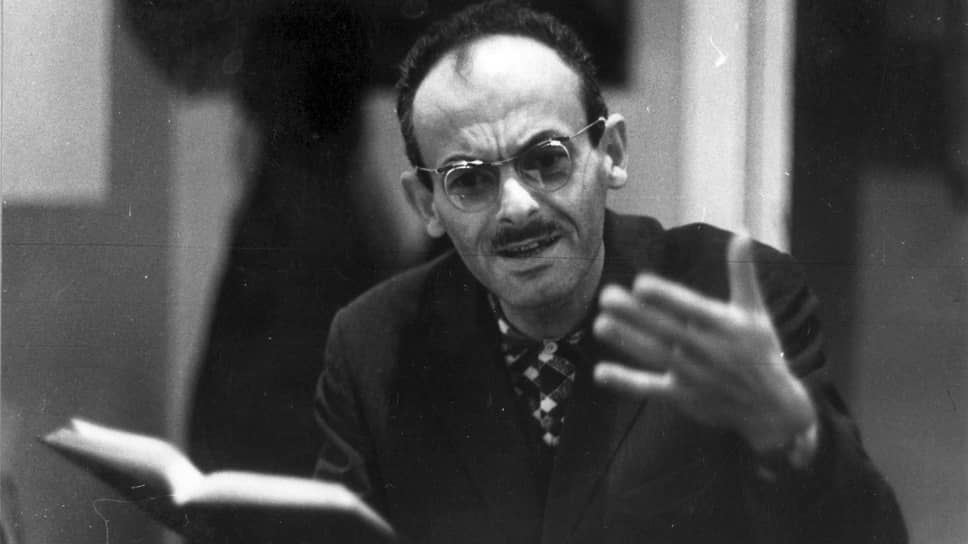

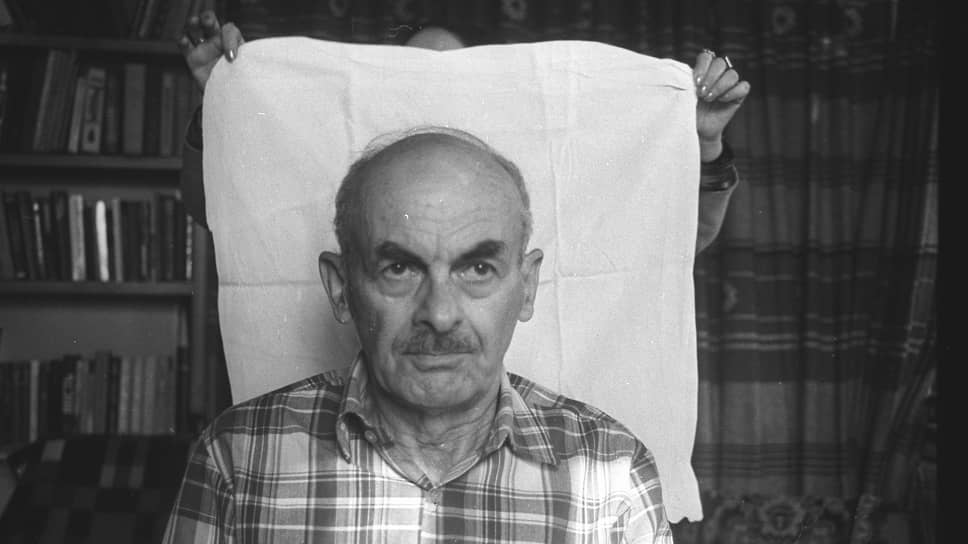

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

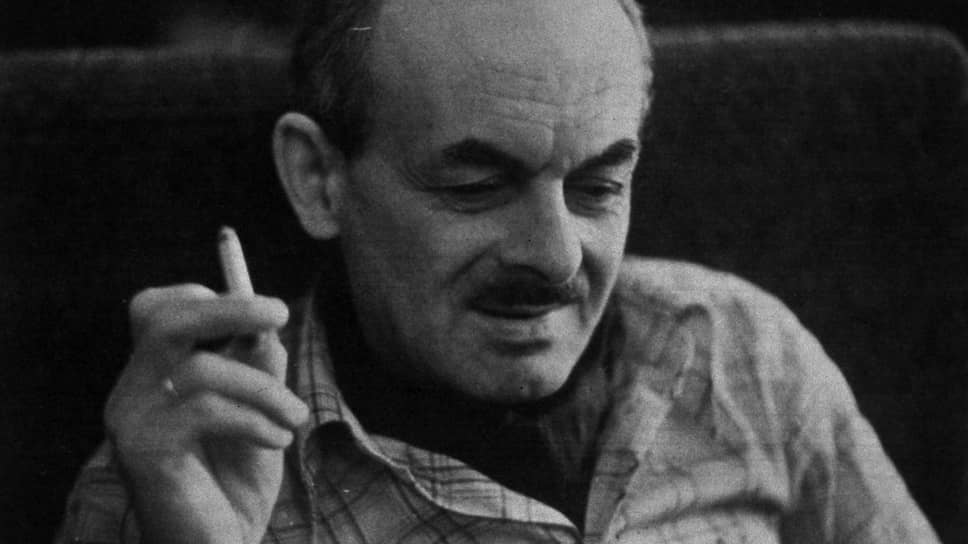

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

У Окуджавы не совсем обычная писательская биография. Он пришел в литературу довольно поздно, ему было уже за тридцать, но, пожалуй, самое удивительное — это квантовый скачок, который он сделал в самом начале карьеры. Его первый сборник вышел в 1956-м, он в это время работал учителем в Калуге, и это совсем-совсем советские стихи со всеми штампами того времени. Прошел всего год-два — и почти одновременно появились «Ленька Королев», «Часовые любви», «Последний троллейбус», «Песня о московском муравье». И это совсем другие тексты. Человеческие чувства — грусть по ушедшим товарищам, печаль одиночества, любовь к улице, где прошло детство,— о которых он говорит необщим и нешаблонным языком. Окуджава как будто выходит из поэтического хора ликующих и скорбящих и обретает голос частного, не ищущего величия человека. Он говорит о боли и надежде, которая есть в самой обычной, негероической жизни — и отказывается подводить ее под некий общегражданский стандарт, как было принято в поэзии сталинского времени. Не говоря о том, что он начинает петь эти тексты под гитару, чего почти никто тогда не делал. Чем можно объяснить такой прорыв?

В конце 1950-х он начал писать о том, что действительно знает. У него за плечами уже была серия неудач. Несколько раз он приходил в какие-то литературные объединения, читал свои стихи, и это не вызывало интереса. И он разрешил себе писать о собственном опыте. У него жизнь была типичная для многих, он прошел через войну, его родители были репрессированы. Он просто перестал пытаться понять, каким должно быть стихотворение, которое возьмут в газету, а стал делать то, что ему самому было интересно, для тех, кто был готов его слушать.

Нам трудно сейчас восстановить контекст, но можно представить, насколько это было непохоже на все, что печаталось и звучало вокруг. Не только на поэзию тогдашних литературных генералов — но и на оттепельную эстраду, и на стихи его младших современников-«шестидесятников». В фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича» Окуджава выступает на сцене Политехнического музея вместе с Евтушенко, Вознесенским и Ахмадулиной — и там отчетливо слышно, насколько его голос тише, а интонация мягче и печальнее. Пожалуй, единственный, хотя и отдаленный аналог его ранним песням — Ив Монтан, первый французский шансонье, который стал известен в СССР и приезжал с гастролями в Москву в декабре 1956-го. Мы не знаем, насколько Окуджава осознавал свою инаковость, хотя в одном из интервью он говорит: мол, первые мои песни — это были песни протеста. Как вы понимаете это определение?

Есть книжка, где собраны его ответы на вопросы из зала. И там, по-моему, даже еще в начале 1960-х годов Окуджава говорит перед выступлением: «Я знаю, что вы любите песни веселые, мои песни не веселые». То есть он знает, что есть ожидания, которым он не сможет соответствовать. Думаю, в то время сама установка, что можно писать грустные песни, тоже была протестом. В своей книге про оттепель Сергей Чупринин дает подборку стихов «Весеннее», опубликованную 1 мая 1953 года в «Литературной газете», и это огромное событие: надо же, оказывается, 1 мая можно публиковать стихи о весне, а не о героизме, счастье труда и тому подобном. Дело даже не в том, что это хорошие стихи, а в том, что, оказывается, теперь так можно. Такие эксперименты в это время постоянно происходят — в печати, не в печати, на самых разных уровнях. И Окуджава тоже начал экспериментировать.

Об успехе Окуджавы в 1960-е ходят легенды. Как его буквально носили на руках, как билетер не пропускал его на собственный концерт: мол, уже пять Окуджав прошло. Голос частного человека сразу стал общественным явлением — вдруг оказалось, что его «необщее выраженье» готово разделить огромное количество людей. Более того, этот голос собирал вокруг себя целую социальную группу, назовем ее позднесоветской интеллигенцией, Окуджава дал этим людям язык для понимания и описания себя. Как, по вашему мнению, что слышали люди в его ранних песнях? Что там было такого, чего им не хватало?

Кароль Модзелевский (польский оппозиционный политик, идеолог и автор названия движения «Солидарность».— Weekend), вспоминая про знакомство с Окуджавой в 1964 году, сказал, что его песни очень подходили к его душевному миру, его и его друзей. Мне кажется, Окуджава писал об очень простых вещах, с которыми люди могли себя ассоциировать. И конечно, это загадка, почему он стал так знаменит, но есть и следующий вопрос: а почему он потом стал до такой степени не интересен? Думаю, просто потом стало гораздо больше других способов самовыражения и возможностей ассоциировать себя с кем-то или с чем-то другим. А он дал эту возможность тогда, когда возможностей было не очень много.

Далеко не все из написанного им ложилось на музыку, во многих его текстах было что-то такое, что этому сопротивлялось. Видите ли вы разницу между его стихами, которые становились песнями, и теми, которые оставались просто стихами?

Я думаю, что песнями становились стихи, предполагавшие возможность разделить переживание с другими. Песня исполняется в кругу людей с близкими взглядами или схожими интонациями. Песни рубежа 1950–1960-х, самые известные, «Ленька Королев», «До свидания, мальчики» — они о чем? Это тоска по друзьям, которых больше нет, по разрушенной общности. И это можно проживать вместе. Возможность спеть, разделить это чувство с другими — это что-то вроде защиты, буфера между мной и реальностью, мной и ужасным в этой реальности. Спел — и стало немного легче. А стихи примерно того же времени, например, о чувстве голода — как это проживать вместе? Голод не разделишь с другими. Даже если другим так же плохо. Не все могло стать песней — стихи были жестче.

Один из важных переломов в биографии Окуджавы — это его уход в конце 1960-х в исторические романы, в тексты о первой половине XIX века. Причем герои этих романов очень непохожи на лирического героя его песен. В песнях мы видим романтическое возвышение жизни обычного человека, простого муравья, придание этой жизни какого-то благородства и красоты. А в романах этот обычный человек — он не возвышается, он стоит на обочине больших исторических событий и либо просто ничего не может понять, либо, как в «Путешествии дилетантов», сознательно от них отстраняется. Как вам кажется, почему происходит этот поворот к исторической прозе? И вообще, почему в 1970-е всех так завораживает эпоха вокруг восстания декабристов?

Мне кажется, для Окуджавы историческая проза была возможностью перестать писать песни — по крайней мере, не писать так много, как он делал раньше. Он где-то даже говорил, что в какой-то момент понял: новые песни любят и хорошо принимают, и он начал работать на эту реакцию слушателей и читателей, а это неправильно. Проза была возможностью заставить себя стать профессионалом каким-то иным способом. Но есть и другие объяснения. Самый простой ответ — 150-летие, юбилей восстания, о котором в 1970-е много говорят и думают. Лотман пишет «Декабриста в повседневной жизни», Эйдельман пишет о Лунине, о Сергее Муравьеве-Апостоле. Это была эпоха, с которой в то время можно было себя ассоциировать: мы не согласны с тем, что происходит в обществе, но пытаемся создавать свой мир и продолжать жить. Причем не просто защищаться от окружающего, а сохранять способность жить своей, не навязанной кем-то жизнью, той, которая для нас органична. Ирина Павловна Уварова-Даниэль говорила, что его романы они читали как прозу о себе. Окуджава в них описал позицию человека очень рефлексивного, который впускает в себя историю, но не вмешивается в нее — так, чтобы получилось от нее защититься и сохранить себя, обустроить тот мир, в котором возможно существовать. Как доктор Живаго у Пастернака.

Еще один предмет любви для Окуджавы того времени — это Польша. Причем эта любовь совершенно взаимная: его очень много там слушают и учат наизусть. Есть ощущение, что в Польше он нашел некий современный аналог любимой им эпохи декабристов — со свойственным ей благородством чувств уже не только частных, но гражданских. Чем оказалась близка ему Польша?

Мне кажется, именно в Польше он ощутил какие-то обязательства по отношению к тем, кто видит в нем старшего. Кароль Модзелевский рассказывал, что, когда он и Яцек Куронь написали свое открытое письмо к членам партии, им показалось важным сначала обсудить его с Окуджавой (а он тоже был членом коммунистической партии). Окуджава тогда был в Польше, он впервые выехал за границу. И вдруг появляются молодые люди, моложе его, которые ему говорят: мы написали такое письмо, нам кажется, что в нем мы продолжаем то, что услышали в ваших песнях, что вы о нем думаете? Позже их назвали бы диссидентами, но в то время в Москве не было такого понятия, да и такого движения, и Окуджава едва ли был готов отождествить себя с ним, он видел себя просто поэтом, литератором. Но они услышали в стихах нечто, чего он сам, может быть, в них и не вкладывал. Польша — это не просто место, где его любили, где он всегда был важен и дорог. Он столкнулся здесь с чем-то совершенно новым для себя, оказался в ситуации, когда от него ждали высказывания. Поэтому — «Мы связаны, поляки, давно одной судьбою…», а позже — «Путешествие по ночной Варшаве в дрожках», и оба раза это обращение к Польше — размышление о прошлом и надеждах на будущее. «Неправда, будто бы он прожит, наш главный полдень на земле» — это еще до 1968 года, каким он был в Европе и в СССР.

В стихах Окуджавы часто возникает «мы», наверное, его можно понимать по-разному, но где-то он определенно говорит от лица поколения, объединенного общим опытом. В своем автобиографическом романе «Упраздненный театр» он называет его «слепым поколением». Как вы понимаете этот образ?

Я помню из детства телевизионные выступления академика Лихачева и Окуджавы: к ним относились как к голосу нашей общей совести, как к моральным авторитетам. И мне кажется примечательным, что в 1989 году очень известный человек — он знает, что он для других моральный авторитет,— начинает писать роман, где развенчивает свое прошлое. Без всяких обобщений, давая героям имена членов своей семьи и показывая свое поколение как слепое. Это сильный ход. Вероятно, ему в этот момент кажется, что какая-то надежда в обществе связана с тем, что старшее поколение должно покаяться. Что люди заслуженные и уважаемые должны использовать свою возможность обратиться к большой аудитории, чтобы рассказать о своих грехах и о своей слепоте, о том, как они видели войну, как относились к арестам родителей. И о том, как эта слепота преодолевалась.

Помимо скачка, о котором мы говорили в начале, Окуджава вообще постоянно менялся, и поздний Окуджава — совсем не то, что ранний. Как проходила эта эволюция?

Поздний Окуджава — это очень публицистические стихи, совсем не те, что могут объединять людей. Это стихи человека, который пытается сформировать собственный взгляд на происходящее, пытается понять, какие у общества шансы на будущее, и сформулировать это максимально жестко и четко. И в основном это очень мрачный взгляд. Это стихи человека, который в 1980-е говорил: я один раз уже поверил и разочаровался (имелась в виду оттепель) — и второй раз не смогу. А потом снова верит этому начинающемуся будущему, а дальше не просто разочаровывается, а, насколько я понимаю, уходит в глубочайшую депрессию. Два раза поверил, больше не могу. Не вижу оснований.

У него есть довольно поразительное стихотворение этого времени, «Ворон над Переделкином черную глотку рвет», в совсем не свойственной для него поэтике. И это стихотворение про жуткое чувство вины: «Как будто оно обвиняет, а мне оправдаться нечем». Вообще, тема вины часто у Окуджавы возникает: «А как третья война, то моя вина, / а моя вина — она всем видна». Что это за вина?

Да, в 1990-е среди публицистических стихов, которые идут одно за другим, у Окуджавы есть несколько совершенно иных, потрясающих. «Судя по интонациям, он знает все наперед» — это про ворона, а автор оставляет за собой возможность надежды, потому что не знать все наперед — это «мое преимущество перед лесным пророком». Я очень люблю стихотворение этого же времени «Строка из старого стиха слывет ненастоящей…», хотя оно тоже, как и стихотворение о вороне, мрачнейшее. Оно начинается с возможности по-новому работать, а заканчивается невозможностью любить. В «Вороне» иллюзия надежды, здесь — остатки любви: «За каждый крик, за каждый вздох заплачено любовью / — Ее все меньше с каждым днем, и этого не жаль». А вина — есть. Не обязательно искать здесь общественную проблематику, он лирик — и частный человек со своей личной жизнью. Я думаю, тема вины у Окуджавы — это о каких-то вещах, которые не предназначены для посторонних.

С другой стороны, где-то в интервью Окуджава рассказывает, как в 1950-е ходили по общежитиям, отлавливали «узкобрючников» — и это звучит так, будто он тоже был среди тех дружинников или, по крайней мере, считал это нормальным. Он неоднократно говорил о себе как о человеке, который участвовал в чем-то, в чем не надо было. Может быть, потому что нельзя было по-другому, а может быть, потому что он верил, что правильно,— но в любом случае нужно рассказать об этом. Эта тема вообще кажется мне очень существенной для людей этого поколения и круга. Для Окуджавы, для Копелева, для Льва Разгона. Это заслуживает уважения — публичная исповедь в том смысле, который может быть значим для общества.

Окуджава в 1990-е вообще как будто выходит из позиции утверждения частной жизни, благородной отстраненности от общественных дел — и совершает несколько очень заметных публичных поступков, за которые его до сих пор больше всего критикуют. В частности, после октябрьских событий 1993 года он подписывает «Письмо 42-х», призывающее к запрету компартии, а также коммунистических и националистических (на тот момент оппозиционных) изданий. Почему он это делает?

У него были стихи, обращенные к сыну: «Папочка твой не случайно сработал надежный свой кокон. / Он состоит из дубовых дверей и зашторенных окон». Окуджава отдавал себе отчет в том, что он существует в этом коконе, дающем ему возможность работать. Видимо, в 1990-е он посчитал, что нужно выйти за его пределы. Это был очень тяжелый выбор. Подписать или не подписать такое письмо, поддержать или не поддержать расстрел Белого дома? Выбор такой: можно ли недемократическими средствами поддерживать развитие демократии? Наверное, Окуджава думал об опыте Германии. Где были люстрации, где после объединения страны людей увольняли и не допускали до работы за совершенное в прошлом. Это был очень весомый пример, показывавший, что такой путь есть, причем воспринимать его можно не как попрание демократии, а как путь к демократии. Окуджава не то чтобы часто об этом говорил, но мне кажется, что он смотрел в эту сторону, думал о том, как в Германии прорабатывали прошлое. Ведь и его роман «Упраздненный театр» отсылает к роману Генриха Бёлля «Бильярд в половине десятого», там тоже три поколения, очень любящие друг друга. Окуджава, Копелев, Бёлль — это все один круг людей и тем. Для Окуджавы начало 1990-х — это такая развилка: вернемся назад или пойдем по демократическому пути? И все, что началось после 1993-го,— чеченская война прежде всего,— все это действительно привело его в тяжелейшее состояние.

Инна Лиснянская в разговоре с вами упоминала, что он жалел потом о подписи под этим письмом.

Что здесь можно сказать? Приятно говорить о человеке, который не сделал ничего такого, с чем ты не согласен. Но нет такой возможности. Есть возможность говорить о человеке, которого уважаешь, который сделал то, что кажется ценным и значимым.

У каждого большого автора в разное время какие-то вещи отзываются по-разному. Ранние песни Окуджавы идеально попали в ощущение конца 1950-х, а, например, «Путешествие дилетантов» точно поймало в 1970-е меланхолию остановившегося времени. Что сейчас у Окуджавы звучит особенно остро?

Знаете, меня недавно, перед юбилеем, попросили поговорить об Окуджаве со школьниками, и я с ужасом подумала — о чем я могу с ними говорить? С людьми, которые от меня, скорее всего, впервые услышат имя Окуджавы? И вдруг я вспомнила, как Окуджава на рубеже 1980–1990-х представляет себе будущие поколения и думает, что они будут чище. Чище, чем его собственное, которое он в этот момент разоблачает. И вот это ощущение… Огромные силы, потраченные на рефлексию, на разоблачение себя, для того, чтобы следующие поколения были чище и мудрее,— а они не знают ни об этих усилиях, ни даже, возможно, о нем самом. И когда я стала к этому разговору перечитывать Окуджаву, я увидела — он столько всего сказал про те выборы, которые мы сейчас делаем. Про войну — он же 40 лет пишет, казалось бы, на одну и ту же тему, получается, он уже много раз себя повторил. Но он сначала пишет о том, как погиб его круг, погибли друзья, как он остался единственным выжившим. Потом он начинает писать о войне как о времени иллюзий. А потом пишет о том, что вот прошло сколько-то десятилетий, а он все еще с этим живет, война продолжает сниться, «…и уже который год / Прилетает черный мессер — спать спокойно не дает». Это то, что мы сегодня называем травмой, и это тоже надо было открыть, потому что понятия травмы в Советском Союзе не было, соцреализм был исключительно позитивен. Как в конце 1950-х — начале 1960-х надо было разрешить себе грустное, так и травму тоже в какой-то момент надо было себе разрешить.

И сегодня я, наверное, даже чувствую какую-то вину, что человек столько усилий приложил, чтобы начать говорить о чем-то очень важном для нас, а оно нам сейчас не очень интересно, мы свой велосипед изобретаем заново. Такие же бывают ощущения, когда я читаю дискуссии 1970-х годов о правильном общественном поведении и вижу, что сейчас мы снова обсуждаем ровно то же самое, как будто мы это впервые открыли. Психологи говорят, что все это имеет какой-то смысл: мы возвращаемся к одному и тому же, но возвращаемся иначе — и таким образом это постепенно прорабатываем. Но я бы сказала, это очень позитивный взгляд — думать о том, что мы ходим не по одним и тем же граблям, а по неким кругам, которые нас куда-то продвигают. Я не знаю, верить или не верить в позитивность этого движения.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram