Знаки смыслов

Анна Наринская о выставке «200 ударов в минуту» в ММСИ

16 декабря в Московском музее современного искусства открывается выставка «200 ударов в минуту: пишущая машинка и сознание ХХ века». Ее куратор Анна Наринская — о том, как она ее придумала

Наверное, это потому, что в шесть лет я была очень миленькая — такая миленькая, что отказать мне было трудно. Или, наоборот, потому что в шесть лет я умела пристать как банный лист и легче было согласиться, чем мне противостоять. В общем, объяснять это можно как угодно, но мне было шесть лет — и мой отец, никому никогда не дававший даже прикасаться к своей пишущей машинке (мотивируя отказ, он всегда помпезно именовал ее "своим орудием производства"), разрешил мне попечатать и даже сам вставил бумагу (правда, в один слой — без копирки, копирка была дефицитом).

Она была черная и блестящая и звалась Олимпией, как механическая кукла в сказке Гофмана. Я быстро освоила пробел и перевод каретки и срочно решила напечатать рассказ. Начать надо было, разумеется, с начала — то есть с названия. К счастью, оно у меня было подготовлено заранее: "Анна и пожар". Я стала печатать (только заглавными буквами — как и должно быть в заголовке). Напечаталось: "АННА И ПЖО".

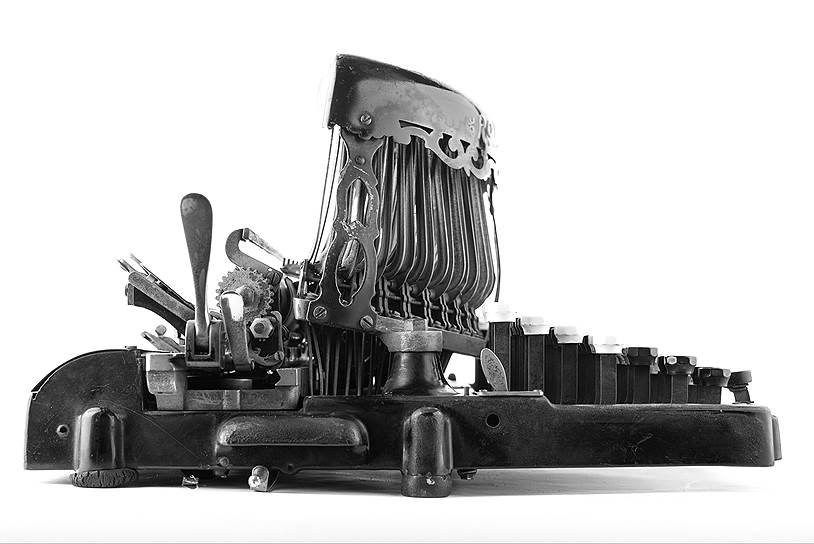

Пишущая машинка Remington Portable, принадлежавшая В. В. Маяковскому, США, 1920-е годы

Фото: Из собрания Государственного музея В.В. Маяковского

Я помню этот момент очень хорошо, помню, как увидела, вернее, осознала ошибку, как подумала, что вот, сейчас надо "запечатать" неверное слово сплошными буквами "Ж" (так всегда делал папа), как представила себе это неопрятное ЖЖЖ в заголовке и как решила, что пусть уж лучше заголовок будет правильный — пусть рассказ будет не про Анну и пожар, а про Анну и Пжо. И пускай этот Пжо будет симпатичным молодым человеком.

В итоге цикл "Анна и Пжо" вышел в нескольких (трех, по-моему) частях. Умный литературовед мог бы проследить там заимствования из повести Чарльза Диккенса "Сверчок на печи" и кинофильма по сценарию Михаила Вольпина "Царевич Проша", но умного литературоведа не нашлось. Зато нашелся меценат из числа родительских друзей, который купил у меня машинопись одного из этих рассказов за один рубль. Это был мой первый в жизни гонорар за работу с буквами.

Пишущая машинка стала для России двадцатого века возможностью творчества, даже его символом — и в то же время орудием страшной чекистской бюрократии и порожденной ею армии доносчиков

В принципе, это мое детское воспоминание, это событие из моей детской жизни катализирует многие мифы, сложившиеся вокруг пишущей машинки. От идеи ожившей пишущей машинки, "диктующей" автору, творящей за него или просто его направляющей (например, у Набокова в "Защите Лужина" "пишущая машинка скороговоркой повторяла слово "то", приблизительно со следующей интонацией: "то ты пишешь не то, Тото, то — то""), до представления о ней как об отдельном содержащем талант организме, который может зажить своей жизнью (как в фильме Кроненберга "Голый завтрак", где пишущие машинки превращаются в тараканов).

В России, говоря о них, правда, чаще вспоминают рыб. "То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш — И щучью косточку найдешь" — написал Мандельштам в знаменитом стихотворении "1 января 1924". Вообще, это его стихотворение (там дальше про "пишущих машин простую сонатину") и отрывок из его же "Четвертой прозы" ("Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников") в сумме проявляют уже не миф, а реальность того, чем пишущая машинка стала для России двадцатого века: возможностью творчества, даже его символом — и в то же время орудием страшной чекистской бюрократии и порожденной ею армии доносчиков. Если к этому добавить апологию машинописного самиздата, написанную и пропетую Александром Галичем (""Эрика" берет четыре копии..."), то получится дайджест истории пишущей машинки в России. И дайджест выставки "200 ударов в минуту", идея которой пришла мне в голову так: среди какого то светского разговора я услышала, что у нашего Политехнического музея одна из самых больших в мире коллекций пишущих машинок. Тут я вспомнила про Пжо, а потом подумала: ведь вся литература ХХ века так или иначе написана на пишущей машинке.

Хотя, конечно, эта выставка еще много про что. И про машинистку (норматив профессиональной машинистки дал название выставке) — эту бессменную музу поэтов и писателей: "Стуком пишущей машинки // Покорила ты меня. // Покорила ручкой белой, // Ножкой круглою своей, // Перепискою умелой // Содержательных статей" — писал Николай Олейников. И про то, как после почти семидесятилетнего существования машинки исключительно в писательском обиходе буквы стали отделяться от нее, превращаться в знаки и переходить в ведение художников, порождая, например, стихограммы Пригова и работы Юрия Альберта. И — отдельно — про ее звук, про этот стрекот, переведший писательство из дела бесшумного, плавного в дело звучащее, ритмическое (Ахматова сравнивала рифмы с звоночками при переводе каретки), даже боевое ("Пулеметом стучал ремингтон и ундервуд, как эхо, тарахтел в соседней комнате" — писал Леонид Пантелеев). И про то, как эта машинка в течение жизни одного поколения — например, моего поколения,— из разряда "ежедневного" предмета перешла в разряд предмета ностальгического. Свой диплом я печатала на пишущей машинке (первый экземпляр — научному руководителю, второй — оппоненту, третий — остается на кафедре, четвертый можно оставить себе), моя двадцатилетняя дочь на вопрос, что означают те самые слова про четыре копии, которые берет "Эрика", и что же происходит с пятой, только недоуменно пожала плечами.

Пишущая машинка Remington, принадлежавшая Л. Н. Толстому, США, 1902 год

Фото: Из собрания Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Ностальгия эта особого свойства. При том что с пишущей машинкой, безусловно, связаны и вполне безрадостные моменты отечественной культуры (от отчаянных заявлений писателей в КГБ с просьбой вернуть изъятую пишущую машинку, так как купить новую негде и не на что, до самоубийства машинистки Солженицына Елизаветы Воронянской), она неизменно вызывает умиленное, даже восторженное чувство. И, думаю, именно в этом причина того, что помогать в воплощении идеи выставки о "пишущей машинке и сознании ХХ века" объединялись музеи, библиотеки, архивы, художники и музыканты. Что на мои просьбы отвечали "да" те, от кого я это слово услышать и не надеялась. Так что теперь выставка (вернее, архитектурная концепция Кирилла Асса и Нади Корбут) объединяет личные машинки Льва Толстого (да! ему ее прислал лично Ремингтон), Иосифа Бродского, Корнея Чуковского, Владимира Маяковского, Александра Солженицына и других, авторские машинописи, например Пастернака и Гроссмана (да! та самая спасенная машинопись "Жизни и судьбы"), стихограммы Дмитрия Александровича Пригова, "карточки" Льва Рубинштейна, а также сделанные специально для нас работы Александра Бродского и Хаима Сокола и композиция Алексея Айги.

Получилась сложная такая штука, связывающая настоящее со своим прошлым, а прошлое со своим будущим. И я очень благодарна. Тем, кто сделал это возможным. И пишущей машинке. За то, что она — такая.

"200 ударов в минуту: пишущая машинка и сознание ХХ века" (выставка организована Политехническим музеем). ММСИ на Петровке, с 16 декабря до 13 марта