Человек-театр

Роман Должанский ко дню рождения Всеволода Мейерхольда

Всеволод Мейерхольд — из тех гениев, про которых, кажется, все известно — книгами о нем можно заполнить целую библиотеку, преподаванием его "биомеханики" занято не только много истинных знатоков, но и немало шарлатанов,— но при этом понятно, что изучать его творчество и наследие можно бесконечно. И к нему будут вновь и вновь возвращаться.

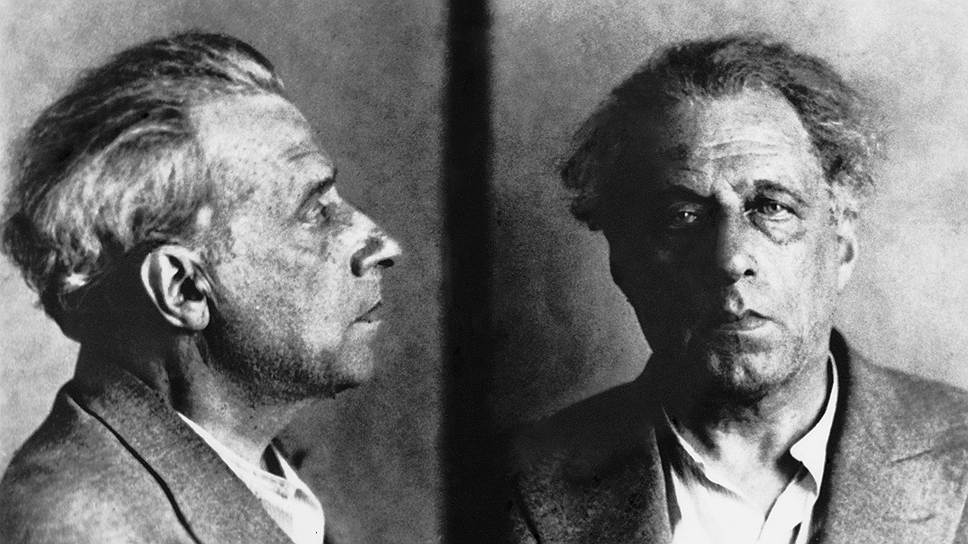

1939 год

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

Мейерхольд, конечно, больше чем великий русский режиссер и больше чем просто один из мучеников и реформаторов мирового театра прошлого века. Его судьба — точно перекресток и удивительное сплетение огромного количества тем и мотивов, характерных для художника вообще, для искусства модернизма и для судьбы страны.

Взять хоть тему иностранца в своей стране и в то же время завоевавшего столицы провинциала: по рождению он Карл Казимир Теодор Майергольд, сын немецкого еврея и прибалтийской немки, уроженец сонной Пензы, принявший православие и изменивший имя на более удобное для всех.

Или тема бунта и поиска своего пути: воспитанник и один из любимых учеников Немировича-Данченко, он мог бы стать одним из корифеев Художественного театра — так и представляешь себе его благообразным мхатовским стариком в орденах... Но нет, взбунтовался, понял, что должен искать свой путь, что хочет сам ставить, и ушел из МХТ, начав собственную режиссерскую деятельность и уехав в далекий от новых веяний Харьков.

И тут же — тема блудного сына: в 1938 году раздавленного и лишенного театра Мейерхольда пригласил, преступив через обиды прошлого, в свою оперную студию Станиславский...

Много было в этой невероятно насыщенной судьбе таких вот развилок. Самая страшная, как оказалось, роковая — в 1930-м, когда Театр Мейерхольда успешно гастролировал в Берлине и уже эмигрировавший к тому времени Михаил Чехов уговаривал режиссера не возвращаться в Советский Союз, пророчил ему ужасный конец — а Мейерхольд отвечал, что всегда носил в душе революцию и должен вернуться хотя бы "из честности". Да, революцию приветствовал — наверное, видел в ней, как многие, глобальный жест освобождения и обновления. Но вот руководил театральным отделом в Наркомпросе — говорили потом, что наломал немало дров, но художник победил революционера,

За честность в конце концов получил от советского режима самую страшную "благодарность" — закрытие и уничтожение театра, арест, ужасные пытки в энкавэдэшных подвалах. Одно из страшнейших свидетельств сталинских преступлений — письмо Мейерхольда Молотову из тюрьмы: "меня здесь били — больного 66-летнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам... боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток". Потом — смертный приговор по ложному обвинению, расстрел на следующий день после "суда" и место в общей безымянной могиле на Донском кладбище, открытой лишь спустя почти полвека после гибели и три десятилетия после реабилитации.

Но в истории Мейерхольд останется все-таки не жертвой, а победителем. Сегодня, конечно, только самые наивные по-прежнему делят все, что они видят на театральной сцене, на традиционный "театр переживания" по Станиславскому и нетрадиционный "театр представления" по Мейерхольду — все уже давно перемешалось, научилось друг другом притворяться и стало продолжением друг друга. Многое из того, что сегодня кажется само собой разумеющимся — скажем, отсутствие занавеса,— это Мейерхольд. И любое слово, смело перекинутое через театральную рампу в надежде прямого контакта со зрительским разумом — это тоже Мейерхольд. Любой неожиданный жест, нарушающий скучные законы бытового правдоподобия, но вдруг превращающийся в поступок,— это опять Мейерхольд. Столь любимое постмодернистами всех стран и народов сочетание на подмостках, казалось бы, принципиально не сочетаемого — это все он, Мейерхольд. Смелое отношение к классическим текстам, понимание спектакля не как продолжения литературы, а как параллельного сочинения,— опять Мейерхольд. Ни один крупный режиссер не посмеет утверждать, что Мейерхольд ему не важен.

1920-е годы

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

И еще: ощущение, что не просто каждая эпоха, а буквально каждый год требует своего театра, чуткого не к газетным новостям, но к жизни вокруг,— все это по-прежнему он, невыносимый и вездесущий Всеволод Эмильевич. Он затейливо прощался с гибнущей Российской империей великим своим "Маскарадом" в Императорском театре, но он же через пару лет встречал своими спектаклями новую эпоху радостной и азартной ломки всего на свете. Он гениально "обслуживал" великую актрису Комиссаржевскую — и он же потом превратил своих артистов в винтики театрального конвейера, в рядовых сценического фронта, свинченных в новаторскую машину.

Принципиальный урок, преподанный (и, надо сказать, неплохо усвоенный современным театром) Мейерхольдом, состоит в том, что никакой национальный театр не может развиваться в отрыве от других традиций — сам он навсегда был "ушиблен" итальянской комедией дель арте, очень увлекался театром Китая. И когда мы сегодня восторгаемся синтезом восточных и западных традиций, истоки этого явления нужно искать опять у Мейерхольда. В каком-то смысле его имя и есть синоним театра — если понимать под этим словом не способ беззаботно провести вечерок, а исследование природы человека и мира, иногда сложное и мучительное, некоторых обрекающее на одиночество, но непременно веселое, увлекательное и полное неожиданностей.