От либерала до консерватора — один роман

Анна Наринская о «Свечке» Валерия Залотухи

Я очень долго думала — как начать эту статью. И не придумала до сих пор. Дело в том, что существует два вида взаимоотношений критика и писателя (при условии, что они существуют внутри одного языка). Когда пишешь о живом авторе, то — как бы далеко вы друг от друга ни стояли — рецензия в некоторой степени являет собой разговор с ним. Это может быть хвала, ругань, насмешки, советы, глубокомысленные замечания, провокации — но всегда, пусть где-то на заднем плане, существует понимание, что автор препарируемого произведения об этих твоих соображениях узнает. Когда же пишешь об авторе, который принципиально тебя услышать не может, которого давно нет в живых, то твой текст — это разговор с читателем, ну или с самим собой, это уж у кого как.

Редчайшая ситуация, когда писатель умирает прямо в то время, когда ты читаешь его только что вышедшую книгу, ставит тебя в положение ужасное. К восприятию текста примешивается чувство вины, всегда сопровождающее известие о чьей-то (особенно довольно ранней) смерти. К тому же рецензия приобретает отчасти статус некролога.

И вот, в рамках этой "некроложной" части текста, надо сказать, что Валерий Залотуха умер 9 февраля в возрасте 61 года, что над романом "Свечка" он работал последние 12 лет, что до этого он издавал прозу, но больше заслужил славу как киносценарист (в частности, по его сценариям сняты знаменитые фильмы Владимира Хотиненко "Макаров" и "Мусульманин"), и что его смерть — это безусловная потеря для нашего и без того ужавшегося культурного пространства. Если и дальше соответствовать некоему заупокойному регламенту, то следует отметить, что "Свечку" надо рассматривать как его духовное завещание, как опус магнум.

Если же от этого регламента отойти, то приходится сказать, что как раз главное, что вредит этой книге,— эти самые "завещательность" (то есть стремление высказаться по всем главным русским вопросам) и "магнумность", а проще говоря — длина. 1700 страниц — это все-таки очень много.

Тут надо сделать отступление. Про Льва Николаевича Толстого и его роман "Война и мир". Этот совершенно великий роман много чего наделал с последующими поколениями — не только на духовном, но и на, скажем так, профессиональном уровне. Грубо, но не то чтобы несправедливо, говоря — этот роман задал формат. Предложил окончательную и, безусловно, оптимальную модель, в которой можно высказаться по широчайшему кругу вопросов, оставаясь в рамках одного повествования и не превращая его в набор философских эссе и характерных зарисовок. Тут все — от рамочно-фрагментной композиции, позволяющей оставлять героя страниц на триста, с тем чтобы потом подхватить его чуть ли не на том же месте (что, кроме прочего, позволяет расширять географию и социологию романа), до длиннейших внутренних монологов и вполне "внешних" диалогов, раскладывающих авторский голос и авторскую мысль на множество составляющих, которые в нужный момент не преминут сложиться. У нас этим обычно пользуются, чтобы сказать о судьбах России и взаимоотношениях с Богом (из последних примеров — Максим Кантор и Захар Прилепин), у них — чтобы описать треугольник "ты-другие-высшая сила" (из опять же последних и очевидных примеров: "Свобода" Джонатана Франзена).

В такой откровенной преемственности есть для авторов и плюс и минус. С одной стороны, отсылка к "Войне и миру" (и заодно к одному из главных его "наследников" — гроссмановской "Жизни и судьбе") дает новому тексту встроенность в великую традицию и некоторое дополнительное звучание, как будто эхо толстовского голоса. С другой — оно как бы подталкивает читателя к сравнению. И если обычно сопоставления с Толстым кажутся занятием совершенно дурацким ("а еще с Гомером сравни!"), то тут вроде бы "ты сам этого хотел, Жорж Данден". И тут становится видно, что вот бывают, были на свете авторы, способные поместить в роман "горизонталь бытия и вертикаль духа" и справляться с невероятным количеством страниц, которое на это уходит, но вот это — то, что сейчас перед тобой,— не тот случай.

Повествование в "Свечке" (символический смысл этого названия в романе объясняется несколько раз) разворачивается в конце 90-х и покрывает огромную горизонталь — от Москвы до Сибири, от светского вернисажа в московском Малом Манеже до лагерного барака для "опущенных" — и еще более неохватную вертикаль: от неверующего (ну или верящего в какие-то то демократические ценности) до ортодоксально православного. Задумывалось это, по собственному признанию автора в эпилоге (конечно, конечно, в эпилоге!), как рассказ о том, как "человек пошел однажды защищать демократию и встретил Бога" с дальнейшим пояснением: "и как Бог его чуть не изувечил". То есть задумывалось как хроника успешного, хоть и болезненного богоискания, но получилась скорее массивная, на манер церковных "хронологических" фресок, иллюстрация известного высказывания, приписываемого Уинстону Черчиллю "Кто в молодости не был революционером — у того нет сердца. Кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума". Только в залотухинской интерпретации оно скорее звучит так: "Кто в молодости не был либералом — у того нет сердца. Кто в зрелости не стал консерватором — у того тоже нет сердца".

В этом тезисе много искренности и выстраданности, автор явно описывает свой собственный духовный путь, совпавший — как мы видим теперь — с путем и "превращением" многих наших соотечественников. Но, в отличие от них, автор "Свечки" не только не испытывает по этому поводу никакого комфорта, но даже явным образом пребывает в некотором смятении. Эта смятенность, это отсутствие духовной самоуверенности — главное достоинство романа. Это и есть то, что протаскивает сквозь почти две тысячи не всегда умелых страниц, то, что делает "Свечку" совершенно уникальным на современном общественно-литературном фоне романом. И это я пишу без всякой "некроложной" умиленности. Это я бы при любых обстоятельствах написала.

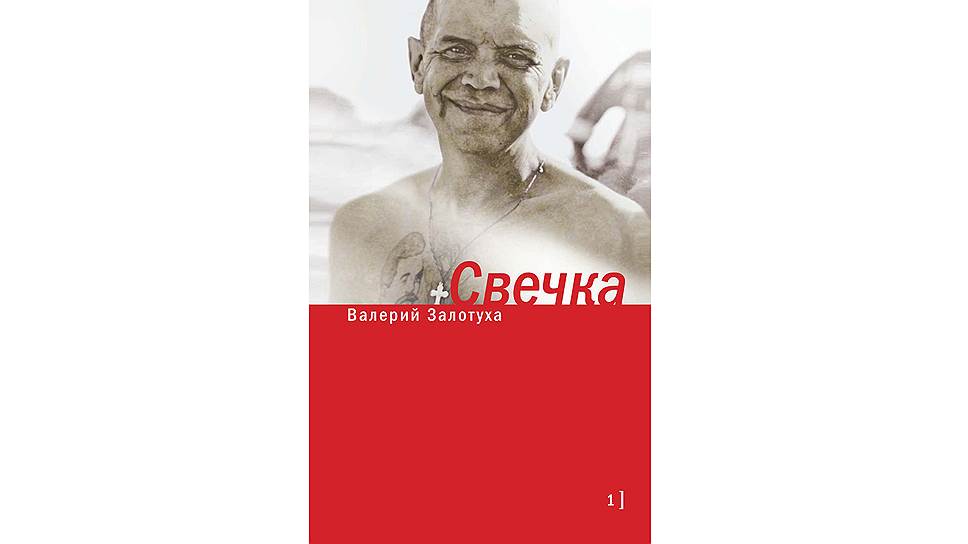

Валерий Залотуха. Свечка. М.: "Время", 2015