Почему перестройка спасла российскую математику, чем наша математическая школа отличается от американской и как научиться говорить только то, что знаешь, "Огоньку" рассказал Юлий Ильяшенко, профессор факультета математики НИУ ВШЭ, мехмата МГУ и Корнелльского университета США, ректор Независимого московского университета*

* Интервью продолжает совместный медиапроект "Огонька" с Институтом проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН "Математические прогулки". В прошлом месяце "Огонек" (N 9) опубликовал беседу с математиком Михаилом Гельфандом

— Динамические системы, которыми вы занимаетесь, это ведь область абсолютно абстрактного, чистого знания? Можно ли о ней рассказать, не прибегая к специальному математическому языку?

— Думаю, это легче будет сделать, ссылаясь на работы моего учителя, Владимира Игоревича Арнольда, и его учителя, Андрея Николаевича Колмогорова, которые создали в 50-60-е годы так называемую теорию Колмогорова — Арнольда — Мозера. Я занимаюсь вещами близкими. Точнее говоря, расстояние тут зависит от того, откуда смотрит наблюдатель: если изнутри динамических систем, то совсем далекими, если изнутри всей математики, то уже близкими, а если вообще извне научного знания, то, считай, одинаковыми. Теория Колмогорова — Арнольда — Мозера хороша тем, что соприкасается еще с античным миром, с теми временами, когда древние наблюдали небосвод и пытались отгадать загадку: по каким законам движутся светила. Сначала была теория, соответствующая очевидности, что все светила вращаются вокруг Земли. В средние века накопились колоссальные наблюдения о движении планет, и великий Кеплер сформулировал первые законы этого движения, уже понимая, что оно происходит вокруг Солнца. Наконец, Ньютон решил задачу, которая и нынешним студентам не кажется простой: он описал, как движется одна планета вокруг Солнца. Для этого ему понадобилось создать новую отрасль науки — математический анализ и придумать дифференциальные уравнения, то есть такие уравнения, которые описывают процессы, протекающие во времени. Любое движение — это предмет дифференциальных уравнений, так что можно себе представить, насколько они многообразны и как велико их прикладное значение. А дальше возник вопрос: как вокруг Солнца движутся две планеты, если они еще и взаимодействуют между собой?.. Эта "задача трех тел", которую Пуанкаре назвал основной в теории дифференциальных уравнений, не решена до сих пор, но Колмогоров и Арнольд сделали очень многое, чтобы приблизить ее решение. Они поняли, что большинство движений в механических системах, в частности в системе трех тел, происходит в ограниченной области. Это резко контрастировало с гипотезой, господствовавшей в начале ХХ века, согласно которой, по прошествии длительного времени планеты займут все возможные взаимные положения, разрешенные законом сохранения энергии... Но нет, Солнечная система оказалась устойчивее, чем ранее предполагалось, и об этом нам говорит теория динамических систем.

Постоянная величина

Визитная карточка

Юлий Сергеевич Ильяшенко — доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ, факультета математики НИУ ВШЭ и Корнелльского университета (США), ведущий научный сотрудник отдела дифференциальных уравнений Математического института им. В.А. Стеклова РАН, ректор Независимого московского университета

— Первый вопрос, который обычно задает математику человек с улицы: "А как твои знания применяются на практике?" Это неприятный для математика вопрос, нужно ли вообще на него отвечать?

— Проблему, по-видимому, можно поставить еще жестче, поинтересовавшись: а чем занимаются "чистые математики" и зачем они, в конце концов, нужны? Может, достаточно ученых-прикладников? В качестве ответа мне бы хотелось поделиться с вами двумя соображениями. Начнем с того, что в прошлом веке еще существовал тип ученого-универсала, способного в одном интеллекте объять огромный спектр вопросов (пусть и не все стороны) и математики, и физики и других наук. Универсалами были и Андрей Николаевич Колмогоров, и Джон фон Нейман. Последний работал над американским ядерным проектом в Лос-Аламосе, и среди его наследия можно найти как чрезвычайно абстрактные математические сочинения, которые даже современным ученым кажутся засушенными, так и очень прикладные вещи, например письмо в военное министерство о том, что атомную бомбу лучше взрывать на высоте 1,5 км от земли, а не у самой поверхности. Существенно, что как раз в абстрактных сочинениях эти ученые черпали силу своих практических выводов. Сегодня таких универсалов почти не осталось, но у них есть ученики и ученики учеников — просто очень широкие математики или физики. И они уже, не являясь каждый универсалом, образуют как бы коллективную личность. Коллективный универсал — это форма жизни современной науки, и он точно так же, как энциклопедисты древности, своим "интеллектом" обнимает все стороны математики: от самых абстрактных до самых прикладных. Как интеллект Неймана или Колмогорова нельзя было "сузить", так нельзя сузить и "интеллект" коллективной личности — от этого пострадает весь организм. Потом, ведь это всегда непредсказуемо — какое именно "чистое" математическое открытие найдет приложение. Например, в динамических системах — отрасли моих профессиональных интересов — есть замечательная, вполне абстрактная теорема Перрона — Фробениуса. Прекрасный математик Михаил Брин использовал ее при создании поискового алгоритма, который лег в основу системы Google. А уж есть ли что-то более прикладное, чем Google?..

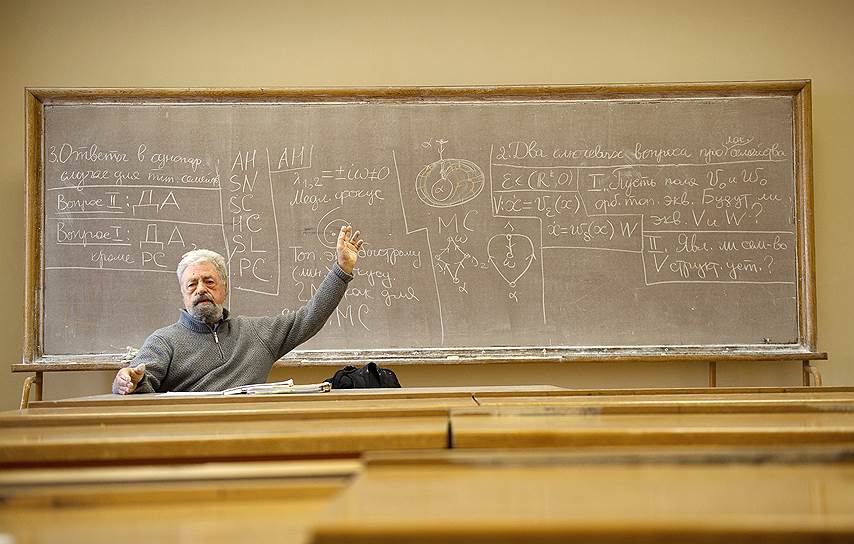

Отношения в математическом сообществе, как правило, неформальные: с профессором Ильяшенко его аспиранты могут встретиться на совместной прогулке или, скажем, на выезде в "летнюю школу"

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

— Вы обещали еще "второе соображение"...

— Оно связано с образованием. Когда в сильнейшие западные университеты набирают молодых профессоров, то смотрят прежде всего на их научные заслуги. Когда набирают математиков, смотрят только на то, какой силы эти математики, совершенно не интересуясь тем, насколько близки их исследования конкретным приложениям. И лучшие университеты — я больше всего знаком с американским опытом — имеют в команде профессоров первоклассных математиков-исследователей, так как им очень важно воспитывать творческих студентов, готовых "штурмовать" проблемы. В 1957 году, как известно, СССР одержал славную победу — запустил первый спутник. Из чего американцы сделали мудрый вывод, что победила наша система образования, и тут же стали вкладывать средства в свою: открылось много новых позиций, в частности в математике, в разных областях, в разных университетах. И через 12 лет американцы высадились на Луну. Другой пример — отношение к науке в новой России. Когда мы читаем в газетах сообщения, что отменяются запуски ракет, спутники падают — не нужно удивляться, мы просто пожинаем плоды. Недавно реформировали, а фактически ликвидировали Академию наук, закрыли фонд "Династия" и так далее — это значит, в переводе на практический язык, что спутники будут падать и через 20 лет. Связь "чистых" математиков с прикладными гораздо прочнее, чем кажется.

— Расскажите про российское сообщество математиков: как оно пережило 90-е годы, не ностальгирует ли по советским временам?

— Это очень большой вопрос, и мне придется говорить обрывочно, чтобы хоть как-то на него ответить. Есть такое знаменитое общее место о золотых годах механико-математического факультета МГУ во времена ректорства Ивана Георгиевича Петровского — человека необыкновенного нравственного достоинства, а кроме того, выдающегося ученого. Он собрал на факультете беспрецедентно сильную команду математиков, причем вопреки воле партийного руководства — у него были свои методы и способы отбора кадров. Он дал им практически полную свободу, разумеется, не 100-процентную, ведь рядом существовал "другой мехмат", параллельный, партийный, но все же особая атмосфера сохранялась. И именно тогда советская математика пережила необыкновенный расцвет. Однако уже в 1968 году партийные органы университета пишут в ЦК жалобу на Петровского, ЦК принимает постановление о развале идеологической работы в университете... После усиления этой "работы" на мехмате наступит регресс на долгие, долгие годы. На протяжении "черного двадцатилетия" факультет заполнился "проверенными студентами" из породы "круглых троечников", а "мехмат Петровского" оказался на полулегальном положении, в тени. Если бы этот курс продолжался еще лет 20, я думаю, в России сейчас бы не осталось никакой математической культуры. Те круглые троечники, которые учились на мехмате и не только на нем, заняли бы все командные посты, а талантливые люди так и не получили бы образования... Таким образом, как мне сейчас видится, для русской математической культуры перестройка была последним шансом на спасение. Другое дело — как мы этим шансом воспользовались. В годы перестройки произошел несомненный всплеск творческой активности на том же мехмате, а потом, к несчастью, худшие традиции возобладали, дух свободы почти угас и отношение к науке стало таким, о котором мы говорили выше. Заметьте, я имею в виду сейчас не только и столько деньги.

— Многие математики в 90-е годы уехали за рубеж. Для отечественной науки это не стало катастрофой?

— Мне кажется правильной следующая оценка: 50 процентов лучших советских математиков уехало в США и там они составили 10 процентов лучших американских математиков. Это много о чем говорит. Во-первых, о том, что уехали далеко не все лучшие, а кто-то, например, научился жить на две страны — часть времени работать на Западе и по-прежнему преподавать, работать в России. Во-вторых, что наши лучшие математики находятся вполне на уровне лучших математиков мира. И в-третьих, что в Америке математиков такого уровня больше.

— Пока на мехмате длилось "черное двадцатилетие", вы не могли защитить докторскую, не могли стать профессором. Карьерных перспектив никаких, надежд на скорые перемены — тоже. Каково это было? И почему, когда занавес пал, вы не уехали из России совсем и оказались как раз среди тех, кто живет на две страны?

— Я не ощущал и не ощущаю те 20 лет как потраченные напрасно. Мне более или менее безразлично, профессор я или нет, а мехмат при всех трудностях его истории дал мне абсолютно идеальную возможность реализоваться. Хочется в этой связи рассказать об эпизоде из жизни человека, который для меня является одним из светочей, образцов для подражания,— это архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, прекрасный хирург, в Советском Союзе оказавшийся в лагере. Во время войны он послал из лагеря в органы письмо с просьбой отправить его на фронт — помогать раненым, сопроводив письмо обещанием после войны опять вернуться в лагерь. Это и есть высочайшая степень любви к своей стране и при этом очень ясное разграничение страны и государственной власти. Государственную власть в России трудно любить, а страну можно — и до такой степени. К сожалению, уже в моем поколении подобной любви к стране осталось мало. Мои сверстники, пожалуй, были первыми эмигрантами, которые, уезжая из России, отрясали прах от ног своих, не тосковали, начинали новую жизнь на Западе. Но были и те, кто так не смог, и их тоже немало.

— Как, живя в Советском Союзе, вы научились такой любви?

— Советский период нашей истории — это не какая-то непроницаемая глыба. Моя мысль состоит в том, что три поколения — дедовское, родительское, наше — пронизывали советскую историю и могли хранить и передавать нравственные ценности, альтернативные государственной идеологии. Если говорить о моей семье, то дед был дворянином, крупным инженером, организатором холодильного дела в России и издателем одноименного журнала. Его сын, мой отец, родился за 8 лет до революции и хорошо помнил "ту жизнь": их 7-комнатную квартиру на Дегтярном переулке, особый быт и нравы. Мама — представитель совсем других слоев общества, из остзейских евреев, она крестилась в сознательном возрасте и оставалась христианкой во все годы советской власти. Роднило их одно: оба были духовно независимыми людьми. Конечно, они относились к происходящему гораздо менее критически, чем я сейчас отношусь к нашей советской истории. Происходило это, я думаю, по очень простой причине: как бы то ни было, но власть провозглашала — делайте добро и вы свободны. Поэтому все люди, склонные что-либо отдавать своей стране, откликались на призыв, участвовали в общем деле. Это помогало им не так концентрироваться на сгустившемся мраке. А мрак стоял плотно, при дверях: лучшую мамину подругу по институту на третьем курсе арестовали, самый близкий друг моего отца умер в тюрьме... Папа передавал деньги семьям друзей-заключенных, знал стукачей в своем конструкторском бюро, причем одну из таких женщин-стукачек даже жалел, понимая, как плохо жить человеку, осознающему свое падение. Весь опыт моего детства говорил мне, что наша семья — крепость, которая должна обороняться от внешнего мира, поддерживая связи с такими же "семьями-крепостями". Хотя в раннем детстве я еще верил, что советская власть самая лучшая и справедливая. И когда в 1956 году кто-то из мальчишек во дворе сказал, что Сталин плохой, я очень обиделся и пошел к папе за объяснениями. Тут он мне все и объяснил — все, что было рассказано на ХХ съезде, и все, что он знал на своем опыте. После этого я почувствовал себя обманутым и оскобленным, как никогда в жизни. И потерял к государству последние теплые чувства. Повторюсь — к государству, не к Родине.

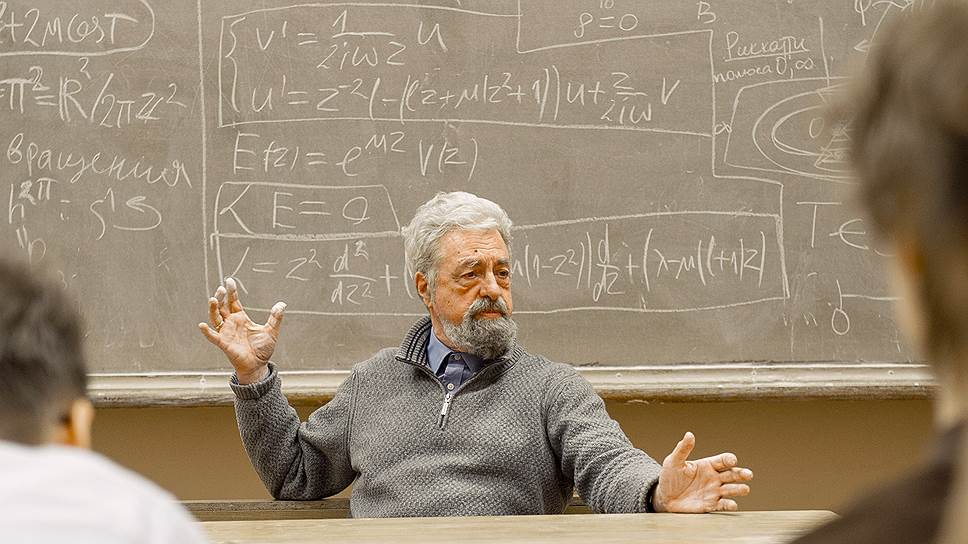

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

— Математика, наверное, способствует развитию критического мышления?

— Среди математиков очень высок процент людей, которых трудно охмурить, потому что эта наука учит человека отличать то, что он знает, от того, что он не знает. Хочу пояснить эту, может быть, не очень ясную мысль примером из романа "Понедельник начинается в субботу". Там молодой программист попадает в институт, занимающийся волшебством, и, оставшись на ночном дежурстве, пытается материализовать бутерброд. Его коллеги материализуют все, что угодно, с легкостью, и вот он тоже сосредотачивается, пытается четко представить себе желаемое — хлеб с сыром — напрягается... Но получается какая-то ерунда — то на сыре растет мох, то из хлеба торчат ножки. Наконец, мимо проходит профессионал, который прерывает его мучения: уничтожает весь наплодившийся мусор и создает из воздуха тарелочку с бутербродом. Это хорошая иллюстрация того, как трудно человеку на самом деле сформулировать, что он хочет, как трудно понять, что творится в его голове, а тем более контролировать этот процесс. Математик, имеющий дело с абстрактными образами, постоянно контролирует свои мысли. Поэтому мне, например, довелось однажды составить юридический документ, не имея никакого специального образования: просто я могу сказать то, что хочу сказать, и не больше. Думаю, что в каком-то смысле юристов учат тому же самому, что и математиков, просто на житейском уровне. Такой навык мысли не страхует от неправильных выводов, но он трезвит.

— Вы упомянули, что профессора-математики должны воспитывать творческих студентов, готовых "штурмовать" проблемы. На что похож этот штурм? Случалось ли вам думать над проблемой, которая не решалась годами?

— Такое, конечно, бывает. Не подтверждаются гипотезы, не находятся решения. Здесь нужен некий психологический тренинг: я, например, давно запретил себе допускать профессиональные успехи или неудачи в эмоциональную сферу, по известному слову Пастернака: "Но пораженье от победы ты сам не должен отличать". Пожалуй, страха перед трудными проблемами я не испытываю, наоборот, пропагандирую интеллектуальную смелость и своим студентам предлагаю задачи, которые решали и не решили взрослые известные математики. Счастливый пример — история одного из моих первых аспирантов Сергея Воронина, открывшего таким образом модули Экаля — Воронина, которые сейчас широко известны специалистам. Здесь надо заметить, что в своем творчестве я следую весьма рискованному пути, намеченному еще Петровским. Он говорил: "Когда я берусь за новую задачу, я не смотрю, что сделали предшественники. Ведь сделай они что-то ценное, задача была бы решена". Впрочем, впоследствии иногда оказывается, что предшественники добились каких-то успехов, о которых следовало бы знать, прежде чем приниматься за дело... Но это уже, если хотите, мой стиль — он мне близок, пусть и не безупречен.

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

— Живя и работая на две страны, вы много соприкасаетесь с американской математической школой. Чем она, на ваш взгляд, отличается от русской?

— В Америке иной стиль математической жизни, однако нашу школу там очень ценят. В чем наша специфика? Мы начинаем работать с талантливыми студентами на младших курсах университета. Многие из этих студентов до поступления в вуз зачастую уже поучились в специализированных школах, посещали математические кружки. Таким образом, самые способные математики уже на 2-3-м курсе берутся за оригинальные исследования. По окончании университета они обладают знаниями, которыми в США обладают только аспиранты 2-3-го года. Однако в Америке, во-первых, аспирантура дольше, во-вторых, куда сильнее развита традиция трудолюбия. Американские студенты, как правило, не списывают, в отличие от наших. Они пунктуальным образом делают очень объемистые домашние задания, гораздо большие, чем принято у нас. В результате к концу обучения в аспирантуре их математики догоняют наших. Так что обе системы, живя по разным законам, дают примерно одинаковые результаты.

— Кажется, что сейчас как раз те сильные стороны русской школы, о которых вы говорите, в частности раннее начало обучения, попали в зону риска в связи с реформой школьного образования, слиянием школ, их "усреднением"... Это так?

— Пожалуй, от элитных школ до меня пока не доходили жалобы о том, что их душат, хотя каких-то вещей я могу и не знать. Чиновников, вообще говоря, я очень боюсь. Их сейчас в России в 10 раз больше, чем было при царе, хотя количество населения приблизительно равное. Этот колоссальный переизбыток приводит прежде всего к тому, что они ищут оправдание для своего существования и развивают вредоносную активность. По моему глубокому убеждению, профессионалы должны заниматься самоорганизацией. Не надо думать, что ученые могут решать только научные проблемы, что они не от мира сего — среди ученых бывают великолепные организаторы, взять того же Петровского или Николая Николаевича Лузина — выдающегося математика, крайне широкого гуманитарно, создавшего "Лузитанию" — школу, равной которой, пожалуй, не было ни в России, ни в мире.

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

— Вы тоже причастны к созданию известной математической школы — Независимого московского университета. Ведь это пример самоорганизации?

— Да, безусловно, и очень счастливый пример. Все началось с того, что в 90-е годы группа талантливых ученых, по разным причинам не вовлеченных в академический мир и не взятых на работу в университетах России, решила открыть собственный университет. Им это удалось, и через несколько лет я стал участвовать в их проекте. Мы живем очень естественным и дружным сообществом: в НМУ нет ни постоянного преподавательского штата, ни жесткой зарплаты сотрудников, ни четко ограниченного состава студентов. Любой человек с улицы может прийти и слушать у нас лекции и даже сдавать экзамены, не будучи никуда приписанным. Любой математик может подать заявку на чтение лекций в НМУ, и, если эта заявка достойна, она принимается, и человек вливается в нашу команду. И сегодня, когда все лекторы Независимого трудоустроены и востребованы в других вузах, он продолжает существовать и дает элитное математическое образование. По самому своему замыслу он рассчитан на самых-самых сильных студентов: если мехмат МГУ выпускает 400 человек в год, матфак Высшей школы экономики — 40-60, то НМУ выпускает всего 4-6 человек в год. Это вечернее образование, его получают параллельно с учебой в "официальном" вузе. Независимый университет характеризует тот факт, что среди лауреатов премии Московского математического общества подавляющее большинство — его выпускники. А еще при нем существует программа семестрового обучения студентов западных университетов — Math in Moscow: студенты лучших вузов США и Канады приезжают к нам учиться, и пребывание в НМУ засчитывается им как семестр обучения дома. Тем самым, не имея большого государственного признания, НМУ получил высокую международную и профессиональную оценку и, собственно, является живым доказательством того, во что отказываются верить чиновники: образование и наука могут развиваться и без их навязчивого внимания, иногда достаточно просто не мешать.