Памяти писателя и пешехода

Анатолий Найман к 75-летию Сергея Довлатова

Последние 25 лет напрашиваются быть сроком публичного взлета Довлатова, признания, читательской и гражданской преданности ему, как время, отсчитываемое, во-первых, с его смерти в 1990 году, во-вторых, от начала массовой публикации. Но нынешние торжества проходят в период менее восторженный по отношению к его имени и памяти о нем, чем любой из предыдущих в продолжение этого 25-летия

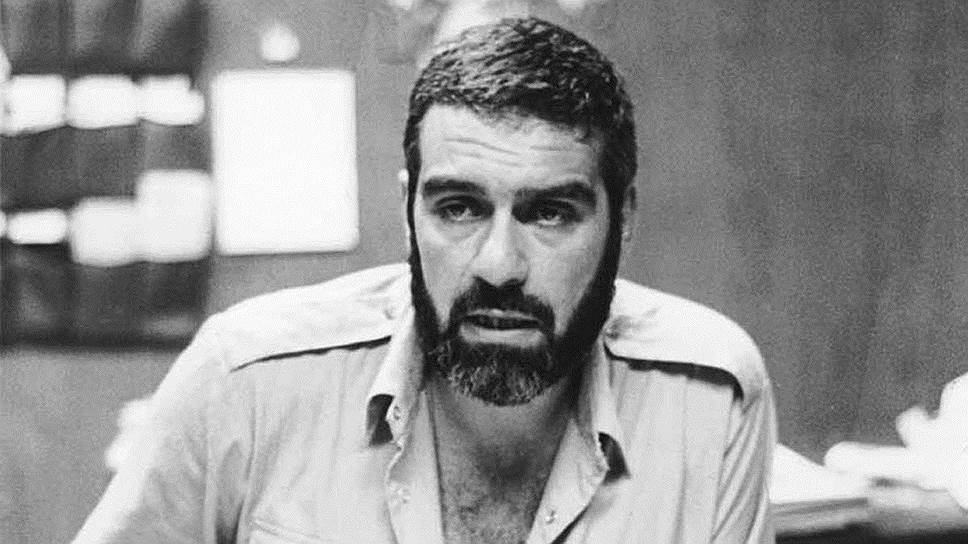

Фото: Нина Аловерт

Менее восторженный, а в переводе на язык докладной, менее благоприятный. Потихоньку-полегоньку сложилась, или складывается, антидовлатовская клака. Под сурдинку, фейсбучно и в голос на него наезжают за то, что он не Набоков и не Саша Соколов. Что пишет без необходимой, по мнению клакеров, пропитанности текста изощренностью, изысканностью, а хоть и манерностью. Компания хулителей подбирается по тому же принципу, что всегда: архивны юноши толпою // на Таню чопорно глядят // и про нее между собою // неблагосклонно говорят.

Другое дело, что Таня в этом случае не беззащитна и ничего всерьез угрожающего писательской репутации Довлатова в их неблагосклонности нет. Наоборот, такие поправки к похвалам бывают кстати, возвращают положению дел уместную трезвость. Трезвость, по требованиям жанра, также и унылую, но для истории литературы — вспомним, как нам ее преподносили в 5-м, 8-м и 10-м классах,— неоспариваемую, необсуждаемую. Чтобы, к примеру, "Отцы и дети", не говорю уже "Тихий Дон", сопровождались низкой ленинградской облачностью и блуждающей мигренью, а не самозабвенным оцепенением, как "Остров сокровищ", и хохотом, как "Голубая книга". А что тем, кто не благоговеет перед Набоковым, надо руки не подавать, я проходил еще в 70-х. Я сказал в начале, что нынешний период менее благоприятный. Но Довлатов рассказал о себе — на бумаге и в живом разговоре — столько неблагоприятного, что сегодняшнее фырканье вряд ли ему повредит. Я, кстати сказать, никогда не был уверен, не ловит ли он меня, рассказывая эти саморазоблачительные истории, не ждет ли, чтобы я сказал ай-яй-яй, как нехорошо.

Да он и не скрывал, что его удовлетворяет идти в фарватере Куприна. Или, как напомнил мне недавно Бобышев, Уильяма Сарояна. Так что никакие претензии к нему не отнимут у нас удовольствия, полученного от изданных и массово прочитанных в последние 25 лет его книг. От выклевывания из них особенно прелестных его фраз, цитирования их в компаниях. Непосредственно у меня — от встречи на лесной дороге по пути с Волги, когда из группы молодых людей, разминувшихся со мной, бегом вернулся парень и спросил: "Вы Найман?" (я тогда еще появлялся на ТВ). Я подтвердил, он, не до конца веря, сказал: "Вы знали Сергея Довлатова?".

А больше всего удовольствия от того, что он, на наше счастье, не гений — в которые его неустанно подпихивают фаны, приводя неприятелей во все большее негодование. Просто у него был ястребиный глаз, следящий, не подползает ли к здравому смыслу какая красивая змейка. Как-то раз в Америке я сказал нашему общему приятелю, что здесь в небе, когда ни посмотри, всегда висит около дюжины летательных аппаратов. Он ответил, что и на него это производило в первое время впечатление, и он даже написал об этом Довлатову. Тот ответил открыткой: это очень интересно, но где кожаная куртка, которую ты должен был мне прислать? Или в приписке к письму мне: «брат Борис, не застав меня дома, оставлял извещение „Буду в 16.00”» (это о человеке, которого по пьяному делу постоянно забирали в милицию и регулярно в тюрьму).

Теми же любомудрами одновременно обличается и в вину всякому, кто хранит Довлатову верность, ставится приверженность понятию "поколения", по их убеждениям, реально не существующему, выдуманному заинтересованными лицами ради своих выгод. Ситуация, согласимся, нелепая. Может, оно и так, но отрицатели спорят с кем-то, кому их доводы безразличны, кто им не отвечает. Ощущение принадлежности к поколению — того же рода, что к семье, к землячеству, к крови. Я чужд тому, что поколение это что-то, что меня крышует, но от того, что я ему принадлежу, могу ли отказаться? Как многие до меня — как лицеисты, как попавшие в Серебряный век, как американцы из "потерянного". Какой-нибудь бестактный представитель того или другого может этим бахвалиться, но раздражаться на это — примерно то же, как на то, что человек кончил, скажем, как я, 10Б класс 222 школы. Ну, так вышло. Ну, вышло так, что некие "мы" оказались ровесниками, жили поблизости друг от друга, так ли? этак ли сошлись. Жили в одних и тех же условиях советского режима, который учил не какой-то правде, а тому, что выдавать за правду — и, соответственно, за неправду. Об этой неадекватности, на которую человеческая натура вообще падка, от века, думали, говорили, писали. Довлатов ярче других: «„Ах так?” – сказал я, развернулся и ушел. (Абзац.) Точнее, остался». Сошлись, потом разошлись, но оставшееся от сближения никуда не делось. Кто-то стал более известен, кто-то менее. Мне нравится, как он обо всем этом судил. Нравится много больше того, как судил и сужу я. Поэтому скажу под конец не о литературе. Пишется и о написанном говорится много. А вот как он двигался по ленинградским тротуарам, почти ничего. А это, на мой вкус, было отнюдь не менее внушительно, чем то, что он писатель.

Он шел довольно быстро, крупными шагами. Шаг был грузный, ступня ставилась с наглядным упором. Потом на эту ногу переносил вес тела, с какой-то грацией, легкость которой подчеркивала никуда не уходящую тяжесть. Он как бы и утверждался, и продолжал пробовать утвердиться — вереница сдвигов, в которой проглядывало словно бы нечто конькобежное. А я был легкий от природы, идти рядом с ним мне было одно удовольствие. Или наблюдать, как он приближается. Или даже просто смотреть с другой стороны улицы. Создавалось впечатление, что улица — и люди, и здания — волочится за ним. И, в общем, весь Ленинград. Что он такой бурлак на Фонтанке. Это было классно. Это уже не повторится. Такого пешехода, в которого всматривались и на которого оглядывались, нет больше в городе. Я еду в Петербург на фестиваль по случаю его 75-летия и загодя знаю, что наше собрание в лучшем случае будет согласно французской поговорке всего лишь той тысячей наполеондоров, из которой никогда не выплавить одного Наполеона.