25 ноября открывается выставка "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо". Это не только эпохальное событие в жизни Третьяковской галереи, но и напоминание о причудливом пути, который прошел институт папства.

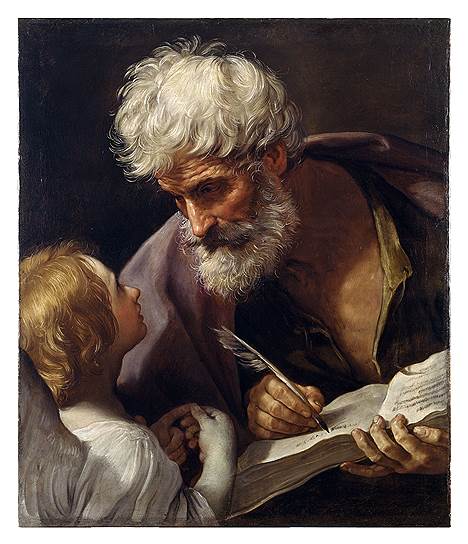

"Положение во гроб" Караваджо, "Христос во славе" Корреджо, "Пьета" Джованни Беллини, "Сцены из жития св. Николая Мирликийского" фра Беато Анджелико, "Мария Магдалина" Гверчино, музицирующие ангелы с фрески Мелоццо да Форли, сколь хрестоматийные, столь и прекрасные, и еще больше трех десятков произведений с конца XII по начало XVIII века из ватиканской Пинакотеки. Чуть ли не весь цвет итальянской живописи (с включением работавших в Риме французов Никола Пуссена и Трофима Биго) позднего Возрождения и барокко. Того же Караваджо, положим, в Москве показывали пять лет назад (хотя и тут тоже есть момент исключительности — редко когда полотна такого статуса гостят в одном и том же городе с такой периодичностью), а вот все остальное — нет. И вообще ватиканские живописные уники нечасто покидали Рим такой представительной и такой обширной компанией.

Налицо эпохальное событие в выставочной жизни Третьяковской галереи, где западные старые мастера уж точно никогда не правили бал с таким размахом. Но и в истории музеев Ватикана тоже, от какого момента эту историю ни отсчитывай. Можно возвести сам феномен собирания художественных сокровищ к совсем древним епископам Рима, если и вовсе не к языческим императорам, у которых папы унаследовали не только титул верховного понтифика, но и коллекционерские склонности, возведенные в ранг государственного интереса. А можно вспомнить о том, что нынешний перечень прописанных в церковном микрогосударстве музеев окончательно сложился только в 1973 году, с появлением Ватиканского исторического музея и Собрания новейшего и современного религиозного искусства.

Однако, как ни посмотри, история ватиканских музеев — это всегда отражение истории папства и того, как оно мыслит свою функцию в мире в тот или иной момент. В этом смысле, конечно, нынешняя московская выставка не просто сколь угодно щедрый дипломатический жест по итогам очередной встречи на высшем уровне, но еще и типичное явление времени папы Бергольо с его открытостью и вселенским дружелюбием. Точно так же, как и появление на ватиканской карте в 1973 году двух помянутых музеев было типичным деянием пореформенного папства, после II Ватиканского собора решившего, что в апостольской твердыне нужно дать место не только Рафаэлю и Микеланджело, но и Пикассо с Кандинским. Ну а отвергнутым атрибутам прежнего величия вроде раззолоченных карет и носилок — место в музейной витрине, а не в повседневной церемониальной практике. Остается понять, зачем викариям Иисуса Христа, преемникам князя апостолов и вселенским первосвященникам вообще понадобились эти музейные хлопоты и сколько этих хлопот пришлось на ту живопись, которую теперь покажут в Лаврушинском переулке.

Собирались такие вещи не для эстетического комфорта и не на память о прошлом, а для умножения святости

Мы не знаем, было ли у пап раннего средневековья что-то наподобие "образной палаты" московских царей — дворцового хранилища священных образов. Скорее всего, не было. Древние иконы VI-X веков рассредоточены по храмам всего Рима, что-то есть ныне и в Ватикане, но понятно, что собирались такие вещи не для эстетического комфорта и не на память о прошлом, а для умножения святости. Монументальная живопись — та в папских покоях была, хотя фресок старше XV столетия на стенах апостольского дворца туристы сейчас не видят. Хотя бы потому, что только в начале этого века понтифики окончательно и бесповоротно водворяются в Риме, вернувшись из Авиньона. В 1415 году Констанцский собор кладет конец в высшей степени скандальной ситуации, когда на главенство в католическом мире претендовало сразу трое пап одновременно. Но проходит чуть больше ста лет, и в 1517 году Лютер публикует свои Виттенбергские тезисы, начинается Реформация, навсегда упразднившая папское верховенство в западноевропейском мире. Моральный авторитет Святого престола все хирел и хирел, а значимость Рима как художественного центра, наоборот, все росла.

Щедрый патронаж по отношению к искусствам и заказы один амбициознее другого — это только отчасти проявление суетности и обмирщения со стороны ренессансных пап, о чьих развеселых нравах столько всего правдивого и сказочного написано. В это время епископы Рима — еще и властители крупного государства в центральной Италии, партнеры правителей Неаполя, Флоренции, Венеции, Ломбардии в сложной политической игре. С волками жить — по-волчьи выть, и папство моментально схватывает правила жизни идеального возрожденческого государя, среди которых на одном из первых мест стояла magnificentia, великолепие. Великолепие не богача-кутилы, а богоданного суверена, который на свой лад печется, в сущности, о славе своего престола, не только о личном престиже.

Фресок в XV-XVI веках папы заказали несметное количество, и прославленные росписи апартаментов Борджиа, Сикстинской капеллы, рафаэлевских станц и лоджий — исчерпывающее тому свидетельство. Рим предпочитал тогда коллекционировать первых художников эпохи, а не живопись (и тем более не живопись станковую, хотя меценаты рангом пониже вроде кардиналов или папских банкиров, конечно, собирали и ее). А собирать и экспонировать на более близкий к сегодняшним музейным манерам лад было принято совсем иное: произведения античной древности, прежде всего скульптурные.

Здесь тоже есть двоякость. С одной стороны, зрелище первоирерарха церкви, с восторгом созерцающего выкопанных из земли языческих идолов (которых тысячу лет назад, может статься, крушили его предшественники),— знак того, что секулярная культура уже теснит ортодоксальную догму. С другой — папы действительно мыслили себя в некотором роде преемниками Цезарей, и тогда кому как не им заботиться о том, чтобы вернуть к жизни величие того, Древнего, Рима, которое воспринималось как залог последовавшего триумфа христианства.

В 1506 году папа Юлий II распорядился выставить новонайденного "Лаокоона" на территории своего дворца, и чаще всего именно с этого момента принято отсчитывать историю ватиканских музеев. Собранная с тех пор коллекция греко-римской скульптуры остается и по сей день одним из главных профильных собраний в мире (вероятно, могла бы быть и попросту самой значимой, если бы в Ватикане осталась коллекция Алессандро Фарнезе, ставшего папой Павлом III, которая переехала сначала в Парму, а потом большей частью и в Неаполь, где вошла впоследствии в состав Национального археологического музея). Но это собрание, как и все художественное убранство папских дворцов — Квиринальского, Латеранского и Ватиканского,— довольно долго оставалось эксклюзивным зрелищем, доступ к которому имели только привилегированные визитеры.

К началу XVIII столетия среди британских аристократов всех исповеданий Рим стал необходимым пунктом в программе "гран-тура"

Меж тем поток европейцев, приезжавших в Рим именно для того, чтобы полюбоваться Лаокооном и Аполлоном Бельведерским, а заодно и фресками Микеланджело и Рафаэля, постепенно рос. К началу XVIII столетия даже и протестанты окончательно перестали чураться апостольской столицы, которую они прежде возмущенно называли Вавилоном. Среди британских аристократов всех исповеданий во всяком случае Рим надолго стал абсолютно необходимым пунктом в программе "гран-тура", образовательной экскурсии по столицам континента. Но только к концу этого века в Ватикане наконец появляется самое настоящее музейное пространство.

Это занятно. Время политического могущества Святого престола явно подошло к концу, половина стран Европы видит в римском понтифике в лучшем случае еще одного итальянского князька, образованные слои общества издеваются над самим институтом папства, просвещенные монархи закрывают монастыри и реквизируют церковные земли. И именно в этот момент, в 1770-е, возникает музей античных скульптур, названный впоследствии Museo Pio-Clementino по имени его основателей, Климента XIV и Пия VI. Грандиозный музей со специально выстроенными экспозиционными залами, системой фандрайзинга, штатом ученых хранителей и планомерной программой закупок и раскопок. Нет, понятно, что это время Винкельмана и Пиранези, что мода на классику в очередной раз достигла пика, но было в этом и нечто другое — попытка понтификов продемонстрировать, что они не записные обскуранты по должности, а вполне ответственные хранители общечеловеческого культурного наследия, без которого и невозможно то Просвещение, которое твердило "раздавите гадину". Не случайно одним из первых больших событий в истории нового музея стал визит шведского короля Густава III (протестанта, разумеется). Папа Пий VI как бы случайно столкнулся с королем в музейных залах и незамедлительно провел там же встречу на высшем уровне: не Сикстинская капелла и не тронный зал Квиринала оказывается площадкой для в том числе и политического диалога, а древлехранилище с античными мраморами.

Тот же Пий VI создал, наконец, и ядро будущей Пинакотеки из ста с небольшим произведений, которое вскорости разделило драматичную судьбу остальных сокровищ Ватикана. В 1797 году в соответствии с кабальными условиями Толентинского мира лучшие картины и статуи папского собрания отошли французам и были перевезены в Париж для экспонирования в Музее Наполеона, как именовался тогда Лувр.

Дальше история собрания продолжает следовать вехам истории папства: Венский конгресс возвращает наполеоновские трофеи прежним владельцам, и ватиканские музеи вступают в пору дальнейшего развития. Объединяется Италия, лишенный светской власти папа провозглашает себя "узником Ватикана" — новая стагнация. Муссолини подписывает Латеранский договор, образуется нынешнее государство Ватикан — очередной подъем на музейном фронте: именно в начале 30-х, например, Пинакотека переехала из не вполне удобных дворцовых залов в новое здание, специально построенное для нее.

Чисто теоретически можно, конечно, допустить, что кто-то из будущих пап переедет из Рима в какой-нибудь новый Авиньон (рассматривал же в 1870-е Бисмарк возможность дать папам убежище на территории Германской Империи) или ради идеи бедной и смиренной церкви раздаст все свои движимые и недвижимые сокровища, включая художественные. Но даже и в этом фантастическом случае ватиканское собрание все равно будет выглядеть не просто случайным набором великих произведений искусства, но еще и напоминанием о причудливом пути, который довелось пройти самому институту папства — единственному в своем роде политико-религиозному институту, для репрезентации которого искусство и музейное дело до сих пор служат не последними инструментами.