Ремесленник-гугенот в изгнании

Почему реформатское богословие выпестовало швейцарскую часовую индустрию

1574 Шарль Кюзен

Ныне мы знаем, сколь неугодны Богу не только блеск и горделивость в украшении плоти, но роскошь всякого вида. Дабы освободить сердце от внутренних похотей, Он осуждает сие чрезмерное и избыточное великолепие, многие порочные соблазны в себе таящее. Разве отыщется под пышными этими украшениями истинное чистосердечие?

Жан Кальвин, из «Комментария к книге Бытия»

Сын часовщика из города Отен. Из родной Бургундии уехал, как считается, из-за преследований гугенотов, к которым он принадлежал. В 1574 году его присутствие зафиксировано в Женеве, где он в дальнейшем выполнял ряд важных городских заказов: он, в частности, сделал новые часы с курантами для женевского собора Св. Петра. Кюзен располагал крупной мастерской и воспитал много учеников, создавших Женеве славу столицы часового ремесла. В 1588 году Генрих Наваррский предложил мастеру место придворного часовщика, но тот предпочел сохранить статус женевского буржуа. Именем Кюзена названа одна из улиц Женевы.

«В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу»: интригующий перечень восточных украшений из книги пророка Исайи отцы Реформации читали не с музейным интересом, а с живым гневом. Как упрек современной пастве, не то чтобы ценившей именно кольца в носу, но все равно питавшей к этим тщеславным атрибутам ту же преступную склонность, что и прелюбодейная дщерь Иерусалимова. Хуже того: те же мастера, что делали «увясла и запястья», создавали ризы, ковчеги, посохи, митры и прочие предметы, которыми так возмутительно украшался литургический уклад папистов. Законы против роскоши как таковой в католических странах принимались и до и после Реформации, но не бывало прежде такой борьбы с роскошью как ремесленной индустрией, как та, которую подняли реформатские общины.

То, что непринужденно получается у группки анахоретов, не всегда удается безболезненно распространить на деловой уклад целого города. Женева до прибытия Кальвина и так славилась ювелирами, пусть и не в такой степени, как Нюрнберг или Аугсбург,— а тут еще пришлая толпа «златокузнецов», стекавшихся вместе с другими протестантами со всей Европы. Прямой запрет на то, чем они привыкли зарабатывать на хлеб, вынуждал их переквалифицироваться; кто-то, вероятно, пошел в пекари или стекольщики, но остальные нашли приемлемую и вполне одобряемую официально альтернативу. Правда, не сразу.

Пьер Вейрио де Бузей. Эскиз перстня с часами, 1561 год

Фото: Harris Brisbane Dick Fund, 1926

Среди мастеров, прибывавших в Женеву, оказались и специалисты в той области, которая ветхозаветным пророкам была точно неизвестна — в часовом деле. Там тоже происходили решительные перемены, часы превращались из махины, которую только и разместишь, что на ратушной башне или в крайнем случае в неподъемной настольной тумбе, в портативную вещь. Одним из первых часовщиков, чье прибытие в Женеву нам известно документально, был бургундец Шарль Кюзен, рекомендовавшийся как «мастер пушечных, органных и часовых дел». Приехал он довольно поздно, в 1574-м, и наверняка не был первопроходцем. Но именно с его появления начинается славная история женевской гильдии часовщиков, устроенной по модели старой гильдии ювелиров.

Спрос на женевские часы постепенно рос, и работы хватало всем — бывшие изготовители суетных драгоценностей создавали кто механизм, кто щедро украшавшийся корпус. Приоритет часовой столицы в Женеве не то чтобы как-то ревниво оберегали, вскоре в соревнование вступили и другие швейцарские города. Но кальвинистские церковные авторитеты в любом случае часовщикам благоволили.

Конечно, отчасти это было лицемерие, хитрый способ с относительным удобством обойти нормативные строгости и притом не подвергнуть их сомнению. Вроде слепленных из осетрового фарша «кур» и «фазанов», которых подавали к столу наших допетровских царей в постные дни. Или вроде пива, которое средневековые монахи потребляли под девизом «liquidum non frangit jejunium», «жидкость поста не нарушает» (некоторые вдобавок потребляли в посты еще и водоплавающих птиц, и даже бобров — в убеждении, неизвестно насколько искреннем, что все это некоторым образом тоже рыба).

Странно запрещать ювелирные изделия как атрибут преступной vanitas, суетности, и притом закрывать глаза на то, что из часовых мастерских иногда выходят именно что драгоценности — с эмалями, чернью, драгоценными камнями, гравировкой и чеканкой. И на то, что часовой механизм, требующий дорогого и тщательного труда не меньше, чем иная дароносица,— сам по себе тоже предмет роскоши.

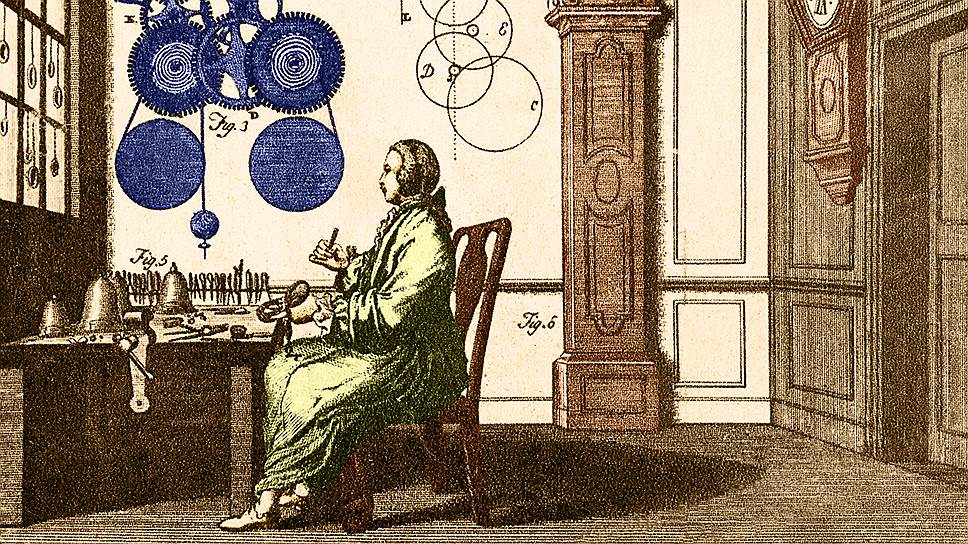

Йост Амман. «Часовщик», 1568 год

Фото: DIOMEDIA / Granger

Только это была роскошь не бесцеремонная, а скрытная. И притом нравоучительная. Песочные часы еще для древних римлян были символом быстротечности времени — но песочные часы не станешь носить на шее или в кармане и уж точно не станешь 24 часа в сутки их переворачивать, чтоб песок сыпался, и сыпался, и сыпался. А тут — безобидная рукотворная вещица, которую достаточно только заводить, чтобы она непрерывно и неумолимо, словно небесные светила, отсчитывала тихой сапой мгновения твоего земного существования. Благо на циферблатах теперь, помимо часовой, была и минутная стрелка. «Da tutti gli horologi si cava moralita», «в каждых часах скрывается поучение», говорили в XVII веке, и неслучайно в тогдашних натюрмортах карманные часы становятся таким же ходовым обозначением человеческой бренности, как и раковины или опрокинутые сосуды.

Но еще это было проявление совершенно нового восприятия времени как такового. В Средние века именно церковь была главным, если будет уместно так выразиться, потребителем счета времени. Жизнь общины — прежде всего общины монашеской (а также общины клириков при кафедральных соборах и больших городских храмах), но в идеале и мирянско-приходской — определялась ежесуточной чередой богослужений: полунощница, утреня, первый, третий, шестой и девятый часы, вечерня, повечерие. Сама их последовательность тесно связана не столько с механическим отсчетом определенных временных промежутков, сколько с явлениями светового дня. Полунощница — это еще предрассветная тьма, утреня — заря, первый час — восход солнца и так далее. Эта структура исходит из того, что в ночи и дне по двенадцать часов; но поскольку продолжительность астрономических дня и ночи меняется в течение года, менялась и продолжительность часа: он мог продолжаться и 40 минут, и 80. Предполагалось, что службы суточного круга не следуют некоему формальному расписанию, навязанному извне хронологическому графику; они буквально создают его, размечая пространство труда и пространство покоя.

За многие века до появления первых часов с боем города и веси Европы привыкли к тому, что сутки делятся на части колокольным звоном; назначать деловые встречи, заседания и рандеву нужно было не на 8.15 или 18.00, а на какие-нибудь «незадолго до третьего часа» или «когда позвонят к вечерне». Смотрители времени, те, от кого зависело дать сигнал звонарю, пользовались для отчета часов и минут самыми многообразными способами: наблюдали положение солнца днем и звезд ночью, использовали часы водяные, песочные и огненные — или прибегали к передававшимся из поколения в поколение лайфхакам, основанным на том, за какое время можно прочитать то или иное количество молитв. Так, прочесть три раза в среднем темпе 50-й псалом можно за пять минут. Примерно, конечно. Но ничего другого и не требовалось.

Фото: DIOMEDIA / Science Source / New York Public Library

В XIV столетии в городах появляются первые башенные часы, прислушиваться к церковному колоколу становится уже не так обязательно, да и само распределение служб по временам суток начинает плавать. Так, девятый час, богослужение изначально вечернее, закатное, сдвигался все ближе к утру: строгие правила поста до некоторой поры воспрещали монахам и мирянам вкушать пищу прежде девятого часа, что по понятным причинам не всем по силам — и в конце концов этот самый девятый час стали служить в полдень (забавным образом это сохранилось в английском языке, где «noon», полдень,— это испорченное «nona», девятый час). Сама система «эластичных» дневных и ночных часов окажется по местам относительно долговечной — в Венеции, к примеру, она благополучно доживет до конца республики. Но и там ее блюла уже не церковная звонница, а механика часов.

Реформация, во-первых, ликвидировала старую структуру служб суточного круга. Но для человека Реформации прежний, патриархально-аграрный темпоритм жизни и в глобальном смысле был уже невозможен. Во времени недостаточно было смутно ориентироваться, за ним нужно было следить, его нужно было отмерять на унифицированный и универсальный лад, а тратить его нужно было так же скрупулезно, осмотрительно и богобоязненно, как и любое жизненное благо — дарованное туне или честно заработанное. Тиканье бесстрастного механизма, который всегда рядом, подходило для этого идеально. Даже если оболочку этого механизма украшали звездочки и луночки.