Слова заключения

10 книг, написанных в тюрьме

В издательстве Individuum выходит книга Олега Навального «3 1/2. С арестантским уважением и братским теплом», написанная им в заключении и посвященная этому опыту. Она продолжает огромную традицию: тюрьма, лагерь, ссылка всегда были среди мест, где творилась история литературы, религии, философии, политической мысли. Одни литераторы оказывались в заключении за убеждения, за долги, за сексуальные пристрастия, а часто и за уголовные преступления. Другие начинали свою литературную карьеру именно в одиночестве камеры. Тюрьма не только стесняла, но и вдохновляла, требовала не только молчания, но и слова. Книга Олега Навального — пример такого писательства, возникшего как продолжение заключения. О ней рассказал редактор книги Дмитрий Голубовский. Weekend выбрал еще девять примеров из истории тюремной литературы

Олег Навальный «3 1/2. С арестантским уважением и братским теплом», 2018

Большую часть своей книги Олег Навальный написал и нарисовал в колонии. Это последовательное изложение событий, которые случились с ним из-за дела «Ив Роше»: начиная с бездарного следствия, через абсурдный суд и мрачную «Бутырку» к исправительной колонии №5 «Нарышкино», где он провел три с лишним года, в основном — в камере-одиночке. Повествование сопровождается чередой небольших отступлений, описывающих быт и нравы российской пенитенциарной системы (что такое АУЕ, чем «черные» зоны отличаются от «красных», как пожарить шашлык на полотенце), а также рассказами про осужденного Чубакку, которому выпало родиться в какой-то очень неправильной Империи образца 1984 года. Навальный подчеркивает, что его опыт — уникальный, и его не стоит экстраполировать на всех заключенных России: он был в привилегированном положении и подвергался не физическим, а скорее бюрократическим пыткам. За сложными взаимоотношениями ВОХРа и зэков он наблюдает немного со стороны. В итоге в его изложении тюрьма получается не только страшным местом, но и чудовищно нелепым, иногда напоминающим, по его словам, «гребаный пионерский лагерь „Лопушок"».

Приходил психолог. <…> Вот какую историю про ИК-5 он рассказал (как позже выяснилось, часть его автобиографии): З/к бьют на карантине. Он пытается прикрыться коленями и локтями, извивается, юлит, выкрикивает непонятные: угрозы; молитвы; воззвания; междометия. И тут неожиданно орет: — Мне нужен психолог! Шаг дерзкий, но просьба отчаяния останавливает мельницу резиновых палок и кирзовых сапог. Один из сотрудников наклоняется и говорит: — Внимательно слушаю.»

Приводят чувачка. Весь на суете, говорит быстро. Интересуюсь статьей: точно — мошенник. Стало быть, коллеги. Он сразу к окну, а оно высоко, под потолком почти и глубоко утоплено, не открывается. — Нет, на этой стороне нет. Черт. Мне связь позарез нужна. Жена без денег осталась, ей деньги только по моему звонку привезут. — Тут телефоны есть? — Тут все есть,— смотрит с укоризной.— Слушай, братан, не обессудь, но мне в другую хату надо, позвонить нужно позарез. — Ну конечно, если надо... Самому, конечно, жалко, что знакомство не удалось. Закуриваем. — За что сидишь? — интересуется.— Да так-то сложно сказать. — Погоди-ка, а фамилия у тебя как? — Навальный. — Та-а-ак,— тушит сигарету.— Тут мне точно телефона не будет. Идет долбиться в дверь. Тетечка подходит минут через пять: — Что случилось? — Уважаемая, мне очень надо переехать, желательно в те камеры, что напротив. — Это чегой-то? — Ну, мы не сошлись в политических взглядах. — Чего? — Не можем сидеть, разные взгляды на госстроительство.»

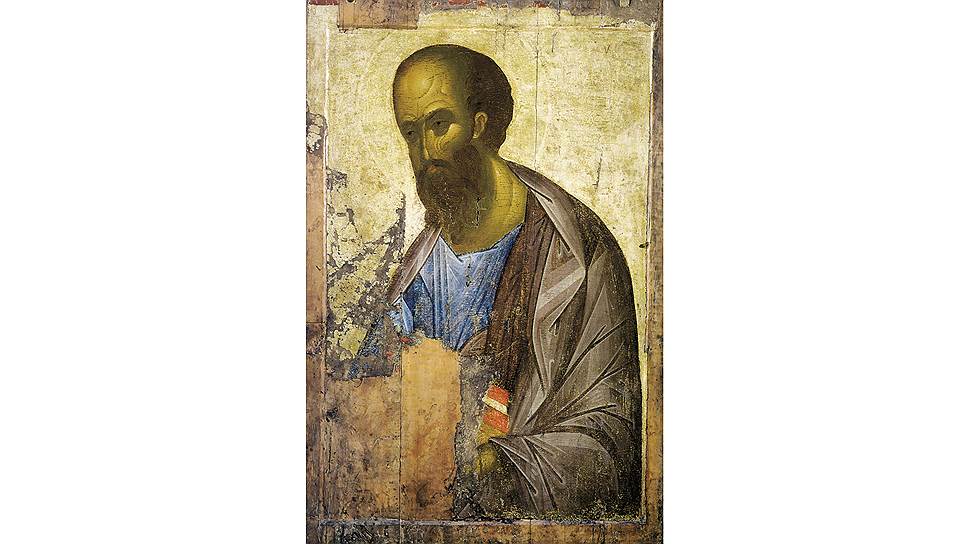

Апостол Павел «К Ефесянам», «К Филиппийцам», «К Колоссянам», «К Филимону», 60–64

В 60 году нашей эры после долгого путешествия по тюрьмам империи Савл из Тарса, к этому времени — Павел, проповедующий новую веру в Христа по всему Средиземноморью, оказывается в Риме. Оттуда, из заключения, он пишет пять посланий молодым церквям, ученикам и потенциальным христианам: к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, к Филимону и, по некоторым версиям, к Евреям. Через четыре года, после освобождения и нового пленения, вновь оказавшись в тюрьме, он пишет последнее свое послание — к Титу. Можно сказать, что многие из основополагающих догматов христианской веры были сформулированы именно в тюремной литературе, а сама единая церковь как институция возникла вокруг фигуры интеллектуала-заключенного. В какой-то мере таким предстает в Евангелиях, особенно в эпизодах разговоров с Понтием Пилатом, и сам Спаситель.

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие.»

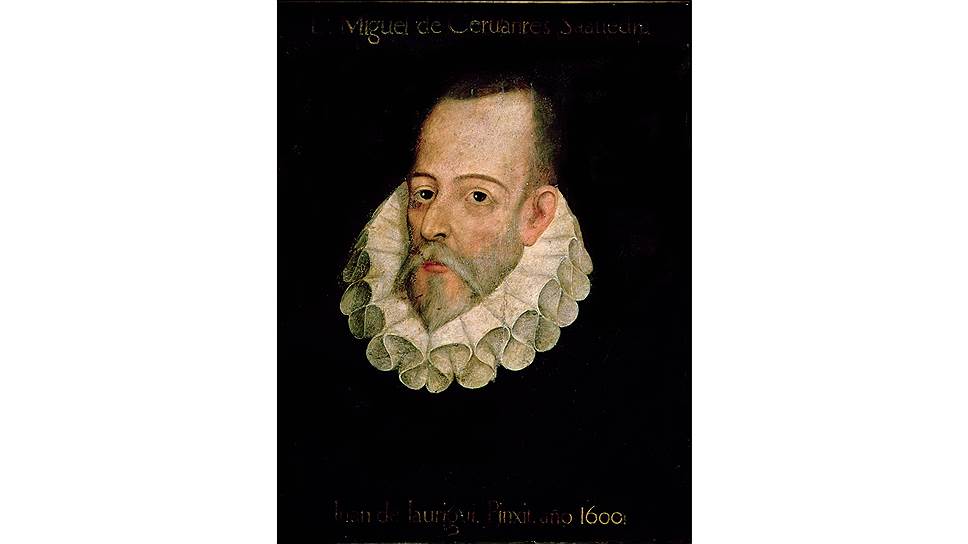

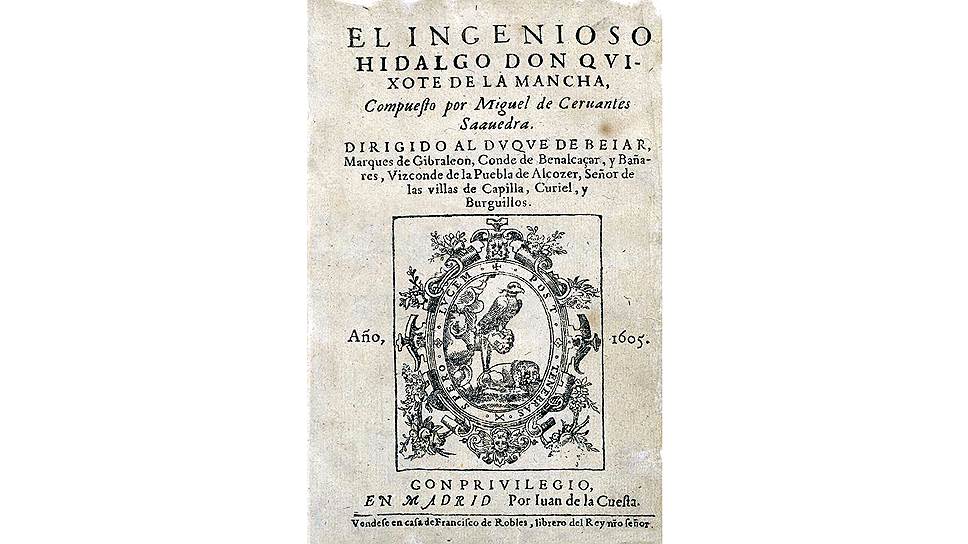

Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», 1605

В отличие от многих классиков европейской литературы Нового времени (Томаса Мора, Макиавелли, Дефо и прочих), Сервантес оказался в заключении не за свои тексты. К моменту создания главного шедевра испанской литературы его автор не был заметной фигурой — небогатый дворянин, не слишком успешный ни в военной, ни в чиновнической, ни тем более в литературной карьере. Двумя главными фактами его биографии были рука, потерянная в сражении с турками, и два года алжирского плена. Как и его будущий герой, Сервантес был искателем славы и неудачником. Сама его книга — дитя неудачи. Получив должность закупочного агента королевского флота, он отдал все деньги обанкротившемуся банкиру и оказался в тюрьме — на этот раз уже испанской. Там, если верить авторскому прологу, он и задумал свою книгу. Как часто бывает, автор попытался спастись, передав персонажу груз своих бедствий. Ведь «Дон Кихот» — это книга о литературе как ненадежной попытке бежать от плена реальности. Можно сказать, что сам европейский роман Нового времени возникает как вопрос о выходе из тюрьмы.

Досужий читатель! Ты и без клятвы можешь поверить, как хотелось бы мне, чтобы эта книга, плод моего разумения, являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе подобное, не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить бесплодный мой и неразвитый ум, если не повесть о костлявом, тощем, взбалмошном сыне, полном самых неожиданных мыслей, доселе никому не приходивших в голову,— словом, о таком, какого только и можно было породить в темнице, местопребывании всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков.»

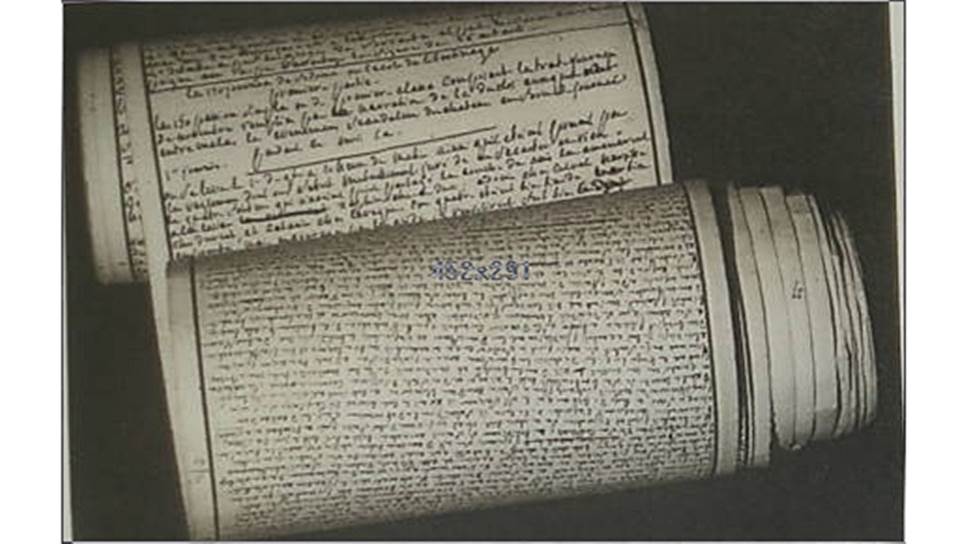

Маркиз де Сад «120 дней Содома», 1785

К началу эпохи Просвещения отправка в тюрьму неудобных интеллектуалов была сложившейся традицией. Так, с заключения начал свою серьезную карьеру Вольтер: в 1717 году он попал в Бастилию за сатирические стишки, и уже там написал свою первую большую вещь, трагедию «Эдип». Спустя 65 лет в Бастилии оказался другой начинающий литератор, произведения которого, как часто считают, служат для эпохи Просвещения эпилогом,— маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад. За решетку он отправился благодаря бесчисленным похищениям и изнасилованиям. И уже там, вынужденный отказаться от практики, перешел к теории. Первые трактаты об абсолютном праве желания он написал в Венсенском замке, но самые известные вещи были созданы в парижской тюрьме. Освобожденный незадолго до штурма Бастилии и оставивший рукопись в камере, де Сад считал свой главный шедевр — хронику полугодовой оргии, устроенной герцогом, епископом, банкиром и судьей,— навеки утраченным. Чудом найденные, «120 дней Содома» были впервые опубликованы только в 1904 году. Тогда этот каталог зверств был представлен как своего рода медицинский документ. В ХХ веке постепенно де Сад превратился в источник вдохновения для философов и писателей — и одновременно в поп-фигуру, трагикомическое олицетворение порока.

Осмелимся, между прочим, высказать одну рискованную мысль: если преступление обладает утонченностью, присущей добродетели, то не выглядит ли оно порой даже высоким и в какой-то степени величественным, превосходя в привлекательности изнеженную и унылую добродетель.»

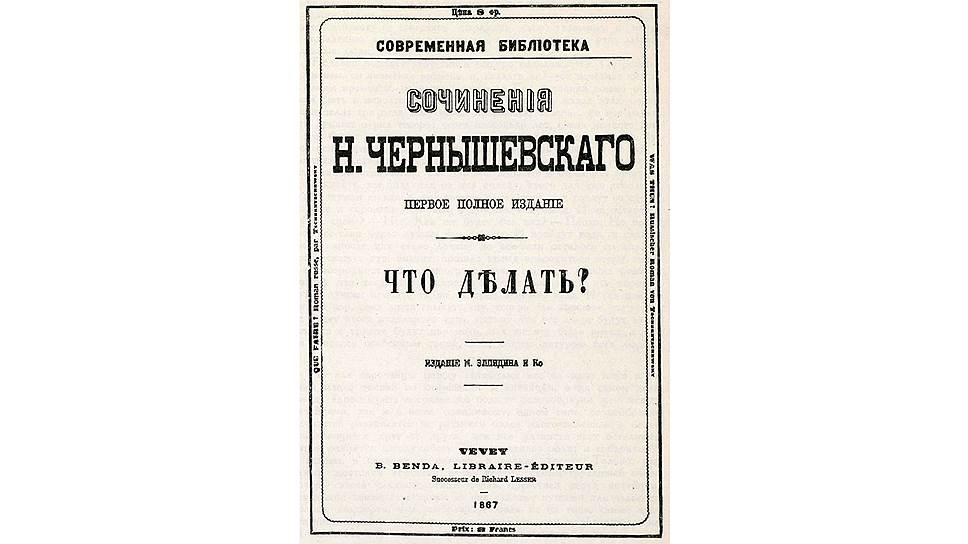

Николай Чернышевский «Что делать?», 1863

В истории классической русской литературы столкновения с пенитенциарной системой вообще занимают важное место, но Николай Чернышевский был первым из больших русских писателей, ставшим таковым именно в тюрьме. В 1862 году он уже был известным философом, критиком и, главное, радикальным политическим активистом. Поводом для ареста была декларация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», опыт несколько наивной народнической агитации. Оказавшись в одиночной камере Петропавловской крепости, он начал писать роман. Как ни странно, произведение все еще находящегося под следствием заключенного разрешили напечатать в «Современнике». Сработала обманчивая форма: свои идеи Чернышевский замаскировал под сентиментальную историю любовного треугольника. Потом власти спохватились, попробовали уничтожить тираж, но было поздно. Роман прочитали. В следующие десятилетия по образцам его героев стали лепить себя молодые революционеры (среди которых был Владимир Ульянов), он становился объектом бесчисленных подражаний и пародий (в том числе в романах Лескова и Достоевского), но мало кто из современников заметил восхитительную странность этой книги. В ней сходятся приключенческий роман, мучительная эротика, пособие по выращиванию новых людей, экстаз утопических видений, экономические проекты, размышления обо всем на свете. Отчасти по неловкости, отчасти пытаясь уместить в роман как можно больше разнородного материала, Чернышевский пришел к невиданному для своего времени новаторству формы. Несмотря на это, в следующем веке его книга постепенно оказалась на периферии канона — в большой степени благодаря догматическому пиетету официальной советской педагогики, но отчасти и стараниями Набокова, потешавшегося над автором в «Даре».

«Это я тебя выпустила, я тебя вылечила. Помни же, что еще много невыпущенных, много невылеченных. Выпускай, лечи. Будешь?» — «Буду. Только как же вас зовут? мне так хочется знать».— «У меня много имен. У меня разные имена. Кому как надобно меня звать, такое имя я ему и сказываю. Ты меня зови любовью к людям. Это и есть мое настоящее имя. Меня немногие так зовут. А ты зови так».— И Верочка идет по городу: вот подвал,— в подвале заперты девушки. Верочка притронулась к замку,— замок слетел: «идите» — они выходят. Вот комната,— в комнате лежат девушки, разбиты параличом; «вставайте» — они встают, идут, и все они опять на поле, бегают, резвятся,— ах, как весело! с ними вместе гораздо веселее, чем одной! Ах, как весело!»

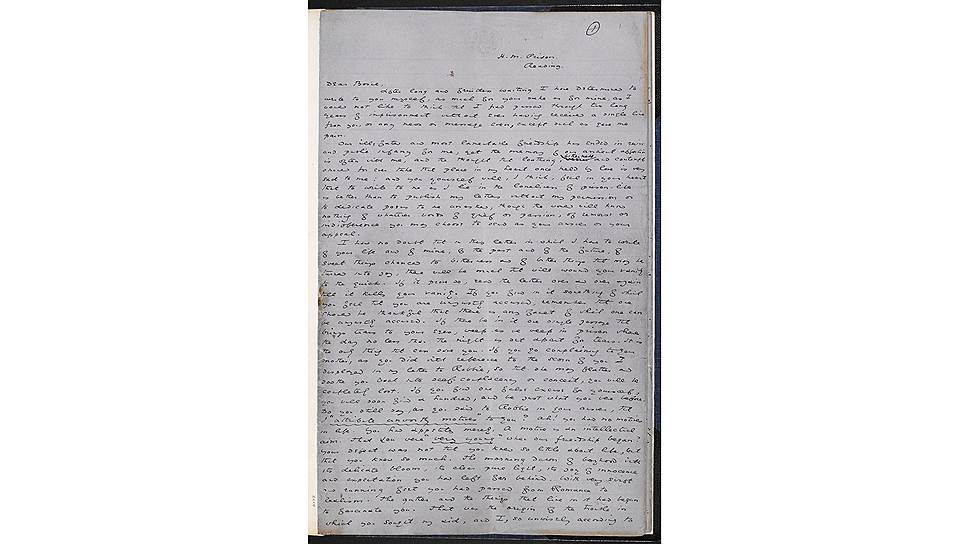

Оскар Уайльд «Тюремная исповедь», 1897

К моменту своего заключения Оскар Уайльд был не просто знаменитым литератором, он был звездой — фигурой только рождающейся массовой культуры, объектом внимания, восторга и гнева публики. И его процесс был важным элементом этой новой культуры — скандалом, вероятно, самым громким в истории литературы скандалом, связанным с заключением писателя. В 1891 году Уайльд знакомится с Альфредом Дугласом, молодым аморальным красавцем, мотом, поэтом средней руки и гениальным соблазнителем. У них начинается роман, который приводит писателя к банкротству, творческому кризису, разводу, а затем — стараниями отца Дугласа, маркиза Куинсберри,— к обвинениям в развращении, скамье подсудимых и, наконец, в Редингскую тюрьму. В 1897 году он пишет оттуда Дугласу огромное письмо. В русской традиции оно получило название «Тюремная исповедь», хотя это смиренное жанровое определение не вполне подходит горделивому тексту Уайльда. Это скорее отповедь — бывшему возлюбленному и всему британскому обществу, а также проповедь страдания как пути к совершенству, манифест мученического эстетизма. В тюрьме Уайльд сохранил свое главное умение: превращать в искусство любые элементы жизни, в том числе одиночество и отчаяние заключения. Дуглас остался к письму равнодушен.

Лишь оттого, что в нашей жизни было столько минут и дней трагических, горьких, предрекавших беду, столько тягостных и гадких в своем однообразии сцен и непристойных вспышек, лишь потому я так подробно вижу и слышу каждую сцену, лишь потому не вижу и не слышу почти ничего иного.»

Адольф Гитлер «Моя борьба», 1925

Ни одно другое из написанных в ХХ веке произведений тюремной литературы не имело настолько заметного влияния на жизнь за переделами камер, как «Моя борьба» — автобиография и краткое изложение взглядов скандального политика, лидера немецкой Национал-социалистической рабочей партии Адольфа Гитлера. За неудачную попытку государственного переворота, прозванную «пивным путчем», Гитлер был приговорен к пяти годам тюрьмы, однако вышел через девять месяцев — в конце 1924 года, так что книга эта написана в некоторой поспешности. Первый том, в большей степени биографический, вышел в 1925 году, второй, скажем так, философско-тактический,— через год. Запоминающееся афористическое название придумал издатель. Сам Гитлер хотел назвать свой труд в свойственной ему многословной манере: «Четыре с половиной года борьбы против лжи, тупости и трусости». Через несколько лет книга стала бестселлером. В период Третьего рейха она распространялась бесплатно где только можно, но Гитлер все равно заработал на продажах миллионы. «Моя борьба» практически разделила судьбу автора и его режима — после их краха была запрещена практически повсюду. Первое после войны немецкое издание вышло только в 2016 году, было снабжено огромным критическим комментарием, разоблачающим гитлеровские идеи, и все равно вызвало скандал.

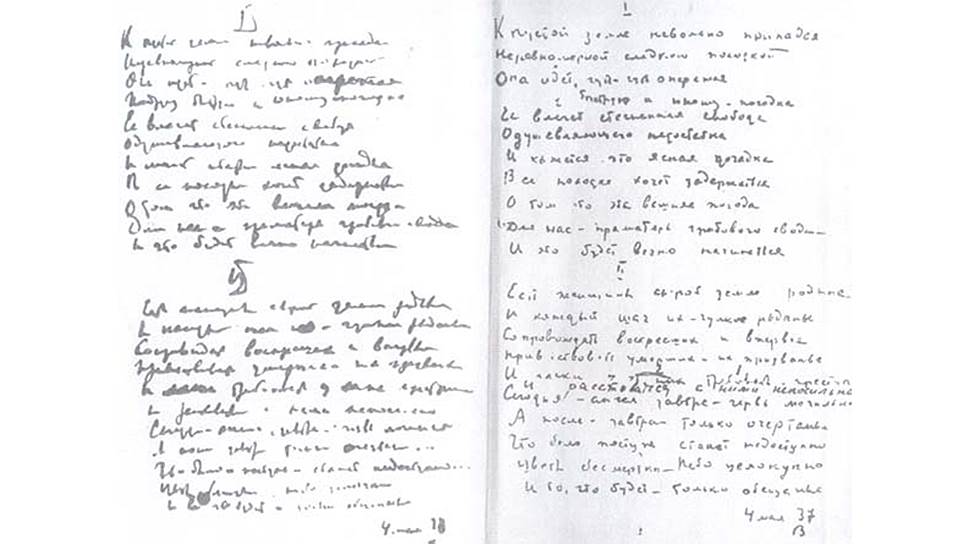

Осип Мандельштам «Воронежские тетради», 1935–1937

В сталинском СССР писатели занимали особое место. Они оказывались на вершине общественной иерархии — и столь же часто за решеткой и в лагере. Во многом история советской литературы — это история заключенных, пропавших и освободившихся. В книгах, описывающих тюремный опыт, здесь нет недостатка. Однако сами советские тюрьмы и лагеря не были пригодны для литературной работы, поэтому большая часть этой литературы, включая «Один день Ивана Денисовича» и «Колымские рассказы», была создана уже на свободе, рассказывала об опыте заключения задним числом. Существуют тексты, сочиненные, заученные и чудом запомненные в лагерях (к таким относятся поэмы Солженицына), но в истории литературы они занимают место не самое примечательное. Однако, может быть, главные русские стихи ХХ века тоже имеют отношение к опыту заключения. «Воронежские тетради» написаны между двумя арестами Мандельштама, в ссылке. Вместо предсказуемых отчаяния или смирения этот момент фатальной неслышимости, подвешенности судьбы оказался для Мандельштама требованием речи предельно громкой, обращений к непредставимо большому собеседнику, перестройки русского поэтического языка вровень с еще не рожденной и невидимой громадной историей.

Сквозь эфир десятично-означенный Свет размолотых в луч скоростей Начинает число, опрозрачненный Светлой болью и молью нулей. И за полем полей поле новое Треугольным летит журавлем, Весть летит светопыльной обновою, И от битвы вчерашней светло. Весть летит светопыльной обновою: — Я не Лейпциг, я не Ватерлоо, Я не Битва Народов, я новое, От меня будет свету светло.»

Жан Жене «Богоматерь цветов», 1943

Большая часть побывавших за решеткой классиков модернизма, от Паунда до Берроуза, были литераторами, обвиненными в преступлениях. Жан Жене — наверное, главный писатель-заключенный ХХ века — был именно преступником, и письмо было для него логичным продолжением, развитием преступления. К 30 годам Жене был рецидивистом: он воровал, попадал в тюрьму, выходил или бежал — и воровал вновь, часто что-нибудь пустяшное. В 1942 году он оказался в тюрьме за кражу томика Пруста. Там он и начал работать над собственным романом. Жене записал «Богоматерь цветов» дважды. Первый вариант нашел и уничтожил охранник, второй удалось вынести. В отличие от письма Уайльда, книга очарованного католическими обрядами Жене действительно похожа на исповедь, но пронизанную счастьем от нераскаяния. В еще большей степени этот роман — головокружительный акт мастурбации: танец воров, трансвеститов, сутенеров, убийц, святотатцев, предателей, переплетающихся в судорожном воображении узника, растворяющихся в галлюцинаторном мареве похоти. Изданная поначалу крохотным тиражом, книга привела в восторг Сартра, Кокто и Пикассо. Их стараниями Жене был спасен от грозившего ему пожизненного срока и к началу 1950-х превратился из парии в интеллектуальную знаменитость. В тюрьму он больше не возвращался (место воровства занял политический активизм). Вскоре Жене стал объектом культа и вдохновения для панков и постструктуралистов, а также одним из главных образов для Эдуарда Лимонова, самого знаменитого сидельца современной русской литературы.

По ночам я люблю их, и моя любовь вдыхает в них жизнь. Днем я погружен в разные хлопоты. Я, как внимательная хозяйка, слежу, чтобы ни крошка хлеба, ни горстка пепла не упала на пол. Зато ночью! Страх перед охранником, который может неожиданно зажечь верхний свет или сунуть голову в прорезанное в двери окошко заставляет меня принимать гнусные меры предосторожности, чтобы скомканное одеяло не выдало моего удовольствия, но если мой жест и теряет в благородстве, то необходимость соблюдать тайну лишь увеличивает наслаждение.»

Нельсон Мандела «Разговоры с самим собой», 2010

Список политических диссидентов ХХ века, пополнивших за время и вскоре после заключения тюремную литературу, огромен: террористы и идеологи ненасильственного сопротивления, марксисты, левые и правые, государственные деятели, активисты и философы. Антонио Грамши, Николай Бухарин, Эмма Гольдман, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Анджела Дэвис, Вацлав Гавел, Антонио Негри и многие другие. Лидер движения за борьбу против апартеида отличается в этом списке прежде всего длиной срока, проведенного в камере. Нельсон Мандела сидел 27 лет, сначала на острове Роббен рядом с Мысом Доброй Надежды, потом — в Кейптауне. Свою главную книгу, «Долгая дорога к свободе», он написал в 1995 году, через пять лет после выхода из тюрьмы. К тому времени он уже был президентом ЮАР, и положение требовало тона официально-героического. За два года до смерти, в 2011 году, Мандела выпустил еще одну автобиографическую книгу — «Разговоры с самим собой», гораздо более интимную. Основу ее составили дневники и письма, написанные в заключении. Именно эта книга обычно замыкает список главных диссидентских текстов прошлого века.

Было бы легко сегодня говорить, что я не волновался. Все мы ожидали смертного приговора. Перед тем как судья зачитал приговор, суд уже признал нас виновными. Но перед самим произнесением приговора у судьи был очень раздраженный вид, и мы все подумали: точно, нас приговорят к смертной казни. И мы с ней смирились. Конечно, это очень странное переживание: ждать, что к тебе сейчас повернутся и скажут, что твоя жизнь закончилась, не когда-нибудь, а прямо сейчас. Конечно, это было тревожно, но мы тем не менее старались подготовить себя к такой трагической возможности. И со мной были мои смелые товарищи, которые показали даже больше мужества, чем я. Я хочу, чтобы наконец это прозвучало.»