«Она уехала без моих картин — это даже не обсуждалось»

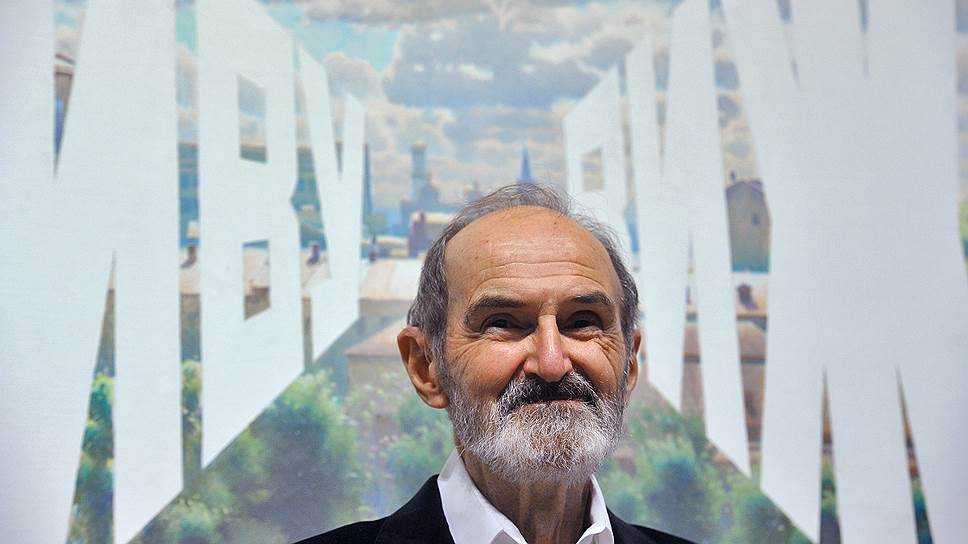

Эрик Булатов о Дине Верни

В музейном пространстве парижского аэропорта Шарль де Голль Espace Musees, которым руководит аукционный дом Artcurial, проходит выставка «Дина Верни. Электрический эклектизм: от Майоля до Марселя Дюшана», приуроченная к столетию Верни (1919–2009). Более двадцати работ из коллекции одной из самых ярких женщин в истории искусства XX века — музы и любимой модели скульптора Аристида Майоля, а также Матисса, Боннара и Дюфи, участницы Сопротивления и исполнительницы блатных песен. А также коллекционера и галериста — Верни одной из первых показала в Париже московских нонконформистов. О том, как это было, Мария Сидельникова расспросила Эрика Булатова

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ / купить фото

В ваших долгих отношениях с Диной Верни было несколько этапов. Первая встреча состоялась в Москве, то есть вы узнали ее уже не в роли музы, а в роли галериста, коллекционера.

Не галериста, нет. В роли коллекционера, скорее. Дина Верни приехала в Москву в 1969 году. Я ничего о ней не знал, хотя с другими московскими художниками она уже общалась. Бывала в мастерских Ильи Кабакова, Владимира Янкилевского, Оскара Рабина. Рабина она знала раньше и даже успела приобрести его картины на выставке в Лондоне. Каким образом она меня нашла? Во Франции издавался журнал L’Art vivant, и один из номеров был посвящен СССР, в том числе и художественной жизни. Там была напечатана репродукция моего «Автопортрета» (1968). По-видимому, он и произвел впечатление на Дину, потому что она пришла ко мне целенаправленно за ним. И заодно приобрела несколько «абстрактных» работ — мои «горизонтали-диагонали». Это была моя первая продажа в принципе, не говоря уж про то, что картины уехали за границу.

Торговались?

Никогда.

А как? Она сказала — условно — 10 франков за «Автопортрет» и вы ударили по рукам?

Фотоаппарат прислала — вот и вся торговля. Практически она бесплатно получила все.

Как «Автопортрет» оказался на страницах французского журнала?

Понятия не имею. Эта публикация для меня до сих пор загадка. Там были Яковлев, Янкилевский, Кабаков и я. Конечно, в мастерскую постоянно приходили посетители. Просили показать картины — я показывал. Видно, кто-то и сфотографировал. Я очень удивился, когда увидел эту подборку, потому что в те годы я держался в стороне от неофициальной художественной жизни. Дружить — дружили. Особенно были близки с Кабаковым. От него Дина и пришла ко мне. Через Кабакова в основном и складывалось все общение с иностранцами. У него и машина своя была.

Богатая француженка с такой насыщенной жизнью и столькими увлечениями — как Верни воспринимали в Москве?

Ходили разговоры, что Дина сделает выставку русских художников в Париже, и, конечно, нам всем это было очень интересно, и мы были довольны, что наши картины поедут во Францию. Она же в этой неофициальной московской среде чувствовала себя как дома, да и ее считали уже своей — темпераментная, яркая, говорила по-русски, всех знала и здесь, и там. Так что я оказался почти как в семье, где сложились родственные, простые и доверительные отношения. Все с ней общались не как с галеристом или коллекционером, а по-человечески.

И в 1973 году в ее парижской галерее состоялась выставка «Avant Garde Russe. Moscou». Ваш «Автопортрет» был на афише. А что дальше?

А дальше она приехала ко мне второй раз, вскоре после выставки уже со своим сыном Оливье Лорка. К тому времени у меня уже было сделано несколько работ совершенно другого характера. Красный «Горизонт», например, который сегодня стал таким знаменитым. «Лыжник», «Добро пожаловать», «Опасно». Она пришла в ужас, когда их увидела, и сказала, что я сошел с ума, что это прямой путь в сумасшедший дом. Велела все это немедленно бросить и делать то, что я делал раньше. А Оливье, наоборот, сказал, что ему это больше нравится. Дина страшно на него рассердилась. Назвала дураком. Она никого и никогда не стеснялась, говорила, что думает. Наши человеческие отношения не изменились, но никаких профессиональных уже, конечно, не могло быть. Она уехала без моих картин — это даже не обсуждалось. А я, естественно, не хотел возвращаться к прошлому. Тогда я понял, что с ней все.

Дина Верни у своей галереи в Париже, 1950-е

Фото: La Galerie Dina Vierny

Но оказалось, что не все.

Да, отношения восстановились, когда в конце 80-х состоялась моя выставка в Центре Помпиду. Выставка путешествовала по всей Европе — Швейцария, Германия, Англия и, наконец, Париж. И после нее мое положение совершенно изменилось. Начали поступать предложения от разных галерей. Я выбрал Нью-Йорк, Phyllis Kind Gallery. Так вот Дина приехала ко мне туда, а я как раз писал вслед за Делакруа свою «Liberte». Она загорелась и попросила сделать такую же. Потом я получил из Министерства культуры Франции приглашение пожить в Париже в Cite des arts. Так как это было фактически бесплатно, а в Нью-Йорке за мастерскую я платил совершенно немыслимые деньги, и к тому же моя жена Наташа выла от Нью-Йорка, мы уехали. И там опять появилась Дина, организовала мне большую мастерскую — в Cite des arts не было места, чтобы писать эту огромную «Свободу». Я закончил ее и еще несколько первых парижских картин, которые Дина сразу же выставила на FIAC. Это 1991–1992 годы, потом она уже полностью бросила все свои силы на Музей Майоля, о галерее и думать забыла. И уж тем более обо всех этих романтических разговорах и обещаниях устроить в Париже райскую жизнь для молодых художников, как когда-то мечтал Ван Гог.

Кем все же была для вас Дина Верни — эталоном европейских художественных вкусов? Советником? Проводником на Запад? Как вам сегодня все это видится?

Я, конечно, абсолютно ничего не понимал. Сам характер художественной европейской жизни совершенно не представлял. Искусство знал и видел, но ничего не знал ни о его рыночной стоимости, ни о том, как устроены галереи и весь этот процесс вокруг художника. Знал, конечно, Джексона Поллока, и у меня было свое отношение к нему. Дине же американское искусство, поп-арт были чужды, отчасти поэтому она так восприняла мои картины во второй приезд, потому что влияние было очевидным. Так что в этом смысле она не могла быть ни советником, ни проводником между мной и тем, что делается в западном мире.

В чем тогда ее роль?

В тот момент, когда она выбрала меня одним из своих трех художников, я сразу оказался на верхнем уровне. Я же не участвовал ни в каких выставочных делах и мероприятиях, а благодаря ей мое положение резко изменилось. Это точно. Что касается моего здешнего положения — на Западе — то я не думаю, что Дина сыграла решающую роль. Мою судьбу поменяли швейцарцы — коллекционер Пауль Йоллес и его дочь Клавдия. Они организовали мою первую в жизни персональную выставку в 1988 году в Кунстхалле в Цюрихе, с которой все и началось.

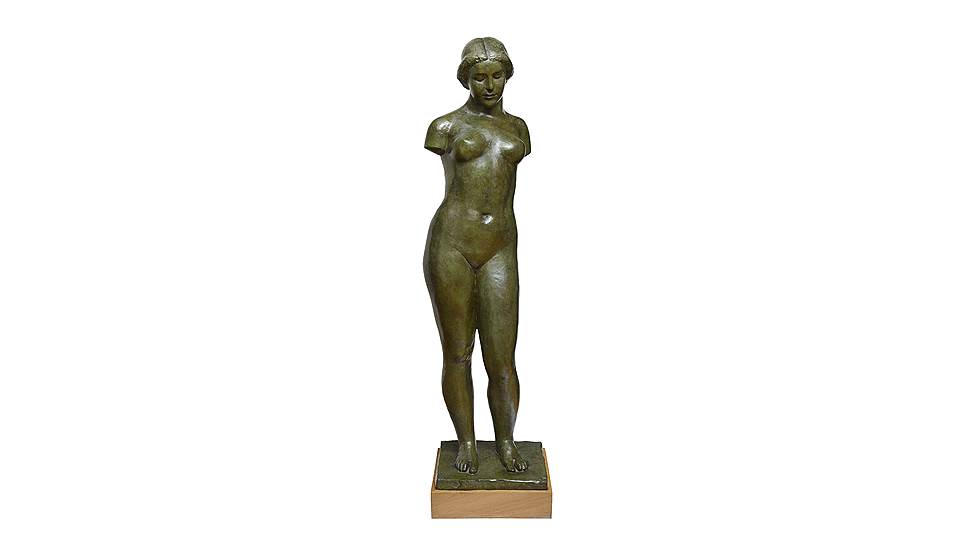

Аристид Майоль. «Гармония», 1940–1944

Фото: Jean-Louis Losi

О том, с какими приключениями Верни вывозила картины из СССР, слагают легенды.

Невероятных историй у меня не было. Мои картины большие, их в дипломатическом портфеле не провезешь. Да и не было необходимости. Официально ставилась печать «художественной ценности не имеет» — и вперед.

И сколько картин уехало?

У меня никогда не было много картин, но все классические работы уехали. Там же не только Дина покупала, и через швейцарское посольство много проходило, были и другие люди. И жулики попадались. Вот с вывозом «Слава КПСС», например, темная история. Там меня фактически обокрали.

Но для вас главное было, чтобы вас узнали в Европе?

Да.

С ваших слов складывается ощущение, что у вас было весьма романтичное представление о Западе, о тамошних коллекционерах и галеристах.

Так и есть. Все было очень наивно.

А с художниками между собой вы обсуждали, что происходит? Отпускать картины, нет? С тем же Кабаковым? Была ли у вас какая-то единая позиция, тактика?

Нет, каждый был сам за себя. Кабаков во всяком случае был очень хорошо информирован. И кроме всего прочего, он человек действительно очень умный, ловкий, осторожный и хитрый, поэтому никто и никогда его, конечно, не мог обмануть.

Джон Ревалд. Дина Верни позирует для «Гармонии», 1941

Фото: John Rewald

Вы хотели уехать?

У меня никогда не было эмигрантского сознания. Я никуда не хотел уезжать из СССР. Мы с женой поехали не жить, а работать, потому что наконец-то впервые в жизни мне стали платить за мою работу. Я могу жить на это и ничем другим не заниматься. Кроме того, оказавшись в Париже, я столкнулся с абсолютно враждебным отношением нашей эмиграции. Это было для меня совершенной неожиданностью. Мне казалось, что, наоборот, у меня так легко здесь возникнут дружеские отношения.

Расскажите.

По первости я дружил только с Игорем Шелковским. Когда открылась моя выставка в Центре Помпиду, я решил, что для русской диаспоры это достаточно серьезное событие. Все-таки впервые современный русский художник в Бобуре, и мне казалось, что это должно быть как-то отмечено. Но, купив газету «Русская мысль» на следующий день, обнаружил только на последней странице крошечную репродукцию моего «Автопортрета» и текст, который помню практически слово в слово: «В Центре Помпиду открылась выставка художника Эрика Булатова, представлены картины с такого-то по такой-то год, и если по первым еще можно предположить, что из него что-то может получиться, то по последним видно, что ничего хорошего не будет». Игорь в ответ написал реплику, они опубликовали, но со сноской, что редакция не разделяет мнения автора.

Сказалась ли эмиграция на работе?

Был период действительно довольно для меня сложный. Но это не связано с потерей советского контекста. А скорее, с тем, что я в принципе всегда работал с материалом, который дает окружающая жизнь. И надо было разобраться в этой новой жизни, понять ее, почувствовать как свою. Несколько лет на это ушло. Но и тогда были удачные картины, не все совсем уж плохие. Были, конечно, очевидные ошибки. С 1991-го до 1994 года, я считаю, было кризисное время. А с 1994 года я уже твердо стоял на ногах.

Сегодня ваши работы стоят сотни тысяч, несколько миллионов евро. Что вы об этом думаете?

Что ж тут думать? Это очень хорошо. Значит, я могу не беспокоиться о деньгах, не думать о завтрашнем дне — это меня вполне устраивает. Но что касается художественной ценности и художественного качества, то я совершенно убежден в том, что рыночная цена не имеет к этому никакого отношения. Чего мы стоим, чего стоят мои работы, будет понятно минимум лет через пятьдесят, а то и через сто.

«Дина Верни. Электрический эклектизм: от Майоля до Марселя Дюшана». Париж, Espace Musees, до 8 марта