Научная фантастика: границы жанра

Исследования / Литературоведение

Когда родилась научная фантастика? — Ответов на этот вопрос много, даже слишком много. Кто-то возводит жанр к романам Мэри Шелли, Жюля Верна или Герберта Уэллса, кто-то начинает отсчет с 1926 года, когда появилось обозначение science fiction. Сейчас распространение получила точка зрения, что у научной фантастики нет первотекста, из которого бы вырастало все ее многообразие — тематическое и стилистическое.

В самом деле, сложно представить, что такие разные писатели, как Александр Беляев, Жюль Верн, Уильям Гибсон или Станислав Лем — родственники по дедушке, хотя все они однозначно опознаются как авторы научной фантастики. По-видимому, следует говорить не о жестких жанровых рамках, а — пользуясь термином Витгенштейна — о семейном сходстве. К примеру, непросто сформулировать, что общего между шахматами, играми в карты, играми с мячом или борьбой, кроме того что все это игры. Так и с научной фантастикой: по одному признаку тексты сходны, а по другому — отличаются.

Теория семейного сходства хотя и получила распространение, не отвечает на вопрос, как именно происходит опознание жанра, и проблема жанра остается открытой. В новейших англоязычных исследованиях она разрабатывается разными подходами, среди которых доминируют два: культурологический и цифровой.

Культурологические исследования

«Научная фантастика — то, на что мы указываем, когда произносим это название»,— такое определение предлагает критик Деймон Найт в книге «В поисках чуда» (In search for wonder, 1956).

В этой фразе виден отказ производить (еще одно) точное определение жанра, но это и не пустая отговорка («вам не понять, отстаньте»). Все в ней может быть поводом для размышления: кто такие «мы»? кому мы указываем? и что происходит с жанром, когда мы на него не указываем? Ясно одно — опознание жанра зависит от ситуативного контекста, от того, кто, где и когда читает.

Радикальное прочтение эта мысль получила у Шерил Винт и Марка Боулда в статье с провокативным названием «Научной фантастики не существует» (There is No Such Thing as Science Fiction; в сборнике Reading Science Fiction, 2009). Авторы утверждают, что чтение через призму жанра навязано аудитории литературным рынком. Название science fiction, подразумевающее цельность и узнаваемость жанра,— рыночный лейбл, который издатели, книгопродавцы и критики используют в своих политических и экономических целях.

И правда, какое дело читателям и писателям до классификаций и дефиниций? — Кажется, никакого. И тем не менее: классификацией занимаются сотрудники книжных магазинов и библиотек, когда решают, на какую полку поставить книгу. А от расположения, от того, какие авторы стоят по соседству, зависит, попадет ли книга к своему читателю. Когда Азимову предложили издать роман «Сами боги» (1972) без метки science fiction, он отказался — боялся, что потеряет своего читателя. Бунтарь Харлан Эллисон, писатель более молодого поколения, чем Азимов, наоборот, отрицал свою связь с science fiction и заявлял, что пишет «сюрреалистические фантазии». В магазинах их книги стояли в разных секциях, а их аудитории могли даже не осознавать себя как единая группа читателей научной фантастики.

Вопрос о жанре регулярно вынуждены решать и издатели: как продвигать книгу, в какой серии выпустить, что написать в аннотации, как оформить обложку и т. д. Рыночная политика создает иерархию типов литературы, в которой научная фантастика всегда оказывается ниже нежанрового романа.

Возникает логичное возражение: научная фантастика бывает разная — и простая формульная, и сложная экспериментальная. Научная фантастика — развитая международная индустрия письма, в которой задействованы писатели и читатели (а также критики и издатели) разного уровня владения профессиональными навыками.

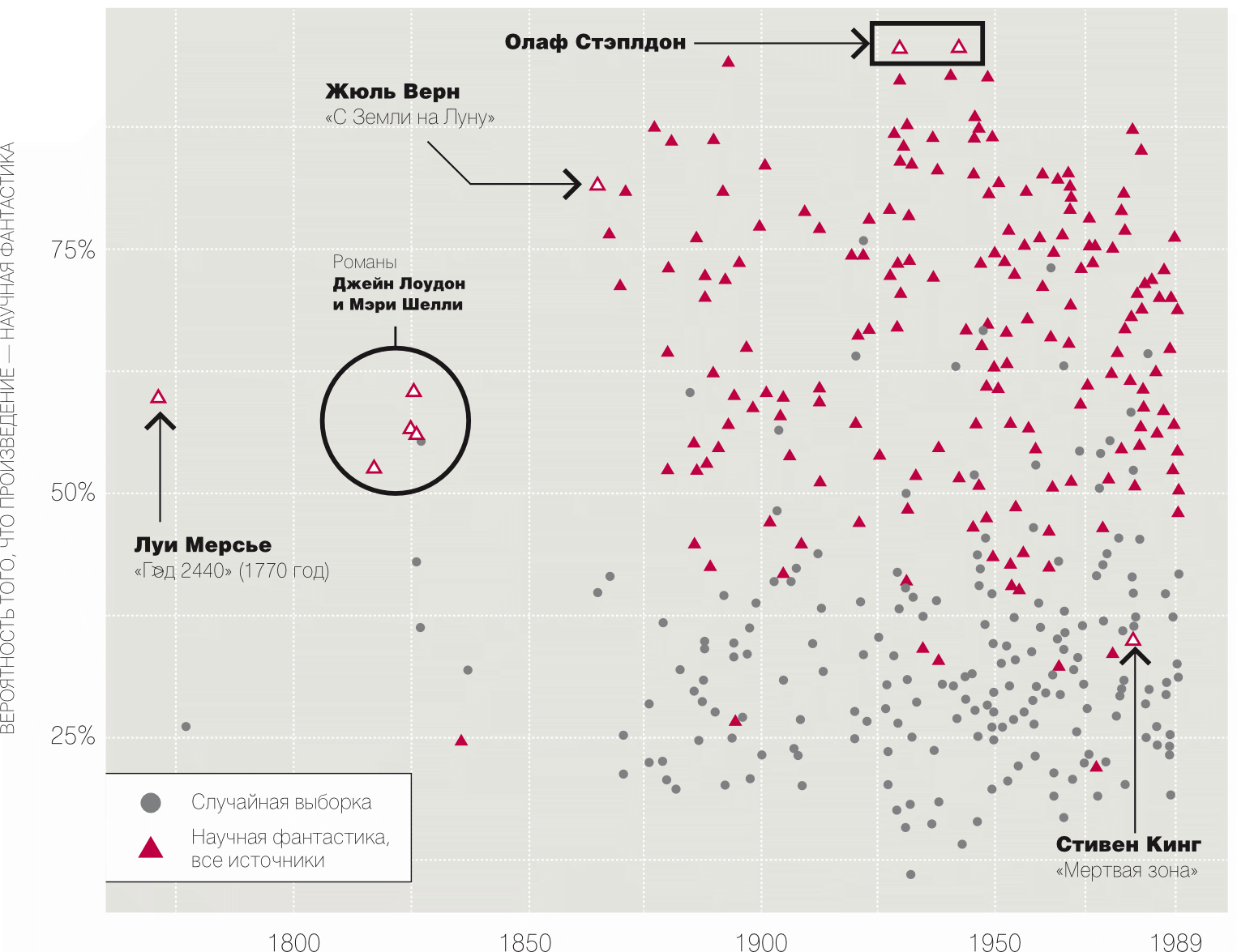

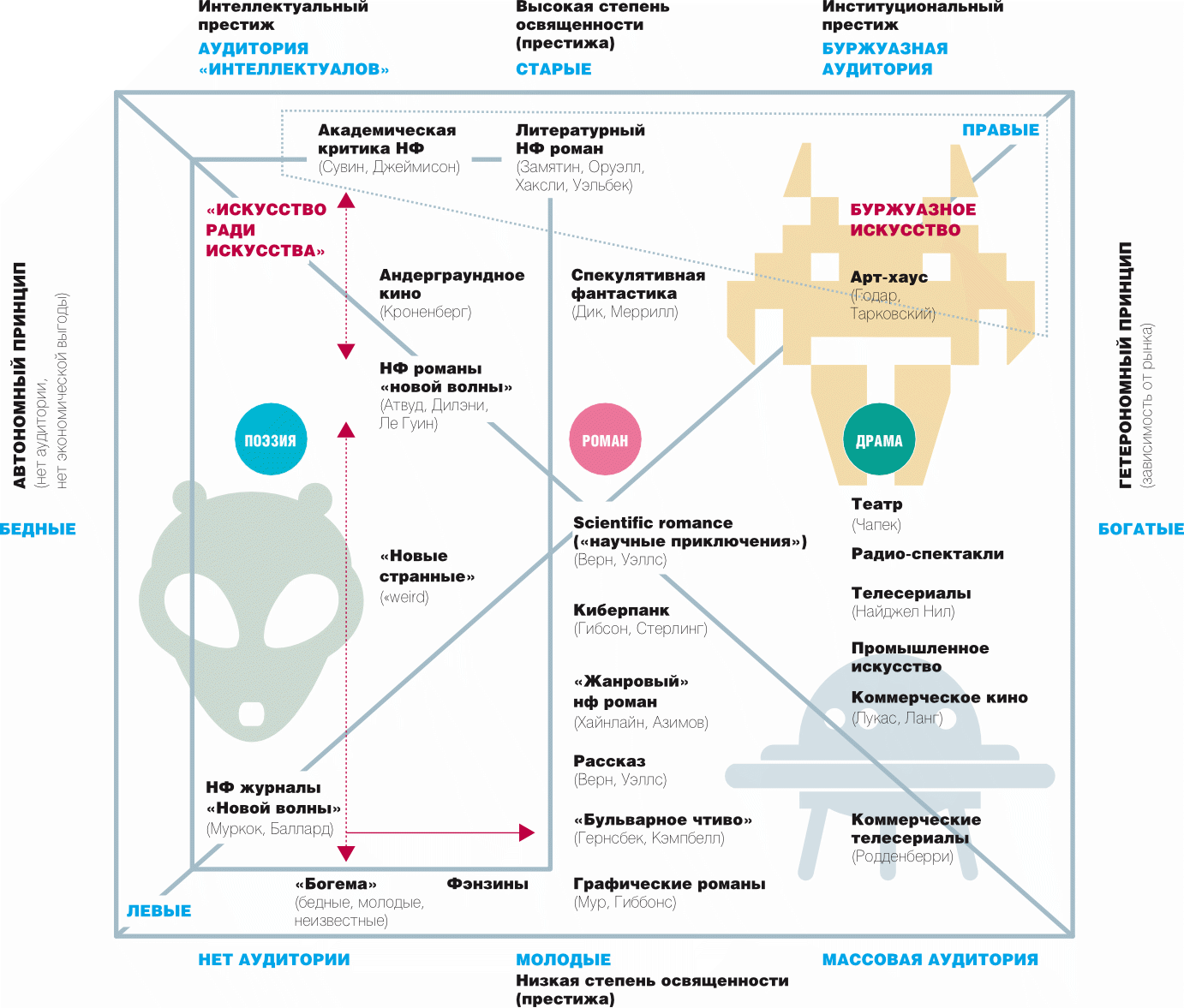

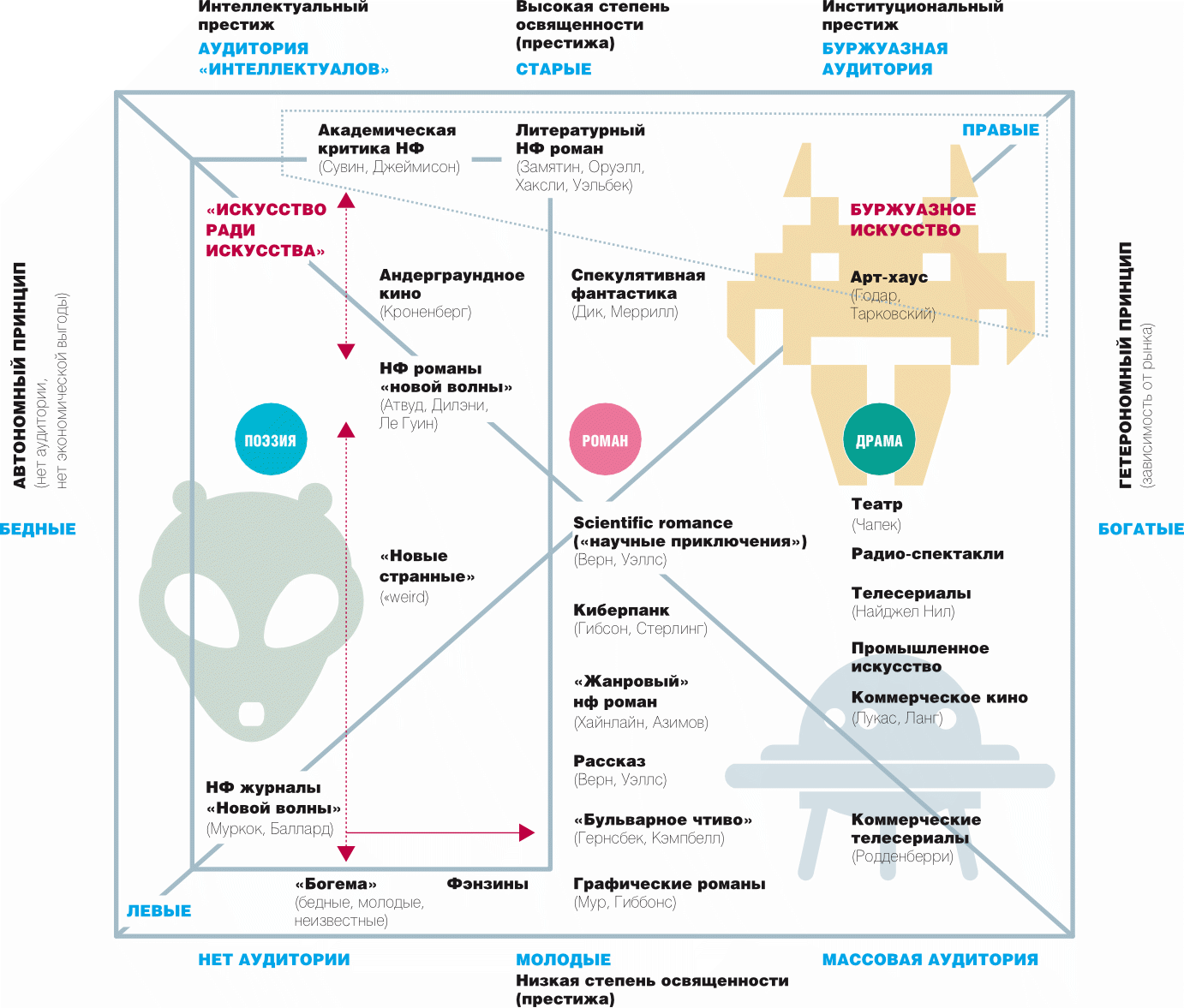

В книге «Картографируя научную фантастику» (Locating Science Fiction, 2012) австралийский ученый Эндрю Милнер рисует карту популярной культуры, на которой видно, что научная фантастика не закреплена только за одним типом аудитории, а присутствует во всем поле индустрии культуры. В основе этой карты лежит принцип, который Милнер позаимствовал у известного французского социолога Пьера Бурдье: разные типы литературы связаны с разными типами читателей, отличающихся по социальному статусу и покупательной способности.

На схеме видно, что, например, британский вариант «новой волны» (Муркок, Баллард, журнал «Новые миры») близок литературному авангарду, так как был представлен небольшой группой авторов, пишущих, по сути, для самих себя. Но уже американская итерация «новой волны» конца 1960–1970-х годов, появление которой совпало с движениями за права женщин и афроамериканцев, стала широко обсуждаемым культурным явлением.

Основываясь на выводах Милнера, а также работе другого исследователя научно-фантастической культуры Роджера Лакхёрста «Научная фантастика» (Science Fiction, 2005), Джон Ридер в книге «Научная фантастика и жанровые системы массовой культуры» (Science Fiction and the Mass Cultural Genre Systems, 2018) предлагает изучать уже не социальные группы, а сообщества. «Мы» из высказывания Деймона Найта, по мнению Ридера,— это представители одного сообщества практики, которых объединяет общее понимание научной фантастики, а также знание о способах ее интерпретации и оценки. Таких сообществ множество, они изменчивы, их границы подвижны.

Вслед за Лакхёрстом Ридер исследует научную фантастику рубежа XIX–XX веков и связывает возникновение жанра с ростом новых читательских аудиторий (технических специалистов, получивших специальное образование и интересующихся литературой «про технику»), появлением публичных образовательных учреждений и в целом секуляризацией образования, изменением статуса курсов по литературе в образовательных программах (смещение акцента с древних текстов на более современные), ускорением печати, распространением дешевых коммерческих изданий (книг в мягкой обложке карманного формата, дешевых pulp-журналов и penny dreadful). С течением времени, когда меняются способы распространения литературы, трансформируется и литературный рынок, в особенности в связи с развитием кинематографа и компьютерных игр, появлением профессиональных ассоциаций писателей научной фантастики, научных обществ и курсов по истории жанра в университетах, множатся и сообщества практики, а значит, и понимание жанра.

Ридер, Лакхёрст и их последователи исповедуют позицию культурного релятивизма и утверждают, что различные оценки и интерпретации жанра больше говорят о тех, кто их произносит, чем о самом предмете. Исследования культуры отличаются от исследований законов природы. Культура творится самим человеком, и любые попытки ее классифицировать нередко приводят к появлению новых форм, для которых нужны новые классификационные категории. Ученый-культуролог же выкапывает смыслы, реконструирует представления из разных периодов и культур, или сообществ практики.

Цифровые исследования

Представителями этого направления, напротив, руководит желание найти способы формализовать жанр, точно описать его границы.

Первый всплеск интереса к цифровым исследованиям произошел в конце 1990-х годов и связан с именами ученых Эрика Рабкина и Карла Саймона, которые в 1998 году в Центре по исследованию сложных систем Мичиганского университета запустили «Проект изучения эволюции жанров» (Genre Evolution Project, http://www.umich.edu/~genreevo/). Целью было создание базы данных научно-фантастических рассказов с 1926 по 1999 год.

Рабкин и Саймон ставили перед собой задачу установить четкие корреляции между литературой и социальным контекстом, а также развенчать сложившиеся мифы о жанре. Например, проследив зависимость между периодом и гендерной принадлежностью авторов и главных героев, ученые оспорили одно из общих мест в истории жанра, что в 1960-е годы в Америке произошел всплеск публикационной активности женщин-фантастов. Оказалось, что женщины публиковали научную фантастику уже в 1920-х годах, и их число увеличивалось, но не резкими скачками, как утверждали историки, а постепенно. Еще оказалось, что рассказы женщин в среднем короче, чем рассказы мужчин, и что у женщин-писательниц главные герои мужчины и женщины появляются с одинаковой частотой, а мужчины пишут в основном только про мужчин.

Возрождение интереса к компьютерным исследованиям научной фантастики произошло в 2010-е годы. Рабкин и Саймон фокусировались на связи между текстом и социальным контекстом, в новых работах акцент делается на составление лингвистического портрета жанра.

В статье «К науке о научной фантастике» (Towards a Science of Science Fiction, 2014) команда ученых (Райан Николс, Джастин Линн и Бенджамин Грант Пуржицки) с опорой на книгу итальянского филолога Франко Моретти «Дальнее чтение» (2014, рус. перевод — 2016) предприняли попытку проверить принадлежащее Дарко Сувину (знаменитый исследователь научной фантастики) каноническое определение научной фантастики как литературы «когнитивного остранения».

Ученые работали со сборниками научной фантастики (The Year's Best Science Fiction, 1999–2007), фэнтези (The Year's Best Fantasy, 2001–2009) и мистики (The World's Finest Mystery and Crime Stories, 2000–2003). Тексты из антологий загружались в программу Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), которая распределяла лексику по категориям: например, слова, относящиеся к познавательным процессам («думать», «знать»), обозначающие социальные отношения («семья», «дом», «друг»), восприятие («слышать», «видеть») и т. д.

Выяснилось, что определение Сувина верно: в научной фантастике используется больше слов, обозначающих когнитивные процессы, чем в мистике и фэнтези. Смысл работы, пишут авторы, в том, чтобы на основании точного расчета подтвердить гипотезу, которую Сувин сформулировал, руководствуясь своими опытом и интуицией.

Методы и выводы этой работы ясны, и этим она привлекательна. Но авторы не учитывают, что жанр — не только и не столько лингвистическое явление, но социальное и культурное, то есть погруженное в ценностные отношения. В культуре различные обозначения имеют свой статус и вес, вокруг них ведется борьба — и это споры вовсе не об истине, а о социальном позиционировании. Активно обсуждался спор, который произошел в 2015 году между Урсулой Ле Гуин и Кадзуо Исигуро вокруг его романа «Затонувший великан»: Исигуро отрицал, что его роман — фэнтези, Ле Гуин отвечала, что писать фэнтези не зазорно. А в начале 1980-х годов формировавшееся тогда движение киберпанка состязалось с другими литературными «группировками» за то, чтобы их опознавали именно как science fiction, как новый этап в истории жанра. Полем битвы стали литературные премии. Киберпанк победил, когда в 1984 году «Нейромант» Уильяма Гибсона получил две наиболее престижные жанровые премии «Хьюго» и «Небьюла» как лучший роман года.

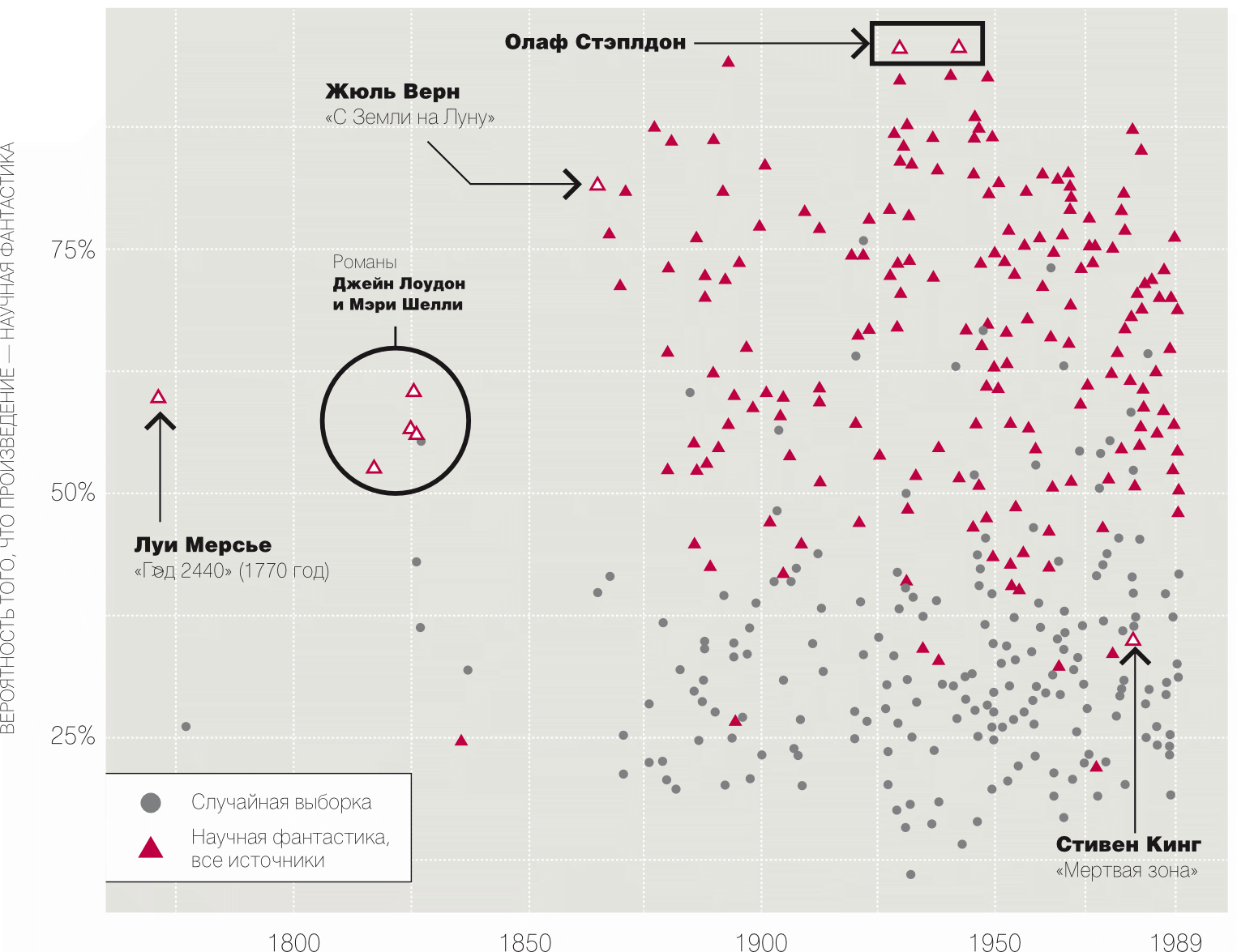

Ценностный аспект учитывается в статье исследователя из Иллинойского университета Теда Андервуда «Жизненные циклы жанров» (The Life Cycles of Genres, 2016). Ученый исходит из мысли, что жанр — это в первую очередь социальное явление, что он по-разному понимается в различных контекстах и что это понимание можно высчитать. Задача состояла в том, чтобы создать модель, которая воспроизводила бы, как научная фантастика опознается различными историческими наблюдателями (писателями, читателями, критиками, составителями антологий и т. д.). Иными словами, Андервуд создал программу, которая на основании лингвистических характеристик загруженных в нее текстов (в библиотечных описаниях и библиографических списках помечены как science fiction) определяет, с какой степенью вероятности проверяемый текст может быть опознан как научно-фантастический.

Всего Андервуд проанализировал около 200 томов произведений с 1771 по 1989 год.

По скоплению красных точек в периоде с 1900 по 1950-е годы видно, что тексты именно из этого промежутка опознаются программой как научно-фантастические с наибольшей степенью вероятности. Анализ показал, что с точки зрения языка научная фантастика — стабильный жанр. «Франкенштейн» Мэри Шелли, романы Жюля Верна и современные научно-фантастические романы, безусловно, сильно отличаются по стилю и содержанию, но, как показало исследование, они схожи по лексическому составу: в них используются слова, обозначающие большие размеры («обширный», «громадный» и др.), большие числа («тысячи»), слова «человек» и «существо» часто используются вместе, часто употребление притяжательного местоимения «its» и т. д.

Таким образом, события, которые историки жанра обычно выделяют как значимые «рубежи» (написание «Франкенштейна», «Машины времени», появление специализированных журналов и т. д.), как выяснилось, не оказывали заметного влияния на лингвистический профиль жанра. А это значит, что всю историографию научной фантастики необходимо пересмотреть.

Последнее обобщение, по-видимому, самому Андервуду показалось слишком смелым, и в конце статьи он осторожно добавляет: может быть, конечно, модель и неверна, но очевидно, что применение новых цифровых технологий заставляет нас по-новому взглянуть на привычные утверждения и их переосмыслить.

***

Компьютерные исследования — сейчас горячая и обсуждаемая тема, но вопросов они рождают пока больше, чем ответов, а иногда создают и путаницу. Действительно ли нужно переписывать историю научной фантастики на основании компьютерных расчетов (которые, может быть, ошибочны) или все-таки следовать традиции?

Прикладная ценность компьютерных исследований очевидна: программа распознавания жанра, несомненно, полезна при составлении библиотечных каталогов и библиографических списков, основанных на четких критериях отбора. Но что касается научных выводов, то — по крайней мере, пока,— результаты компьютерного анализа нуждаются в культурологическом и филологическом комментарии. Да, точные подсчеты разрушают миф, скажем, о месте женщин-писательниц в истории жанра, но это только повод перечитать их с учетом новых знаний о контексте.