О военном детстве и о том, что должно было быть забыто, но помнится.

Вторая мировая война для меня, мальчишки, как и для всех в нашей перегруженной оптимизмом стране, началась не в 1939-м, а конечно, в 41-м. Жизнь должна была бы измениться, но Сталин на посту, c июля, во всяком случае, и свои, детские, заботы куда важнее.

К концу лета, однако, война вползла во все щели: комендантский час, черная бравурная «тарелка» на стене, газетные полосы и одеяла на окнах, синие лампочки в подъезде, карточки, часовые очереди, кучи мусора и прочие прелести. Военные дети, мы без паузы шагнули в тягостную жизнь.

К осени истерика сирен, метание голубых столбов над крышами, подчас всхлипывающий вой с неба, тухлый сумрак бомбоубежища, многосуточные исчезновения взрослых, лярд и яичный порошок стали бытом. Мои погодки, однако, уже получали Героев, так что следовало бежать на фронт, что я и сделал.

Это оказалось несложно — залезть в первый вагон эшелона на близком от дома Курском вокзале, на третью полку. Минут через пять меня стащили за ногу, едва ее не вывернув.

— На запад? На фронт?

— Ну! Сыном полка, това...?

— Паря, у нас свой фронт, гы! — и слаженный сытый рёгот.

Люди не злы, меня не били, просто швырнули на перрон.

Красноармейцы, цепляясь штыками за проемы, попрыгали на подножки, эшелон тронулся без гудка, поплыли забранные козырьками окна, мелькнуло за решеткой лицо в замасленной ушанке, выпала из-за досок на окне бумажка, и ее тотчас снесло ветром.

Впрочем, все равно война была не главным. Был кинотеатрик «Аврора», были картонки вместо санок, девочка Инна Лапшонкова, раз за всю войну мороженое в вафельных кружочках и основное — неконтролируемая самостоятельность. Все знали тайное: Сталин рядом, посасывает трубку на станции метро «Кировская» и готовит фрицу каюк.

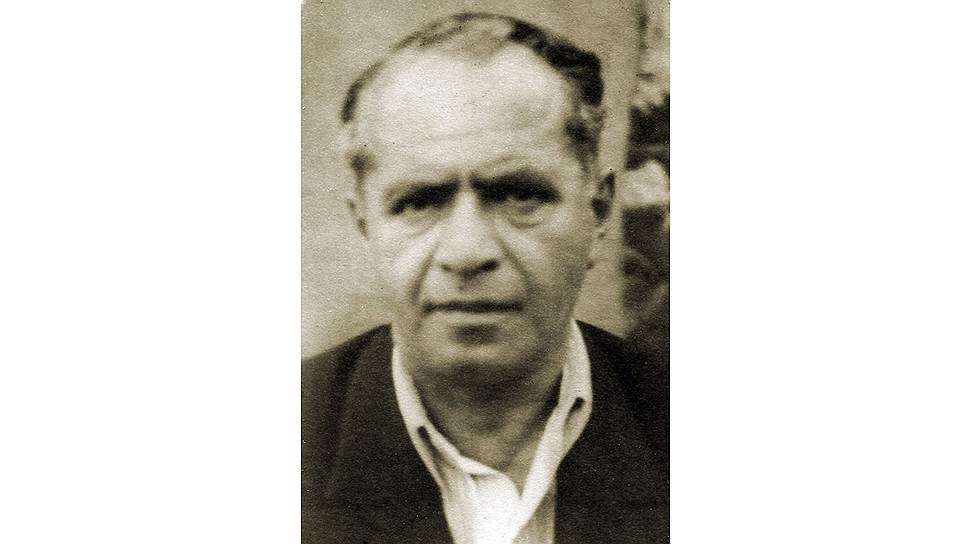

Во дворе, Юрий Котлер — слева

Фото: Из личного архива Юрия Котлера

От эвакуации я спрятался и, приврав возраст, был принят в отряд ПВО — негнущиеся, еще и гигантские, брезентовые рукавицы, неподъемные щипцы для зажигалок, зеленые ящики с песком и еженедельная пайка махры. Так что октябрь 1941-го почти все ночи я провел на крыше своего дома, а к празднику 7 ноября получил даже «Беломор», можно было выкурить, а можно запросто сменять на четверть буханки горклого черного хлеба.

Дом этот, номер восемь по Казарменному переулку, что на Покровском бульваре,— растущие в ряд на обширном пространстве голого асфальта три семиэтажных корпуса с обширными чердаками и подвалами, еще одно неоценимое его достоинство — проходные дворы практически куда хочешь. Дом — в самом центре Москвы, из окна комнаты, где я жил, можно было в хороший бинокль видеть часы на Спасской башне Кремля, бинокль цейссовский, подарок, кстати, инвалидов войны, о них речь дальше, в тот же бинокль я разглядывал и шахиню Пехлеви, когда во время визита в Москву она гуляла во дворе иранского посольства, отлично просматриваемого из моего окна.

Так вот, дом этот до войны, а к ее началу особенно, облюбовали «урки», сюда сбрелись, пожалуй, все воровские специальности, здесь «прописались» и «паханы» немалой группировки — покровской «малины». Напротив же дома, окнами выходя в переулок, стояли казармы внутренних войск. Мы, мальчишки, не «урки», просто жильцы дома № 8, пожинали случайно доставшиеся лавры — сам факт проживания там уже гарантировал безопасность, нас не смели трогать даже марьинорощинские мордовороты, не говоря уж об остальных «приблатненных», хотя во дворе мы, «шелупонь», не дотягивали и до шестерок — и свои, но мелюзга. Менты, если сюда и заглядывали, то исключительно в штатском, скорее, все же обходили стороной.

Это, как должно стать понятным, предисловие, сказка же такова. Зима 1941-го выдалась не приведи Господь. Зима же 46-го хоть и помягче, но незаметно — за войну сносилось все, а были то уже обноски; что поприличнее, сменяли на хлеб, крупу, сахар. Донашивали «куфайки» с торчащей ватой, облезлые ушанки, дырявые варежки, но они потеряли свойство греть.

В доме 8 по Казарменному переулку в войну ворье поредело основательно, кого взяли, кто подался где потеплее да похлебнее, и уже в 1942-м «блатная» сила «покровская» стала близка к краху. Но свято место пусто не бывает — преимущества дома никуда не делись, и подвалы, чердаки, сарайчики, пристройки с 42-го года единицами, а к 45-му волной обжили инвалиды войны, подмяв остатки «блатарей». «Покровские», но уже в ином качестве, восстановились, репутация дрогнула, но осталась, может, даже окрепла. Шрамы во все лицо, ожоги, искореженные шеи, кто без руки или уха, а кто и без ног, замотанные бинтами язвы, обильно харкающие, всегда с самокрутками в углу рта, все отвратительного специфического аромата, в шинелях, бушлатах, были и в полушубках. На гимнастерках лычки, красные, желтые,— степень ранения, принципиально ни орденов, ни медалей не цепляли.

Справка о проживании Анны Дмитриевой в Казарменном переулке

Фото: Из личного архива Юрия Котлера

За всю историю «общаги» на Казарменном один дядя Влад носил медаль «За отвагу», по погоде перекалывая ее с гимнастерки на шинель с высоко обрезанными полами. Он ловчее всех управлялся с дощатой тележкой на шарикоподшипниках, дядя Влад заканчивался бедрами.

«Толкачи» — особо вырезанные из дерева приспособления для отталкивания от земли — были, как, впрочем, и костыли, грозным оружием, к которому дядя Влад изредка прибегал.

Дополнительно под мышкой в специальном кармашке он носил трофейный вороненый «вальтер».

Немногий среди угрюмого населения подвалов дядя Влад дружил с дворовыми мальчишками и не раз, нимало не опасаясь, давал поиграть увесистой для нас «пушкой». Инвалиды, в общем, вели себя более чем пристойно, квартиры дома 8 можно было не запирать, существовал перечень старушек, которых снабжали «что Бог дал стырить». Воровали, спекулировали, грабили, случалось, и калечили, исключительно на стороне. А вот в доме уже гуляли, хотя и часто, но с редким мордобоем. Проституткам, полуцыганкам разрешалось «харчиться» здесь только по законам инвалидного общежития, за малейший загул или загиб гнали в шею. Ранжировался инвалидный «шалман» строго по-военному, был, надо полагать, и «смотрящий», но до нас, мелкоты, он не снисходил.

1946 год пришел снежный, не чересчур морозный, первый мирный год. Победа тогда не праздновалась, поверженные к Мавзолею знамена закрыли тему, Сталин, конечно, уехал со станции «Кировская», но победителям не доверял, да и понятно — прошлись по Европе кровью, с оружием, а сила не трачена, азарт вещь опасная. В Ялте он всех поставил по стойке смирно, так то союзники, народ посторонний, впрочем, мы о Сталине меньше думали, чем от нас требовали. Мы, подросшие мальчишки, жили своими заботами, больше всего дворовыми, мы просто росли вместе со страной.

Военные продуктовые карточки

Фото: Из личного архива Юрия Котлера

Вокруг дяди Влада сбился мальчишеский табунок, то ли нам требовалось нормальное общение, то ли в нем жил не потраченный педагогический талант, в любом случае это было явно комфортнее комсомола, уроков военного дела, школьной казенщины. Дядя Влад был, видимо, хорош в мирной жизни, даже нами это неосознанно угадывалось, сейчас его назвали бы, наверное, обаятельный. Серега, его друг, вместе с ним протрубивший на фронте до комиссования, как-то раз по пьяни рассказал мне о дяде Владе, и это врезалось в память на всю жизнь.

Наши армии шли по Европе. В деревушке под Братиславой дядя Влад, майор, чуть не оторвал яйца у лейтенанта, рвущего белье с 12-летней словачки, был разжалован, отправлен в штрафбат. В конце 44-го, проложив путь по минному полю, дуриком захватил домик с кем-то штабным да еще генералом вермахта, заглянувшим на передовую. Дядю Влада вызвали в штаб фронта, замкомандующего, кривя губы, выдержал неясную паузу.

— По регламенту Герой положен… Откажут! Так что носи,— и приколол «За отвагу».

Роте было это без интереса, отгуляли прихваченным Владом у фрицев шнапсом. Неделю спустя, на новом уже минном поле, Серега шел следом, дядя Влад подорвался, крепко задело и Серегу. Демобилизовали их обоих в один день, «закорешились», вместе и добрались до Москвы.

Как-то раз — от дяди Влада непереносимо несло то ли денатуратом, то ли тройным одеколоном — он чуть не вжался в мое ухо: «Боюсь усатого,— меня он, казалось, привечал больше других, так ли, не знаю.— Я, дружок, все помню, Брест помню, парад с фрицами, эсэс, х-ха! чуть не в обнимку, как братья. Хорст Вессель! Вставай, проклятьем… мы потом надрались с ихними оберами до усеру. Вот тебе и Брест, город-герой! А парад был знатный, побратались мы тогда с Гитлером, без дураков. Ой, боюсь усатого! — и погладил тайный карман.— Ну ничего».

Мне стало смешно, поддатому дяде Владу я не поверил.

В тот субботний день февраля меня разбудил храп мамы со всхлипами, и уже не спалось, а с утра надо бежать за хлебом и чем-то еще. Отец, как всегда, в командировке, мама работала уже только днем, но я по-прежнему хозяйничал в доме. Солнце еще и не думало вставать, в узенькой комнатке коммуналки на седьмом этаже было душно, кто-то гремел на кухне, там стояла русская печь, и ее полагалось растапливать пораньше. Пять часов, все закрыто, да все равно, одеться минутное дело.

На дворе мела поземка, было сыро, и вдруг пахнуло весной. Сон как сдуло, и сразу стало любопытно — будто разгар дня, с разных сторон взревывают моторы, неразборчивые и не слишком громкие команды, странноватый лязг и — главное — неясный, но постоянный гул. Я все еще стоял у двери подъезда, когда по двору бесшумно двинулся солдатский строй, все в валенках, светлых полушубках и ушанках, с автоматами наизготовку.

— Парень! Брысь отсюдова! — я спрятался в подъезде.

Дверь глухая, еще с дооктябрьских времен, звуков почти не пропускала, только глухой равномерный шум, словно выгружали уголь, дом-то отапливался углем. Прошло время, не слишком мало, и я решил выглянуть.

Двор был пуст. Я пошел к переулку. И обомлел. Сколько хватало глаз: Казарменный переулок до Подсосенского, Покровский бульвар — все заставлено новехонькими ЗИСами, темно-зеленые, с верхом, крытым светлым брезентом, вполсилы дышали двигатели, и не подойти — стояло плотное оцепление, далеко от грузовиков, по всему периметру. Солдаты без автоматов заканчивали забрасывать в кузова остатки инвалидной толпы, кого впихивали, кого, подняв на руки, забрасывали внутрь, видно было плохо. Но стало понятно, что за гул был все время — выли и матерились инвалиды войны. Померещилось, замаячил на чьих-то руках обломок дяди Влада, но это, скорее, не так, обманка.

Все же я дернулся к оцеплению — ближе всех стоял парнишка, лет на пять, а то и меньше, старше меня и одного со мной роста — и почувствовал несильный удар прикладом в плечо.

— Куда, шкет?

— Пусти. Дядя Вла…

— Какой дядя? Нету дядей, одни отбросы!

Он уперся мне в живот дулом автомата и покраснел, как девочка, полушубок был ему явно великоват.

— С ними хочешь? А то могу! — АК лаково блестел свежей смазкой.

Утихающий невнятный гул прорезал резкий хлопок, скорее выхлоп, подумалось, выстрел. Я отступил, да нет, я развернулся и рванул во двор, как заяц. А когда решился выглянуть, моторы как раз взревели, и грузовики двинулись, как лебединая стая, образуя строй, к Покровским воротам. Оцепление исчезло, поземка все мела и мела. Только теперь я увидел, что двор усыпан тряпками, непонятными обломками, у забора валялись три костыля и тележка безногого.

Я поднялся к себе, мама уже не спала.

— Хлеб взял? — хлеб вылетел у меня из головы напрочь.— Чайку хоть попей. На работу мне.

— Ма! Ты в санчасть сходи.

— Неужто опять храпела?!

— Ну?

Когда я вышел все-таки за хлебом, двор сиял девственной чистотой, подметен и даже, несмотря на зиму, умыт. Я пошел к тому «шалману», где обитал дядя Влад. Дверь валялась на снегу, из темного чрева тянуло тяжелым непотребным запахом. То есть что же это было, то есть как? Двор был чист, как никогда ни до, ни много после.

***

А вскоре, в 1947 году, объявили денежную реформу. И я услышал о ней к вечеру из неизменно не смолкающей «тарелки».

И поднял крышку стола, куда прятались семейные деньги, и нашел два рубля и один трояк. И рванул к трамвайной остановке. На рубли мне сдачу дали безропотно, а вот трояк за четыре поездки так и не удалось сбыть, даже пришлось, такой был скандал, отдать за последнюю поездку три копейки. На следующий день, когда реформа вступила в силу, в «коммерческом» магазине я купил леденцов на всю кучу мелочи, монеты обмену на новые деньги не подлежали.

Это было счастливое детство. «…Дорогая моя столица, золотая моя Москва…»

А фамилия у дяди Влада была, если правильно помню, Залкинд.