До смерти и обратно

Игорь Гулин о «Краткой истории внимания» Михаила Гронаса

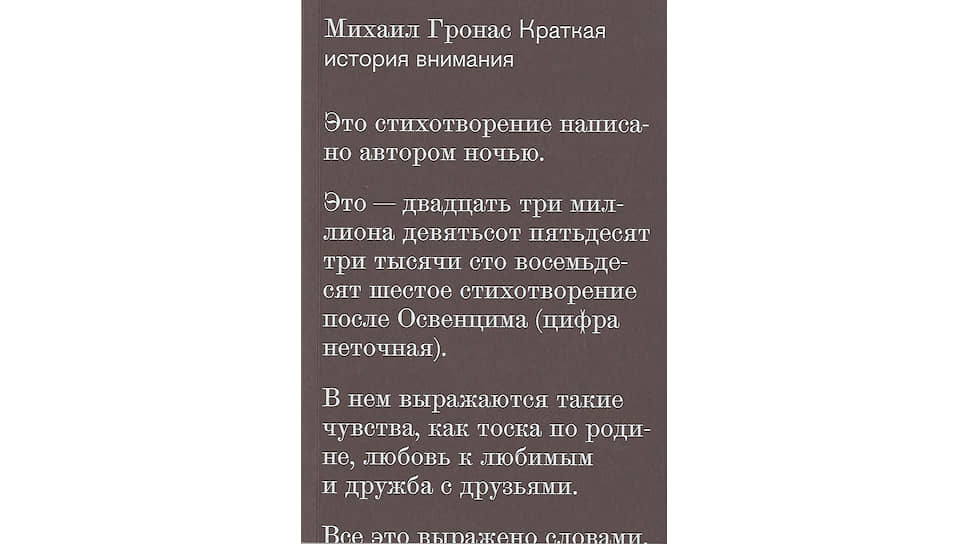

В «Новом издательстве» вышел второй сборник поэта и филолога Михаила Гронаса «Краткая история внимания» — наверное, самая долгожданная книга в русской поэзии последнего времени

Фото: Новое издательство

Фото: Новое издательство

Первый сборник Гронаса «Дорогие сироты,» появился в 2002 году, быстро стал раритетом и объектом небольшого культа. Для многих читателей современной поэзии он оказался одной из «главных книг» потому, что показательно не претендовал на этот статус, не был манифестом, высказыванием.

В стихах поэтов, начинавших в 1990-е, было много слов. Они были исповедями и театральными представлениями, открывали новые позы и интонации. В них было ощущение, что говорить интересно и многое стоит сказать. В стихах Гронаса все эти возможности почти не имели значения. Речь не начиналась, а подходила к концу. Каждое стихотворение было последним перед мгновением, после которого говорить уже невозможно и не нужно.

Эти стихи читались как колыбельные или молитвы. Не в том смысле, что в их чтение можно было вложить собственную просьбу. Просто в этих текстах человек не рос, не искал себе нового смысла и чувства. Он сокращался до последнего минимума жизни. Поэтому стихи эти легко становились терапевтическим средством, прибежищем.

Затем Гронас почти исчез из литературы. Раз в несколько лет появлялась пара новых текстов, но каждый из них казался постскриптумом — еще одним, на этот раз точно последним. Вторую книгу ждали, но одновременно в этой системе письма она казалось невозможной. Спустя почти два десятилетия она вышла. «Краткая история внимания» и похожа, и не похожа на первый сборник. Это, скажем так, книга более взрослая: человек, который в каждом стихотворении был готов уйти, здесь готов остаться. Существование перед лицом смерти окончательно становится формой жизни.

О стихах Гронаса сложно писать. Анализ, сколь угодно точный, затрагивает только периферийные их свойства. Если продолжить сравнение с колыбельными и молитвами, стиль в них имеет второстепенное значение — он снимается самой интимной прагматикой. Точность в выборе слов тут необходима, чтобы слова не имели большой власти — не вели за собой, а шли рядом (в этом отличие молитвы от заклинания, а колыбельной от песни).

Тем не менее у слов всегда есть история — поэтическая биография, от которой их невозможно отделить. Для поэта есть разные способы обращаться с традицией: жить в ней, делать ее своим домом; разбирать, подвергать деконструкции; пытаться игнорировать, писать будто бы вне истории. Гронас по профессии филолог, история поэзии для него — не только родина, но и объект изучения. Возможно, поэтому он избегает всех этих путей, находит новую дистанцию.

В его стихах легко узнаются следы почти всех «сильных» поэтик русского модернизма, вроде бы несовместимых между собой: Мандельштама, Ходасевича, Введенского, Бродского, Некрасова, Айги (а также Рильке и Целана). Но это не влияния и не остраненные «чужие слова». Это именно следы. Слова — не совсем чьи-то, но и не вполне ничьи. Их принадлежность — слабая. Родство со сказанным другими чувствуется, но теряет значение, потому что речь идет перед тем рубежом, где все — вместе и по одному — говорят одно и то же.

Тексты Гронаса всегда имеют дело с опытом грани, на которой кончается жизнь. Кончается навсегда или временно, мгновенно или постепенно, прямо сейчас или однажды. То, что лежит за гранью,— неназываемо, ему нет места в стихах. Поэтому в них нет трепета, прорыва в неизведанное. Но нет и атеизма, стоического приятия небытия. Нет ни значительности memento mori, ни макабрического веселья. Все эти позиции требуют сиюминутной безопасности, дающей человеку возможность учить и рассказывать, придающей его высказыванию вес. У самого края слова этот вес теряют. Они легки, немного смешны и растеряны. Их звучание сродни даже не смертной судороге, а чесотке (отсюда — скороговорочный ритм стихов Гронаса). Ослабевая, слова требуют внимательности. Возможность писать такие стихи лежит не в желании передать опыт предела, но в близости к языку — не инструменту и не помощнику, а товарищу по передряге телесного существования.

Можно попытаться описать механику поэзии Гронаса. Язык здесь — не культурная, дискурсивная вещь, не божественный дар, но и не биологическая функция. Это нечто, что возникает на границе тела. В момент стихотворения язык от тела как бы отделяется и движется к пределу смерти. Он не проницает этот предел, но будто бы отскакивает от него, получая дополнительную энергию. C этой новой силой язык возвращается к телу и уже здесь оказывается способен на пересечение границы. Он разрезает телесную оболочку, растворяет структуру тела, открывает и освобождает. Язык опережает тело в смерти и приносит телу маленькую смерть раньше срока — как подарок, мерцающий между сном и знанием.

Это может звучать страшно, но на деле речь идет о нежности. В возвратном движении языка к и от смерти возникает особенный невинный эротизм, полностью лишенный декадентской похоти. Поэзия становится филологией в самом буквальном смысле — любовью через язык.

***

тело жилое, в нем же живет жилец

да не один, еще соседи, родня

день ото дня толкотня кровяных телец —

что тебе до меня?

то ли дело

лечь на дно родной речи

глядеть на то, как она зацветает в протоках,

и снова ползти по дну в иле до слов прости, пойду или

мне одиноко

***

1.

Вот и мне прокололи ладонь смотрят в нее говорят

долдонь дурак ничего не помнишь

Это чужой язык враг лег на покой стал на постой его

никак не прокормишь

Желтые зубы его лошадей выедают солому из стен

моего глинобитного дома

Я не твой я не так я по-другому а как пока не припомню

2.

это ты это я это между нами

это океан с двумя днами

но я — ни на одном

посторожи мою душу

пока я

не вернусь, захлебываясь, спотыкаясь

русская речь

я пройду тебя снова

и выйду на одну остановку

раньше чем смерть

Михаил Гронас «Краткая история внимания». М.: Новое издательство, 2019