«Это социальный апокалипсис»

Волонтеры рассказали “Ъ”, как помогали медикам в борьбе с коронавирусом

В пик первой волны эпидемии коронавируса (COVID-19) — с 27 марта по 31 мая — более 21 тыс. москвичей стали волонтерами. Об этом “Ъ” сообщили в столичном центре «Мосволонтер», отметив, что интерес к волонтерской деятельности только в апреле проявили более 15 тыс. человек. Корреспонденты “Ъ” связались с волонтерами и выслушали их истории. Один из них, фанат московского «Спартака», рассказал, как работал «грузчиком» в ГКБ №52. Другому, школьнику, пожаловавшемуся в ЕСПЧ на избиение сотрудниками ОМОНа в ходе прошлогодних протестов в Москве, пообещали, что он за свою работу получит медаль от президента Владимира Путина. Акушерка из Челябинска пожаловалась, что даже замминистра здравоохранения региона не смог помочь ей стать волонтером. А актер вспомнил, как после помощи медикам его позвали поработать с полицией.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото

«Врачи говорили "осенью увидимся" и совсем не шутили»

Актеры театра и кино Роман Орлов и Дарья Митичашвили стали волонтерами Университета управления правительства Москвы им. Ю. М. Лужкова. Туда удалось устроиться через знакомых. «Мы работали в так называемом колл-центре, где базируются терапевты из поликлиник: туда поступают звонки и заявки от пациентов, к ним выезжают медики,— рассказала Дарья.— Нас прикрепили к Бабушкинскому району, предварительно заключили договор на десять дней — время было, актеры ведь в эпидемию первыми остались без работы».

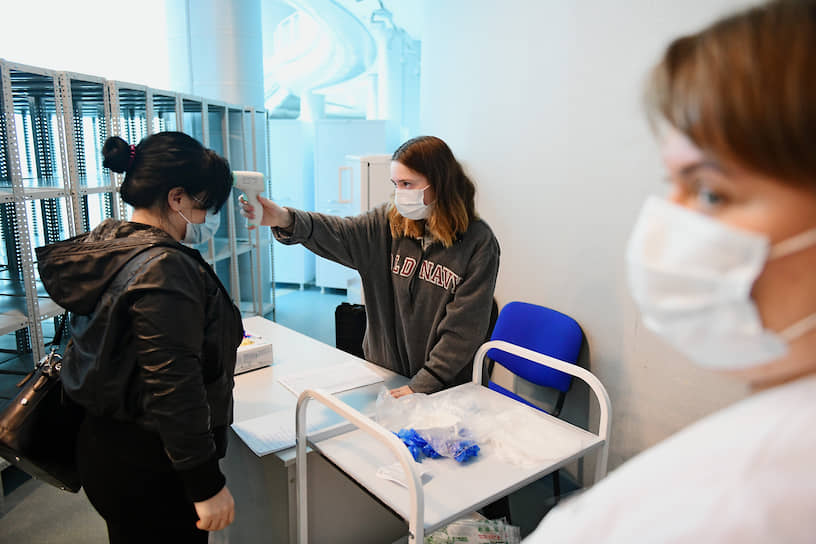

Каждый день Роман и Дарья приезжали на базу в своем районе Москвы к 8:30, получали защитную амуницию (комбинезон, шапочку, маску, очки, перчатки и бахилы) и технику (планшет и небольшой принтер для распечатки справок). С базы отправлялись к пациентам в составе бригады: медик, волонтер и водитель.

Больница для приема пациентов с COVID-19

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Больница для приема пациентов с COVID-19

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В мои обязанности официально входило внесение личных данных пациентов в планшет и распечатка документов, неофициально — донести сумку с лекарствами или папками, полными постановлений, выдать лекарства из сумки, инструменты для взятия мазка на ковид, подписать баночки с уже взятым анализом,— объяснила Дарья.— Я, как волонтер без медицинского образования, имела право не проходить в комнату, где находится пациент с подтвержденным COVID-19, но зашла в первый же день, к концу которого стало понятно: подтвержденных случаев очень много, если не заходить к людям, придется весь день просто ждать врача в подъезде».

Роман рассказал “Ъ”, что в среднем за день совершал 10–15 выездов с медиками. У Дарьи, по ее словам, количество выездов за смену варьировалось от 21 до 26 — волонтеры могли регулировать свою загруженность и брать перерывы. Дарья не брала.

«Я увидела очень много людей с диагнозом "ковид", имеющих притом ряд хронических заболеваний, онкологию или ВИЧ. Вот кому действительно было не до нытья о потере майских деньков,— рассуждает Дарья.— Мы приезжали к медикам, которые лечились на дому после того, как подхватили вирус на работе, или к людям, которые вообще не понимали, как заразились — в магазине, в такси, в подъезде или где-то еще. К концу первой недели работы и при постоянном общении с врачами я стала соображать, что изолировались мы в Москве поздно — надо было закрываться раньше и жестче и всем оставаться дома».

К началу июня, когда договор истек, Дарья и Роман ушли на две недели в изоляцию. В это время мэр Москвы Сергей Собянин объявил о «победе» над эпидемией. «Было ясно, что ограничения снимут уже в конце мая: когда врачи стали обсуждать якобы спад заболеваемости, они говорили, что речь здесь идет о спаде сезонных ОРВИ, а не о том, о чем мы мечтаем,— рассказывает Дарья.— Врачи перед расставанием с нами с сожалением говорили, мол, встретимся осенью. И совсем не шутили: о второй и третьей волне говорят все медики, которых я встречаю с апреля».

Волонтер в госпитале

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Волонтер в госпитале

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Роман рассказал “Ъ”, что ему предлагали продлить договор и ходить по квартирам москвичей вместе с полицией: «За десять дней работы нам заплатили по 20 тыс. руб. и предложили остаться волонтерами в помощь полицейским, которые проверяют заболевших и соблюдение ими карантина. Я отказался. Еще позвали наблюдателями на голосование по Конституции 1 июля, обещали проинструктировать за несколько дней до старта и оплатить работу. Тут я согласился — очень хочется видеть, как это все будет происходить, я буду очень дотошным, вредным, но честным наблюдателем».

Медаль Путина — избитому ОМОНом

Одиннадцатиклассник Александр Костюк — один из десятков человек, заявивших об избиении силовиками на протестах 27 июля и 3 августа 2019 года в Москве. В апреле он пожаловался в ЕСПЧ на пытки и отказ Следственного комитета России (СКР) провести проверку его избиения сотрудниками ОМОНа, в результате которого школьник получил сотрясение мозга. После подачи жалобы он занялся волонтерством в рамках акции «Мы вместе» центра «Мосволонтер»: доставляет продукты и лекарства пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Александр помогает центру с 14 лет.

«Каждый волонтер работает в удобном ему округе и должен обрабатывать не больше трех заявок в день, чтобы соблюдать безопасность,— рассказал он.— Заявки нам присылают из штаба, после нужно созвониться с человеком, которому нужна помощь, уточнить список медикаментов или продуктов, поехать в магазин, аптеку или поликлинику, сформировать заказ и доставить. Пакеты мы оставляем за полтора метра от двери и настаиваем на онлайн-переводах, чтобы не контактировать, но у меня был случай, когда заявитель положил деньги на пол и мне пришлось их взять».

По словам Александра, средства защиты — обязательные маски и перчатки как для волонтера, так и для заявителя — раньше выдавали в штабе, но теперь перестали:

«Объяснили безопасностью, чтобы лишний раз мы не ездили в штаб ЮВАО, где состоит около 800 волонтеров». Каждый волонтер в свою смену должен предоставлять обязательный отчет: фото чека о покупках, корзины заказа и его же у двери.

«Это сложно, только когда несешь по четыре пакета за раз,— говорит Александр.— В мае я чуть ли не каждый раз промокал под дождем, а так как социальные карты были заблокированы (из-за введенных в Москве ограничений на передвижение в период эпидемии.— “Ъ”), приходилось на месте решать, как быстрее добраться на транспорте до заявителя за свой счет».

15 июня Александр сдал кровь на антитела и получил положительный результат. «На карантин меня не посадили, я даже удивился, но врачи объяснили, что я заразился давно — до волонтерства,— рассказал Александр.— Мама болела в апреле, у нее были видны симптомы, а у меня нет. Она выздоровела и тоже стала волонтером. В ЦКБ РАН она месяц доставляла тележки с передачками больным в "красную зону", но на ее территорию не заходила, помогала выздоровевшим пациентам добраться до транспорта после выписки».

Больница для приема пациентов с COVID-19

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Больница для приема пациентов с COVID-19

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Недавно Александр узнал, что его наградят «медалью Путина»: «Наша работа не оплачивается, на это я и не рассчитывал, но недавно в штабе мне сообщили, что Владимир Путин подписал указ о награждении волонтеров медалями, и я в этом списке».

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский не ответил на вопросы “Ъ” о количестве наград для волонтеров в Москве и финансовых затратах на организацию работы добровольцев. Однако он рассказал, что с 27 марта к волонтерской работе присоединилось «более 21 тыс. москвичей»: «В конце марта число волонтеров приближалось к 5 тыс. человек, а к 1 мая оно достигло 20 тыс., в основном это люди разных профессий возрастом 30–35 лет». По его словам, добровольцы уже выполнили более 32 тыс. заявок от москвичей, вынужденных находиться на самоизоляции.

Такая арифметика, пояснила “Ъ” пресс-секретарь «Мосволонтера» Яна Кумачева, верна: «Волонтеры у нас не работают, а помогают в свое свободное время, кто-то может раз в месяц, кто-то — каждый день».

«Вы нам тут не нужны»

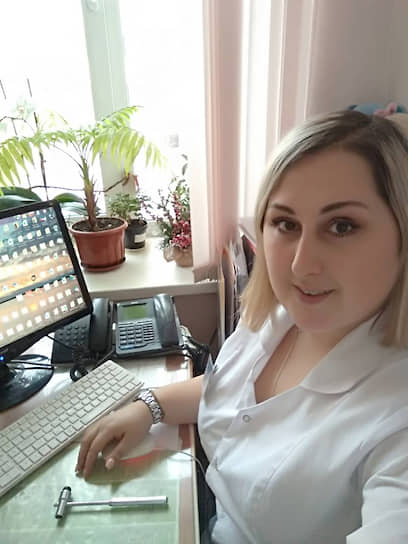

При подготовке материала о московских волонтерах с редакцией связалась акушерка онкопрофилактики из челябинской больницы Дарья Манаева. Мы считаем важным опубликовать ее историю, чтобы проиллюстрировать попытки жителей регионов стать волонтерами «красных зон».

В конце мая Дарье позвонила сотрудница регионального минздрава, куда акушерка отправила заявку и согласие на работу в госпитальных базах для ковидных пациентов: «Дарья Анатольевна, вы не передумали? Можете выйти прямо сейчас?» «Заявку я отправляла в начале месяца и уже думала, не позвонят, тем более в девять часов вечера, когда я после отработанной смены готовила ужин и не собиралась выходить из дома на месяц (работа предполагалась вахтовая.— “Ъ”),— рассказывает Дарья.— Я согласилась, стала спрашивать, к чему срочность, но собеседница сказала, что подробностей не знает и даст мне номер замминистра здравоохранения Челябинской области (Евгений Ванин.— “Ъ”), чтобы я ему позвонила. Я позвонила, но и он не смог ответить ни на один вопрос, не знал, куда и каким образом меня устроить, и предложил дать мой телефон заместителю главного врача одной из больниц, где требовалась помощь».

Дарья сразу начала готовиться: собрала «чемодан с одеждой», приготовила ребенку и мужу еды на несколько дней вперед, но в тот вечер никто так и не позвонил, и семья легла спать.

«На следующий день после моих звонков на "вчерашние" номера со мной связалась замглавврача областной больницы №2, спрашивала о моем образовании, опыте работы, готовности к пациентам с COVID-19,— продолжает Дарья.— Она пригласила меня с паспортом, дипломами и сертификатами, сообщив, что меня трудоустроят. Я поменялась сменами со своей коллегой в роддоме и поехала в областную больницу рано утром на следующий день. У кабинета главной медсестры, где меня по идее должны были ждать, я просидела больше трех часов. Никто не вышел. Я набрала номер замглавврача, но у нее была комиссия, и пришлось подождать еще полтора часа, чтобы мне сообщили: "Идите к старшей акушерке"».

«Оказалось, что и тут меня никто не ждет. Главная акушерка так и сказала: "Вы нам не нужны, тем более на месяц, у нас все занято",— говорит Дарья.— Я пошла обратно к замглавврача, которая сказала, что нужно дождаться старшую медсестру. Тогда я пошла в отдел кадров, чтобы спросить, как мне быть, старшей сестры все равно до сих пор не было в кабинете».

В отделе кадров, увидев сертификаты Дарьи «акушерское дело» и «онкология», сообщили, что она не подходит, так как «отсутствует сертификат сестринского дела».

«Никого не волновало, что диплом акушерки автоматически подтверждает мою способность работать медсестрой,— говорит Дарья.— Я разрыдалась и уехала».

Грузчики «красной зоны»

Повар и фанат московского «Спартака» Ростислав попросил не называть его фамилию, согласившись рассказать “Ъ” свою историю. Ростислав живет в Дедовске (Московская область) и поначалу пытался устроиться волонтером именно в этом городе. «Когда объявили карантин (режим повышенной готовности в МО был объявлен 13 марта.— “Ъ”), многие стали приезжать к нам из Москвы на дачи пересидеть эпидемию, начались первые случаи заражения,— говорит Ростислав.— Я стал замечать объявления о поиске волонтеров, в том числе об акции "Мы вместе", но, когда звонил, меня по несколько раз перенаправляли с одного номера на другой, перезванивали в шесть часов утра, и отношения у нас не сложились. Я хотел помогать, но в дедовскую больницу устроиться не пытался, так как примерно в тот момент ее закрыли на карантин из-за заражений (в апреле было закрыто терапевтическое отделение.— “Ъ”). Я стал прикидывать, какие "ковидники" есть в Москве, какие ближе ко мне, и позвонил в справочную ГКБ №52».

Там Ростиславу подсказали телефон координатора волонтеров, и уже на следующий день, 7 мая, добровольцу назначили инструктаж. «Сначала я по четыре часа (смена волонтера в приемные часы больницы.— “Ъ”) катал тележки с передачами от пункта сортировки до границ "красной зоны" в каждом корпусе,— рассказывает он.— Шапочка, маска, перчатки, халат, похожий на хирургический,— все это выдавали на месте. Тележки как в супермаркете, в них загружают еду, которую приносят родственники и курьеры. Принимаются только продукты в заводской упаковке, никакой домашней еды, никаких бургеров из доставки. Курьеры приносили больше половины всех передач».

На третий день Ростислав договорился о работе в ковидном отделении:

«Мне не было легко на это пойти, я советовался со своей девушкой и мамой и решился после минуты молчания 9 Мая — это для меня лично очень ритуальный день. Понял, что надо идти в "красную зону" и помогать там, где требовались крепкие парни».

Здесь обязанности заключались в приеме пациентов, которых привозили врачи скорой, и доставке их в отделение на носилках: координатору волонтеров в корпусе поступал звонок, несколько человек спускались за больным. «Граница "красной зоны" — это дверь,— рассказывает Ростислав.— У нее врачи передавали нам пациента и уходили дезинфицировать себя и машину. Наша бригада "грузчиков" принимала от трех до шести пациентов в час. В основном привозили стариков с абсолютно потерянным взглядом, у них не хватало сил даже на расспросы».

Транспортировка больного в приемное отделение

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Транспортировка больного в приемное отделение

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экипировка в «красной зоне» была строже: волонтерам выдавали тот же набор средств защиты плюс очки, набор одноразового белья и «скафандр» — специальный комбинезон, закрывающий все тело. Здесь Ростислав брал по две смены в день и работал по восемь часов. Параллельно в больнице возводились два разборных корпуса, которые планировались под дополнительные койко-места для зараженных ковидом. Ростислав утверждает, что строители «жили спокойной жизнью — ходили без масок и перчаток, как будто их это все не касалось»: «Я несколько раз видел, как мимо этих спокойных бригад в курилку на улице шли человек по десять врачей в "скафандрах" — сюр социального апокалипсиса».

В «красной зоне» Ростислав проработал шесть дней, приезжая в ГКБ №52 через день. Такой режим он выбрал сам, чтобы «подстраховаться» — иметь возможность следить за температурой и самочувствием в дни отдыха.

Бригад «грузчиков» было несколько, Ростислав работал чаще на прием пациентов, но случалось и увозить умерших.

«Подспудно, конечно, обстановка давила, я видел смерть и несколько раз увозил тела в морг,— рассказывает Ростислав.— Самый запомнившийся случай — мужчина сорока лет, он лежал в обычной палате на ИВЛ, от него исходил жар на все отделение. Я присел на лавочку в коридоре с девочкой-санитаркой, которая за ним следила, а через 20 минут он умер. У него не было избыточного веса, я не знаю, курил ли он. Весь этот опыт заставил меня позднее пересмотреть свой образ жизни: режим, питание, тренировки».

Больница для приема пациентов с COVID-19

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Больница для приема пациентов с COVID-19

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Коллеги-волонтеры, по словам Ростислава, на 9 Мая, еще до его появления в «красной зоне», ходили по отделениям с гитарой и пели военные песни, разрисовывали скафандры: «Это видео потом появилось в соцсетях. Я понимал, что волонтеров много, но сколько точно, так и не узнал. Меня очень впечатлило не количество, а их качество — отзывчивость и какая-то очень человеческая крутость. У некоторых под "скафандрами" были кресты, у некоторых — коловраты, но рисковать согласились все».

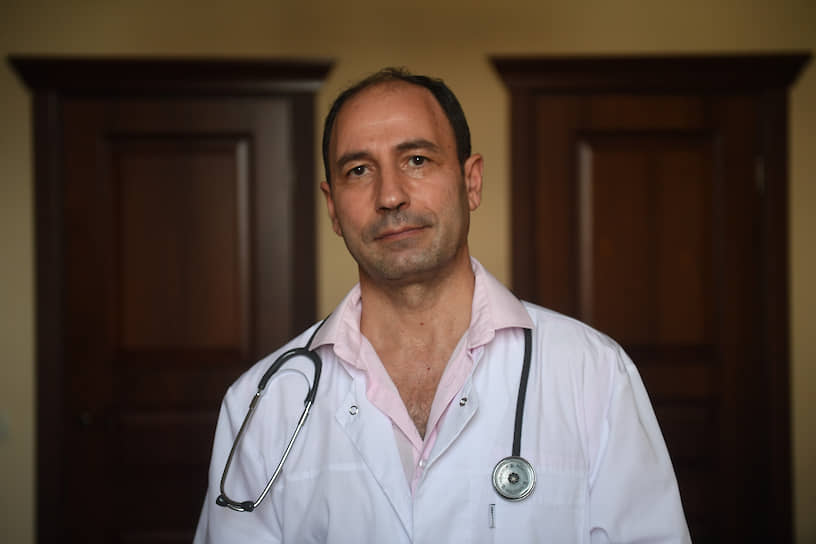

«Волонтеры внимательнее медиков»

В ГКБ №52 задействовано 400 волонтеров, координирует которых заведующий отделением рентегенохирургии Александр Ванюков. Он рассказал “Ъ”, что весной на смену в больницу выходило по 100 добровольцев, однако после снятия ограничений в Москве большинство из них вернулись на работу. Учреждение, по словам господина Ванюкова, меньше нуждаться в помощи не стало, волонтеров набирают ежедневно: «Это в основном студенты или люди из бизнеса, чья работа встала из-за эпидемии. Они приходят через объявления в соцсетях, сайт "Фонда 52" (фонд содействия развитию городской клинической больницы №52 работает с 2017 года.— “Ъ”). Мы заключаем с ними договор, который позволяет находиться на территории больницы». Здесь для пациентов с COVID-19 еще в апреле было подготовлено 888 коек в изолированных боксах, 98 из которых — в отделениях реанимации.

Волонтеры работают по графику в реанимациях и отделениях, анкетируют пациентов на предмет контактов, занимаются санитарным трудом, реабилитацией после реанимации, сопровождают после выписки, обзванивают доноров, развозят врачам еду.

Александр Ванюков объяснил, почему больница предпочитает брать в помощники по этим направлениям волонтеров без медицинского образования: «Мы заметили, что такие люди иначе подходят к работе, их глаза не так замылены, как у медиков, они часто более внимательны».

По его словам, волонтеры, облегчая работу медиков, избавляют их от «черствости», однако рискуют сами. Так, несмотря на обеспечение добровольцев средствами защиты и регулярное тестирование, «успели заболеть пятеро, они переносят заболевание в легкой форме».

«Бабушка не ела несколько дней»

Регулярный набор волонтеров в Москве также проводит проект «Взаимопомощь», который в апреле открыла «Команда Жукова» — группа сторонников начинающего политика, бывшего фигуранта «московского дела», студента ВШЭ Егора Жукова. Проект собирает пожертвования, формирует продуктовые наборы и бесплатно доставляет их всем заявителям — преимущественно пенсионерам и маломобильным москвичам. Егор Жуков 10 июня объявил, что «Взаимопомощь» приостанавливает сбор пожертвований, так как проект привлек «почти 10 млн руб.».

К 17 июня волонтеры «Взаимопомощи» отчитались о доставке заявителям 5088 продуктовых наборов силами 223 волонтеров.

Всем добровольцам, как сообщают организаторы, либо выдаются средства защиты, либо компенсируются затраты на них.

«Не так давно к нам стали обращаться сообщества слепых граждан. Мы очень удивились, что не хватает усилий соцработников, но, естественно, откликнулись и стали доставлять продукты нескольким десяткам инвалидов по зрению,— рассказал “Ъ” проект-менеджер "Взаимопомощи" Станислав Топорков.— После снятия ограничений в Москве ни нуждающихся, ни волонтеров не становится меньше, но сбор мы приостановили, так как денег пока достаточно».

Волонтер в магазине во время сбора продуктовых заказов

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Волонтер в магазине во время сбора продуктовых заказов

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Напомним, в мае проекту «Взаимопомощь» более 6,5 млн руб. в биткойнах пожертвовал предприниматель и программист Павел Дуров. «В настоящий момент у нас около 100 заявок в день,— рассказал Станислав Топорков.— В апреле их было около 30–40, но когда Егор Жуков выступил в эфире "Эха Москвы", случился прорыв, а потом эффект дало и сарафанное радио: люди стали оставлять заявки для родственников или соседей. В одной заявке может быть доставка на несколько адресов. Когда я сам выходил работать "в поле", я принес набор бабушке, которая сказала, что не ела несколько дней. Тогда у нас еще работал телефон, и она смогла дозвониться. Сейчас мы отказались от работы оператора и постарались автоматизировать получение и распределение заявок через интернет».

«Наша задача — продержаться»

Член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, председатель правления благотворительной организации «Центр лечебной педагогики "Особое детство"» Анна Битова рассказала “Ъ”, что в Москве и регионах центр пытается сохранить волонтерскую базу. Работа около 200 волонтеров оказалась «на паузе» из-за эпидемии. «Мы занимаемся семьями детей и взрослых с нарушением развития, и когда мы сели на карантин, нашим подопечным это далось очень сложно,— объяснила госпожа Битова.— Консультации, индивидуальные и групповые занятия, семинары — все это пришлось переводить в онлайн. Из-за этого уменьшилось количество семей-участников — примерно с 400 в феврале до 250 в апреле—мае».

Работу волонтеров пришлось перепрофилировать в организацию онлайн-мероприятий и направить некоторых из них на доставку продуктов, медикаментов и присмотр за детьми.

«Для такой помощи мы просим волонтеров находиться две недели в изоляции и соблюдать все меры предосторожности, прежде чем приступать,— рассказала Анна Битова.— Это касается и волонтеров нашего центра, и волонтеров фонда "Жизненный путь", с которым мы тесно сотрудничаем. Для нас сложность эпидемиологической ситуации еще и в том, что наши подопечные привыкают к взрослому волонтеру, который регулярно приходит, играет, гуляет, общается. И вдруг он пропадает из реального общения — вот уже почти на три месяца. Это касается подопечных в интернатах Москвы, Оренбурга, Тулы и других регионов».

Волонтер в госпитале

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Волонтер в госпитале

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В этом случае, по словам Анны Битовой, волонтеров выручают сотрудники интернатов для людей с особенностями развития: «Они готовы предоставлять свои телефоны для общения ребят и волонтеров, которые, в свою очередь, рассказывают сказки, стихи, ставят спектакли по видеосвязи. Сотрудникам интернатов приходится вахтами жить в учреждениях, а ведь в некоторых нельзя было даже гулять в период ограничений. Для ребят из таких интернатов мы собирали деньги и покупали материалы для творчества и радиоприемники — получилось отправить более 50 штук».

Период эпидемии центр «Особое детство» использует для дополнительного обучения волонтеров в расчете на то, что, как только спецучреждения откроют для посещений, к подопечным вернутся те же самые профессиональные помощники, что и раньше.

«Одна из волонтеров рассказывала мне: "Я звоню (подопечным.— “Ъ”) каждый день, говорю, что не бросила, что люблю и очень скучаю, чтобы человек знал, что мы рядом",— говорит госпожа Битова.— Наша задача сейчас — продержаться, удержать волонтеров, научить их дополнительным навыкам и дождаться, когда все это наконец закончится».