Две буквы из алфавита свободы

Анна Толстова о переиздании журнала «А—Я»

17 июня в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке состоится презентация факсимильного издания легендарного журнала «А—Я», предпринятого Музеем AZ. Презентация пройдет в формате круглого стола, на котором выступят редактор журнала художник Игорь Шелковский и многие герои журнальных публикаций

Это, наверное, плохой симптом, когда реконструкции выставок или факсимиле журналов сорокалетней давности вызывают более сильное эстетическое переживание, чем последние события актуальной художественной жизни. В случае журнала «А—Я» это, наверное, вдвойне плохой симптом. Даже не вчитываясь в тексты, а лишь пролистывая тоненькие тетради одну за другой, понимаешь, что ни одно периодическое издание об искусстве постсоветских лет не набралось такой интеллектуальной энергии, какая была у «А—Я». И дело не только в том, что журнал «А—Я» впервые сообщил миру о существовании Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова, Ивана Чуйкова, Игоря Макаревича, Риммы и Валерия Герловиных, групп «Гнездо», «Коллективные действия», «Мухоморы» или движения «АПТАРТ», дело в том, что он сказал о неофициальном искусстве то, что мы, со всеми оговорками, повторяем до сих пор. Достаточно вспомнить, что первый номер «А—Я» с булатовским «Опасно» на обложке программно открывался статьей начинающего критика Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм» (годом ранее она была опубликована в ленинградском самиздатском журнале «37»). Сегодня ностальгия по эпохе застоя в моде, застой представляется апогеем советской послевоенной культуры во всей ее сложности и многомерности, и журнал «А—Я», одновременно там- и тутиздатский, западнический и почвенный, экспортный и непереводимый, не антисоветский, а именно несоветский — даже по невиданному в СССР смелому и современному дизайну кажется явлением, конгениальным кинематографу Андрея Тарковского, сколь бы ни было странно такое сравнение.

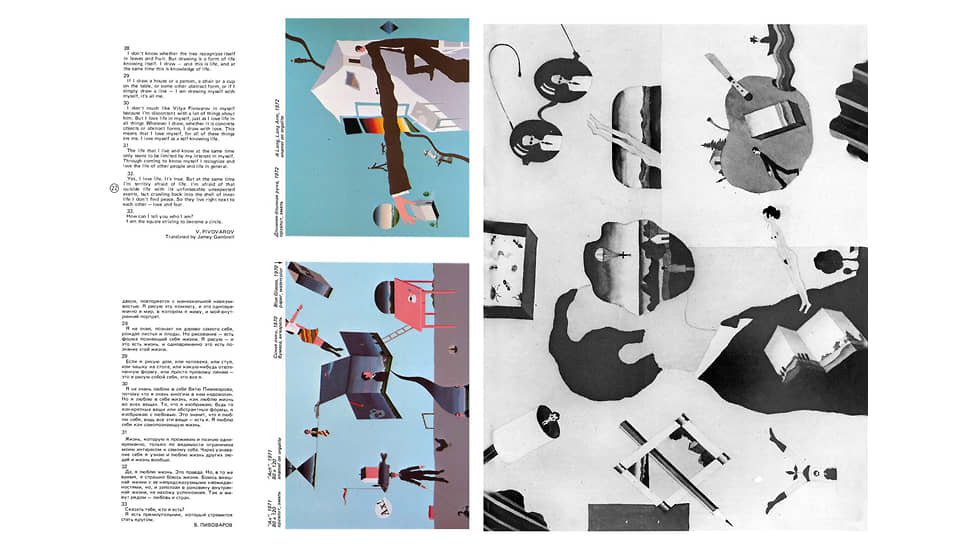

Журнал «А—Я» издавался в Париже в 1979–1986 годах: за это время вышло семь художественных номеров — тоненьких тетрадок формата A4 по 60 страниц в каждой, причем все тексты шли с параллельным переводом на английский, а в 1985-м был выпущен первый и последний литературный номер, раза в три толще художественных, только по-русски, без переводов. Однако записывать «А—Я» в классический, эмигрантский тамиздат не вполне справедливо. Парижским редактором «А—Я» был художник Игорь Шелковский, эмигрировавший во Францию в 1976-м, но почти все материалы журнала готовились в Москве — их подбором, от заказа статей до поиска иллюстраций и изготовления слайдов, занимался друг Шелковского Александр Сидоров (1941–2008), фотограф и телеоператор, вхожий в неофициальные художественные круги. У Шелковского были и другие сотрудники-агенты из числа недавно уехавших, прежде всего — Александр Косолапов в Нью-Йорке, а также Михаил Кулаков в Риме, Игорь Голомшток и Олег Прокофьев в Лондоне, Михаил Гробман в Тель-Авиве, помогал и новый «русский Париж», и Борис Гройс, в конце 1981-го отбывший в свою западногерманскую эмиграцию (в том числе, видимо, и из-за публикаций в «А—Я»). В общем, это был большой издательский кооператив художников и примкнувших к ним критиков. Одни помогали со статьями и интервью, другие — с распространением среди всех потенциально заинтересованных, коллекционеров, галеристов, славистов-искусствоведов. И эта широта географии неофициального русского искусства, отраженная на страницах журнала, была программным «поверх барьеров», показывающими, что те, кто уехал, и те, кто остался, дышат одним воздухом. Как на одном развороте из пятого номера «А—Я» с документацией тамошних перформансов Толстого (Владимира Котлярова), уехавшего в Париж в 1979-м, и тутошних перформансов Натальи Абалаковой и Анатолия Жигалова — при всех различиях авторского почерка, в них так много общего духа времени.

Но все же самая большая и значимая часть журнала делалась в Москве. Материалы переправлялись за «железный занавес» самыми разными путями, чаще всего — через дружественных славистов; добрая половина подготовленного к публикации терялась по дороге, и тем удивительнее выглядят вышедшие номера — они оставляют впечатление такой целостности и продуманности, как будто бы Шелковский с Сидоровым ежедневно часами висели на телефоне, обсуждая редактуру и верстку, а не вели тайную, партизанскую переписку, порой не получая ответов на письма месяцами и сетуя на утрату секретных «посылок» со слайдами. В 2019 году в НЛО вышел двухтомник «Переписки художников с журналом "А—Я"», составленный Игорем Шелковским: это большая часть редакционного архива, но не весь архив целиком — кое-кто из причастных запретил печатать свою корреспонденцию. У художников, о которых рассказывал «А—Я», и у критиков, в нем публиковавшихся, немедленно начинались неприятности с КГБ, что описано во множестве воспоминаний: шантажом и угрозами их вынуждали писать письма Шелковскому — некоторые ломались, писали под диктовку товарища офицера, требуя прекратить порочить светлый образ советского искусства и отрекаясь от самих себя, но тех, кто позднее имел мужество публично признаться в слабости и извиниться перед создателем журнала, как сделал покойный Никита Алексеев, были единицы.

Что касается КГБ, то, по мнению некоторых участников процесса, его роль в деле «А—Я» не сводилась к одному лишь чинению препятствий. В связях с «конторой» подозревали швейцарского бизнесмена и коллекционера Жака Мелконяна, профинансировавшего издание первого номера «А—Я»: приятель Георгия Костаки, он был знаком с Шелковским еще в Москве, куда часто ездил по каким-то делам, а потом вышел на него в Париже и предложил издавать журнал. И предположение Екатерины Деготь, что создание «А—Я» могло вписываться в ту программу спецслужб по работе с неофициальной культурой, частью которой стала организация выставочного зала на Малой Грузинской или Ленинградского рок-клуба, выглядит вполне правдоподобным, хоть и недоказуемым до тех пор, пока не откроются соответствующие архивы. Впрочем, даже если бдительные органы и благословили издание вначале, они очень быстро поняли, какого джинна выпустили из бутылки, и принялись загонять его обратно — своими топорными методами. Притом что «А—Я» был чужд диссидентства и принципиально не писал о политике — не потому, что боялся, а потому, что о политике, о художниках-нонконформистах как о сопротивленцах режиму и борцах за свободу творческого самовыражения чаще всего писали на Западе, совершенно игнорируя то, в чем, собственно, и состояло это творческое самовыражение. «А—Я» писал о неофициальном искусстве как об искусстве — со своей системой художественных ценностей, своими традициями и своими травмами. Отсюда — и исторические публикации о все еще запретном в СССР «первом авангарде», о Малевиче, Матюшине, Филонове или Чекрыгине; и статьи о хранителях связи времен вроде Владимира Вейсберга или Федора Семенова-Амурского; и целая серия аналитических материалов о соцреализме, начиная с «Культуры Два» Владимира Паперного («А—Я» первым опубликовал фрагмент книги) и заканчивая рецензией на последнюю молодежную выставку МОСХа, променявшего немодный соц- на модный гиперреализм. «А—Я» дожил до 1986 года, когда неофициальное искусство в СССР вдруг перестало быть неофициальным, и Игорь Шелковский не без оснований называет журнал одной из множества сил, что подготовили наступление перестройки.

Надо заметить, что и сейчас, даже за вычетом закрытых частных и государственных архивов, работы для исследователей в связи с «А—Я» предостаточно. В 2004 году «Артхроника» переиздала все художественные номера «А—Я» в одном томе, почему-то без литературного, и этот репринт давно стал библиографической редкостью. Два года назад Шелковский опубликовал эпистолярные материалы, сопровождавшие издание журнала. Сейчас Музей AZ выпустил факсимиле всех номеров «А—Я», художественных и литературного, и это правильная издательская стратегия: только беря в руки каждую тетрадь по отдельности, можно представить себе, с каким нетерпением ее ждали в Москве, как ликовали, возмущались, спорили и насмерть обижались. Однако все эти издания лишены научных комментариев, необходимость которых становится все более очевидной с каждым годом, забирающим участников и свидетелей того, что происходило вокруг журнала. Этот обширнейший корпус текстов остро нуждается во взгляде со стороны — ведь сам он был взглядом на самое себя изнутри, поразительным документом самозарождения и самооформления художественно-критического дискурса.

Журнал «А—Я» принято считать рупором московского концептуального круга в широком смысле — от соц-арта до «АПТАРТА», что во многом связано с хрестоматийной гройсовской статьей, открывавшей самый первый номер. Правда, ни Илья Кабаков, ни Эрик Булатов, ни многие другие герои Сретенского бульвара в ней, как известно, не упомянуты, зато к концептуалистам причислен Франциско Инфанте, что с сегодняшней точки зрения смотрится странно, но тогда, судя по всему, не выглядело заблуждением. Это важно: картина неофициального искусства писалась как репортаж с места событий, где все менялось и перекомпоновывалось — в том же первом номере вышло большое интервью Гройса с Булатовым, во втором будет напечатана первая гройсовская статья о Кабакове. Отчасти в этом стереотипном представлении об «А—Я» как о печатном органе московского концептуализма есть доля правды: ведь именно этому кругу была свойственна рефлексия, выражавшаяся в очень внятных, четких критических самоописаниях и самоанализах, и этот круг породил своих критиков, говорящих об искусстве на одном с художниками языке, таких как Борис Гройс и Виталий Пацюков. Дипломированных искусствоведов среди тех, кто писал в «А—Я» о неофициальном искусстве, были единицы: в Москве — Евгений Барабанов, открыто диссидентствовавший и ходивший под угрозой ареста, в Лондоне — Игорь Голомшток, в Нью-Йорке — Маргарита Тупицына, вынужденная уехать вместе с мужем, Виктором Тупицыным, после того как оба участвовали в подготовке «Бульдозерной выставки». Но и у этих «дипломированных» критиков критический аппарат формировался в тесном общении с художниками. В журнале множество материалов от первого лица: художник о себе, художники о художниках (превосходными критиками оказались супруги Герловины). Посредством «А—Я» неофициальное искусство само говорило о себе то, что хотело и считало нужным сказать, переводя это на английский, но не пытаясь переводить себя с английского на нижегородский,— эпоха автопереводов и автопереизобретений в соответствии с интернациональными модами наступит позднее.

Потом был «русский „Сотбис"», перестроечный бум интереса к «другому искусству» СССР, массовый отъезд художников на Запад, удавшиеся и неудавшиеся карьеры, капризы моды и удачи, первые галереи, банковские коллекции — наивная вера в рынок, который будто бы все правильно оценит, наивная вера в новые институции, которые будто бы все расставят по своим местам. Многие «фигуранты» «А—Я» — Катерина Арнольд, Эдуард Зеленин, Игорь Захаров-Росс или Яков Виньковецкий, о котором сегодня помнят разве что в Музее нонконформистского искусства на «Пушкинской-10»,— выпали из сложившихся позднее искусствоведческих иерархий. Но, раскрывая наугад «А—Я», мы видим, что за кабаковским манифестом «В будущее возьмут не всех» следует статья Виктора Кривулина о кумире ленинградского андерграунда Юрии Дышленко и не статья, а целая поэма в прозе Константина Кузьминского о барачной школе Ленинграда, главным образом об арефьевцах. Литературный номер — Сорокин, Пригов, Лимонов, Всеволод Некрасов — начинался со стихов, прозы и драматургии Евгения Харитонова и заканчивался мемуарами Варлама Шаламова о литературной жизни 1920-х годов. Два тома переписки, сопровождавшей издание журнала, это всего лишь небольшая часть большого шпионского романа — с допросами на Лубянке, обысками на границе, потерями, отречениями, мужеством, слабостью и тихим, непоказным героизмом. Роман этот писался, чтобы вышли восемь тоненьких тетрадей «А—Я» — документа поразительной свободы мысли, свободы не только от политических обстоятельств времени, но и от эстетической предвзятости. Тут, разумеется, должен возникнуть хор, воспевающий спертый воздух, в котором, дескать, только и может произойти такой яркий культурный взрыв. Хор этот поет фальшиво.