Лесом вышел

Анна Толстова о нерусском художнике Иване Шишкине

В Русском музее открылась выставка «Иван Иванович Шишкин. 1832–1898». За этой незамысловатой вывеской скрывается неожиданно замысловатое содержание: вместо хрестоматийных картин показывают около полутора сотен вещей из фондов музея, которые редко или вообще никогда не экспонировались, а также множество раритетов из самой богатой в России коллекции шишкинской графики

«Вид на острове Валааме (Местность Кукко)», 1859–1860

Фото: ГРМ

«Вид на острове Валааме (Местность Кукко)», 1859–1860

Фото: ГРМ

Если на афише Русского музея прочтешь надпись «Иван Иванович Шишкин. 1832–1898», не верь глазам своим: это не банальная летняя выставка. Вообще, жанр летних выставок, рассчитанных главным образом на то, что туристы клюнут, а местные эстеты не заметят, потому как отбыли в отпуск, благородный коммерческий жанр, давно освоенный многими европейскими музеями, в России в целом и в ее туристической столице в частности, как ни странно, не приживается. Русский музей со своим летним и недатским, то есть ни к какой круглой дате не приуроченным, Шишкиным выступает тут чуть ли не первопроходцем. Впрочем, турист будет слегка обманут в своих ожиданиях: никаких хрестоматийных шишкинских картин, знакомых ему с детства по конфетным фантикам, школьным учебникам и бабушкиным коврикам, он на выставке не найдет — здесь не будет не только «Утра в сосновом лесу» или «Ржи», потому как они висят в Третьяковской галерее, но и «Корабельной рощи», потому как она вместе с другими известными пейзажами осталась в постоянной экспозиции Русского музея в Михайловском дворце. Но зато эстет наконец-то получит шанс посмотреть на этого вынутого из фондов, нехрестоматийного, фрагментарного, как фотография, которой он так увлекался, Шишкина немного другими глазами.

«Шишкин — художник народный»,— утверждал Владимир Стасов, подразумевая под народностью роль в создании национальной школы, а не популярность, тем более — нынешнюю, когда публика совсем не ценит в Шишкине все то, что ценили знатоки, в том числе и сам Стасов, а именно — этюды, рисунки пером и офорты, то, на чем сейчас как раз и сделали акцент в Русском музее. «Всю жизнь он изучал русский, преимущественно северный лес, русское дерево, русскую чащу, русскую глушь» — в плане излюбленной натуры зрелый Шишкин идеально вписывался в националистическую программу Стасова, но совсем не вписывался в нее в плане школы, то есть выучки, потому что окончательную огранку своим пейзажистским талантам он — после Императорской академии художеств — получил в Дюссельдорфе и Цюрихе, так что Стасову приходилось яростно защищать своего любимца от обвинений в подражаниях Каламу и братьям Ахенбах. Впрочем, «немецкий ген» был встроен и в саму петербургскую академическую программу. В Русском музее, например, выставили одну из редких непейзажных картин Шишкина, изобразившего себя вместе со своим другом детства, однокашником по Казанской гимназии, Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества и Петербургской академии пейзажистом Александром Гине, в мастерской на Валааме: два молодых художника в сводчатой келье, всюду творческий беспорядок, этюды по стенам, большой холст на мольберте, кисти, палитры, прозаический, но необходимый в рассуждении пленэра зонтик, совершенно немецкий по композиции интерьер с видом за окном и совершенно немецкая, фридриховская атмосфера возвышенной романтической дружбы — только дата «1860» (последний год учебы Шишкина в академии) не позволяет отправить эту бидермейеровскую сценку на нынешнюю выставку о немецком и русском романтизме в Третьяковку. Пресловутая немецкость Шишкина стала проблемой и для тех, кто видел в нем вершину национального пейзажного гения, и для тех, кто сокрушался, что ему, побывавшему в годы пенсионерского вояжа в Париже, не приглянулись ни Камиль Коро, ни барбизонцы, ни его ровесники — импрессионисты.

Правда, на выставке есть одна картина, «Дорожка в лесу» 1880 года, которая выглядит совсем по-французски, не импрессионизм, конечно, но буквально полшага до него и настроение едва ли не монетовское: лес хоть и шишкинский, «богатырский», но не сумрачный, а весь пронизан светом, телега остановилась поодаль, потому что господа в светлых летних одеждах желали прогуляться пешком, а юная барышня в серо-голубом платьице и таких же чулочках убежала вперед, к первому плану картины, и теперь оглядывается на несущуюся к ней, едва касаясь земли, собачку, желтоватые пятна парасолей мамы и дочки рифмуются друг с другом, с дорожкой и с полосой поля на дальнем плане, и сама девочка, купающаяся в солнце, кажется прозрачной, и сквозь нее, как сквозь стекло, проходят лучи. Это, видимо, самый удачный пример работы Шишкина со стаффажем. Вернее, стаффаж у него в пейзажах чаще крестьянский, натужно-народный, и он, трудолюбивый немецкий художник, над ним старательно работал (см. этюд крестьянки с граблями, почти рябушкинский), но ни люди, ни прочая фауна (см. «Лесной пейзаж с цаплями») не вживлялись в его голландско-немецкую пейзажную схему органично, вот и для «Утра в сосновом лесу» (см. карандашный эскиз — композиция с четырьмя медведями, естественно, целиком придумана Шишкиным) потребовалась помощь Константина Савицкого. А на «Дорожке в лесу» — уже не стаффаж, а люди, слившиеся с пейзажем в одно живописное целое, зажившие с ним общей жизнью, и солнечный свет, как показывают другие картины и этюды с выставки, этому слиянию весьма способствует.

Русское дерево, русская чаща, русская глушь — ясно, что для Стасова, занятого строительством общенациональной школы, вся империя равномерно поросла непролазным шишкинским лесом, но сегодня мы видим, что у этого леса есть и вполне конкретные паспортные данные, с определенным «пятым пунктом» и постоянной пропиской. Притязать на Шишкина как на певца именно местной природы с равным основанием имеют право два города. Во-первых, его родная Елабуга, куда он постоянно возвращался, в чьих окрестностях любил работать и где теперь есть единственный в России дом-музей Шишкина. А во-вторых — Петербург. То есть специально петербургских видов в живописи Шишкина почитай что нет. Разве только маленький, квадратного формата этюд «Городские крыши зимой»: скучные задворки, неказистые домишки, шапки снега на крышах, глухие брандмауэры, куцые деревца — что-то подобное можно было бы написать, наверное, и в Москве, но воздух, свет и серо-охристый колорит этой поразительной для 1860-х годов картины заставляет думать о пейзаже ленинградской школы 1930-х. Или вот еще один небольшой этюд «Крестовский остров в тумане»: элементарная зеркальная композиция — высокое небо, облака и зелень отражаются в воде; живопись почти что абстрактная — широкие пятна, массы приглушенного цвета; кажется, будто на этом модернистском холсте лежит тень будущего, лондонского Моне, а размашистая подпись «И. Ш.» в углу и этикетка с датировкой «конец 1860-х — начало 1870-х» — чья-то шутка. Но такая странная, словно бы поддавшаяся обаянию странного города Петербурга живопись в наследии Шишкина редка.

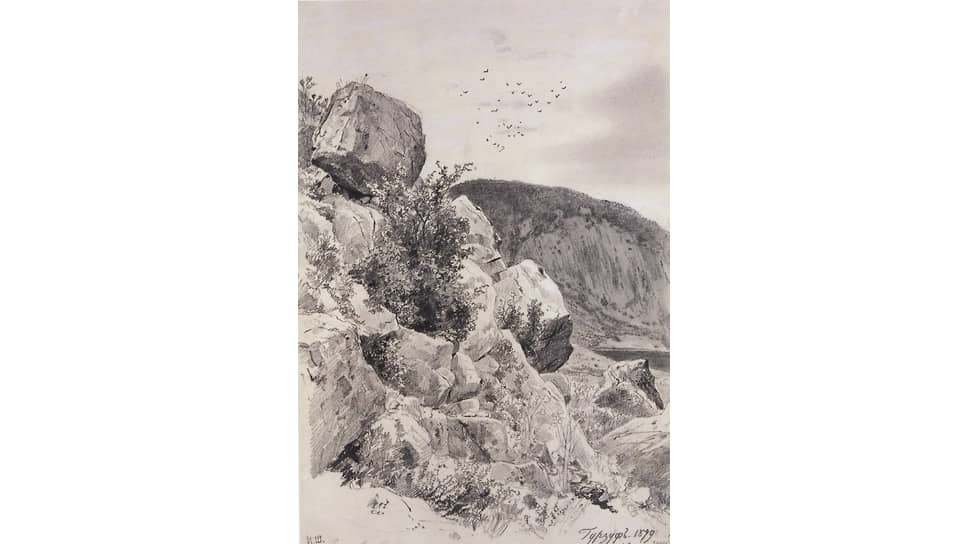

Петербургская природа — не сам город, а Север, финляндские, ингерманландские и эстляндские земли, где еще с первых академических лет так полюбил работать Шишкин,— видимо, служила ему субститутом природы Предкамья. Не того парадного Предкамья, что во всей красе представлено в картине «Рожь» — на одном из «ржаных» эскизов, сделанных в елабужских окрестностях, Шишкин записал свою «песнь песней»: «Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божья благодать. Русское богатство». Но какой-то особо милой ему части предкамского ландшафта — с соснами и песчано-скалистыми почвами. Того ландшафта, что запечатлен в законченной незадолго до смерти «Корабельной роще»: вид, на самом деле найденный где-то возле Елабуги, с тем же успехом мог быть обнаружен под Териоками. И на выставке Русского музея, которая старательно предъявляет зрителю самые неожиданные для Шишкина мотивы, деревенские дворы с хозяйственными постройками или гурзуфские скалы, этот сосновый карело-финский лес все же преобладает, отчего экспозиция приобретает какой-то обаятельно-местечковый, локально-петербургский характер, что подчеркнуто даже «лесным» выставочным дизайном. Несколько этюдов с сосенками на песчаном грунте, писанных в имении зятя с поэтическим финским названием Мери-Хови в Куоккале (неподалеку от тех мест, где позднее будут выстроены репинские «Пенаты»), может быть, вообще лучшее произведение шишкинской кисти.

Те, кто любит внимательно читать этикетки, заметят, что большая часть живописи на выставке — местного происхождения: что-то было перераспределено в Русский музей из Эрмитажа и Академии художеств, что-то поступило от частных коллекционеров, но множество вещей тут даже не столько из национализированных коллекций, сколько из экспроприированного барского имущества, которое и коллекцией-то не назовешь, из того, что было передано музею вскоре после революции петроградским Бюро отдела охраны и учета памятников искусства и старины или же много позднее какими-то советскими учреждениями. Как, скажем, удивительный этюд «Дымок», до 1977 года украшавший собою Куйбышевский райфинотдел г. Ленинграда, или же мастерский пейзаж «Перед грозой», до 1963 года наполнявший тревожными предчувствиями души сотрудников хозяйственного отдела управления делами Ленинградского обкома КПСС. Это разнообразие провенансов говорит о том, что Шишкин был чрезвычайно популярен во всех слоях образованной части петербургского общества. Что, разумеется, неудивительно: выставка еще раз напоминает нам, каким великим рисовальщиком и гравером, равно виртуозно владевшим пером, карандашом и множеством техник печатной графики, от офорта до литографии, был Шишкин, изобретший даже авторскую разновидность выпуклого офорта, автоцинкографию; и свое мастерство он — со свойственным передвижникам коммерческим талантом — использовал в рекламных целях, активно участвуя в коллективных издательских предприятиях или же выпуская собственные сюиты гравированных этюдов, а такая реклама работала не хуже стасовских славословий.

Только акварель упорно не давалась Шишкину — он был мастеровитым, но заурядным акварелистом, и забавно, что на этой выставке чудес и редкостей показали одну вдвойне разоблачительную работу, где сошлись акварель и фотография. Это заказная и очень скучная серия с панорамами Нижнего Новгорода, сделанная в 1870 году откровенно халтурным образом: альбуминовые отпечатки пройдены поверх акварелью. Хорошо известно, что Шишкин много писал по фотографиям, используя снимки в качестве эскизов, но в отечественном искусствоведении, всегда с подозрением относившемся к натурализму, педалировать тему «фотографа русской природы» не принято. От фотографии идет и фрагментарность его этюдных композиций, иногда передающаяся законченным картинам: срезанные краем холста кроны деревьев, от которых остались лишь стволы и корни, болотистый подлесок, бурелом, кустики сныть-травы у забора в Парголове или, наоборот, облака, никак не привязанные к земле,— слепок с куска природы, сделанный глазом фотографа-натуралиста. Все эти «снимки на память», может быть, и не тянут на эпос об общенациональном русском лесе, любезный Стасову, но милы сердцу патриота родного края. Пусть фотографическая оптика и локальный патриотизм Шишкина, так бросающиеся в глаза на этой выставке, и не являются достаточными основаниям для того, чтобы провозгласить его современным художником, но он смотрится здесь куда живее и актуальнее, чем в привычных амплуа былинно-лубочного «богатыря русского леса» или «верстового столба в развитии русского пейзажа».

«Иван Иванович Шишкин. 1832–1898». Санкт-Петербург, Русский музей, корпус Бенуа, до 30 августа