Между Лией и Рахилью

Данте и Мандельштам о техниках выживания в тяжелые времена

Главная русская книга, посвященная великому флорентинцу, написана Осипом Мандельштамом, называется «Разговор о Данте» — и благодаря ей мы знаем, что этот разговор всегда оборачивается другим, неизбежным: «о времени и о себе», как сказал еще один поэт. Оптические приборы Данте, его «зеркала и чечевичные стекла» предназначены для пристального вглядывания в ткань современности, ее тленную фактуру, зачем-то предназначенную для спасения. Может быть, поэтому его «Комедия» часто оказывается средством первой необходимости именно там, где до спасения совсем уж далеко — или кажется, что далеко

Фото: Sandro Botticelli; Объединенный электронный архив Осипа Мандельштама

Фото: Sandro Botticelli; Объединенный электронный архив Осипа Мандельштама

В начале 1933 года Осип Мандельштам приезжает в Ленинград — выступить на двух поэтических вечерах, для него устроенных. На вечерней встрече в гостинице «Европейская», где он остановился, он общается с цветом тогдашней литературной общественности, от Тынянова до Тихонова. Единственная, кого там нет,— Анна Ахматова, которая придет на мандельштамовское чтение и вернется домой после короткого, почти формального разговора с ним. Они увидятся позже и без посторонних, в ее комнате в Фонтанном доме.

«Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом, читая наизусть страницами. Мы стали говорить о "Чистилище", и я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче):

Sovra candido vel cinta d’oliva Donna m’apparve, sotto verde manto, Vistita di color di fiamma viva.

<…>

"Men che dramma Di sangue m’e rimaso non tremi: Conosco i segni dell’ antica fiamma"… («В венке олив, под белым покрывалом, Предстала женщина, облачена В зеленый плащ и в платье огне-алом.

<…>

Всю кровь мою Пронизывает трепет несказанный: Следы огня былого узнаю!», перевод Михаила Лозинского.— Weekend).

Осип заплакал. Я испугалась — "что такое?" — "Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом"».

***

Отношения, которые связывали тогда Мандельштама и Ахматову, были, что называется, сложными; этим занимается новая русская филология, а я только суммирую здесь то, что она показывает с помощью документов и сопоставлений. Литературная, политическая, жизненная установка Мандельштама сводилась в эти годы к необходимости активного участия в делах и заботах эпохи — к азартной воле к деятельной жизни, построению нового времени на новых правах. Его круг общения неожиданно (для сегодняшнего читателя — не меньше, чем для друзей поэта) широк: от Бухарина и Ежова, с которым он знакомится в одном из цековских санаториев, до комсомольских лидеров из РАППа; в полемике о литературном переводе он требует со страниц «Известий» «в корне уничтожить бессмысленную, халтурную постановку производства» переводов, «выбить инициативу из рук предприимчивых кустарей» и даже отдать кого-то под суд за «неслыханное вредительство». Свое литературное прошлое и связанный с ним символический капитал он отбрасывает как лишний груз: «не хочу фигурять Мандельштамом», пишет он жене. На этом фоне отношения с Ахматовой, давно и осознанно сведшей к несуществующим связи с литературным миром, не публикующейся, не читающей стихов со сцены, почти не пишущей, были одновременно предельно важными — их связывала общая история, человеческая близость и то, что больше этого: близость языковая, позволяющая «слушать и понимать» друг друга без скидок и поправок,— и часто полными обоюдного раздражения. Здесь не место говорить об этом подробно. Скажу лишь, что позиция Ахматовой, выбравшей для себя путь кажущегося бездействия, неучастия в происходящем, казалась ему попеременно то соблазном, то неуместным анахронизмом. Сам он не хотел и не мог перестать, по выражению его жены, «действовать, шуметь и вертеть хвостом».

В 1933-м Мандельштам читает и перечитывает Данте — «днем и ночью», как говорит Ахматова. Но только после встречи с нею и после того, как он слышит дантовские слова ее голосом, он возвращается в Москву и начинает работу над «Разговором о Данте». Потом она продолжится в Крыму, после возвращения оттуда он пишет одно из немногих стихотворений этого года — откровенно политический, откровенно непечатный «голодный Старый Крым», где возникают тени страшные Украины, Кубани, заставляющие вспомнить XXXII песнь «Ада» и голод, который злее горя. Вмерзший в лед Уголино несет расплату за давнее предательство. То, что Мандельштам увидел в Старом Крыму, возможно, заставило его по-новому посмотреть на свое участие в недавней общественной жизни — и следом за Дантом потребовать от себя другой жизни и другой политики. Следующим его стихотворением станет знаменитая, самоубийственная, как он знал (и готовил себя к гибели), эпиграмма на Сталина. Но еще до этого он закончит свой дантовский текст, где говорится: «Немыслимо читать песни Данта, не оборачивая их к современности. Они для этого созданы. Они снаряды для уловления будущего. Они требуют комментария в Futurum».

И стихи, и книга о Данте, и, говоря современным языком, политический протест — его необходимость, сводящая все эти вещи в один узел, в текст, задуманный и написанный так, чтобы его пели «комсомольцы в Большом театре»,— прямой результат чтения Данте с его требованием «вывести человечество из его настоящего состояния несчастья», с его способом совместить литературное и политическое в едином поступке. Для Мандельштама «Комедия», где в минуту негодования поэт хватает оппонента за волосы, выдергивая их клочьями,— и образец, наравне с Некрасовым, необходимой для литератора «мучительной злости», и способ увидеть себя в том же ряду: таким же «внутренним разночинцем», не умеющим шагу ступить, срывающимся, ошибающимся, нуждающимся в поводырях и все же защищающим «социальное достоинство и общественное положение поэта». Исторический Данте Алигьери в этом чтении как бы уходит на второй план: то, что здесь необходимо,— выявление и подтверждение общего знаменателя, того, что роднит их с Мандельштамом, делает товарищами — участниками общего движения, общего дела.

«Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени — сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его». Это синхронистическое, общее время, где прошлое и будущее смещены, спрессованы в единую породу настоящего, а от Мандельштама до Данте рукой подать, устроено точь-в-точь как в «Комедии», где Улисс и Гвидо да Монтефельтро мучимы одним пламенем и обращаются к одному слушателю. Важно помнить, что этот слушатель — живой, а значит, может еще действовать, менять свою и чужую участь.

***

Через два дня после той вечеринки в «Европейской» Мандельштам был зван к Ахматовой в гости: ожидалось домашнее чтение новых стихов. Вечер не удался: приглашенные слушатели были арестованы накануне. Ахматова извинялась: вот чай, вот хлеб, а гостей, простите, посадили. Существование в историческом времени ставит под вопрос заранее подготовленные позиции: vita activa и vita contemplativa странным образом сочетаются, отражаются друг в друге, как Лия и Рахиль из двадцать седьмой песни «Чистилища». Перед лицом беды различия между ними как бы стираются, оставляя только черты общности.

Сегодня, перед лицом другой и новой беды, с которой как-то пытается справиться мир, Лию и Рахиль снова становится трудно различить. Возможно, сама разница между ними — свойство мирного времени, когда выбор принадлежит человеку, а не обстоятельствам. Мандельштам вспомнит о них в 1934 году в стихах, где их качества и дела уравнивают и дополняют друг друга: Рахиль глядела в зеркало явлений, / А Лия пела и плела венок.

Как и требует традиция, деяния и созерцания разведены здесь по разные стороны, и ни этим, ни тем не отдается предпочтения; Мандельштам следует тут за Данте, но интересно, что у обоих пение все же понимается как часть деятельной жизни, как поступок. Если в диаде Лия-Рахиль есть поэт — то это, конечно, Лия (которая была, мы помним, «слаба глазами»: Рахиль видит ясно и молчит, близорукая Лия поет). Данте не встретит их ни в Раю, ни в Аду; они явятся ему во сне, на самом пороге Земного рая, когда полоса огня пройдена и встреча с Беатриче уже неизбежна. Сон длится всего пятнадцать строк, и тем не менее некоторые слова и вещи в нем повторяются с настойчивостью отражения. Мы не видим Рахили, но только слышим ее отражение — то, что поет о ней Лия; у Рахили прекрасные глаза, belli occhi, и так же, в строгой симметрии, прекрасны belle mani Лии, руки, которыми она себя наряжает, чтобы заглянуть в зеркало, которого мы не видим. Получается что-то вроде зеркального коридора, постоянно удлиняемого и длящегося: нам рассказывают сон, в котором явлена дева, которая описывает другую деву, которая бесконечно смотрится в свое отражение. Зеркало, кажется, есть у каждой из сестер, но и у них тоже разные имена — specchio и miraglio, и они не похожи друг на друга, как будущее и настоящее,— и если Рахиль от своего зеркальца не отходит, то Лиино работает, так сказать, в отсроченном режиме: ждет, пока та отразится в нем принаряженной. А поскольку главная радость Лии — делать (как отрада Рахили — глядеть), то зеркало Лии всегда пустует, как зал ожидания. Рахиль — зрячее сегодня, Лия — едва различимое завтра. Иногда мне кажется, что зеркало, как и красота, у них одно на двоих.

***

В «Божественной комедии» есть еще одно зеркало, в которое никто не глядится,— ледяная поверхность Коцита, самая нижняя точка ада, средоточие греха и отчаяния, место, где будущее отменено, а настоящее невыносимо. Поперек всех представлений об адском устройстве Данте делает девятый, последний круг местом предельного холода, и у него здесь есть предшественник — Овидий со своими поздними книгами, описывающий землю своей ссылки как неместо, где говорят на неязыке (как в последних песнях «Ада» Данте не хватает доступной ему речи — и приходится обратиться к Музам, чтобы научиться колюще-режущим словам, уместным там, где воют и стучат зубами). Главная характеристика этого неместа — своего рода негативная стабильность: постоянный холод, постоянная опасность, постоянная невозможность разговора и понимания. Твердая вода «Тристий», в которую, как грешники у Данта, вмерзли полуживые рыбы, прямая родственница Коцита, «более похожего на стекло, чем на воду»,— зеркала, в котором невозможно увидеть ни себя, ни собеседника.

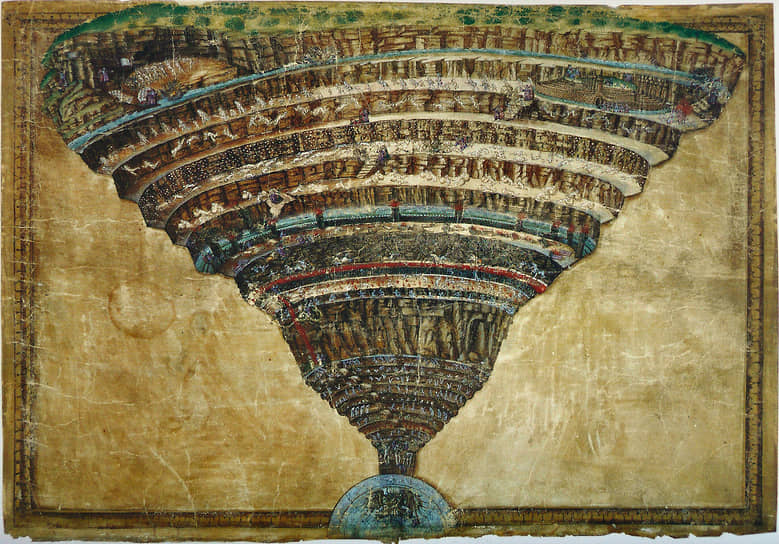

Сандро Боттичелли. «Бездна Ада», 1480-1490

Фото: Vatican Library

Сандро Боттичелли. «Бездна Ада», 1480-1490

Фото: Vatican Library

Задолго до XXXII песни Данте начинает собирать зимние метафоры, как если бы холод сгущался и твердел по мере продвижения и сообразно тяжести накопленного греха. У самого озера лед такой твердый, что, даже если на него обрушится каменная гора, тот не треснет. В него вмурованы души предателей, тех, кто изменил семье, стране, друзьям, благодетелям. Таких тут тысячи. Они обращены лицами вниз, холод их расчеловечил — они трещат как аисты, у них песьи лица. Кроме этого, они слепы — от постоянных слез их глаза обрастают ледяной корой, смерзаясь и склеивая веки. Поверхность Коцита, как пишет в комментарии Теодолинда Баролини, представляет собой огромное зеркало, в котором можно увидеть собственное зло. Более того, ледяным зеркалом становится каждый из тех, кто мучается в этом круге,— но они не могут видеть ни себя, ни друг друга. Единственные зрячие здесь — Данте и Вергилий, и первый же, кто к ним обращается, их за это упрекает: «Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала?» Зрение — предмет зависти, недоступная привилегия: возможность увидеть в другом самого себя, свой грех, свое предательство, и попытаться изменить свою жизнь. Данте много раз говорит об аде как о слепом царстве, а о своем пути наверх — как о дороге к зрению, но здесь наглядность происходящего становится предельной. Странным образом я читаю эти терцины как гротескный комментарий к сну о Лии и Рахили: как если бы незрячие души, собравшиеся перед ледяным зеркалом, демонстрировали слабые стороны vita contemplativa в ситуации, когда activa упразднена.

***

То, что случилось с временем в последнее время, с началом пандемии, уже многократно описано: оно вихляет, ускоряется, замедляется, замирает; то, что раньше было легко успеть за полдня, занимает два, кошки, которых кормили раз в день, теперь требуют еды каждые несколько часов, цветы стоят в вазе неделями или сгорают за ночь. Время ведет себя необычно, и мы тоже.

То, что делаешь сейчас (готовка, уборка, прогулка),— делаешь с особой крупностью: привычные занятия сбросили корку, деритуализировались, подросли. Зато грань между сегодняшним днем и следующим по счету стерлась: каждый новый засчитывается как еще одна неудачная попытка перепрыгнуть на ту сторону, выскочить из западни. Ежедневное ощущение повторяемости, стесненности, неподвижности кажется кощунственным, когда мы осознаем его типологическое сходство с тем, что мы знаем по блокадным и тюремным записям. Но это оно; в обстоятельствах, бесконечно более щадящих, реакции остаются теми же, остается понять, на что именно я так реагирую. Если нам позволены чтение, интернет, прогулка, общение, откуда это чувство удушья, заточения, тесноты?

То, что вызывает у меня мощное ощущение депривации, связано, видимо, с неестественной для временнОго (как бывают временные искусства) животного сосредоточенностью в настоящем: в сегодняшнем дне сконденсировано столько надежд и эмоций, перебежавших туда из будущего, что он падает под собственным весом, не давая ничего сделать или запомнить. Это настоящее — как форт, маленькая крепость, выживающая в ущерб завтрашнему дню и за его счет. Работа, имеющая в виду завтрашний день (шире — любая работа, отвлекающая тебя от ощущения, что ты живой здесь и сейчас), враждебна переживанию настоящего и отторгается им как кровь чужой группы. Завтра крадет у сегодня, сегодня у завтра. Пандемическое время имеет начало, должно иметь и конец, но он не поддается ни планированию, ни прогнозированию. Пока живем в нем, мы внутри вставки, импланта, инородного основному времени. Я не могу не понимать, что рано или поздно, при мне или без меня, этот отрезок иного закончится, но не могу на это повлиять. Хочется прислушаться к нему и понять, как прильнуть к нему правильным, органичным образом — чтобы не сгореть и не состариться в этом незнакомом течении.

***

Ощущение оживания, воскресения из мертвых настигает и обновляется при каждом реальном действии, самом мелком: достаточно душа или запаха липы в московском дворе, и все во мне просыпается и поет от радости вернуться. Но оцепенение еще сильней — и никакая работа, никакое развлеченье не мешают постоянному замиранию, прислушиванию, переходу в состояние неуверенной статики. Лидия Гинзбург назвала его «подвешенностью». «Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе <…> у него над головой, под ногами так же висят другие люди». Эта общая жизнь, это соприсутствие всех со всеми мало ощущались в до-катастрофической жизни; вернее, для того чтобы почувствовать единство, в общественном пространстве отводились специальные места: форумы, проспекты, городские парки и площади, где видно всем и всех. Но в доме, в собственной коробочке, все нарочно устроено, чтобы забыть о присутствии ближнего, не слышать соседей, не быть увиденными из чужого окна. Но сейчас я только это — без всякого сопротивления — и чувствую: в каждой квартире многоэтажного дома напротив такие же, как я, зависшие в янтарном времени мухи не идут на работу, долго сидят за завтраком, слишком рано или поздно ложатся спать, неосознанно и неизбежно повторяют движения друг друга, зудят плохо слаженным, но ритмичным хором.

В одном позднем эссе Зебальд стоит у самой кромки озера, пока вода перед его глазами, не теряя своей темноты, не становится совершенно прозрачной, так что в ней видны ярусы, этаж за этажом, неподвижных рыб, маленьких и больших, спящих, покачиваясь, друг у друга над головами. Жизнь в пандемическом времени, поперечная, стоящая снизу вверх слоями темных, чуть подмороженных жизней — антоним обычной, продольной жизни с ее постоянной горизонтальной тягой-тоской по движению вперед, в Москву, в Италию, в завтра. Время изменило плотность: было потоком, бежало, волокло за собой, и вдруг загустело, стало метафизическим, вязким. Созерцание и действие не узнают себя в пустом зеркале.

***

Наш способ чтения пандемии (и связанного с нею исторического завитка) — поневоле антропоморфизирующий, прикладной. Помимо простого «выжить», хочется выжать из происшедшего хоть какой-то смысл, повернуть его, как сказал бы Мандельштам, к современности. Хочется верить в то, что зрение еще доступно, увидеть в месте ссылки — начало новой жизни, в вирусе — послание к человеку. Оно не считывается, экран дрожит и дергается. Кажется, что новая, тронутая вирусом реальность имеет не один, а три временных режима — три способа понимания происходящего, которые связаны с ощущением времени. Из зазора между ними я пытаюсь описывать то, как они работают; постоянные быстрые переходы из одного к другому составляют штриховку, мерцание, вьюгу, которая завораживает и лишает сил.

Один из них — склонность считать то, что случилось с человечеством, возможностью, которую надо правильно использовать. Высвободившееся (или, скорее, непредусмотренное — образовавшееся на месте отменившегося старого) время рассматривается как ресурс: новый участок пространства, который надо освоить. При этом понятно, что он какой-то другой, незнакомый (и что у нас в любом случае нет инструментов для того, чтобы работать с ним в привычном режиме). Поэтому оно мыслится как альтернативное, праздничное: его можно заполнить тем, что упускается в повседневном. Планы и обещания (публичные и потаенные) сбросить вес, выучить новый язык, написать роман — это своего рода эмиграция или дауншифтинг: человек получает еще один шанс, проживает другую, альтернативную, жизнь в отводном канале пандемии. То, что это не совсем подарок (высвобожденное время оплачивается одновременной болезнью и смертью других людей — как и ощущением постоянной опасности), придает этим планам лихорадочную интенсивность: не справиться, значит потерпеть моральный крах.

Второй способ — искусственное игнорирование особого характера, который есть у этого неурочного времени. Его можно понимать как попытку бунта — насилия над реальностью, которую надо заставить вернуться в берега. Применительно к времени это выглядит так: его надо принудить к повиновению, надо прожить его как рядовое — как если бы ничего не случилось. Разного рода ковид-диссидентство (от отрицания пандемии до разных поведенческих практик сопротивления ограничениям) — один из вариантов. Еще один, возможно,— обостренное переживание политических сюжетов: в результате они вырастают до необходимого и достаточного повода для того, чтобы выйти наконец на улицы. Таким образом, болезнь назначается несущественной, сравнительно неважной, не требующей переопределить время и признать его необыкновенным; а времени императивно вменяется в обязанность подчиниться текущей повестке и течь как положено.

Третий способ, самый легкий в употреблении, самый соблазнительный и самый травматичный,— бездействие. Пандемическое время заведомо переживается как непродуктивное, потерянное — с этой потерей можно примириться, если осознать ее как жертву. Ты не заболела, но могла; твои близкие не заболели, но могли: в это самое время болеет кто-то другой. То, что могло быть отдано болезни, проживается с особой внимательной торжественностью как особенный, сакральный участок жизни, из которого нельзя извлечь практической пользы — но можно пройти насквозь и выйти из него измененными. (В поздние советские годы общим местом в разговоре со школьниками было напоминание о том, что они живут вместо погибших солдат Второй мировой — и поэтому не вполне владеют своими жизнями, должны привести их в соответствие с неким высоким эталоном.) Выпадение из повседневности понимается как в-падение в безвременье из времени, в зону чистой экзистенции, где причинно-следственные связи не отменены, но как бы слегка провисли. Стояние в настоящем оказывается самодостаточным занятием — но поскольку у него нет умопостигаемого смысла (зачем оно, для чего? это отказ от жизни или прибавка к ней?), оно постоянно нарушается: сознание перескакивает то в первый, то во второй режим. Возникает что-то вроде непроизвольного внутреннего тика: я (оставаясь более или менее неподвижной) мысленно рывками перемещаюсь между этими тремя состояниями, а чаще всего нахожусь в мерцающей зоне зазора, выпадения из времени — как пандемического, так и привычного. Прошлое отмерзло. Настоящее замерло. Будущее отложено. Лия и Рахиль заснули. Между ними пустое зеркало, и в нем никто никого не видит.

***

Мы начинали с двух, казалось бы, противоположных друг другу, моделей литературного и общественного поведения — и с двух близких друзей, для себя эти модели выбравших. То, что оба они оказались к тому же и великими поэтами,— частность. Я могу осторожно предполагать, отчего плакал Мандельштам в Ленинграде, когда Ахматова читала ему о том, как мертвая Беатриче упрекает живого Данте в том, что он позабыл о ней и загрязнил свою жизнь суетой — вертел, так сказать, хвостом, устраивал дела и слишком много шумел. (Сам Данте, когда она сказала ему что-то особенно непоправимое, упал, словно его что-то укусило за сердце.) Спустя год с небольшим после этих слез («эти слова и вашим голосом!») он будет арестован за антисталинские стихи, во время обыска за стеной будет играть пластинка с гавайской гитарой, Надежда Мандельштам и Ахматова, оказавшаяся в эти дни в Москве, будут сидеть рядом «желтые и одеревеневшие». Перед лицом катастрофы жизнь созерцательная и жизнь деятельная всегда оказываются наравне.

Данте описывает гору Чистилища и венчающий ее Земной рай как обратную сторону несуществования, неместа, невремени — чудовищной воронки, которую являет собой Ад, откуда сама земля убежала, чтобы не делить пространства с падшим Люцифером. Это своего рода аверс и реверс: зияние полного отсутствия, именуемого злом, и его оборотная сторона, где возможно страдание — но есть и возможность его преодолеть. Выбравшись под звезды из девятого круга с его мертвым воздухом несуществования, Данте не перестает смотреть и слушать: цвета обновлены, их сладость вернулась, а с ней — и главное: желание желать спасения, недоступное в аду. Похоже, нет для человека ничего труднее, а значит, наше состояние не очень отличается от того, что описано в первой кантике. Но поэт, по слову Ольги Седаковой, и «есть тот, кто хочет то, что все / хотят хотеть». Научиться этого хотеть: неизбежный урок, урок, общий для Рахили и Лии, для всех, кто глядится в зеркало явлений, с пением или без него.