«Искусство не может изменить мир, но оно может изменить ваш взгляд на мир»

Томас Деманд об изображении реальности и реальности изображений

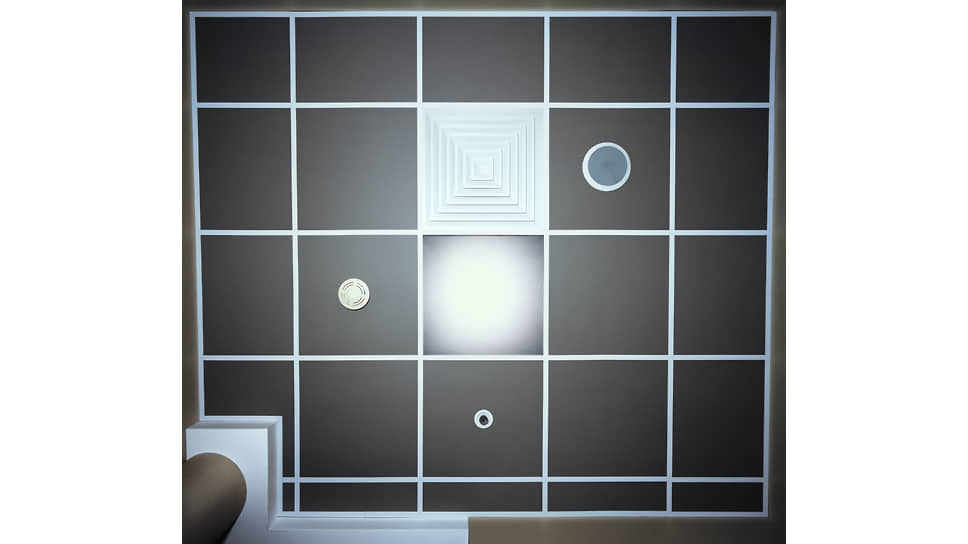

В Музее современного искусства «Гараж» показывают «Зеркало без памяти» немецкого художника Томаса Деманда. На выставке, сделанной Демандом вместе с главным куратором «Гаража» Екатериной Иноземцевой, преобладают его классические работы — большие фотографии пустых интерьеров, одновременно существующих и не существующих в реальности, ведь на снимках запечатлены выстроенные из бумаги и картона макеты мест, фотографии которых были найдены в различных медиа, от газет и журналов до соцсетей. Кроме того, на выставке представлены совместные работы художника с японским архитектурным бюро SANAA и немецким режиссером Александром Клуге, в которых получают развитие его концепции пространства, времени, памяти, реальности, способов ее восприятия и моделирования. Об этих материях Томас Деманд поговорил с Анной Толстовой

Томас Деманд

Фото: Brigitte Lacombe

Томас Деманд

Фото: Brigitte Lacombe

Если попытаться описать ваши работы в рамках классической теории искусства, то невозможно обойтись без термина trompe l’oeil. Но мы знаем, что традиция обманок в большей степени связана с живописью, чем со скульптурой, и что эта традиция была убита фотографией. Вы как будто нарочно соединяете скульптуру и фотографию, чтобы получился trompe l’oeil.

Надо заметить, что trompe l’oeil все же встречается и в скульптуре, особенно — в барочной скульптуре. Но если описывать мои интенции, а это всегда проще делать после того, как работа закончена, потому что, приступая к работе, вы ведь не думаете: окей, я буду после Пикассо и слева от Брака,— так вот, моей интенцией всегда было соединить живопись и скульптуру в фотографии. Как вы знаете, я получил классическое образование в двух областях: в скульптуре, то есть в организации трехмерного пространства, и в живописи, в работе с плоскостью. В живописи вы можете держать под контролем каждый участок изобразительной плоскости — в отличие от фотографии, которая, конечно, изменилась благодаря фотошопу, но все равно в ней остается масса случайных элементов. Так вот, в фотографии я пытаюсь контролировать каждую часть картинки, как живописец. И потом, trompe l’oeil... Я не хочу обманывать зрителя, обманка — это мгновенный эффект, который тут же проходит. Я хочу обратиться к нарративу, о существовании которого зритель знает, и таким образом вовлечь зрителя в долгую беседу — о его памяти, моей памяти и о том, какую роль в ней играют эти образы. Это не трюк, это ловушка, в которую попадает зритель, обнаруживая, что видимое — не то, чем кажется. Я работаю с бумагой так, чтобы было видно, как это сделано: всегда остаются зазоры и лакуны, и если рассматривать фотографию внимательно, все станет понятно. Это никогда не становится полной иллюзией — иллюзия будет более подходящим термином.

Вернемся к улучшению фотографии средствами живописи. Ваши фотографии действительно очень живописны — в них так много от голландского натюрморта, от Вермеера. Но в то же время в них чувствуется связь с Дюссельдорфской школой фотографии. Насколько я понимаю, вас нельзя к ней отнести: перейдя из Мюнхенской академии в Дюссельдорфскую, вы ведь не пошли учиться фотографии у Бехеров.

Дюссельдорфская школа фотографии соревнуется с живописью — в музее они теперь на равных, и их успех в этом соревновании очевидно связан с размером. До Дюссельдорфской школы цветная фотография была весьма скромных размеров, а они увеличили ее до размеров исторической картины XIX века. Но я действительно не имею никакого отношения к фотографическому классу Дюссельдорфской академии — я не учился ни у одного из их профессоров. Один-единственный раз я спросил сугубо технического совета у Бернда Бехера, и он сказал, что ничем не может мне помочь. Поначалу я подумал, что он считает меня как фотографа совершенно безнадежным. Но позднее, общаясь с Хиллой Бехер, понял, что он и не мог мне ничем помочь: в их паре фотографом была она, а он таскал камеры и оборудование и занимался всей административной работой, получал разрешения на съемку. И потом, дюссельдорфский метод работы сериями — 15 снимков джунглей, 20 снимков башен, 16 снимков лиц — меня никогда не интересовал. У меня все фотографии единичны, в каждой есть отдельный нарратив, в каждой я пытаюсь найти новый подход к теме, отличный от предыдущих. Понятно, что все мои фотографии сделаны по одному методу, но я стараюсь выкручиваться, чтобы все они были разными: одна отсылает к газете, другая — к живописи. Но кое-чему я у дюссельдорфцев научился. Хорошая дюссельдорфская фотография, Андреаса Гурски, например, позволяет вам увидеть мир с определенной дистанции, другими глазами. Что я старался взять у дюссельдорфцев, так это их умение держать дистанцию по отношению к миру, отступать на шаг назад.

Теперь я понимаю, что связывает обе дюссельдорфские школы, пейзажную XIX века и фотографическую XX века,— этот общий дистанцированный взгляд.

Я думаю, это важно еще и с точки зрения политической вовлеченности искусства. Искусство не может изменить мир, но оно может изменить ваш взгляд на мир. Это важно — быть вовлеченным, но не как актор, а как наблюдатель. Этому нас тоже научила Дюссельдорфская школа.

Еще одно слово из лексикона истории искусства, без которого не обойтись в связи с вашим творчеством, это «модель». В искусстве и около искусства мы находим массу примеров работы с моделями, от кукольных домиков и рождественских вертепов до архитектурных и театральных макетов, и эта работа предполагает создание идеальных миров, которые в то же время оказываются фальшивыми. Вам в вашей работе важно это напряжение между идеалом и фальшью, которое встроено в саму идею модели?

Прежде всего надо сказать, что мои модели — не вполне модели, они всегда воссоздают интерьеры в натуральную величину. Если на фотографии вы видите стол, то этот стол из бумаги был такого же размера, как тот, за которым мы сейчас сидим. Когда мы говорим о моделях, мы всегда имеем в виду многократное уменьшение размера — есть маленькая модель и большой мир. Мои макеты соразмерны реальному миру. К тому же модель — это просто некая техника культуры, модели не обязательно должны быть физическими, есть, например, статистические модели — и ежедневный прогноз погоды, и общая идея изменения климата основываются на статистическом моделировании. Человек строит модели, чтобы понять мир, потому что мир слишком сложен. Но в то же время модель — это всегда какой-то фильтр. И я использую модели как фильтры: вы видите некое место не во всех мельчайших деталях, свидетельствующих о человеческом присутствии, но общую идею этого места. Это отфильтрованная реальность, и бумага служит фильтром. Работая с моделью, я избавляюсь от анекдотического и перехожу на аллегорический уровень: глядя на мою фотографию, вы уже не можете сказать — это было 15 сентября 2020 года, вы думаете, что это относится к началу 2020-х годов. Это то, как работает память: когда вы о чем-то вспоминаете, дата не важна, важно то, что вы там были.

А почему вы делаете модели в натуральную величину? Это проще технически?

Технически это гораздо сложнее. Это просто мой опыт, мой визуальный опыт. Вот посмотрите на это здание за окном: оно выглядит отвратительно, но вначале была архитектурная модель, и модель смотрелась отлично. Что происходит на пути от маленькой красивой модели к большому уродливому зданию? Теряются детали, теряется специфика, а это и есть то, что важно. Представьте эту чашку в уменьшенной модели — ободок на ней потерялся бы, не был бы виден. После Дюссельдорфа я поехал в Лондон — учиться в Голдсмитс, и там, просто в повседневном общении, понял, как важна разница между «a table» и «the table». Люди не говорят о столах вообще, они всегда говорят о конкретном столе — мир полон частностей и случайностей. Возьмите серию работ, посвященных Сноудену: это, конечно, не то конкретное помещение, в котором Эдвард Сноуден жил в Шереметьево, это обобщенный, родовой образ отеля, но в то же время это конкретное, специфическое пространство. Фотография требует конкретности и специфичности, она может создавать нарратив, только отталкиваясь от известной уникальности момента: насколько наполнен стакан водой, как лежит чайная ложка, и кофе в чашке становится конкретным кофе только потому, что он немного расплескался и на стенке чашки остался его след.

То есть вы живете в аристотелевском мире, не в платоновском?

Абсолютно точно.

Еще одна категория из арсенала теории искусства, без которой нам не обойтись, это пространство. Модернизм был одержим идеей чистоты пространственных ценностей — форм, объема, линии, цвета. Но пространства, которые вы воссоздаете, несмотря на эту видимую чистоту, всегда нагружены политически. Сообщая этим местам политические, исторические подтексты, вы соединяете пространство и время?

Тут есть три момента: чистота, время и политика. Далеко не все мои работы имеют политический смысл — человеческий опыт состоит из переживаний противоположных состояний, высокого и низкого, теплого и холодного, политически заряженного и политически нейтрального, банального. У меня есть целая серия «Daily», в которой я стараюсь увидеть самое банальное из того, что появляется в постах в социальных сетях, и это совершенно неполитические вещи — весь нарратив заключается в картинке. Что касается чистоты — я стремлюсь не к чистоте в смысле очищенности, я стремлюсь к чему-то более утопическому, это выглядит скорее как прототип, чем как очищенная версия мира. Я ловлю тот момент, когда кто-то только что вышел из комнаты, а не тот, когда эта комната убрана и продезинфицирована. И это приводит нас к концепции времени. В моих работах совмещаются три временных пласта. Первый — это то время, которое я показываю, какой-то момент в пространстве, нагруженном политическим или повседневным смыслом. Второй — это то время, которое я затрачиваю на создание работы, и когда вы смотрите на нее, вы понимаете, как долго это делалось. Вот вы стоите перед фотографией газона и думаете, сколько же времени он делал каждую из этих травинок и раскрашивал ее вручную. Наконец, третий пласт — это ощущение времени, которое как бы зависло, выпало из континуума вчера—сегодня—завтра, это некая безвременность как качество вещей. И все эти три времени не совпадают друг с другом и вступают друг с другом в странные взаимоотношения в тот момент, когда вы смотрите на работу, и это уже четвертое время. Вы смотрите на что-то, чего никогда не было, и в то же время знаете, что это было и что это было в мастерской художника, но при этом вы видите не то, что было в мастерской художника, а некое событие, которое едва можете вспомнить. И это уже, наверное, пятый временной пласт. Возьмем какую-нибудь аполитичную работу, например мастерскую Матисса: вам наверняка когда-то попадалась на глаза фотография из студии Матисса со всеми этими обрезками бумаги на полу, и вы знаете, что на фотографии запечатлен конкретный момент, вы также знаете, что я воссоздал эту мастерскую Матисса в своей мастерской в другой конкретный момент, вы смотрите на мою работу в определенный момент и вспоминаете, в какой же момент вашей жизни вы впервые увидели фотографию из мастерской Матисса, но при этом вы видите, что время здесь совершенно остановилось,— все эти уровни времени начинают взаимодействовать. Поэтому время так важно для моей работы. И есть еще один аспект времени, довольно банальный: я очень долго работаю над макетом, и это очень важно, потому что про фотографию обычно думают, будто бы она делается за долю секунды, но это не так, и фотограф на самом деле долго работает над своим моментальным снимком, в картине же всегда видно, как долго работал над ней живописец, и чем больше времени вы тратите на картину, тем лучше она становится.

То есть вы таким образом показываете работу времени фотографии на моментальном снимке?

Да.

Но я никогда не соглашусь, что образы мастерской Матисса или того сарая, где Поллок занимался дриппингом, которые вы воссоздаете, аполитичны. Особенно это видно здесь, где до перестройки Матисс был едва ли не самым авангардным западным художником из тех, что были допущены в советские музеи, а Поллок, напротив, стал пропагандистским символом антигуманистического, формалистического искусства капиталистического мира.

Да-да, я знаю, и в то же время Поллок был иконой для художников вашего андерграунда. Я имею в виду, что это не те образы, которые явились в этот мир, чтобы нести какое-то эксплицитно политическое содержание. Например, «Выход на посадку», через который прошли террористы, устроившие теракт 11 сентября 2001 года, целиком погружен в политическую историю, но у нас нет изображения этого конкретного пункта досмотра. То же самое относится к серии, посвященной Сноудену, скрывавшемуся в московском аэропорту: это гипотетические, воображаемые места, которые мы наделяем политическим смыслом.

Вы постоянно говорите о роли памяти в вашей работе. Мы привыкли рассуждать о том, что сегодня наша визуальная память перегружена, и даже самые эффектные, откровенно политические образы, скажем, кадры из аэропорта в Кабуле, мгновенно забываются, вытесняясь другими, то есть эта память, в сущности, пассивна. Вы же как будто пытаетесь превратить пассивную память в активную?

Да, наверное, это можно описать и таким образом, как превращение пассива в актив. Но у образа есть определенная сила, которая значительно превосходит эффект от горячей новости. Пассивная память заполнена самыми сильными образами ежедневных новостей, сегодняшние образы из новостной ленты замещают собой вчерашние. И вот когда я нахожу такой самый сильный образ из новостной ленты, я беру не его, а другой. Так, я не беру фотографию той «норы», в которой прятался Саддам Хусейн,— я беру фотографию кухни Саддама Хусейна, потому что этот образ кажется мне куда более интересным и имеет к нам гораздо больше отношения, ведь у него, главного злодея мира в глазах Америки, на кухне все то же самое, что и у каждого из нас. Самые известные образы далеко не всегда самые интересные. Для меня как для художника очень важно и ценно, что за последние двадцать лет наша коммуникация перешла на образы, на картинки,— еще двадцать лет назад главным инструментом коммуникации было слово, а не образ. Двадцать лет назад это были серые газетные полосы с незначительными вкраплениями картинок, а теперь кругом сплошные картинки с небольшими подписями. Для художника это здорово, потому что в его распоряжении теперь куда больше материала, но в то же время это означает, что аудитория художника гораздо более искушена, лучше обучена читать изображения. Язык образов усложнился: раньше «фотограф номер один», допустим, штатный фотограф The New York Times или «Коммерсанта», делал фотографию, и это был единственно верный взгляд на мир — сквозь его камеру, сегодня же мы имеем множественный взгляд на событие — профессиональных фотографов, случайных очевидцев, людей, фабрикующих фейки, и нам нужно понимать, откуда пришли эти образы и что они хотят нам сообщить. То есть произошли и количественные, и качественные изменения: с одной стороны, картинок становится больше, с другой — наша способность рассматривать и понимать их развивается. И есть еще один аспект, о котором я собираюсь говорить в своей лекции. Когда умерла леди Ди, вряд ли кто-то из нас был в том городе, но все мгновенно понимают, о чем идет речь. Или вот вы упомянули кабульский аэропорт. Вы бывали в Кабуле?

Никогда.

Вот и я никогда не бывал, но сразу понял, о чем вы говорите, не в том смысле, что Кабул — это город, и в нем, разумеется, есть аэропорт, но в том, что эти картинки лежат в моей памяти. Новостная повестка встроена в структуру нашей жизни. Я много раз бывал в Москве, но предположим, что я сейчас приехал впервые в жизни,— естественно, я сразу узнаю, что это — Кремль и Красная площадь. Картинки имеют отношение не только к коммуникации, но и к тому, как мы распознаем и воспринимаем мир. На самом деле мы видим мир, потому что узнаем его по картинкам. В 1992 году в интернете не было ни одной картинки, потому что загружать их было страшно долго, сейчас же мы обмениваемся сотнями картинок за какие-то мгновения. И для художника это просто замечательно.

Как вы выбираете картинку? Что первично: найденный образ сам по себе или история, нарратив, к которой вы ищете картинку?

По-разному. На протяжении многих лет я коллекционирую образы, и когда я ищу что-то специфическое, я как бы узнаю то, что я ищу: о, вот оно! Иногда я работаю над историями, у которых нет картинок, как, например, история Эдварда Сноудена: то, о чем он говорил, звучало так абстрактно, что вы просто могли сделать фотографию любого компьютера, и это была бы точная иллюстрация к рассказу. И эта бескартинность, безОбразность — прекрасная художественная задача: в этом и состоит дар художника — создать визуальный образ того, что скрыто и не имеет образа. Меня всегда завораживала бумага и то, как она используется в мире — к сожалению, сегодня бумаги в нашей жизни становится все меньше и меньше, весь бюрократический бумагооборот переходит в виртуальную сферу. Но если вы думаете об избирательной кампании Джорджа Буша-младшего или о Дональде Трампе, его бизнесе и налогах, то в этих сюжетах бумага сама по себе становится важной частью истории, и меня, конечно, привлекают такие нарративы, где бумага играет главную роль.

Почему из ваших фотографий всегда исключается образ человека — по техническим причинам или по философским?

Ну, я нахожу способ включить образ человека в свои работы — как тень, как силуэт. Но ответ на самом деле очень прост. Если я делаю работу с этим столом в кафе без людей, это будет работа об опустевшем столе, за которым еще недавно кто-то сидел, один или в компании, у нее будет множество способов интерпретации. Если я делаю работу с этим столом и включаю в изображение нас с вами, то это будет работа о том, как вы берете у меня интервью,— конец истории. Когда на фотографии присутствует человек, то фотография становится фотографией об этом человеке в определенной ситуации. Если вы хотите добиться более метафорического звучания фотографии, то люди вам в этом не слишком помогают.

Я всегда думала о ваших работах не столько как о метафорах, сколько как о современных аллегориях — простых визуальных образах сложных идей и понятий.

Да, в них всегда есть эта двойственность: с одной стороны, они должны быть очень просты, с другой — очень сложны. Если кому-то мои работы покажутся слишком простыми — я не буду возражать.

«Томас Деманд. Зеркало без памяти». Музей современного искусства «Гараж», до 30 января