Лицо искусства

Портрет как площадка для высказывания

В Музее русского импрессионизма открывается выставка «Точки зрения», посвященная двум близким разновидностям портретного жанра, автопортрету и портрету художника, в России первой трети XX века и сделанная на основе российских государственных и частных коллекций. Исторический материал выставки неожиданно смотрится вполне актуально сейчас, когда подлинная жизнь искусства стремится к таким непубличным, интимным способам существования.

Фёдор Шаляпин позирует Илье Репину

Фото: Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Фёдор Шаляпин позирует Илье Репину

Фото: Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

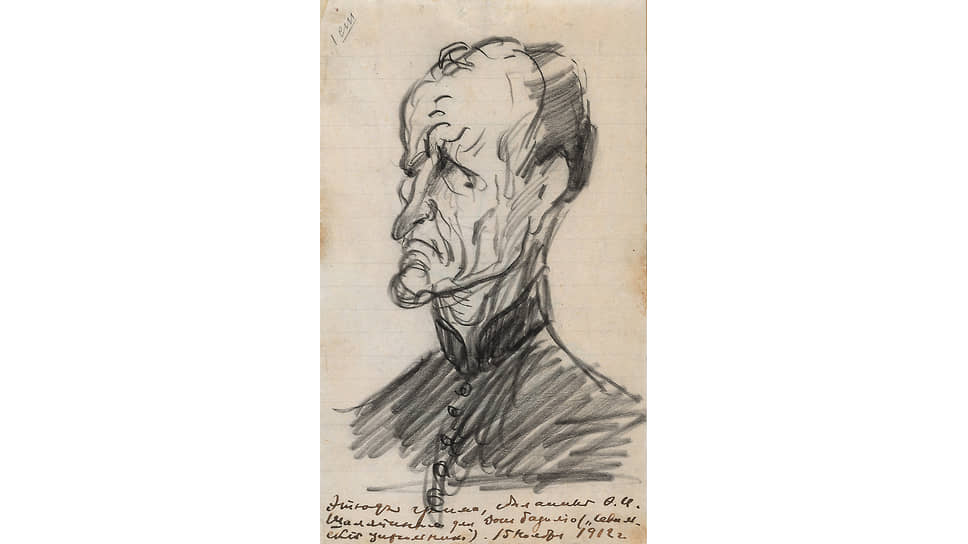

Прошлой зимой в Третьяковке устроили ретроспективу Роберта Фалька — видимо, это была главная выставка последних лет, со всех точек зрения. И с искусствоведческой: ломая привычную схему восприятия «авангарда, остановленного на бегу», она показывала, что вершина творчества Фалька приходится вовсе не на бубнововалетский период «бури и натиска», а на самые суровые годы сталинизма. И с человеческой: в творческой эволюции Фалька, вроде бы не замеченного в каком-то особенном геройстве, было столько мужества, достоинства и верности самому себе — вопреки ужасу, обступавшему его со всех сторон. Среди поздних работ Фалька, живописца par excellence, более всего почему-то запоминался один рисунок тушью — портрет Владимира Татлина 1947 года. Фальк и Татлин, ровесники, знали друг друга с юности, но не были особенно близки в те годы, когда последний ходил в главарях и комиссарах авангарда,— их не столько в жизни, сколько в истории сблизила общая судьба, судьба людей, вычеркнутых из советского искусства. Модное сегодня слово «эмпатия» тогда употреблялось в другом и, кстати, искусствоведческом смысле — в фальковском портрете Татлина нет эмпатии, а есть та степень взаимопонимания, сочувствия и эмоционального созвучия, когда художнику и модели слова не нужны, а тем, кто пытается описать портрет, слов катастрофически не хватает. И, вглядываясь в это моложавое, юношески открытое и одновременно по-старчески трагическое лицо, лицо того, кто не состарился со временем, а кого время насильно и безжалостно состарило, думаешь, что вот это, а никакой не стахановец, рабфаковка, колхозник, осоавиахимовка или рабкор, и есть подлинное лицо эпохи.

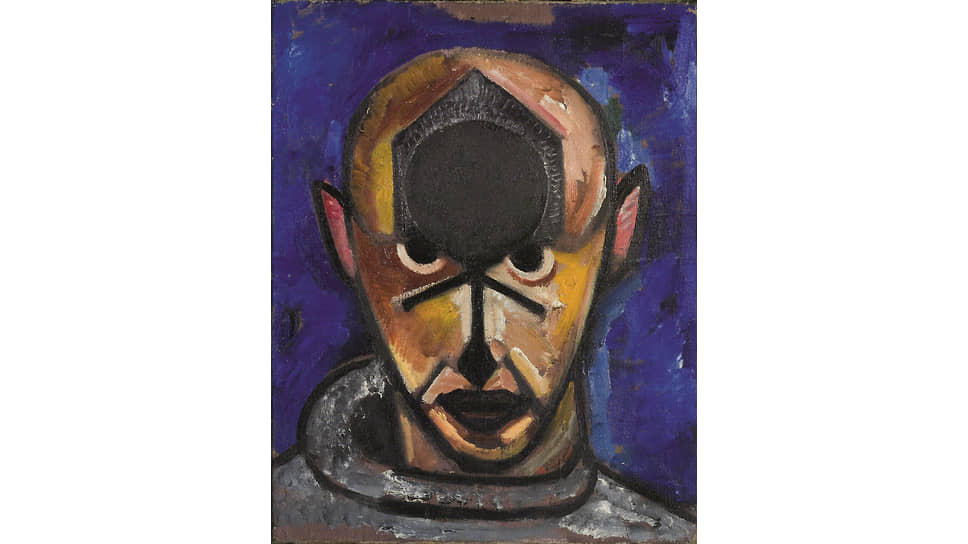

Фальковского портрета Татлина, хранящегося в Русском музее, в Музее русского импрессионизма не выставят — идея выставки «Точки зрения» не в том, чтобы показывать «лица эпохи», тем более что эпох тут несколько, и если в искусстве Серебряного века художник мог претендовать на такую роль, то в искусстве сталинской культурной революции — едва ли. Зато выставят примитивистско-кубистический, смешно пародирующий классический шаблон «художник с кистью перед мольбертом» «Автопортрет» Татлина 1910-х годов из Костромского музея-заповедника — его можно будет сравнить с каким-то странным, вымученным фотопортретом Моисея Наппельбаума, снявшего Татлина в 1928-м, вернее, сравнивать эти два образа совершенно невозможно. Собственно, в этих сопоставлениях и состоит идея «Точек зрения», позаимствованная у ленинградского коллекционера Якова Рубинштейна, любителя подбирать портретные пары — к автопортрету художника его портрет работы другого художника: взгляды изнутри и извне, со стороны, но не постороннего, а сопричастного — собеседника, соратника, соперника.

Иногда контраст между изнутри и извне разителен, стоит только сравнить безжалостный к себе, к своему прикованному к инвалидному креслу и теряющему форму телу, автопортрет Бориса Кустодиева, нарисованный за два года до смерти, с вполне конвенциональным, вежливым, едва намекающим на болезнь и инвалидность портретом Георгия Верейского (кустодиевские портреты его друзей-однокашников, Дмитрия Стеллецкого и Ивана Куликова, при этом куда тоньше и глубже их собственных автопортретов). Иногда различия между «извне» и «изнутри» почти не замечаешь: несоветская элегантность советской художницы Елизаветы Кругликовой проявляется и в силуэтном бердслианском автопортрете, и в портретах коллег, неважно, позирует модель в рабочем комбинезоне у печатного станка, как Анне Остроумовой-Лебедевой, или же в вечернем туалете у рояля, как Михаилу Нестерову. Составление рубинштейновских пар — дело крайне сложное, так что кураторы выставки немного схитрили, предлагая почтеннейшей публике целый раздел про Федора Шаляпина: скульптурный автопортрет великого певца (и изрядного художника-любителя) из музея Большого театра сопровождает целая свита шаляпинских портретов работы первых кистей, карандашей и резцов империи.

Многие портретно-автопортретные пары оказываются супружескими: Михаил Ларионов пишет автопортрет и Наталью Гончарову, Наталья Гончарова — автопортрет и Михаила Ларионова; Владимир Фаворский и Мария Дервиз-Фаворская обмениваются автопортретами с женой и мужем соответственно. Порой супружеский обмен любезностями скрывает какую-то семейную драму: Роберт Фальк упражняется в колористических гармониях, воспевая Елизавету Потехину, однокурсницу и первую жену, незаурядную, судя по ее автопортрету, художницу, она же пишет какого-то прилизанного хлыща, зашедшего в непритязательное заведение пропустить рюмочку, что несколько не согласуется с возвышенным вангоговским «Автопортретом с завязанным ухом». И, разумеется, еще одна устойчивая портретно-автопортретная пара — учитель и ученик: гордость репинской академической мастерской Исаак Бродский пишет портрет учителя — один из лучших автопортретов Ильи Репина, хранящийся в Музее Льва Толстого, прилагается; Роберт Фальк, наоборот, пишет портрет гордости своей вхутемасовской мастерской, Льва Зевина,— третьяковский автопортрет непобедителя-ученика прилагается тоже.

Как известно, парламент — не место для дискуссий, а портрет, в отличие от натюрморта или пейзажа, не место для экспериментов, потому что заказчик может не оценить радикализма исполнителя. Но такие разновидности жанра, как автопортрет и портрет художника, оставляют экспериментам шанс, и диапазон их на выставке — от аналитической микробиологии безвестного ученика Павла Филонова до сюрреалистической метафизики Павла Челищева — весьма широк. Сверхзадача «Точек зрения» как раз и состоит в том, чтобы показать широту этого формального спектра в русском искусстве незадолго до и в советском и эмигрантском искусстве вскоре после революции. И если от автопортретов Александра Родченко и Варвары Степановой и не ждешь ничего другого, кроме как фокусов на грани с абстракцией, то «Автопортрет в очках» Сергея Иванова, главного специалиста по крестьянской теме «с тенденцией» среди поздних передвижников, поражает чуть ли не мунковским протоэкспрессионизмом. Стилистическое разнообразие — предмет занимательный, но в 1920-е годы, когда была написана большая часть работ с выставки, проблему портрета, в том числе или даже прежде всего современного, понимали несколько более глубоко, чем получается у авторов «Точек зрения». Так, в 1927 году легендарная ГАХН, Государственная академия художественных наук, издала целый сборник, в котором портрет рассматривался всесторонне – и как искусствоведческая, и как философская проблема. Это неслучайно, ведь в 1920-е, когда возникают первые серьезные размышления о сущности фотоизображения, проблема портрета приобретает новую актуальность. Впрочем, портретная фотография, которой будет много на «Точках зрения», мало занимает авторов гахновского сборника, но все они, каковы бы ни были их мировоззренческие расхождения, сходятся в одном: вопрос о портрете упирается в вопрос о личности, и на фоне дискуссий эпохи — о классовом сознании и отщепенстве, массе и индивидуализме — этот ракурс получает прямо-таки родченковскую остроту.

Хронологически выставка почти не касается 1930-х — в ее фокусе полифония манер и методов Серебряного века, обновившаяся и весьма приумножившаяся в 1920-е. Но 1930-е подразумеваются в перспективе и по умолчанию: художники, собравшиеся здесь по воле кураторов, чтобы продемонстрировать свободу мнений и творческого самовыражения в одном камерном, интимном жанре, по-разному приспособятся или не приспособятся, отправившись кто в настоящую, кто во внутреннюю эмиграцию, к советской институциональной системе культуры. Но никто из самых встроенных в систему никогда не станет приспособленцем уровня Александра Герасимова или Дмитрия Налбандяна — очутившись в этом разнородном, местами оппозиционном, местами просто не вполне лояльном портретно-автопортретном кругу, вы воочию наблюдаете, как во времена тотальной идеологической мобилизации тайная жизнь искусства уходит в такие дружеские малочисленные сообщества.

На место отсутствующего фальковского Татлина тут просится загадочный автопортрет еще одной казанской художнической пары, ровесников Родченко и Степановой. В 1937 году Константин Чеботарев пишет некую домашнюю сцену: сам он появляется на первом плане, в темной прихожей, с пустой рамой от картины в руках, а в дверном проеме в залитой светом гостиной видна жена, Александра Платунова, приложившая к уху телефонную трубку. Экспрессионистская картина писана в столь парадоксальной манере, как если бы Чеботарев учился в Баухаусе разом у Лионеля Фейнингера и у Михаила Ларионова, внезапно пожаловавшего в Веймар со своим лучизмом, композиция строится на завораживающем контрасте теплых желтых и холодных синих тонов с инверсией против классических правил, когда холодное должно быть вдали, а теплое — вблизи, но в 1930-е Чеботарева, одного из самых одаренных фешинских учеников, не выставляли как формалиста, так что он мог экспериментировать сколько угодно — все это не предназначалось для посторонних глаз. И наверное, здесь изображено нечто вполне безобидное — гости позвонили, что опаздывают, и, пока жена с ними любезничает, муж выносит пустую раму из прибранной гостиной. Однако дата «1937» заставляет видеть все с другой точки зрения, как будто бы формалистов, пытающихся замести следы, застали на месте преступления.

«Точки зрения». Музей русского импрессионизма, 9 июня — 2 октября

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram