Искусство после Сребреницы

Как сербские художники переживали войну

Опыт Сербии последних тридцати лет показывает, что война за порогом неизбежно становится главным сюжетом современной культуры. Анна Толстова рассказывает, чем жили сербские художники до, во время и после югославских войн и каким они показывали сербское искусство миру.

Марина Абрамович. «Сербское барокко», 1997

Фото: © Marina Abramovic; Courtesy of the Marina Abramovic Archives; Photo: Attilio Maranzano

Марина Абрамович. «Сербское барокко», 1997

Фото: © Marina Abramovic; Courtesy of the Marina Abramovic Archives; Photo: Attilio Maranzano

Над входом в национальный павильон в Джардини, садах Венецианской биеннале, до сих пор красуется монументальная, словно бы выгравированная в каменной плоскости фасада надпись «Jugoslavia»: она кажется неотъемлемой частью архитектурного замысла, оказавшегося прочнее замысла многонационального государственного образования. Надпись, впрочем, обозначает не Социалистическую Федеративную Республику Югославия (СФРЮ), а Королевство Югославия, которое и приобрело павильон в 1938 году, тогда же, незадолго до своей кончины, дебютировав на биеннале. Сбоку буквами поскромнее выведено «Serbia»: югославский павильон, плавно перешедший из собственности королевства в собственность республики, унаследовала Сербия, а остальным государствам бывшей Югославии приходится арендовать помещения под павильоны за пределами райских биеннальских садов. Конфликт между двумя именами на фасаде был обыгран в 2015-м, на 56-й Венецианской биеннале, когда независимую — ни от кого, даже от Черногории,— и очень молодую, готовящуюся через год отпраздновать свой первый, десятилетний юбилей Сербию представлял художник из Белграда Иван Грубанов: на полу павильона, как павшие на поле боя, лежали флаги не существующих более государств — проект назывался «Организация мертвых наций». Смерть, война, конфликт, насилие, изоляция — эти подспудные мотивы настойчиво звучат в сербском искусстве последних тридцати лет, особенно у тех художников, кому сейчас около пятидесяти и чья юность пришлась на военное десятилетие.

Например, у белградского скульптора Радоша Антониевича, в инсталляциях которого даже византийские храмы обретают формы военных палаток и бронетехники. Самый выдающийся скульптурный замысел Антониевича, к сожалению, остался нереализованным. В 2003-м он участвовал в конкурсе на памятник жертвам войны — памятник по проекту Антониевича должен был разместиться в парке «Звездары», астрономической обсерватории Белграда, и представлял собой гигантскую бетонную голову, отсылающую к мегаломанскому бетонному брутализму титовских времен. В отрубленную голову, лежащую на затылке и глядящую в небо, можно бы было войти через портал в шее, воображая, что движешься по сонной артерии, и, попав внутрь черепной коробки, смотреть на звезды сквозь глазницы или же слушать дождь, падающий внутрь, как какие-то неправильные, неуместные слезы.

Проблема идентичности, в том числе национальной, со всеми неудобными вопросами, сопровождающими эту проблему, стала центральной для искусства 1990-х — международная выставка 46-й Венецианской биеннале 1995 года, сделанная Жаном Клером, так и называлась: «Идентичность и инаковость». В 1990-е Югославию разрывала на части война, которую до недавних пор называли самой большой войной в Европе со времен Второй мировой, но венецианская Jugoslavia пыталась сохранить видимость федерального единства. В 1997 году, на 47-й Венецианской биеннале, павильоном было поручено управлять Черногории, и черногорский куратор Петар Чукович пригласил Марину Абрамович — не просто самую яркую звезду современного искусства родом из Югославии, но и первую женщину, которая бы представляла страну в Венеции, что было важно в контексте югославских войн, где женщины оказывались в наиболее уязвимом положении — ввиду практики геноцидальных изнасилований. Министр культуры Черногории, однако, такой выбор не одобрил, потребовав, чтобы страну представлял черногорец. И тогда Джермано Челант, куратор международной выставки биеннале, пригласил Абрамович участвовать в основном проекте — ее перформанс «Балканское барокко» завоевал в тот год «Золотого льва».

Очевидцы вспоминают, что в зале Марины Абрамович невозможно было находиться дольше пары минут из-за чудовищной, тошнотворной вони — художница провела там четыре дня, сидя на горе из говяжьих костей, привезенных со скотобойни, безуспешно отмывая их от крови с мясом и напевая при этом балканские похоронные песни — на разных языках распадающейся республики. Фоном кровавому перформансу служил видеотриптих. На центральной видеопанели в полный рост являлась сама Абрамович: вначале — в образе ученой дамы в белом халате с лекцией об особом виде боевых «волкокрыс», выведенном на Балканах, затем — оборачивалась сексапильной танцовщицей в коктейльном платье и плясала чардаш, размахивая кроваво-красным платком. На двух боковых экранах представали родители Абрамович, партизаны, герои Второй мировой, а впоследствии — видные партийные функционеры, причем погрудные видеопортреты, где отец даже пистолет поднимал благославляющим жестом Пантократора, цитировали византийскую иконографию Христа и Богородицы. Иными словами, фоном и подтекстом перформанса служила семейная сага художницы, где в неразделимое и трагическое целое смешались сербы и черногорцы, коммунистические лидеры и православные патриархи,— сама Абрамович, с симпатией высказывавшаяся о политике Тито, всегда говорила о распаде Югославии как о большой ошибке, подчеркивая негативную роль Запада в этом процессе. Но мировое художественное сообщество прочло «Балканское барокко» без подтекстов — как декларацию вины, стыда и невозможности очиститься от пролитой крови.

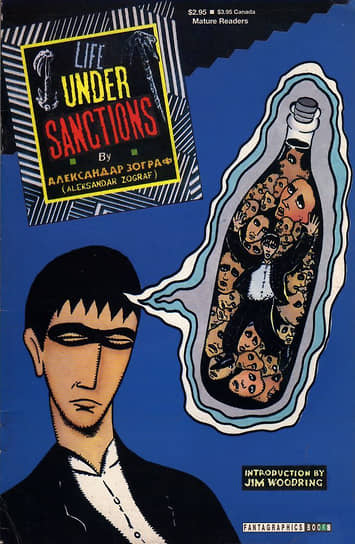

Вообще же эпизод с политической цензурой в национальном павильоне на 47-й Венецианской биеннале, осуществленной из банальных националистических соображений, был скорее не типичен для Югославии. Еще при Тито творческая интеллигенция пользовалась свободами, невиданными ни в одной другой стране социалистического лагеря, хотя, конечно, твердо знала, что личность вождя партии и правительства — вне критики. Художники поколения Марины Абрамович разъезжали по всему миру — в коммунистический Белград наведывались Йозеф Бойс и Роберт Уилсон. Концептуалист Раша Тодосиевич, другой герой из той же великолепной белградской «Шестерки», что и Абрамович, мастер текстуально-телесного перформанса, иронически отражающего репрессивность модернистского проекта, стал частью интернациональной художественной сцены в 1970-е, не эмигрируя из Югославии,— его грозное «Was ist Kunst?» гремело по всей Европе, от Эдинбурга до Парижа. Пространство свободы даже расширилось во времена Милошевича (за исключением периода бомбардировок Югославии, когда в стране действовала жесткая военная цензура) — трудно представить себе более критическое, непредвзятое и одновременно субъективное изображение югославской повседневности времен войны, чем у Александара Зографа, знаменитого рисовальщика комиксов из Панчево. Тем не менее в 1995 году в Белграде по инициативе драматурга, журналистки и активистки Борки Павичевич был открыт Центр культурного обеззараживания (Centar za kulturnu dekontaminaciju, CZKD), задачей которого было показать, что культура, в целом и так вполне оппозиционно настроенная по отношению к Милошевичу, должна быть свободна и независима от политики с ее националистическими и милитаристскими идеями. За 27 лет существования CZKD в небольшом павильоне на задворках особняка Вельковичей прошли сотни спектаклей, выставок, дискуссий, литературных вечеров и кинопоказов, привлекающих внимание как либеральной интеллигенции, так и агрессивных ультранационалистов — ведь одним из программных принципов центра является участие художников из Боснии и Косово, и то, что они неизменно соглашаются на участие в белградских мероприятиях CZKD, свидетельствует об успехах в деле обеззараживания.

Международная выставка 54-й Венецианская биеннале, проходившей в 2011 году, называлась «ILLUMInations» — игра слов в названии, придуманном куратором Биче Куригер, предполагала, что в проекте будут затронуты проблемы Просвещения и национализма. Сербию в 2011-м представлял живой классик Раша Тодосиевич — его выставка была, в сущности, ретроспективой, показывавшей путь художника со времен первых акций в Студенческом культурном центре Белграда, легендарного «Was ist Kunst?» и гневного эдинбургского манифеста «Кто наживается на искусстве?» до наших дней. Но посетители, входившие в павильон с двойным названием Jugoslavia—Serbia, вздрагивали, увидев в его торце гигантскую свастику — левостороннюю, обратную нацистской, и красную, как кровь и пятиконечная звезда коммунизма. Свастика отсылала к большому проекту Тодосиевича «Gott liebt die Serben» («Бог любит сербов»), начатому в 1989 году, когда Милошевич произнес Газиместанскую речь,— художник, чувствительный к слову и его перформативным последствиям, не мог не отреагировать на это эпохальное выступление. Проект «Gott liebt die Serben», развивавшийся на протяжении двадцати с лишним лет, во время югославских войн и после Гаагского трибунала, вбирал в себя множество мотивов — от культа партизанского движения, с легкостью встроенного в мифологию сербского национализма, до мифов о балканском темпераменте, и принимал форму самых разных инсталляций, перманентным элементом которых был этот хоть и подвергшийся инверсии, но все равно задевающий национальные чувства символ. Тодосиевичу, полному горькой иронии, особенно удавался один прием в духе модной в то время «эстетики взаимодействия»: публика, пришедшая на вернисаж, бросалась к столам, щедро заставленным бутылками с вином и всевозможными закусками,— когда столы пустели и фирменное балканское веселье затихало, все обнаруживали, что столы составлены свастикой.