Распорядитель оперы

Как Франко Дзеффирелли сначала придумал традиционную оперную красоту, а потом охранял ее от новаторов

Сто лет назад, 12 февраля 1923 года, родился Франко Дзеффирелли. Еще совсем недавно, на памяти всех ныне живущих, ему удавалось сочетать то, что в начале XXI века больше ни у кого другого просто не могло сочетаться. Это был человек откуда-то из легендарного прошлого, из эпохи великих примадонн и дирижеров-колоссов,— и постановщик, довольно бойко востребованный оперным бизнесом новейшей поры, преуспевающий кинорежиссер голливудского размаха (последний его фильм вышел в 2002-м), громогласный публицист, правый политик, открытый гей и, наконец, неустанный творец собственного мифа. Сергей Ходнев объясняет, из чего состоит этот миф и почему по сей день для многих «настоящий Шекспир» — это дзеффиреллиевские «Ромео и Джульетта» (1968), а «настоящий Верди» — его «Травиата» (1983).

Франко Дзеффирелли на съемках «Укрощения строптивой», США, 1967

Фото: Bob PENN / Gamma-Rapho / Getty Images

Франко Дзеффирелли на съемках «Укрощения строптивой», США, 1967

Фото: Bob PENN / Gamma-Rapho / Getty Images

(1)

Франко Дзеффирелли умер чуть больше четырех лет назад обладателем великого множества наград, отличий, званий и титулов. Нет в их перечне только того, что выглядело бы самым ожидаемым: институтского или университетского диплома с профессией «режиссер».

И действительно, никакого театрального вуза в его жизни не было. Учился он во флорентийской Академии изящных искусств, потом еще изучал архитектуру в университете. Опять же флорентийском: он всегда с удовольствием подчеркивал свое землячество с титанами Ренессанса, отец его уверял даже, что состоит в несколько зыбком родстве с Леонардо да Винчи (который — вот уж ирония так ирония — тоже был бастардом, как и Франко, получивший выдуманную и небывалую фамилию Дзеффирелли в метрике).

Это даже без особого снобизма звучало. Ну что делать, просто так вышло, что католический кружок, куда Франко в отрочестве ходил учить катехизис, играть в пинг-понг и пробовать себя в любительских спектаклях, располагался не где-нибудь, а в монастыре Сан-Марко, кельи которого расписывал фра Беато Анджелико. Так уж получилось, что архитекторов во флорентийском университете учили по-старинному фундаментально, с погружением в смежные изящные искусства вплоть до мозаики. Так сложилось, что в поисках заработка Дзеффирелли-студент устроился после войны ассистентом художника в Театр делла Пергола — а там уж подвернулась судьбоносная встреча с Лукино Висконти, с которой все и началось: в 1949-м в римском театре «Элизео» вышел «Трамвай "Желание"» в постановке Висконти с декорациями Дзеффирелли.

«Художником при режиссере» Дзеффирелли был с тех пор едва ли раза три (в том числе, что поразительно, на римской постановке пьесы Арбузова «Мой бедный Марат» в 1967-м). В его зрелых, самых знаменитых спектаклях — оперных и драматических — он, как правило, все придумывал сам: и режиссуру, и декорации, часто еще и костюмы. И обронил как-то, что в опере и вообще в театре постановочная часть, мол, «родная дочь архитектуры».

Согласитесь — фраза как будто из тех времен, когда в той самой Флоренции зародилась опера. Или по крайней мере из XVIII века, когда театральные художники запросто строили здания театров, а архитекторы при случае изобретали пространства оперных дворцов и храмов. Виртуозное владение перспективой, знание древностей, крепкие способности рисовальщика, известная строгость мышления при вкусе к чудесному и поразительному — все это тогда в равной степени требовалось и от театрального «машиниста», и от зодчего. Барочный театр, помимо прочего, был архитектурной лабораторией, возможностью создавать из расписного холста бесконечные «3D-модели», тестировать эрудитские композиционные приемы и визуальные трюки, которые можно было затем применять и в «большой» архитектуре.

Но мы сейчас, представляя себе хотя бы по сохранившимся с тех пор эскизам все те эфемерные сценические чертоги, ощущаем в основном другое: чувствуем, что это была невероятно сильная и самостоятельная в театральном смысле среда, что тут-то и было подлинное «вещество спектакля». В таких декорациях выйти на сцену и просто поднять руку — уже зрелище, уже драматическое событие с большой буквы.

И велик соблазн именно из всего этого вывести феномен Дзеффирелли — особенно повидав его доскональные акварельные эскизы золотой поры и зная о тоннах старинных увражей, собранных им за годы карьеры. Отчасти это даже будет справедливо, однако Дзеффирелли-режиссера вывести из XVIII века невозможно хотя бы по той причине, что режиссеров тогда просто-напросто не было. Либреттист мог подсказать оперным артистам, какое выражение лица будет уместнее в той или иной арии, а балетмейстер — какая поза будет лучше смотреться (это если пресловутые артисты вообще имели охоту слушать советы в таких случаях); но режиссер в нашем теперешнем понимании, человек, полновластно придумывающий концепцию постановки, выстраивающий не только мизансцены, но и психологический каркас каждой роли,— это уже явление куда более недавнее. А Дзеффирелли все-таки был таким.

Постановщик же, который вдобавок сам проектирует декорации, которому, получается, не нужен никакой посредник (а ведь посредник, чего доброго, может заноситься, капризничать и тянуть одеяло на себя),— и подавно не археологический реликт. Нет, это живое олицетворение режиссерского всевластия, то есть, выходит, характерная фигура именно что новейших оперных времен, даром что они так часто поклонникам Дзеффирелли в целом не нравятся. Неслучайно же мы имеем ныне столько случаев, когда оперы единолично ставят художники (Уильям Кентридж, скажем). Более того: возьмите Пьера Луиджи Пицци (тоже не совсем адепт патриархально-иллюстративного оперного театра) и тем более Дмитрия Чернякова — и у них архитектурный бэкграунд, и они сценографией занимаются самолично.

(2)

Конечно, заподозрить самого маэстро в персональных симпатиях к тому, что делали на сцене его настолько молодые коллеги, затруднительно. Где-то с тех времен, как Патрис Шеро поставил свое «Кольцо» в Байрейте, и до глубокой старости Дзеффирелли костерил текущее положение оперной режиссуры на чем свет стоит. Это я, говорил он, действую так, как положено воспитанному человеку: беря в руки партитуру, честно и уважительно пытаюсь представить себе, что стал делать бы композитор сейчас — как бы он эту вещь увидел сегодня, принимая во внимание то, что теперешняя публика хочет увидеть. А сегодняшние варвары от режиссуры — для них классическая опера не более чем орудие самоутверждения, «гимнастический зал, в котором режиссеры могут тренировать собственное "я"». Нет бы придумывали что-нибудь свое и над своими изделиями вволю издевались.

Тезисы знакомые — уже лет двадцать к ним прибегают те, кто любят изничтожающе произносить слово «режопера». В этом кругу, естественно, на деконструкторские зверства любого современного оперного постановщика один ответ: то ли дело Дзеффирелли, ах, Дзеффирелли, вот у него так все красиво и так благородно, вот он-то все делает как надо.

И действительно: при чтении мемуаров и иных интервью Дзеффирелли может возникнуть ощущение, что перед нами человек, с отчаянием Гекубы наблюдающий за тем, как по чьей-то злой воле падают бастионы большого искусства. Причем наблюдающий очень долго. Сначала на его глазах произошла беда с итальянским театром, для которой он подобрал довольно своеобразное объяснение. Мол, в Северной Европе (включая Россию) происходили большие культурные потрясения, там появлялись все новые и новые передовые драматурги и драмы, поэтому у них поиски новаторского театрального языка хотя бы были логичны. А в Италии после Пиранделло ничего приличного так и не появилось — поэтому уставшие от рутинной тягомотины артисты расслабились, махнули рукой на старые добрые профессиональные нормы и пустились во все тяжкие. Вследствие чего именно из актерской среды появились, в частности, Джорджо Стрелер и Лука Ронкони — да-да, для Дзеффирелли и они были зверями из бездны, «отрицавшими и отвергавшими все законы ремесла».

И дальше, дальше — неореализм тоже был не очень, «в мире неореализма обладание актерскими навыками — непростительный грех». Ну а уж потом, как естественное следствие, пришла поруха и во всемирный драматический и оперный театр.

Дзеффирелли жил и работал в те времена, когда менялось, рушилось, отвергалось и отрицалось много чего — это факт. Локальные незадачи драматургического репертуара в Италии несколько меркнут на фоне того, что вообще происходило с европейским сознанием, политическим и моральным в первую очередь, но и художественным тоже. И дело тут совсем не в артистических эго. Дзеффирелли, воочию наблюдавший, как в 1944-м немцы взрывали центр Флоренции, вряд ли не сознавал, что великой непрерывной традиции больше нет, что ее можно только попытаться реконструировать. Точнее говоря, перепридумать.

А ведь дальше было еще много чего, включая оглушительное пришествие все новых технологий (тоже отрицавших законы всевозможных ремесел), и этим революциям он резонно отдавал должное. Положение стража великих традиций, жреца Настоящего Театра неминуемо должно было стать в этих меняющихся и напластовывающихся обстоятельствах не более чем игрой. Более или менее остросюжетной, но игрой — такой же, как пожившая большеглазая женщина в роли юной японки Чио-Чио-Сан.

(3)

Что до технологий, то это все-таки коварная вещь. Мы знаем, что когда-то были славные певцы-кастраты, чье увечье создавало потрясающие голоса. Знаем, что Сара Бернар сводила с ума несколько поколений театралов всего мира. Но сохранились фонографические записи той же Сары Бернар, и, даже делая милосердную поправку на кошмарное качество звукопередачи, с восторгом слушать эту подблеивающую и подмяукивающую декламацию все равно сложно. Пение последнего кастрата на свете, певчего Сикстинской капеллы Алессандро Морески, тоже задокументировано благодаря фонографу; здесь и подавно приходится делать скидки — не оперный певец, не очень молодой, но ничего не поделаешь: звучит катастрофически.

Перестаем ли мы верить от этого в искусство стародавних певцов или в обольстительность Сары Бернар? Нет, конечно. Просто бесстрастный аудиодокумент — такая вещь, которой может быть мало. Иногда мало в том смысле только, что невольно хочется эту «звуковую дорожку» дорисовать, представить себе, а какое вот тут выражение могло быть у него / у нее, каким жестом могла бы сопровождаться вот эта реплика. А иногда — потому что нам нужен контекст.

Франко Дзеффирелли, с одной стороны, на правах кинорежиссера «зарегистрировал» десятки прекрасных работ: актеры от Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона до Фанни Ардан и Джереми Айронса, оперные певцы калибра молодого Пласидо Доминго, Терезы Стратас, Кати Риччарелли, Елены Образцовой. С другой стороны, он невольно оказался и комментатором этих работ, причем комментатором ценным и ценимым. Многие из этих артистов ушли со сцены еще на его веку, и его воспоминания о них становились все более вескими, глубокими, возвышенно-ностальгичными. И по-человечески захватывающими тоже. Мало кто с такой доверительностью и с таким пылом мог рассказывать о Карлосе Кляйбере или Леонарде Бернстайне, Джоан Сазерленд или Анне Маньяни. И прежде всего о Каллас, конечно.

Сама эта позиция посредника между нами и тем сказочным временем, когда трава была зеленее, а певцы гениальнее, может создать занятный оптический эффект. Дескать, сейчас-то оперные артисты умучены круговертью международных перелетов, диктатурой агентов и причудами режиссеров. А Дзеффирелли — это другое, золотой сон, где на оперной сцене нет ни эйджизма, ни сайзизма, где обладателей великих голосов никто не тиранит. И они как-то сами собой разливаются привольно (с небольшой и нежной режиссерской помощью) на фоне пирамид и колоннад.

Стоит ли говорить, что на практике этой идиллии почти никогда не бывало. Дзеффирелли умел быть не просто настойчивым, но и безжалостным. Рослую Джоан Сазерленд он заставлял ходить на полусогнутых, чтобы она была больше похожа на маленькую и хрупкую ламмермурскую невесту из оперы Доницетти. Во время съемок «Травиаты» Тереза Стратас мучила его перепадами настроения, ревновала к покойной Каллас и швыряла ему в лицо платье, придуманное для Виолетты,— но режиссер победил. Ничего не рождалось само, никому из великих не случалось просто выходить на сцену и петь как придется.

(4)

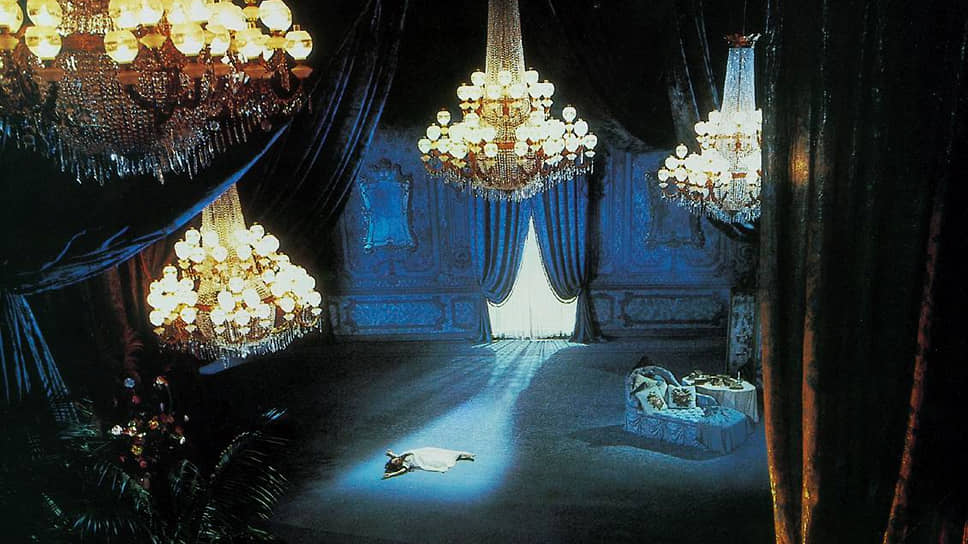

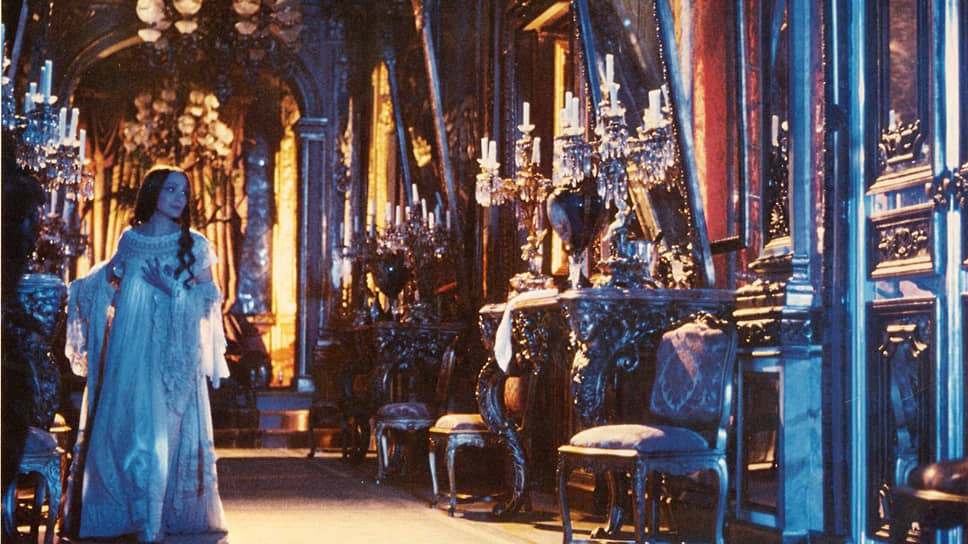

На оперной сцене от него ждали размаха, великолепия, блеска — и не обманывались. Это всегда было как-то обезоруживающе зрелищно, даже если он ставил на крохотной сцене театрика в Буссето, родном городе Верди. Хотя особенно комфортно, конечно, дзеффиреллиевским спектаклям было на сценических просторах театров калибра Metropolitan.

«Турандот» с сияющим дворцом императора, золотыми драконами и полчищами статистов, и все они богато разодеты в диковинные одежды, честно и кропотливо срисованные с китайских гравюр. Сцена «Te Deum» в «Тоске», где на сцене выстроена, кажется, в натуральную величину римская базилика Сант-Андреа, в которой разворачивается — ровно так, как это и могло быть в папской столице 1790-х,— ослепительная и многолюдная церковная процессия; и у зрителя в этот момент так захватывает дух, что он даже упускает из виду барона Скарпиа с его злобными декларациями. А «Аида»! Пирамиды, карнакский лес колонн, испещренных изображениями божеств, фантастический парад египетского воинства. Даже «Паяцев» — историю, в общем-то, камерную — он в старости показывал как нечто грандиозное, выстроив на сцене целый город.

Все это сверкало, поражало, восхищало, воспринималось каким-то дивным несбыточным празднеством, которое в реальной жизни не под силу устроить никакому магнату. И все же было на свой лад очень уютно. Дзеффиреллиевские спектакли бесконечно милосердны даже по отношению к тем, кто оперную музыку на самом деле не очень любит: всегда можно было грешным делом отвлечься от пения и погрузиться в созерцание на славу сделанной архитектурно-предметной среды. И уж подавно к тем, кто не хотел никаких лишних сложностей: пусть в «Кармен» будет Севилья времен Мериме, а в «Травиате» — Париж времен Дюма-сына.

Рефлексия тут совершенно не к месту. Скажем, «Турандот» — вовсе не аутентичное произведение китайской культуры, а глубоко европейская модернистская адаптация фьябы Гоцци, написанной, в свою очередь, по мотивам персидской сказки. Так что, если ее ставить, этнографически точная Поднебесная на сцене — вовсе не какая-то заповедная необходимость. Но подобные сомнения дзеффиреллиевскому творчеству совершенно чужды, никакие скрытые смыслы и неявные подтексты его не волновали. Уж что написано — то написано. Если действия героя понятны — прекрасно, если же что-то необъяснимо или дурно мотивировано — то не надо ничего изобретать, оставим все как есть. Только постараемся как-то эти трудные места задекорировать, прикрыть зрелищностью и эффектной актерской игрой, и все тут.

Стоит заметить и еще одно. В драматическом театре Дзеффирелли охотно ставил в свое время вполне современных авторов, в оперном же предпочитал испытанные, общеизвестные, давным-давно состоявшиеся большие шлягеры. Ничего дискомфортного — даже образца «Воццека» Берга или «Замка герцога Синяя Борода». Барочные оперы немножко ставил, но опять-таки трактовал их на нарядно-солнечный лад. Сочувствовать понятным, крупно поданным человеческим страстям — это зритель мог на его спектаклях в избытке, а вот явления чего-то жуткого, мрачного, иррационального сильной стороной Дзеффирелли не были. Это заметнее всего, пожалуй, в его «Дон Жуане». Когда в конце красочного, дорогого, веселого спектакля герою приходит время погибать, то тут ждешь чего-то невообразимого — роскошно поданной адской бездны, пламени, великой катастрофы. Но нет: режиссер просто гасит на сцене свет и выпускает несколько принимающих драматические позы артистов миманса, неловко загримированных под мертвецов.

Наивно? Да, конечно. Но, с другой стороны, это тот случай, когда «наивно» не значит «легко». Сегодня есть режиссеры, которые либо по коммерческим, либо по идейным соображениям пытаются действовать в том же духе. Результат, как правило, смехотворен, а иногда и отвратителен. Помимо искренней веры в гармоничность и красивость оперного зрелища, у Дзеффирелли все-таки были невероятная школа, художественное знаточество, вдохновение, исключительное чувство композиции, формы, соотношения масс. И без этих драгоценных вещей присягать на верность большому стилю для начала просто бессмысленно.

(5)

Мириады людей, которые признаются, что благодаря Дзеффирелли открыли для себя и полюбили оперу, чаще всего имеют в виду не его сценические спектакли, а его фильмы-оперы, прежде всего «Травиату» (1983). Оглушительный успех его оперных киноработ парадоксален: в этом жанре все вопиюще противоречит тому, как искусство оперы развивалось веками. И тем не менее эти фильмы мало того что сильно повлияли на последующую уже сценическую жизнь этого самого искусства. Многим они кажутся такой же естественной и благородной формой существования оперы, как привычное представление в раззолоченном зале с ярусами лож.

Не то что бы сам Дзеффирелли сам жанр фильма-оперы придумал — формально он существовал задолго до триумфов его «Травиаты» и «Отелло», еще с 1950-х годов. Но именно он вывел этот жанр на небывалую высоту: колоссальные бюджеты, показы на главных международных фестивалях, широчайшая медийность.

Его «Паяцы» и «Сельская честь», по сути, просто фиксация соответствующих постановок в «Ла Скала» — они были сняты в сжатые сроки прямо в театре, только без зрителей и с расстановкой на сцене камер и светового оборудования. Совсем другое дело — «Травиата» и «Отелло»: там никакого театра с его ограничениями уже не было, съемки шли и в павильоне, где строились умопомрачительные декорации, и на натуре. В «Травиате» зрителю показывают всамделишный, не бутафорский Париж, в «Отелло» — настоящий средиземноморский остров, правда, не Кипр, а Крит. Все спецэффекты тоже не театральные: так, на съемках «Отелло» буйство морской стихии изображал отряд местных пожарных, поливавших площадку водой из брандспойтов, да так обильно, что вся команда вымокла и слегла с простудой.

Такие съемки — процесс затяжной. Сначала певцы с оркестром записывали оперу от и до в студии. А уж потом им приходилось играть на площадке дубль за дублем, записывая сцены вразнобой и под фонограмму. Естественно, это категорически не похоже на оперный спектакль с его живым дыханием и театральной напряженностью, и многие певцы бывали к такому совершенно не готовы. Но ведь мы действительно, смотря эти фильмы, вовсе не думаем о том, что перед нами результат сложного монтажа, что певцы в кадре не поглощены пением, а только открывают рот.

Оперный театр вроде бы по определению предполагает дистанцию: на сколь угодно прекрасный спектакль нужно смотреть из зала. С учетом этого придумывались декорации, движения певцов на сцене, их грим, в конце концов. Вот в этом была традиция, в этом были, казалось, единственно возможные скрепы. Отбросить их и согласиться на то, что твою игру и твое лицо будут показывать крупным планом на большом киноэкране,— это не только для певцов в свое время было мучительной задачей. Зритель, уже привыкший к кинематографу с его визуальными средствами и его живоподобием, тоже мог засомневаться: не всякая примадонна при таких условиях в роли юной героини будет выглядеть пленительно. Неслучайно же бывали такие фильмы-оперы, где играли совершенно не оперные актеры соответствующих типажей, озвученные чужим вокалом. Как, например, в советском «Евгении Онегине» 1958 года, где Татьяна в исполнении Ариадны Шенгелая пела голосом Галины Вишневской, а Ольга в исполнении Светланы Немоляевой — голосом Ларисы Авдеевой.

В сущности, и Дзеффирелли ничто не мешало ради красивой картинки поступить так же. Но он все-таки предпочел работать с певцами — и добивался-таки от них естественной, подробной игры и непринужденного существования в кадре.

Штука в том, что, полюбив такие фильмы, ты потом от оперных артистов будешь ждать, что они и на сцене будут играть так же естественно и так же подробно. Что любовные дуэты, допустим, они не будут петь, стоя порознь и глядя на дирижера. И повышенная требовательность сегодняшних оперных режиссеров к актерской стороне спектакля — не их причуда, а результат именно этого запроса, сформированного в том числе дзеффиреллиевскими лентами.

Сейчас место фильмов-опер отчасти заняли трансляции оперных спектаклей: и певцы приучились не бояться крупных планов, и операторы с режиссерами наловчились выдавать даже в прямом эфире, без монтажа, более или менее качественный продукт. И все равно кажется, что для современной оперной режиссуры с ее поиском новых возможностей и непосредственного контакта со зрителем жанр именно что полноценного фильма-оперы должен представляться невероятно заманчивым. Увы, нет. Теперь, после смерти Дзеффирелли, этот жанр, похоже, тоже умер.

(6)

Часто бывает так: когда хотят похвалить какую-нибудь костюмную, настойчиво историзирующую постановку, то говорят, что это, мол, проявление верности автору. Дзеффирелли это тоже ставили и продолжают ставить в заслугу. И поступают неосмотрительно — мотив верности автору на самом деле почти ничего не объясняет.

Да, он говорил, что уважение к автору и есть для него главное руководство при работе с классическим произведением — будь то драма или опера. Но с примечательными оговорками — мол, все равно нужно при этом исходить из условий сегодняшнего дня и текущих потребностей.

Эти оговорки подчас так далеко его заводили, что консерваторам на самом деле было от чего прийти в ужас. Возьмем того же «Отелло» — музыка Верди в фильме звучит не то чтобы в аутентичной целости и сохранности. Тут и там купюры, фрагменты балетной музыки из малоупотребительной парижской редакции оперы, наоборот, вставлены — но не в те эпизоды, которые имелись в виду у композитора. Более того: пропала песня Дездемоны об иве, и это не какой-то кусочек речитатива, на отсутствие которого пожалуется только педант, а важный, знаменитый и прекрасный номер.

Дзеффирелли по этому поводу ничуть не переживал: да, пришлось пойти на известные жертвы, но ведь он делал только то, что сам Верди и его либреттист Арриго Бойто проделали с трагедией Шекспира. Они ее приспособили к нуждам оперного театра — ну а Дзеффирелли, в свою очередь, приспособил партитуру Верди к требованиям кино.

Но самый показательный случай — это «Иисус из Назарета», телевизионный блокбастер, задуманный как экранизация Евангелия. Здесь привходящих обстоятельств было отчаянно много: фильм делался по благословению папы Павла VI, но, помимо Ватикана, надо было из рыночных соображений всерьез учитывать религиозные чувства американских протестантов. А из соображений художественных — сделать сериал, который бы импонировал людям не просто всех христианских конфессий, но даже и атеистам. Сценаристы во главе с Энтони Бёрджессом где-то шли на компромиссы, где-то проявляли вольность, где-то были тенденциозны, но все как будто бы сложилось без швов. «Иисус из Назарета» для телезрителей конца ХХ века превратился во что-то наподобие того, чем была Библия с гравюрами Гюстава Доре для массовой аудитории конца века XIX,— красивый набор комфортных иллюстраций: недаром евангельский сериал Дзеффирелли на Западе по сей день показывают по телевидению на Страстной неделе. Тем не менее гравюры Доре вовсе не были вершиной христианского искусства, художественной истиной в последней инстанции. То же и с «Иисусом из Назарета»: сам первоисточник вместе с бесконечными традициями его осмысления и толкования — материя настолько трудная и многогранная, что любое его иллюстрирование всегда будет условным. Тем более — в формате телесериала с дорогими суперзвездами, где Святую Землю «играют» пейзажи Туниса и Марокко. Насколько такие иллюстрации впечатляют аудиторию, кажутся ей достоверными и аутентичными — это всегда очень сильно зависит не от намерений создателей, а от духа времени. В этом смысле «Иисус из Назарета» неотделим от эпохи «аджорнаменто» — тектонических перемен в католической церкви, после Второго Ватиканского собора старавшейся открыться современному миру.

Есть, правда, у Дзеффирелли чистейший образец того, что действительно не назовешь иначе, чем верностью автору — это «Ромео и Джульетта». Но здесь эта верность — не в натурных красотах старинных итальянских городов, не в кропотливо воссозданных костюмах конца XV века и уж тем более не в музыке Нино Роты. Она в том, что Дзеффирелли взял на главные роли актеров-тинейджеров. Их наивная, но неприкрытая, острая сексуальность — та живая и подлинная нота, без которой и ренессансный колорит попросту не работал бы. Однако и здесь атмосфера 1968 года все-таки не менее важна, чем вневременная постановочная интуиция.

(7)

Дзеффирелли не просто обижался, когда его обвиняли в старомодности,— ему этот упрек казался совершенно незаслуженным. Особенно когда речь шла об опере. Эти люди, которые выводят в «Травиате» Виолетту в джинсах, говорил он уже в 2000-е,— неужели они не понимают, что старомодны на самом деле они? Занимаются актуализацией оперных сюжетов уже добрые сорок лет — и все еще считают, что производят что-то новомодное.

Действительно, оперная публика уже смирилась с тем, что короли и паладины выходят на сцену в современных костюмах. Но вот в масс-культуре, как это ни удивительно, демонстративные грехи против историзма воспринимаются более нервно. «Ромео + Джульетта» База Лурмана в 1996 году, где вместо Вероны пышной были теперешние американские реалии, прозвучали оглушительной сенсацией. Прошло добрых пятнадцать лет, Владимир Мирзоев выпустил своего «Бориса Годунова», разыгранного в Москве 2010-х,— и российская публика реагировала так ошеломленно, как будто нигде и никогда такого не видала. А теперь у нас есть, например, «Бриджертоны» и чернокожая Анна Болейн, породившие все то же изумление: как же так, ведь во всамделишном прошлом такого быть не могло.

Вкус Дзеффирелли к историческому правдоподобию во многом сформирован Висконти: тот, как говорят, настаивал, что если в кадре есть подлинный комод 1860-х годов, то и в ящиках его должно лежать подлинное белье того времени. Зритель этого, разумеется, не увидит, но истинная достоверность создается в том числе невидимыми деталями. (Тем большим ударом для Дзеффирелли была висконтиевская «Травиата», где действие, о ужас, было перенесено на тридцать лет вперед — из 1840-х в 1870-е.)

Но что художественное произведение вообще можно судить по критериям документальной историчности — это придумали не при жизни Дзеффирелли и Висконти, а гораздо раньше, в XIX веке. То, что начиналось у романтиков как меланхоличный мысленный побег в далекие времена, превратилось в тягу к наглядным картинам прошлого. Будь то литература (великий расцвет исторических романов), живопись (академики, страстно изучающие источники ради очередного салонного полотна на средневековый сюжет) или театр (в том числе оперный — досконально воспроизведенные в декорациях готические соборы и замки надолго вошли в моду). Двадцатый век эту культуру художественного воспроизведения былых времен по привычке оберегал достаточно долго, чтобы для многих она казалась чем-то само собой разумеющимся. Но она показалась бы странной и Шекспиру, совершенно беззаботно относившемуся к анахронизмам. И живописцам фламандского Возрождения, одевавшим библейских героев на манер тогдашних жителей Брюгге или Гента.

Что Дзеффирелли эту культуру считал все-таки преходящим фактом, а не адамантовой нормой жизни — это видно из того, что уже в 2000-е он скрепя сердце изобразил в «Паяцах» не захолустье времен Леонкавалло, а захолустье современное, с джинсами, мотороллерами и граффити. Но что он воспринимал ее с нежностью и пытался хотя бы память о ней на свой лад сберечь — это, конечно, несомненно.

Когда-то, во времена Верди, историзирующий большой стиль был начисто лишен той зловещей помпы, которую ему так часто навязывала уже в ХХ веке тоталитарная культурная политика. Нет, в нем на самом деле было много задора, дерзания, оптимизма: дескать, мы живем в передовую эпоху, наука открыла нам, каким нарядным было старинное прошлое, почему бы этим не воспользоваться всем на радость? К тому же и технический прогресс научил нас, как эту старинную нарядность на театральной сцене подсвечивать электрическим светом и как строить неоготические громады из железобетона.

У Дзеффирелли игры с большим стилем всегда именно это радостное прямодушие сохраняли. В этом их сила: может быть, потому они даже если не завораживают, то непременно утешают. В том числе и тогда, когда реальность, данная нам в ощущениях, бесконечно более чудовищна и горька, чем любая старомодность.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram