История большого взрыва

Иван Сухов о том, как гибель Ахмата Кадырова могла стать возвратом к войне, а стала поворотом к миру

Бывают моменты, когда история делает поворот. Но сразу трудно понять, в какую сторону: случается, что на понимание уходит лет 20.

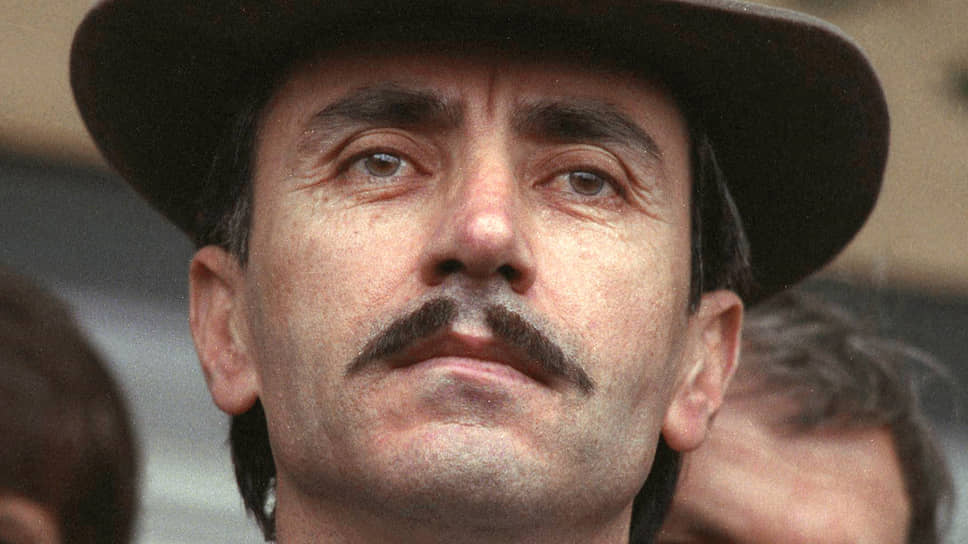

Президент Чечни Ахмат Кадыров (в центре) во время празднования Дня Победы в Грозном за несколько минут до взрыва, 2004 год

Фото: Юрий Тутов, Коммерсантъ

Президент Чечни Ахмат Кадыров (в центре) во время празднования Дня Победы в Грозном за несколько минут до взрыва, 2004 год

Фото: Юрий Тутов, Коммерсантъ

20 лет назад, в 10:35 9 мая 2004 года, под центральной трибуной стадиона «Динамо» в Грозном сработало мощное взрывное устройство. На стадионе шли торжества по поводу Дня Победы; парад, в котором принимали участия формирования чеченской милиции и другие республиканские отряды, принимал Ахмат Кадыров. Кадырову было 52 года; полгода назад он был избран президентом Чеченской Республики. На стадионе работали генераторы помех, но подрыв, по версии следствия, осуществили с помощью провода. Ахмата Кадырова, у которого трибуна взорвалась буквально под ногами, тяжело ранило; он умер по дороге в больницу. Всего погибло семь человек, включая председателя Госсовета Чечни 43-летнего Хусейна Исаева, фотокорреспондента Reuters Адлана Хасанова и 8-летнюю девочку, которая получила осколочное ранение головы. Всего раненых оказалось несколько десятков; в их числе был командующий Объединенной группировкой федеральных войск на Северном Кавказе генерал-полковник Валерий Баранов.

Гибель Ахмата Кадырова оказалась результатом нескольких фатальных совпадений: в пятницу, 7 мая, Ахмат Кадыров присутствовал в Москве на инаугурации Владимира Путина, во второй раз избранного президентом России. Владимир Путин пригласил главу Чечни остаться в столице на торжества по случаю Дня Победы, но Ахмат Кадыров предпочел принять участие в празднике дома и 8 мая улетел в Грозный. За несколько минут до взрыва генерал-полковник Баранов предложил ему сойти с трибуны: парад закончился, начался концерт, и был шанс успеть к торжественному маршу в расположении 46-й бригады внутренних войск. Ахмат Кадыров сказал, что хотел бы послушать еще две-три песни популярной певицы Тамары Дадашевой, открывшей концерт. Оба эти выбора оказались роковыми.

Расследование уголовного дела по факту террористического акта, повлекшего смерть Ахмата Кадырова, Хусейна Исаева и еще пятерых граждан, не завершено: его приостановили в 2007 году, после того как были убиты полевые командиры сепаратистов, бравшие на себя ответственность за теракт.

Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров в 2009 году пытался инициировать возобновление расследования, но ГСУ по Южному федеральному округу (в который тогда входила Чечня) отказалось это сделать, сославшись на отсутствие процессуальных оснований. В потоке десятков резонансных уголовных дел прошедших 20 лет дело о теракте в Грозном выпало из поля общественного внимания. Может быть, одной из причин этого стали радикальные изменения, произошедшие с тех пор на Северном Кавказе.

Взрыв посреди пожара

Девочка, раненая во время захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Девочка, раненая во время захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Я, как журналист, освещал события на Северном Кавказе с 2000 по 2015 год. В 2004 году, честно говоря, было трудно представить себе, что там возможны изменения к лучшему. Казалось наоборот, что все складывается максимально неблагоприятно и опасно: это была сплошная зона риска.

В Дагестане в 2004 году едва не дошло до столкновения между группой влияния главы Госсовета Магомедали Магомедова и дерзкой аварской оппозицией, не без гордости носившей напоминающее об афганских реалиях прозвание «северный альянс».

В июне 2004 года большой отряд боевиков напал сразу на несколько объектов в Ингушетии и несколько часов отбивался от подоспевших силовиков.

Летом несколько дней гремели минометы в Южной Осетии, едва не спровоцировав столкновение России с Грузией.

В августе боевики внезапно напали на Грозный и удерживали часть районов на протяжении нескольких часов, прежде чем были окружены и подавлены.

1–3 сентября произошел террористический акт с массовым захватом заложников в Беслане, заставивший содрогнуться всю Россию.

Осенью из-за криминальной истории, которая оказалась связана с семьей тогдашнего главы Карачаево-Черкесии, едва не полыхнуло в Черкесске (или все же полыхнуло, если вспомнить, что возмущенная толпа ворвалась в здание региональной администрации, которое охранялось солдатами внутренних войск, и требовала отставки главы региона, а разошлась только после прибытия тогдашнего полпреда президента в Южном Федеральном округе Дмитрия Козака).

Наконец, через год, в октябре 2005 года, боевики напали на Нальчик.

Почти невозможно было себе представить, что эта трагическая серия прервется: 2004 год словно отбросил Россию к 1999-му, когда возникла неиллюзорная угроза ее территориальной целостности. И первым шокирующим звеном в этой цепи был теракт в Грозном, в котором погиб Ахмат Кадыров.

Кавказ полыхал, и только во сне можно было увидеть тогда, что спустя всего несколько лет экскурсии в Чечню в сезон будут продаваться на пятигорском Цветнике и пользоваться спросом. А потом Чечня и подавно станет самостоятельным туристическим направлением: ручеек любителей экзотики, стремившихся добраться до старинных родовых башен или озера Кезиной-Ам, в условиях сокращения ассортимента и доступности заграничных поездок превратился в постоянный поток.

Поколение депортации

Туристы, как это у них принято, чаще всего не задаются вопросом, что их не было бы в Чечне, если бы вокруг фигуры Ахмат-хаджи Кадырова повернулась история. Без него этот поворот, наверное, все равно бы произошел, но, видимо, как-то совсем иначе. Невозможно представить, как и когда именно.

Ахмат Кадыров был человеком поколения, которое поверило в чеченскую независимость. В 1944 году, за семь лет до его рождения, Иосиф Сталин принял решение депортировать всех чеченцев и всех ингушей из мест их постоянного проживания на Аргуне, Ассе и Сунже в Казахстан. Как известно, кроме вайнахов тотальной депортации подверглись еще несколько народов.

Никаких публичных документов, подразумевающих мотивировочную часть решений о депортациях, не было и быть не могло. Подразумевалось, что народы несут таким образом ответственность за недостаточную лояльность по отношению к советской власти в условиях гитлеровского наступления

Копья вокруг этих решений ломаются до сих пор и будут ломаться, пока жива память о тех событиях; самые хладнокровные историки, решительно опровергающие мифы о вайнахском коллаборационизме, упоминают тем не менее об антисоветских восстаниях в этой части Кавказа, фактически в ближайшем советском тылу. Но обвинение всего народа всегда огульно, оно всегда делает виноватыми всех без разбора, как таковое всегда несправедливо и порождает ксенофобские штампы с одной стороны, ненависть и жажду мести — с другой. Достаточно сказать, что чеченцы и ингуши сражались в рядах Красной армии. Те из них, кого не депортировали с фронта, возвращались в родные места и заставали их пустыми либо встречали там чужих людей вместо своих выселенных близких. И отправлялись следом за депортированными, чтобы разделить их судьбу, и с ужасом искали своих в долгих списках погибших во время выселения.

В 1957 году, через 13 лет после депортации и спустя 4 года после смерти Сталина, чеченцам и ингушам разрешили возвращаться домой. Никто не просил прощения и не ставил вопроса о реабилитации, но была восстановлена Чечено-Ингушская АССР. Ахмату Кадырову было неполных шесть лет, когда он вместе с родителями вернулся в Чечню из Карагандинской области Казахстана.

Ему было 38, когда он, выпускник медресе Мири Араб в Бухаре (Узбекская ССР), основал первый на Северном Кавказе Исламский институт. 39 — когда уехал учиться на шариатский факультет Иорданского университета. 40 — когда Чечня провозгласила независимость, и 43 — когда началась первая чеченская война (1994–1996).

Если заглянуть в биографии политиков и полевых командиров, делавших историю независимой Чечни либо наоборот пытавшихся связать свою судьбу с Россией и противостоять сепаратистам политически или с оружием в руках, станет понятно, что все они или родились в депортации, как Ахмат Кадыров или Аслан Масхадов, или оказались в ссылке детьми и в ней выросли, как Джохар Дудаев или Руслан Хасбулатов, или родились спустя несколько лет после возвращения.

Сильнейшие эмоции этого поколения, которые оно переживало на фоне коллапса СССР, тоже по-своему двигали историю и формировали систему координат, в том числе политических и нравственных.

Наверное, для многих чеченцев этого поколения был момент, когда не поддержать независимость было немыслимо. Когда началась война, приведшая к жертвам среди гражданского населения, эти чувства только усилились; в народной памяти ожили воспоминания о десятилетиях противостояния времен Большой Кавказской войны XIX века, о Ермолове, Шамиле, о последующих восстаниях, о передаваемом из поколения в поколение воинском этосе. И о том, как сравнительно недавно все это было с точки зрения даже не истории страны или края, а с точки зрения истории каждой семьи.

Сквозь «туман войны»

Но когда война затянулась, понадобились, по-видимому, другие сегменты национального опыта, в том числе опыта катастроф, которыми была для Чечни и Большая Кавказская война XIX века, и депортация. И среди людей, которые не мыслили себя вне идеи независимости, нашлись те, которые поняли, что продолжение войны может стать фатальным для общества, которое они представляют.

Для того чтобы прийти к этому выводу, надо обладать умением посмотреть на ситуацию несколько со стороны, абстрагировавшись от мощнейшего нарратива, генератора мифов, создаваемого на любой войне и вокруг нее. Подняться над позициями, часто исключающими возможность маневра, в которые открытый военный конфликт ставит военных, политиков и общественных деятелей. Их трудно за это винить; обстоятельства войны сильнее многих, возможно, сильнее любых других обстоятельств, и зачастую эти обстоятельства диктуют участникам войны их обязанности и их единственно возможные поступки.

Тактически для Ахмата Кадырова и нескольких вчерашних сепаратистских лидеров было почти невозможно принять решение прекратить воевать и начать сотрудничать с российскими военными и гражданскими властями. Но стратегически они увидели, что альтернативой является бесконечное самовоспроизведение кошмара, эпицентром которого была Чечня в конце 1999—начале 2000 года.

Может показаться, что для такого «прозрения» было необходимо какое-то сверхъестественное, недоступное, например комбатанту или обывателю, понимание ситуации. Отчасти так, но в основном это, по-видимому, была лишь интуитивная способность увидеть через «туман войны» те угрозы, которые обществу могло принести ее продолжение.

Я два раза брал интервью у Ахмата-хаджи Кадырова. Он выглядел старше своих пятидесяти с небольшим лет, говорил хрипло и коротко, скорее как командир, чем как богослов. Он говорил очень простыми и понятными словами, в полчаса беседы с ним не оставалось вопросов: это было прекрасно с точки зрения места на газетной полосе и вдвойне прекрасно потому, что оба раза Ахмат-хаджи Кадыров отверг идею присылки текста на согласование (без чего в это время не обошелся бы уже ни один российский чиновник такого уровня и в такой зоне ответственности).

Человек на плотине

Ахмат Кадыров на парламентском слушании комитета Государственной Думы по Чечне, 2000 год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ахмат Кадыров на парламентском слушании комитета Государственной Думы по Чечне, 2000 год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За вещи, которые говорил и в итоге сделал Ахмат-хаджи Кадыров, его было бы логично выдвинуть на Нобелевскую премию мира, но в силу многих обстоятельств, связанных в том числе и с никогда не прекращавшейся борьбой идей, этого не случилось. Что говорить о Нобелевском комитете, если даже в России переименования в честь Ахмата Кадырова объектов в Москве и Петербурге вызывали дурацкие локальные скандалы.

Между тем Ахмат-хаджи Кадыров оказался человеком, который остановил чеченскую войну. Это особенно важно помнить в сегодняшнем мире, в разных, порой весьма продвинутых частях которого люди с несопоставимо большим весом, влиянием и ресурсами, чем у выпускника курсов комбайнера и строителя-шабашника из чеченского села, отказываются наотрез от решений, способствующих деэскалации и достижению мира.

Он пошел на сотрудничество с российскими властями, понимая, что отказ от такого сотрудничества будет означать смерть многих людей с обеих сторон в каждую следующую минуту.

При этом он отдавал себе отчет в силе своей позиции: Россия не могла урегулировать ситуацию в Чечне без чеченцев, а чеченцы из пророссийской гражданской администрации времен первой войны провалились как политики, оказались вне чеченской жизни и банально состарились.

Смерть людей в каждую следующую минуту ему, его чеченским соратникам и его российским партнерам удалось предотвратить не сразу.

Но они нашли и сдвинули с мертвой точки то колесо, поворот которого перекрывал плотину, поверх которой хлестал непрерывный поток человеческого горя.

Адски медленно — для ситуации, когда дорог был каждый день и каждая жизнь,— он и его соратники стали работать над нормализацией в зоне абсолютного постапокалипсиса, какой были Грозный и значительная часть Чечни спустя полгода после начала второй войны: без связи, без единого целого многоэтажного здания и с заброшенным частным сектором, с минами в руинах, с трамвайными рельсами, выходившими из-под одной развалины и уходившими в другую; с комендантским часом, с блокпостами, при проходе через которые исчезали люди; с мучительными поисками пропавших во время зачисток, с передачей тел, с вышедшим из-под какого бы то ни было контроля повседневным насилием. Войну всегда легче начать, чем закончить: она мгновенно порождает целые когорты влиятельных лиц, заинтересованных в ее продолжении любой ценой.

Мир не без темных сторон

То, что получилось у Ахмата Кадырова (и его российских партнеров), можно подвергать критике.

Пуристы от федерализма, а тем более сторонники большей централизации и унификации России, скажут, что в Чечне создан слишком уж особый политический режим.

Экономисты схватятся за голову, подсчитывая истраченные средства.

А правозащитники будут говорить, что, борясь с чрезвычайным всевластием федеральных силовиков, Кадыров построил собственный силовой контур, в очень большой степени закрытый от внешних инструментов контроля и надзора и руководствующийся скорее интуитивным представлением о добре и зле, чем буквой и духом российских законов.

Но сами же правозащитники признают: уровень ежедневного внесудебного насилия в отношении гражданского населения значительно, многократно сократился, в том числе благодаря усилиям администрации Чечни во главе с Ахматом Кадыровым.

В переводе с языка презентаций это значит: в Чечне наступил мир.

Да, никогда с этим не согласятся непримиримые сепаратисты. Или радикальные исламисты, с которыми Ахмат Кадыров вел личную религиозную войну. Или многие из тех, кто потерял близких на войне или после, причем с обеих сторон, или пострадал за родственников, собственные убеждения или попросту на работе, как, например, подвергавшиеся нападениям адвокаты, правозащитники и журналисты (некоторые из них погибли).

Да, были и будут вопросы к процедурам референдума по новой конституции Чечни и выборов президента, прошедшим в 2003 году в полуразрушенной республике с обезлюдевшими городами.

Да, на место одних, казалось бы, решенных гуманитарных вопросов то и дело приходят новые, и некоторые принятые в Чечне практики вызывают, вероятно, изумление даже у видавших виды российских чиновников и правоохранителей.

Да, не очень понятен ресурс прочности созданной нетривиальной системы.

Но в фундаменте всех этих споров и доводов лежит очень простая даже не система, а шкала координат. На одном ее конце война, а на другом — мир. И мир лучше войны, как бы кто ни старался убедить в обратном. Ахмат Кадыров понял это еще четверть века назад, осенью 1999 года. Через пять лет он погиб на этом пути.

Точка невозврата

Семья на площади перед мечетью «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Семья на площади перед мечетью «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его гибель, в которой многие с ужасом, а некоторые, возможно, и не без удовлетворения видели начало событий, способных опрокинуть Кавказ в хаос, стала, наоборот, началом долгого периода мира.

Не рождением, но точкой невозврата на пути создания новой Чечни, в которой не пылит по дорогам бронетехника, не идут бои в городах и горах, не гибнут люди, не замирает с заходом солнца всякая жизнь и не пахнет железом, бензином, дымом, крошеным бетоном и битым стеклом.

Шали встречает вас зеркальными фасадами небоскребов, Аргун пронзает ночное небо лазерной подсветкой минаретов, а по центру Грозного гуляют туристы из Москвы, Петербурга, Тулы и бог знает откуда еще.

Стадион «Динамо», на котором грохнула та бомба, лежал посреди все еще полностью разрушенного города Грозный. Российские чиновники сначала вообще хотели отказаться от его восстановления, а потом очень старались создать такую схему финансирования строительства, которая бы исключила коррупционные схемы, болезненно знакомые по временам первой чеченской. Поэтому деньги в восстановление шли медленно, и это наверняка каждый день мучило Ахмата Кадырова как главу республики.

В день его похорон в Чечню прилетел Путин и с борта вертолета имел возможность видеть в подробностях раскуроченный штурмами 1994, 1996 и 1999 большой город. Смерть Ахмата Кадырова невольно оказалась условием начала строительства, как до этого жизнь оказалась условием наступления мира.

Стоит приехать теперь в Чечню, чтобы увидеть, как многое у него получилось, и убедиться, что мир в конце концов венчает любую войну. Нужно для этого много: простое, возможно, мгновенное понимание действительно важных вещей. И силы для нечеловеческой, смертельно опасной, но в конечном счете благодарной работы по переделке войны в мир.