Руины поэзии

Петр Белый: гражданственный формализм

Петербургский художник и куратор Петр Белый (род. 1971) совмещает две, казалось бы, несовместимые ипостаси: формалиста и активиста, мастера «искусства для искусства» и организатора художественной жизни. Впрочем, и как художник, и как куратор он верен одному принципу — меланхолической поэзии, где самому банальному, обыденному материалу позволено говорить о заботах и печалях современности.

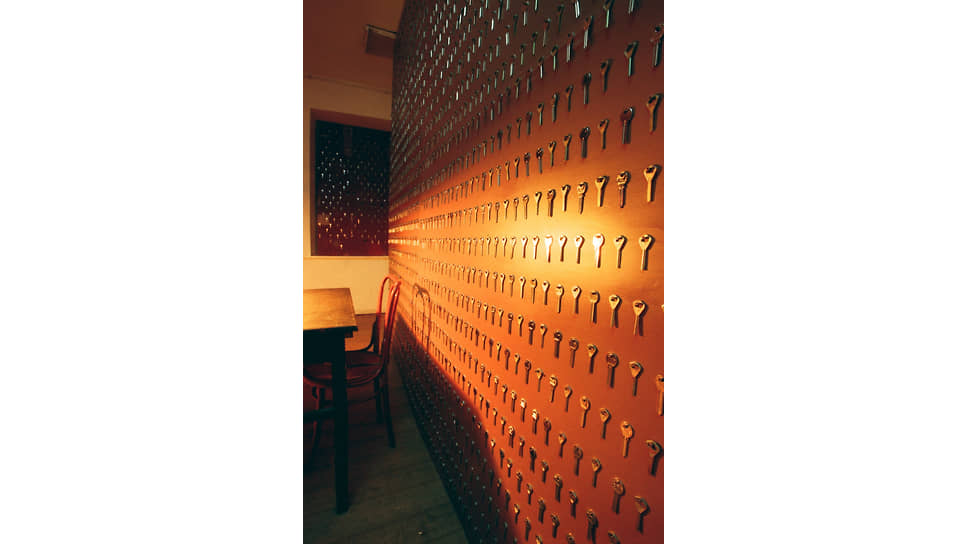

«Опасная зона», 2006

Фото: предоставлено Петром Белым

«Опасная зона», 2006

Фото: предоставлено Петром Белым

Этот текст — часть проекта «Обретение места. 30 лет российского искусства в лицах», в котором Анна Толстова рассказывает о том, как художники разных поколений работали с новой российской действительностью и советским прошлым.

Бывают такие художники, чью творческую биографию проще всего описывать при помощи противительных конструкций с «но» и «однако». Петр Белый — мастер печатной графики, однако учился не у своего отца, замечательного ленинградского графика Семена Белого, который, в свою очередь, учился в ЛИСИ у одного из лидеров «ленинградской школы» Александра Ведерникова, бывшего первой скрипкой в Экспериментальной литографской мастерской, недобитом в ходе всех сталинских кампаний рассаднике модернизма, а в Лондоне.

Петр Белый, возможно, первый формалист среди всех петербуржцев, эстет-перфекционист, идущий от материала и вглубь материала, однако этот эстетский формализм не помешал ему сделаться, как говорили раньше, общественником, одним из самых активных организаторов, точнее — самоорганизаторов, художественной жизни Петербурга. Впрочем, одно и другое отчасти связано: художнику, проведшему 1990-е в Лондоне «молодых британцев» и привыкшему к столпотворениям на вернисажах в White Cube и у Саатчи, институциональный пейзаж Петербурга 2000-х показался пустыней, и он не стал ждать милостей от природы, а принялся возделывать свой сад.

Дорога из СХШ вела в Академию художеств и дальше вверх по академической лестнице, но Белый пошел в куда более либеральную Муху — на отделение керамики Мухинского училища, к Ольге Некрасовой-Каратеевой, знаменитому педагогу и участнице группы художников-керамистов «Одна композиция», еще во времена застоя занявшихся авангардным формотворчеством под декоративно-прикладным прикрытием. Вскоре то, что выглядело авангардом в перестроечные годы, стало разочаровывать, мир без берлинских стен и железных занавесов предоставлял другие возможности.

Белый уехал в Лондон, вначале жил сам по себе, изобретал живописный метод «реалистического дриппинга» и писал картины, которые теперь старательно прячет от публики и критики, а после поступил в аспирантуру факультета печатной графики Камберуэлла — колледжа, входящего в систему Лондонского университета искусств. Система преподавания сочетала крепкую ремесленную школу и эпизодические явления звезд вроде Паулы Регу или Трейси Эмин, но самой важной оказалась встреча с приглашенным педагогом Томасом Кильппером, немецким художником-радикалом, отсидевшим срок за участие в RAF.

«Обычная стройбаза для меня — территория вдохновения»

Прямая речь

Фото: предоставлено Петром Белым

Фото: предоставлено Петром Белым

- Об образе руин

Сейчас это выглядит немного наивным, но в начале 2000-х была некоторая ностальгия по большому стилю. Мое поколение было свидетелем крушения империи: нас окружали руины, разрушенные заводы, фабрики, это было частью перестроечной реальности, наш визуальный опыт. Мы медленно расставались с встроенной имперскостью, представители последнего поколения, которое тренировали в традиционной парадигме как художников идеологического фронта, а потом система моментально рассыпалась. Проживание этого опыта тотальных перемен заняло у меня почти 10 лет. И казалось, что ощущение утраты передает сам пластический язык черно-белой гравюры, трагический, по сути, язык. - Об эволюции инсталляции

Я делю свое инсталляционное творчество на два этапа. Первый инсталляционный этап — где-то до 2012 года — литературоцентричен: там был лирический герой, это был в той или иной степени кабаковский метод. А дальше я двигался в сторону чистой пластики, где лирический герой перестал играть большую роль: поэтика материала стала важнее в преодолении пространства. Инсталляция работает с пространством не так, как объект или картина: инсталляция все-таки создает определенную ситуацию, заставляет зрителя физически погружаться в себя. Конечно, зрителю проще, если есть лирический герой, потому что он ему лично как бы сопереживает. А так приходишь — и какие-то палки набросаны. У меня была на эту тему инсталляция «Искусство не для всех», она вызывала грандиозное разочарование у неопытных зрителей, которые входили в зал и говорили: «А, у вас тут ремонт». - О поэтике материала

- Я ориентируюсь на поэтику материала. У меня нет брендового материала как такового, для меня любой материал — мой. Я пытаюсь разгадать скрытое. Скажем, чтобы определить, что бетон — это барочный материал и что его природная фактура витиеватая и пузыристая, потребовалось время, лет восемь я старался его сделать гладким, придать форму, а потом понял, что ничего не надо трогать, а просто выливать. Естественная фактура застывшего потока и есть его природное, онтологическое свойство, которое можно превратить, например, в облака. Это не то чтобы случайные открытия, а именно погружение в материал — с точки зрения его похожести на что-то, говоря элементарным языком. Вот есть проект «Библиотека Пиноккио»: сколы дерева всегда напоминали мне пожелтевшие страницы, обрезы книг, это становится основой замысла. Обычная стройбаза для меня — территория вдохновения, где уже почти все есть, нужно только немножко подправить, и получится замечательный парк скульптуры. Сейчас мне особенно нравятся бетонные кольца. Я себя не отношу к продвинутому современному искусству, где включены социальная антропология, политическое, критический дискурс, многие авторы гораздо дальше продвинулись по шкале взаимодействия с социумом, актуальности, вовлеченности. Я все-таки отстраненный поэт-модернист и меланхолик.

Кильппер делал гигантские ксилографии, используя в качестве досок полы в заброшенных зданиях: на паркетах при помощи пил и стамесок резались фигуративные изображения размером с комнату, гравюры, повторяющие конфигурацию помещения, печатались на флизелиновых полотнищах и вывешивались на фасадах домов. К работе профессор привлекал студентов — Белый тогда впервые задумался о выходе за пределы камерного графического формата и начал резать огромные гравюры. С ними успешно защитился, успешно выставлялся и публиковался.

Ему не было и тридцати, когда он стал членом Королевского общества граверов и получил право прибавлять гордое «RE» (Royal Etcher, королевский гравер) к своему имени, но Peter Belyi RE быстро понял, что, ускользнув из тоскливых сетей советской художественной иерархии, попал в такие же, только британские. В начале 2000-х он вернулся в Россию.

От «лондонского гостя» ждали, что он обновит язык петербургской графики, слава которой, казалось, навсегда осталась в прошлом веке, но Белый неожиданно оставил гравюру и занялся инсталляциями. Образ руин большого стиля большой империи, агонию которой он наблюдал в ленинградской юности и лондонской молодости, преследовал его еще в Англии: в гравюрной серии «Конец империй» (1999–2003) самолеты и дирижабли, вылетевшие из остовской живописи Дейнеки и Лабаса, парили над городом, напоминающим Ленинград, готовясь к бою.

Внезапно пиранезианская тема обрела актуальность: выставка больших гравюр «Разбомбленные города» должна была открыться в Лондоне 11 сентября 2001 года — на вернисаж мало кто пришел, все прилипли к экранам телевизоров. Первые большие инсталляции, сделанные в Петербурге, тоже говорили об ушедшей эпохе и ее руинах: «Сны вахтерши» (2003), мерцавшие тысячами медных ключей, развешанных на стенах, колоннах и квазиегипетской пирамиде, иронически прощались с царством тотальной секретности и пропускных режимов; «Мой микрорайон» (2005) с панельными многоэтажками, сложенными из выцветших слайдов, был полон воспоминаний о советской ойкумене; тайнопись «Неясного света» (2008), где провода хаотическими каракулями оплетали люминесцентные лампы, смотрелась нечитаемыми иероглифами исчезнувшей цивилизации, а «Библиотека Пиноккио» (2008) — с полуобуглившимися деревянными брусками в роли книг — хранила ее никому не нужные тайны.

Делая первые шаги в инсталляции, он выбрал в учителя Илью Кабакова и долго не мог избавиться от кабаковской литературности, пересказывая «Сны диктаторов» (2004) и «Воспоминания лопаты» (2008). И вслед за Кабаковым был обречен выяснять отношения с Малевичем и Татлиным, критически препарируя утопии авангарда («Башня Надежда», 2012; «Царь горы», 2016; «Анатомия куба», 2016; «Практическая аксонометрия», 2017). По счастью, непрошеный ученик был не так многословен, как учитель, и в самых повествовательных работах всегда оставалось место воздуху — ветру, небу, отражению в воде, чертам петербургского пейзажа. По счастью, поэт-модернист все же победил в нем прозаика-концептуалиста: чем больше Белый вслушивался в голос материала, тем больше позволял ему говорить от первого лица — доске и брусу, люминесцентной лампе и стальной бочке, железному пруту и гнутым гвоздям, складывающимся в таинственные письмена «Диалекта» (2017).

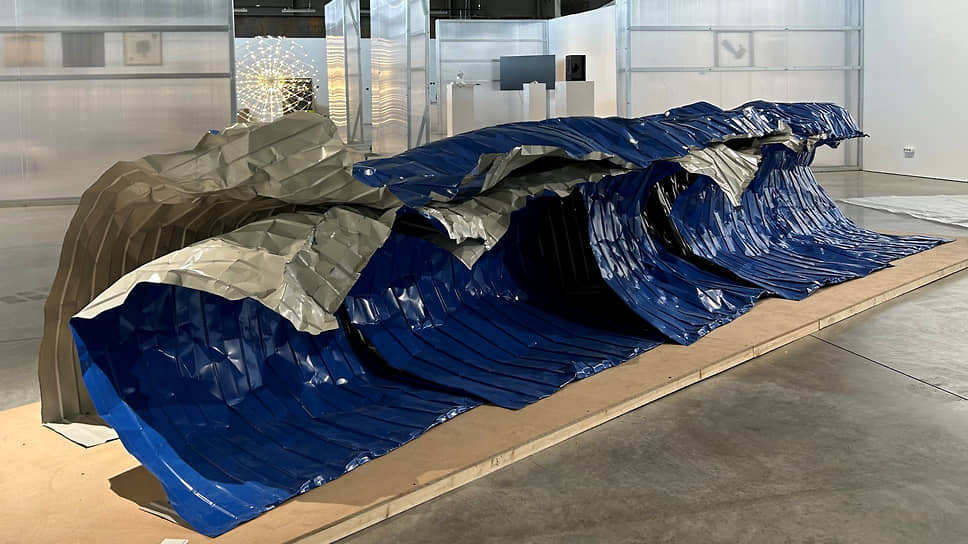

Минималистская любовь к фабрично обработанному материалу — отлитому в кольца бетону, древесно-стружечной плите или профлисту — накладывалась на поэтическую любовь к сравнению и метафоре. Так что от инсталляций радикально абстрактных, трактующих о таких материях, как пространство, объем, масса, напряжение, энергия («Искусство не для всех», 2011; «Свободное падение», 2013; «Сопротивление бесполезно», 2015), он постепенно пришел к инсталляциям изобразительным, где с помощью бетона, арматурной сетки, провода, стального прута и заборного профнастила в пространстве можно было «нарисовать» и грозовые тучи («Возвращение к живописи», 2021), и бурные волны («Неподвластность», 2023), и Монетовы кувшинки («Лилии», 2019).

Изображая грозы и бури, как будто бы неизобразимыми скульптурными средствами, пусть эти средства добыты не в каррарских каменоломнях, а на строительном рынке, он попадал на территорию возвышенного, но не пытался сыграть роль романтического созерцателя в романтическом пейзаже, выпадающем из реальности. Он очень рано почувствовал, что будто бы мирно распавшаяся империя располагает не столько к пиранезианской меланхолии, сколько к футуристическому апокалипсису. Руины будущего осыпаются разбомбленными многоэтажками в «Опасной зоне» (2006), «Типовом мавзолее» (2008) и «Красном метеорите» (2014); взрыв разлетающихся досок повисает в воздухе «Тишиной» (2010); машина репрессий, представленная циркулярной пилой, поставлена на «Паузу» (2011); кресты, могильные и мученические, составлены в противотанковые ежи «Геометрии памяти» (2017); израненный бетон («Дырка», 2019) и прожженная бумага («Замыкание», 2019) напоминают о том, что при артобстреле любая сторона наиболее опасна; и «Романтический апокалипсис» (2022) являет нам безлюдный пейзаж после последней битвы, где зритель может ощутить себя героем тарковского «Сталкера».

Институциональная карьера Петра Белого по возвращении на родину складывалась неплохо: его ценили и в независимых галереях вроде Navicula Artis, и в коммерчески успешных вроде Галереи Марины Гисич, с ним начал работать Марат Гельман (признан «иностранным агентом»), он регулярно участвовал в биеннале, фестивалях, музейных выставках и номинировался на всяческие премии. Он мог бы спокойно жить кулаком-единоличником, но, обладая большой организаторской энергией, принялся строить коммуну. В 2008-м в глубине дворов на Моховой улице в Петербурге открылась галерея «Люда», названная в честь владелицы гаражно-сарайного помещения, щедро предоставившей его художникам — на целый год. За год в «Люде» прошли 52 выставки, сугубо некоммерческие, вообще без бюджета: Белый просто отдавал ключи от зала выбранным им — по вкусовому произволу, без оглядки на какие-либо моды и дискурсы — художникам и приходил на пятничный вернисаж. Вернисажи случались раз в неделю — за год бурной деятельности составилась карта петербургского художественного мицелия, не то чтобы совсем андерграундного, но и нечасто выходящего на институциональную поверхность.

Эксперимент оказался настолько ярким, что «Люда», закрывшаяся было в 2009-м и даже справившая поминки в виде небольшой ретроспективы в лофт-проекте «Этажи», воскресла: переезжала с места на место, пыталась, правда, без особого успеха, превратиться в кооператив художников и в итоге нашла пристанище на «Пушкинской-10». Кураторская тактика Белого незаметно менялась: от принципиального невмешательства он перешел к деликатному сотрудничеству — неслучайно ему так хорошо удаются выставки молодого искусства («Гидропоника», 2011; «Неоинфантилизм», совместно с другими кураторами, 2020). У него появился кураторский почерк — специалиста по искусству формально изысканному, тонкому, прозрачному, неуловимому, мастера работать с «художниками для художников». Он начал делать музейные и фестивальные проекты, получил кураторскую «Инновацию-2014» за прошедший во время петербургской Manifesta и отчасти затмивший ее «Сигнал» (совместно с Александром Теребениным). И, размышляя о своем и чужом творчестве, пришел к философскому выводу, что кураторство — тоже род пластического языка, которым можно говорить о стремящейся превратиться в руины современности.

Шедевр

«Caput Mortuum»

Инсталляция. 2023

Краска густого, темного красно-коричневого оттенка, напоминающая запекшуюся кровь, вообще-то представляет собой банальный оксид железа, но получила устрашающее латинское имя «сaput mortuum», мертвая голова, в связи с алхимией и практической магией — не то потому, что так назывался осадок в реторте алхимика после сублимации, не то потому, что когда-то пигмент изготовляли из толченых египетских мумий. В такой цвет часто красят стены классических музеев — воспоминание о музейном зале, где выставлены антики, фрагменты статуй, некогда прекрасных мраморных тел, изувеченных в битве со временем, лежит в основе инсталляции-метафоры. На фонах цвета сaput mortuum позируют «мертвые головы» из цемента, похожие очертаниями на античные бюсты и торсы, но, приглядевшись, нетрудно догадаться, как были отлиты эти формы: путем заливки цементной плоти в особые, очень плотные полиэтиленовые мешки, которые почти случайным образом придали ей эти антропоморфные черты. Зритель, погруженный в меланхолическое созерцание мертвенной, оползающей и расползающейся телесности на кровавом фоне, может твердить про себя сакраментальное «мы, оглядываясь, видим лишь руины». И чувствовать, что жизнь искусства сегодня сродни осадку на дне реторты.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram