История в пуантах

Григорий Ревзин о книге Татьяны Кузнецовой "Хроники Большого балета. 1994-2009"

Татьяна Кузнецова — такой автор, что, открывая полосу "Культура" газеты "Коммерсантъ", каждый, я думаю, как и я сам, неоднократно ловил себя на сожалении, что вся культура — и кино, и литература, и музыка, и изобразительное искусство с архитектурой — это, увы, не балет. Если бы все, что у нас происходит, происходило в форме балета, было бы, несомненно, гораздо лучше, потому что Таня бы это описывала и мы бы получали от происходящего хоть какое-то удовольствие. Как ни поразительно это звучит, любите ли вы балет или к нему равнодушны, не делает здесь никакой разницы. Таня Кузнецова, на мой взгляд, не просто собой, в жизни, а, главное, своими текстами представляет эталон очарования женского ума. Это, во-первых, вкус, во-вторых, быстрота и неожиданность суждения (с известной, надо сказать, беспощадностью), в-третьих, невероятная вовлеченность любопытства. Ой, ей все так интересно! Ну еще бы я, пожалуй, добавил легкость — слишком многосложные конструкции кажутся ей не то чтобы невозможными, но несколько безвкусными. Словом, она думает и пишет как танцует, и это так красиво, за этим так приятно наблюдать, что каждая статья — чистейшей прелести чистейший образец.

Увы, газетные статьи живут недолго, и если речь идет о сборнике статей, то максимум, на который можно рассчитывать, это что-то вроде коллекции. Бабочка пока пролетает, только глаза распахиваешь от изумления, а рассматривание коллекции — занятие отчасти печальное, поскольку рождает мысли о недолговечности бабочки, которая живет в среднем три-пять дней. Ну что рецензия на лакоттовскую "Дочь фараона", если это было уже десять лет назад? Как ни хороша была, а все же теперь старая вырезка из газеты в театральном архиве. И казалось бы, книга эта, содержащая около 50 рецензий на спектакли за десять лет, обречена стать не более чем альбомом на память. Но Таня очень изобретательно думает. И из этого на первый взгляд безнадежного жанра она ухитрилась сделать нечто необыкновенное.

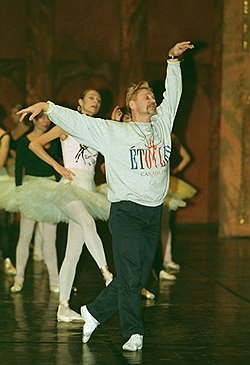

Владимир Васильев

Фото: М.Шашин, Коммерсантъ

Это не сборник статей, это именно хроника Большого театра. Сам жанр хроники отчасти сплетенный — кто, что, чего, как, а Васильев, а Ратманский, а Цискаридзе, а Волочкова,— и театр, конечно, весь кипит от таких разговоров. Но тут есть некоторая специфика жанра, связанная, пожалуй, с культурой этого занятия. Лидия Чуковская в "Записках об Анне Ахматовой" десятилетиями записывает, как они с Ахматовой встречаются — едва что не с утра — и начинают обсуждать, чего происходит. И из этого рождается картина эпохи. Татьяна Кузнецова, правда, по характеру гораздо живее, подвижнее и Чуковской, и Ахматовой, и такое ощущение, что на страницах этой книги она беспрерывно вращается по театру, страшно заинтересованно обсуждая, что происходит в кулуарах, но на каком-то несплетенном уровне. Быть может, более близкий к Тане пример — записки Майи Плисецкой, которая написала предисловие к этой книжке. Так или иначе, из этих разговоров, сообщений, слухов, оценок, столкновений с разными людьми точно так же рождается картина эпохи, от перестроечного распада советского театра Григоровича к откровенному абсурду времени Васильева и потом Рождественского, потом обретению им нового, уже какого-то респектабельно-либерального образа при Ратманском и новыми госзаморозками последнего времени. И все это как-то бурлит, движется, и всюду страсти, карьеры, танцы, обиды, плуты, честолюбцы — жизнь бьет ключом. И вдруг — та самая рецензия. Она оказывается как будто премьерой, к которой все это двигалось, моментом, когда все получает итог и смысл, когда герои повествования вдруг все отодвигают и начинают делать то, ради чего живут,— собственно балет. И опять каждый раз восхищаешься: как Таня умеет писать! Как восхитительно думает! Как будто заново протанцовывает все те премьеры, которые составляют этапы этой хроники.

Юрий Михайлович Лотман был очень умный человек, но он никак не мог понять смысл балета, и это его задевало. В одной из самых ранних своих семиотических статей в 1963 году он написал, что балет как знаковая система представляет собой нечто таинственное, ибо понять, что сообщается языком танца как кодом, без либретто совершенно невозможно. И чувствуется, мысль эта его мучила, он несколько раз возвращается к ней и в конце 1960-х, и в 1970-х, и даже в последней своей книге "Культура и взрыв" опять сетует, что семиозис балета загадочен и без либретто не разберешься. Действительно, как способ что-то сообщить, зашифровав это специальным языком, балет оставляет желать много лучшего. Зато он совершенно невероятен как способ что-то прожить. В этой книге проживаешь последние 15 лет с эффектом, о котором никак нельзя было заподозрить, пока проживал их на самом деле. На 15 лет жизни 50 раз катарсис.

М.: Наталис, 2010