"Здесь лежит Чичерин, жертва сокращений и чисток"

80 лет назад, в 1930 году, руководству СССР с большим трудом удалось вернуть с крайне затянувшегося лечения в Германии, а по сути из эмиграции действующего наркома иностранных дел СССР Георгия Чичерина. Обозреватель "Власти" Евгений Жирнов разбирался в обстоятельствах этой странной истории.

"Я барахтался, пытался влиять"

Когда социализм в СССР, как считалось, победил полностью и окончательно, многие литературные произведения о советской жизни в 1920-х годах были объявлены злобной клеветой на советский строй и граждан Страны Советов. Однако все зарисовки Ильфа и Петрова вместе с рассказами Зощенко и фельетонами Булгакова меркнут перед тем, что происходило в те годы в реальности и зафиксировано в документах.

«С тов. Караханом (на фото: Лев Карахан слева) я ежедневно обсуждал все новое по востоку, была вполне гармоничная совместная работа. Т. Литвинов никогда на это не шел»

Фото: РГАКФД/Росинформ

В Наркомате иностранных дел, например, еще с 1918 года разрасталась склока между двумя старыми партийцами — наркомом Георгием Чичериным и членом коллегии НКИД, а затем заместителем наркома Максимом Литвиновым. Потомственный дворянин и дипломат Чичерин в ходе этой аппаратной борьбы много раз жаловался, что бывший подпольщик, близкий к большевистским боевикам-экспроприаторам, Литвинов в борьбе с ним не брезгует никакими методами: распускает грязные слухи, дискредитирует в глазах членов ЦК и подчиненных по наркомату. Но на деле конфликтующие стороны пользовались если и не одинаковыми, то вполне схожими методами. Чичерин, например, чтобы уменьшить влияние Литвинова, всюду продвигал другого своего заместителя Льва Карахана.

"Теория т. Литвинова,— писал Чичерин в 1930 году,— была такова: каждый член коллегии ведет свою область, вносит по ней вопросы в коллегию и исполняет решения последней, рассылает членам коллегии для сведения отправленные им письма и телеграммы. С тов. Караханом, заведующим востоком, было совсем другое, я ежедневно вместе с ним обсуждал все новое по востоку, была вполне гармоничная совместная работа. Т. Литвинов никогда на это не шел; он всегда отвечал мне, что 3 раза в неделю я участвую в коллегии и могу высказать свое мнение, я пишу ему письма по отдельным вопросам, никакого больше контакта не надо. По западу я был ничто, рядовой член коллегии, а т. к. я барахтался, пытался влиять, была вечная напряженность. Обязательное участие т. Литвинова в Политбюро по делам запада упрочивало его роль; я проводил участие т. Карахана в Политбюро по делам востока для ослабления исключительной роли т. Литвинова".

«С тов. Караханом я ежедневно обсуждал все новое по востоку, была вполне гармоничная совместная работа. Т. Литвинов (Максим Литвинов на фото) никогда на это не шел»

Фото: РГАКФД/Росинформ

Как жаловался Чичерин, Литвинов не ограничивался громогласными выступлениями на Политбюро и исключительной ролью в отношениях с западными странами, и в подтверждение своей правоты нарком приводил в пример историю с полномочным представителем СССР в Японии Виктором Коппом: "Когда т. Копп был полпредом в Токио, т. Литвинов путем частной переписки с ним противодействовал нашей дальневосточной политике".

Чичерин считал, что его позиции были подорваны после того, как Карахана в 1921 году отправили сначала полпредом в Польшу, а затем в Китай: "Когда угнали т. Карахана, все увидели, что выгоднее держаться т. Литвинова; так и стали поступать". Однако скорой победе Литвинова помешала болезнь Ленина и фактическое отстранение вождя мирового пролетариата от дел, поскольку в ходе развернувшейся борьбы за власть Сталина, да и всех остальных ее участников вполне устраивало то, что во главе наркомата иностранных дел находится не жесткий и амбициозный Литвинов, а вялый и интеллигентный Чичерин. В начале 1920-х мало кто мог представить себе, что эта ситуация растянется на годы.

"Нескончаемая склока, доносы, демагогия"

Судя по всему, Чичерин, пусть и без особо охоты, мирился с создавшимся положением до тех пор, пока в дела его ведомства не начала вмешиваться суровая советская действительность. Причем не гражданская война и вызванные ею трудности, а новые веяния, связанные с индустриализацией и рационализацией жизни страны, а также объявленным Сталиным постоянным нарастанием классовой борьбы.

Прежде всего, как писал Чичерин в 1930 году, дело касалось сокращений аппарата НКИД:

«И я, и все члены коллегии, и все заведующие должны идти диктовать в машинное бюро, секретнейшие вещи выкрикивать малоизвестным машинисткам, покрывая шум криком»

Фото: РГАКФД/Росинформ

"Я писал т. Сталину, что прошу на моей могиле написать: "Здесь лежит Чичерин, жертва сокращений и чисток". Чистка означает удаление хороших работников и замену их никуда не годными. Сокращение возможно там, где наши собственные дела: открыть вместо двух школ одну школу, вместо двух больниц одну больницу — это наши собственные дела. Но международные дела зависят не от нас, не ждут, не могут быть скинуты со счетов. Ослабление аппарата означало лишь то, что я сам должен был делать работу вместо ослабленного аппарата, погибая от непосильной работы. Я предупреждал, что 20% сокращение будет моей гибелью, но ни с одним моим словом никто никогда не считался. С самого начала аппарат НКИД был самый малочисленный, ничтожный, ниже необходимого уровня; я брал людей с величайшим разбором, подходящих людей было очень мало. Вся серия сокращений навалилась на аппарат, уже слишком малый, резали, ни с чем не считаясь, но международные дела не ждут, я лично за все отдувался, и это было моей гибелью, ни один черт этого не выдержал бы. Когда в 1920 г. нам сунули упрделами нелепейшего Пав. Петр. Горбунова, у него сразу разбухли штаты хозяйственных и финансовых отделов, но политотделы оставались ничтожными; как только ушел т. Горбунов, мы весь этот нарост срезали, а политотделы все время как были, так и оставались слишком малыми. Поэтому все наши сокращения штатов и бюджетов были катастрофами для международного положения совреспублики и для меня лично".

Особенно возмущало Чичерина проведенное в рамках научной организации труда создание единого стенографического и машинописного бюро на весь НКИД:

"И я, и все члены коллегии, и все заведующие должны идти диктовать в машинное бюро, сначала подождать в хвосте и затем секретнейшие вещи выкрикивать стенторовыми (очень громкими.— "Власть") голосами малоизвестным машинисткам, покрывая шум криком. Я ультимативно боролся против этого максимального идиотизма".

Не менее суровых оценок наркома заслужила практика замены старых кадров, имевших непролетарское происхождение, новыми дипломатами, чьи анкеты не вызывали никаких нареканий:

"Втискивание к нам сырого элемента, в особенности лишенного внешних культурных атрибутов (копанье пальцем в носу, харканье и плеванье на пол, на дорогие ковры, отсутствие опрятности и т. д.), крайне затрудняет не только дозарезу необходимое политически и экономически развитие новых связей, но даже сохранение существующих, без которых политика невозможна".

«Тов. Рудзутак (второй слева) писал мне, что от моих писаний веет глупостью: такой человек, очевидно, даже номинально не может быть во главе НКИД. Тов. Калинин (справа) при всяком удобном случае выдвигал плохое соблюдение интересов СССР»

Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Неприятностями закончилась и попытка подготовить дипломатов из пролетариев, окончивших МГУ:

"Когда много лет тому назад были специальные курсы и особый отдел в Университете, кончившие студенты потребовали немедленного смещения наших секретарей полпредств и заведующих отделами и назначения их на эти места. Я решительно выгнал этих студентов и прекратил эти курсы. С ними была бы одна нескончаемая склока, доносы, демагогия, расстройство аппарата. Я держался другой системы: уже работающие у нас товарищи, втянувшиеся в связанные с НКИД отношения и привыкшие к обстановке, умеющие обращаться с иностранцами, пусть дополнительно посещают те или другие теоретические курсы и курсы языков. Но теперь все пошло кувырком, создается опять для НКИД какой-то специальный вуз для быстрого испечения склочников и демагогов, которые будут вытуривать опытных, хороших, заслуженных работников".

О том, какими кадрами в результате пополнился НКИД, Чичерин писал на примере работы дежурных секретарей наркомата:

"Это центральное место НКИД. В экспедицию идет все, а затем к дежсеку идет то, что для наркома и членов коллегии (есть металлический ящик для каждого члена коллегии). Телеграммы прямо дежсеку. От него — исходящие телеграммы, бумаги самокатчикам. Готовая шифровка отсылается среди ночи, новая шифровка принимается среди ночи. Не знаю, как теперь, после безумных сокращений, но по существу необходимо, чтобы шифрчасть работала всю ночь: наши шифровки должны уйти немедленно, полученные должны быть расшифрованы немедленно. Все — через дежсека. Он должен знать языки, быть ловким и толковым. Были прекрасные дежсеки, но соответственно нынешнему курсу хорошие были удалены, посадили безграмотных, абсолютно непригодных. (По безграмотности дежсека секретнейшая бумага пошла в Главрыбу!!!)".

Но на этом список ужасавших наркома новшеств не кончался. В те же годы началась дискуссия о том, должны ли советские представители за границей подчиняться буржуазным правилам дипломатического этикета. Естественно, в ходе прений решили, что не должны.

"Так же срывает завязывание и сохранение нами связей и вообще наше международное положение,— писал Чичерин,— вся линия аппаратных циркуляров, линия преследования необходимых актов международной вежливости, как якобы эксцессов, линия громов и молний против фраков и смокингов и вообще против этикетных требований,— вся эта линия, делающая заграничную работу невозможной. В главнейших странах без соблюдения этикетных требований просто не пустят на официальные торжества, где наше государство должно занимать свое место, а о персональных связях и думать нечего".

Партийное вмешательство проявлялось и во многом другом:

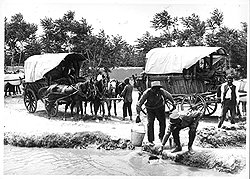

«Когда в Персии черводарам в месте отправления выдавался недовешенный или мокрый сахар, а в месте прибытия с них за это брали штраф, торгпред доносил: ”Вследствие интриг Англии черводары отказываются на нас работать“» (на фото — персидский караван на пути в СССР)

Фото: РГАКФД/Росинформ

"Ужасная язва — общественная нагрузка. Весь аппарат НКома — коммунисты, заведующие — коммунисты, людей ужасно мало, иностранные дела не ждут, а тут вечно отнимают работников то для временных командировок, то для партийных мобилизаций, то в порядке прикреплений к заводам, назначений в разные комиссии, вообще всевозможной партийной и просто общественной работы, так что в тот момент, когда те или другие работники абсолютно необходимы, их нет, приходится все делать самому. Я должен был быть всегда готовым все делать сам. Бремя непосильное. Так у нас люди идут в расход. Я — израсходованный".

К концу 1920-х годов стало еще хуже:

"С 1929 г. были открыты шлюзы для всякой демагогии и всякого хулиганства. Теперь работать не нужно, нужно "бороться на практике против правого уклона", т. е. море склоки, подсиживаний, доносов. Это ужасное ухудшение госаппарата особенно чувствительно у нас, где дела не ждут. Можно отсрочить открытие больниц и школ и пока заниматься борьбой на практике против правого уклона, но нельзя отсрочить международные дела. Демагогия в наших "общественных организациях" стала совсем нетерпимой. Осуществилась диктатура языкочешущих над работающими. (Бюро ячейки явилось с резолюцией, в кот. турецкая политика НКИД расценивалась как правооппортунистический уклон!!!)".

А уж перевод всего госаппарата на непрерывную рабочую неделю, когда выходные предоставлялись по индивидуальному графику, Чичерин считал едва ли не диверсией:

"В данный момент прибавилась еще "перерывка", как в просторечии называют непрерывку. Действительно, работа прерывается. Якобы каждый имеющий выходной день должен быть заменен. Какая утопия, особенно в НКИД, где людей так мало, каждый исключительно знает свою область и не может быть другого человека, знающего ее, ибо все поглощены, перегружены, вздохнуть не могут. Вы должны будете отдуваться за всех, если только не махнете на все рукой и не предадитесь беспредельному наплевизму или беспредельному оптимизму. Наплевизм — "все равно лучше не будет"; оптимизм — "всегда все к лучшему"".

Сам нарком множество раз пытался предаться "беспредельному наплевизму" и уйти в отставку. Однако его выслушивали и не отпускали.

"Номинально стоящее во главе НКИД лицо"

Очередное заявление с просьбой освободить от должности по состоянию здоровья он написал Молотову в августе 1928 года:

"В данный момент я переехал в Кремлевскую больницу, после чего врачебный консилиум требует для меня заграничного лечения. Считаю неправильным затрату валюты на мое заграничное лечение, ибо она будет выброшена. В настоящее улучшение я не верю, ибо прошлый раз после 7-ми месяцев заграничного лечения я вернулся с большим упадком сил, чем до поездки, но даже если бы улучшение наступило, оно исчезнет через две недели после возвращения, как только я попаду в настоящие условия. Во-первых, при нынешнем внутреннем составе коллегии я не в состоянии больше работать, за 10 лет это положение обострилось выше всяких пределов, это форс мажор. Во-вторых, моя перегрузка после сокращения конца 1927 г. настолько возросла, что я уже, во всяком случае при своем возрасте и болезнях, фактически не могу ее вынести. Бросать валюту на мое заграничное лечение, таким образом, все равно ни к чему. Экономия в деньгах означает расход в людях. Я один из израсходованных".

«Из наших, по известному шутливому выражению, ”внутренних врагов“ первый — Коминтерн (на фото — члены Коминтерна, прибывшие в Россию на конгресс 1920 года). С 1929 г. положение стало совершенно невыносимым, это смерть внешней политики»

Фото: РГАКФД/Росинформ

Чичерин предложил назначить наркомом иностранных дел одного из приближенных Сталина:

"Я должен вообще заметить, что положение будет нормальным и здоровым лишь тогда, когда во главе внешней политики будет лицо из внутреннего круга руководящих товарищей. Вы сами, Вячеслав Михайлович, весьма регулярно после почти каждого моего разговора на крупные темы с послами упрекали меня в слабости: наши представления в этом отношении, очевидно, далеко расходятся. Тов. Ворошилов говорил на заседании политбюро, что я больше защищаю интересы других правительств, и упрекал меня моим происхождением; это ясно доказывает невозможность продолжения моей работы. Тов. Рудзутак писал мне, что от моих писаний веет глупостью: такой человек, очевидно, даже номинально не может быть во главе НКИД. Тов. Томский почти на каждом заседании политбюро доказывал, что я не на высоте. Тов. Калинин при всяком удобном случае выдвигал плохое соблюдение интересов СССР. Тов. Бухарин называет меня антагонистом. Совершенно ненормально, когда руководящие товарищи — с одной стороны, а с другой стороны — номинально стоящее во главе НКИД лицо, имеющее с ними контакт только в течение 5-минутного доклада о сложнейшем вопросе, после чего выступает другой член коллегии, обладающий более громким голосом и более значительными контактами, и сразу пробуждает внимание членов, шептавших между собой или читавших свои бумаги, после чего голосование членов, перегруженных каждый своей работой, носит элемент случайности. Этому положению будет положен конец лишь тогда, когда Наркоминдел будет из внутреннего круга. Это более широкий аспект. Независимо от этого, как только я вернусь в нынешнюю обстановку внутри НКИД и в нынешнюю перегрузку, валюта окажется выброшенной без цели. Предлагаю поэтому немедленно выполнить мое неоднократно выраженное желание, в результате этого поставить меня в лечебном отношении в обычные условия, немного подлечить меня в санатории обычного типа и дать мне потом спокойно работать так, как я о том давно прошу".

«Следующий ”внутренний враг“, понятно, ГПУ. При т. Дзержинском (сидит второй справа) было лучше, но позднее руководители ГПУ были тем невыносимы, что были неискренни, лукавили, вечно пытались соврать, надуть нас, нарушить обещания, скрыть факты»

Фото: РГАКФД/Росинформ

Но Политбюро приняло совершенно другое решение:

"а) Предоставить т. Чичерину, после 2-х недельного лечения в Москве, 3-х месячный отпуск для лечения заграницей и, согласно заключению врачей, запретить во время отпуска заниматься делами.

б) На время отпуска т. Чичерина обязанности наркома возложить на т. Литвинова".

Так и не получивший отставки нарком уехал в Берлин, но ни через четыре месяца, ни через полгода в Москву не вернулся. И возвращаться, казалось, не собирался. Полпред СССР в Германии Николай Крестинский в марте 1929 года писал Карахану:

"Ни один нормальный человек не поймет такого способа лечения. Если человек настолько болен, что нуждается в серьезном клиническом лечении под строгим врачебным надзором с соблюдением тягчайшего режима, тогда его определяют в клинику, держат там месяца 2-3, а затем посылают за город, в курорт, на море, в горы... Если же человек сидит полгода в большом городе в санатории для выздоравливающих, бегает по городу, по магазинам и пр., то никто не верит в серьезность его болезни, и отсюда начинаются слухи об его отставке, об его изгнании и пр. ...Получается впечатление, что человек окончательно решил уйти от работы и хочет измором взять Москву, сделать, может быть, невозможным свое возвращение на работу".

А сам Чичерин несколько раз писал Сталину, указывая на ошибки в тех или иных внешнеполитических делах. Возможно, он ждал резкой ответной реакции, которая могла бы стать поводом для отставки и невозвращения. Но Сталин лишь отвечал, что все не так страшно, и ласково, но настоятельно спрашивал о том, не пора ли наркому вернуться в Москву.

«Т. Литвинов (в пенсне) участвовал в комиссии по соглашениям с ГПУ, он знает, как у этой гидры вырастали все отрубленные головы — аресты иностранцев без согласования с нами вели к миллионам международных инцидентов, а иногда оказывалось, что иностранца незаконно расстреляли»

Фото: РГАКФД/Росинформ

Необычная мягкость Сталина имела простое объяснение. После разгрома оппозиционеров на пленуме ЦК в апреле 1929 года началось массовое невозвращенчество высокопоставленных несогласных с генеральной линией. И пополнение их рядов действующим наркомом стало бы серьезным ударом по престижу партии и ее генерального секретаря. Но увещевания в письмах не давали нужного результата, и потому в сентябре 1929 года Политбюро решило отправить к Чичерину его лечащего врача из Лечсанупра Кремля Льва Левина.

Как чувствовал себя Чичерин на самом деле, так и осталось неизвестным, но Левин доложил в Москве, что нарком действительно болен и не выдержит транспортировки. И возможно, Чичерина еще на несколько месяцев оставили бы в покое, но 3 октября 1929 года в Париже из постпредства бежал советник Григорий Беседовский. После чего в Кремле забеспокоились о судьбе Чичерина еще сильнее.

И 14 ноября Политбюро приняло следующее решение:

"а) Поручить д-ру Левину написать т. Чичерину, что желателен его приезд в СССР в конце ноября.

б) В качестве сопровождающего командировать к т. Чичерину д-ра Левина.

в) Предложить т. Карахану в связи с болезнью т. Чичерина немедленно выехать в Берлин, отложив на некоторое время поездку в Турцию".

Очевидно, на этот раз методы убеждения оказались более действенными, и 3 декабря последовало новое решение высшей партийной инстанции СССР:

"Ввиду сообщения т. Чичерина и пользующих его врачей, что состояние здоровья позволяет ему выехать в Москву лишь после четырехнедельной подготовки к переезду, максимально ускорить приезд т. Чичерина в Москву. Принять необходимые меры по врачебной линии как к подготовке т. Чичерина к переезду, так и организации самого переезда. Поручить тт. Енукидзе и Карахану принять меры к устройству пребывания и лечения т. Чичерина в СССР".

В итоге 6 января 1930 года Чичерина привезли в Москву.

"Руководители ГПУ слепо верят всякому идиоту"

После возвращения Чичерин констатировал, что за полтора года его отсутствия все близкие ему люди, за редкими исключениями, уволены, а созданная система работы разрушена. Так что главным его занятием до отставки стало написание инструкции будущему наркому иностранных дел. В ней Чичерин хотел предупредить преемника обо всех ожидающих его опасностях. Но документ он так никому и не передал, поскольку в июле 1930 года наркомом назначили Литвинова.

Помимо рассказа о сокращениях, перетряске аппарата, склоках и прочих трудностях Чичерин писал и о том, что делало работу наркома совершенно невыносимой. О ведомственной борьбе, где дипломаты всегда оказывались в роли проигравших. Прежде всего речь шла о Коммунистическом интернационале, использовавшем для экспорта революции аппарат советских представительств за границей:

"Из наших, по известному, шутливому выражению, "внутренних врагов" первый — Коминтерн. До 1929 г. неприятностей с ним хоть и было бесконечно много, но в общем удавалось положение улаживать и преодолевать миллионы терзаний. Но с 1929 г. положение стало совершенно невыносимым, это смерть внешней политики... Особенно вредными и опасными были коминтерновские выступления наших руководящих товарищей и всякое обнаружение контактов между аппаратом и компартиями".

Второе место Чичерин отвел советской госбезопасности:

«Я должен был быть всегда готовым все делать сам. Бремя непосильное. Так у нас люди идут в расход. Я — израсходованный»

Фото: РГАКФД/Росинформ

"Следующий "внутренний враг", понятно,— ГПУ. При т. Дзержинском было лучше, но позднее руководители ГПУ были тем невыносимы, что были неискренни, лукавили, вечно пытались соврать, надуть нас, нарушить обещания, скрыть факты. Т. Литвинов участвовал в комиссии по соглашениям или борьбе с ГПУ, он знает, как у этой гидры вырастали все отрубленные головы — аресты иностранцев без согласования с нами вели к миллионам международных инцидентов, а иногда после многих лет оказывалось, что иностранца незаконно расстреляли (иностранцев нельзя казнить без суда), а нам ничего не было сообщено. ГПУ обращается с НКИД как с классовым врагом. При этом легкомыслие ГТУ превышает все лимиты... Ни одна полиция в мире не базировала бы дела на таких никчемных основах. Отсюда вечные скандалы. Ужасна система постоянных сплошных арестов всех частных знакомых инопосольств. Это обостряет все наши внешние отношения. Еще хуже вечные попытки принудить или подговорить прислугу, швейцара, шофера посольства и т. д. под угрозой ареста сделаться осведомителями ГПУ. Это именно испортило более всего наши отношения с англомиссией до разрыва. Руководители ГПУ повторно обещали, что этого не будет, но, по-видимому, низшие или средние агенты ГПУ не унимаются. Некоторые из самых блестящих и ценных из наших иностранных литературных сторонников были превращены в наших врагов попытками ГПУ заставить путем застращиваний их знакомых или родственников их жен осведомлять об них ГПУ. Руководители ГПУ обещали наказать виновных, но аналогичные факты все снова повторялись. О получаемых ГПУ документах писать нельзя. Внутренний надзор ГПУ в НКИД и полпредствах, шпионаж за мной, полпредами, сотрудниками поставлен самым нелепым и варварским образом. Руководители ГПУ слепо верят всякому идиоту или мерзавцу, которого они делают своим агентом... Некоторые циркулирующие обо мне клеветнические измышления имеют, несомненно, источником ложь агентов ГПУ. Об авантюрах заграничных агентов ГПУ писать нельзя".

При этом военную разведку Чичерин считал еще худшим злом для внешней политики, чем ОГПУ. А кроме того, добавлял в список организаций, создающих массу дипломатических проблем, Наркомвнешторг:

"Когда в Персии черводарам (погонщикам верблюдов) в месте отправления выдавался недовешенный или мокрый сахар, а в месте прибытия с них за это брали штраф, вообще всячески надували и обирали (это все установлено ревизионной комиссией), и они отказались на нас работать, торгпред т. Голдберг доносил: "Вследствие интриг Англии черводары отказываются на нас работать"".

Доставалось от Чичерина радио и прессе:

"Ужасное безобразие — наше радиовещание. Когда во время германских стачек наша мощная радиостанция по-немецки призывает стачечников к борьбе, или когда она призывает немецких солдат к неповиновению,— это нечто недопустимое. Никакие международные отношения при таких условиях невозможны... В "Веч. Москве" были нелепые сенсации, "Комс. Правда" печатала иногда дикий вздор... Теперь связь с прессой у НКИД совсем развинтилась".

Пусть и не столь прямолинейно, написал Чичерин и самое главное. О том, что, будучи наркомом иностранных дел, сам ничего не решал, а Политбюро могло прислушаться к мнению главного дипломата, а могло и не прислушаться. Не упомянул он лишь о том, что в таких условиях ведомство иностранных дел, по существу, не играет никакой роли. Причем в этом положении оказывался любой глава отечественной дипломатии, не входивший в ближний круг первого лица страны. И со сменой названия страны с СССР на Россию ничего не изменилось.