Куль красоты

Выставка "Культ красоты. Эстетизм в 1860-1900 годах", только что завершившаяся в лондонском Музее Виктории и Альберта, рассказывает о том, как впервые в истории художники стали модными персонажами, но учит не делать из красоты культа.

Как такое могло случиться? Маленькое местное художественное течение, уложившееся в сорок лет позапрошлого века, остается всемирно любимым публикой и стыдливо презираемым профессионалами. Во всяком случае титульное произведение выставки — "Павония", портрет девушки в ореоле павлиньих перьев работы Фредерика Лейтона,— скорее встретишь в сборнике трафаретов для вышивок, чем в искусствоведческих статьях.

Начало выставки — бронзовая фигура "Лентяя" (1885), на которой сладко потягивается любимый натурщик лорда Лейтона по имени Джузеппе Валоне. Юный Джузеппе разминает плечи после того, как провел не один час, позируя на подиуме. Странное зрелище классической статуи, вдруг обнаружившей признаки лени. Как если бы микеланджеловский Давид из итальянского дворика ГМИИ решил почесать спину.

Эдвард Берн-Джонс.

«Зачарованный Мерлин» (1877)

Так и пошло — классика ожила. Персонажи Лейтона вытянулись в процессию к храму Дианы ("Сиракузская невеста", 1865-1866), напоминая — с примкнувшими к ним львом, тигром и леопардом — шествие звероводов с фриза Сельскохозяйственной выставки. Сказочные королевы, волшебники, русалки, изнеженные римлянки и китайские принцессы, героини Данте Габриэля Россетти, Берн-Джонса, Милле, Уотса, Альма-Тадемы явились удивленным лондонцам во всей своей красе. Сплошь прекрасные девушки, все как одна в нечеловеческой тоске, с глазами, устремленными в пространство. Их чувства невыразимы словами, а если бы мы все же решились выразить их, то сказали бы, что девушки сейчас, скорее всего, зевнут.

Это были замечательные женщины. Вот на фото мы видим Джейн Моррис, жену основателя Arts and Crafts Уильяма Морриса, позирующую Данте Габриэлю Россетти. Позированием тогда дело не ограничилось, но, в конце концов, у прерафаэлитов были общие вкусы, и это касалось их женщин тоже. В большинстве своем это были девушки из предместий, говорившие примерно на таком же английском, как вечерницы пединститута,— героини Бернарда Шоу, который думал о них, изобретая свою Элизу Дулиттл, из цветочницы ставшую дамой.

Но наши художественные пигмалионы спали не с конкретной цветочницей, а с королевой Гиневрой или прекрасной Изольдой, которая могла дарить своими милостями любого из окружавших ее художников и поэтов. Музы жили со всеми сразу, и банальные треугольники превращались в магические пентакли.

Художники наделяли своих подруг такой нечеловеческой персональностью, что тут же сами в них влюблялись. Это были не девушки, а сплошные Beata Beatrix (Беатриче Благословенная), в облике которой изобразил Россетти свою подругу Элизабет Сиддал. Она умерла от опия, столь же привычного в те годы, как в наши — аспирин. Россетти был безутешен и положил в ее гроб свои рукописи, решив, что теперь ему уж все равно. Потом, однако, решил, что нет, не все равно, и рукописи выкопал.

Удивительное зрелище представляли собой и сами сверхчеловеки. Один из забавнейших экспонатов — акварель Генри Трефри Данна, изображающая Россетти вместе с другом и издателем Теодором Уоттсом-Дантоном в гостиной. Два господина в приличных костюмах с либеральными бороденками на манер поэтов Некрасовых могли бы обсуждать крестьянский вопрос. Они же не только обсуждали культ прекрасного, но и были его жрецами.

Джон Эверетт Милле.

«Эсфирь» (1865)

На выставке была возможность заглянуть в творческую мастерскую поэта, она же его спальня. Тот же Генри Данн изобразил ее так, как она отразилась в висевшем на стене круглом зеркале. В этом 33-сантиметровом широкоугольнике поместилась кровать за белой занавеской, медные блюда и китайский фарфор над горящим камином. Все вместе создает премиленькое ощущение мертвецкой. Но тут же рядом спальню воспроизвели буквально вживую — в перегородке сделаны три амбразуры, две вертикальные, одна горизонтальная. За ними расставлены те же хозяйские вещи и мебель, и сразу становится ясно, что в этих начищенных блюдах, стульях и козетках нет ровно ничего инфернального. Это больше напоминает выставочный буфет в хорошем доме.

Художники были заодно и коллекционерами, собиравшими всяческую экзотику из колониальных лавочек — от пестрых тканей до бело-голубого фарфора, который к тому времени научились воспроизводить в Англии. Они одевали своих девушек в китайскую, японскую, персидскую одежду, которая становилась такой же темой и даже поводом для живописи, вроде показанной здесь "Эсфирь" Джона Милле. Она изображена в желтом шелковом халате, который подарил знакомому генералу китайский император. Ну как не написать такой богатый халат?

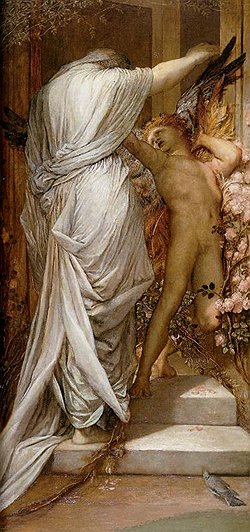

От спальни до выставки всего один шаг. Рядом — очень условно, но очень узнаваемо — были воспроизведены конструкции галереи Гросвенор на Бонд-стрит, которая впервые дала приют новому культу. На фоне псевдогалерейной стены развесили несколько работ (из тех, которыми Бернард Шоу украсил салон маменьки полковника Хиггинса). Это обольститель Мерлин с непокорной красавицей у Эдварда Берн-Джонса ("Зачарованный Мерлин"), правда, потерпевший в своем обольщении неудачу. Под Мерлином художником понимал себя, красавицу же писал со своей подруги Марии Замбако — в жизни у них все было не так безысходно. Или "Любовь и смерть" Джорджа Фредерика Уоттса, где огромная бабища, вся закутанная в белое, набрасывается на испуганного купидона, не успевшего даже взмахнуть крылышками.

До этого момента кажется, что вся выставка подробна, но тесна. Ты не понимаешь, почему в бесконечно просторном Музее Виктории и Альберта надо так жаться, но потом, когда выставка вырывается в большие залы, просто физически чувствуешь, как все изменилось. Из душных комнат, где рождались тайны прерафаэлитов, движение вышло на простор эстетизма, большой моды, обернувшись мебелью, керамикой, трафаретами, обоями и ковриками с томными девушками, которые могли бы иметь успех на Измайловском рынке. Появляются общедоступные пособия по эстетическому декораторству, всякие сборники Beautiful Houses, густо уделанные шрифтами и иллюстрациями книги, рекламные плакаты. Живописец Лоуренс Альма-Тадема представлен здесь не своими римлянами эпохи упадка, а спроектированной им тахтой с матрасом на чемоданных ремнях и браслетом в виде змеюки, который он без всякого намека преподнес жене. В витрине — одежда, вдохновленная китайской и японской, смокинг в турецкой манере с расшитой феской и тот самый бархатный костюм, в котором Оскар Уайльд позировал в 1882 году в Нью-Йорке эксцентричному фотографу Наполеону Сарони (фото прилагалось). Костюм не потрясателя основ, а воспитанного мальчика — с короткими штанишками на трех пуговицах с двойными карманами под мышкой.

Джордж Фредерик Уоттс.

«Любовь и смерть» (ок. 1885–1887)

С этого момента над эстетизмом явно начинают потешаться. Уже Обри Бердслей полон иронии по отношению к предмету своего искусства, что же говорить об анонимных сатирических листках. Новый стиль претендовал на тотальное искусство, создавая книги, посуду и мебель. Посуду и мебель показали раньше, а здесь пародисты сделали милейший фарфоровый чайник в виде записной эстетки с крупной лилией за поясом.

Но напрасно старались насмешники, век спустя видно, что культ красоты не победить никакой иронией. Мы не знаем и трех четвертей того, что хранят английские музеи, но почти все эти вещи мы хоть раз, да видели. Эти античные идиллии, сказки, иллюстрации к легендам и мифам от классической Греции до "Тысячи и одной ночи" всегда воспроизводят в интернете, когда хотят поговорить о прекрасном. С одной стороны, это феномен вне времени — так старшеклассники всех времен тянулись в Русском музее к "Фрине на празднике Посейдона". С другой — выставка на удивление современна.

Без художников эстетизма не было бы нынешнего компьютерного разгула фэнтези. Они первые с дивным реализмом написали портреты волшебников, фей и русалок. Более того, эти волшебники, феи и русалки, как нынешние хоббиты и поттеры, были людьми с очень знакомыми чертами, всеобщими друзьями и подругами, известными в тогдашнем Лондоне не меньше, чем эльф Орландо Блум в теперешнем Лос-Анджелесе. Это была настоящая революция искусств, ремесел и нравов. Впервые художники и натурщицы из обслуживающего персонала стали законодателями моды и модными персонажами. Конечно, и у Боттичелли флорентинцы узнавали своих городских красоток, но именно художники-прерафаэлиты торжественно взошли на полотна сами и взяли с собой подружек, натурщиц, превратив их в богинь и объекты поклонения. Сегодня ты сидишь в пабе на Чарринг-кросс, а завтра ты Мерлин и обольщаешь наяду.

Художники возвели на подиумы своих подружек, превратив их, к удивлению публики, сплошь в нимф и богинь